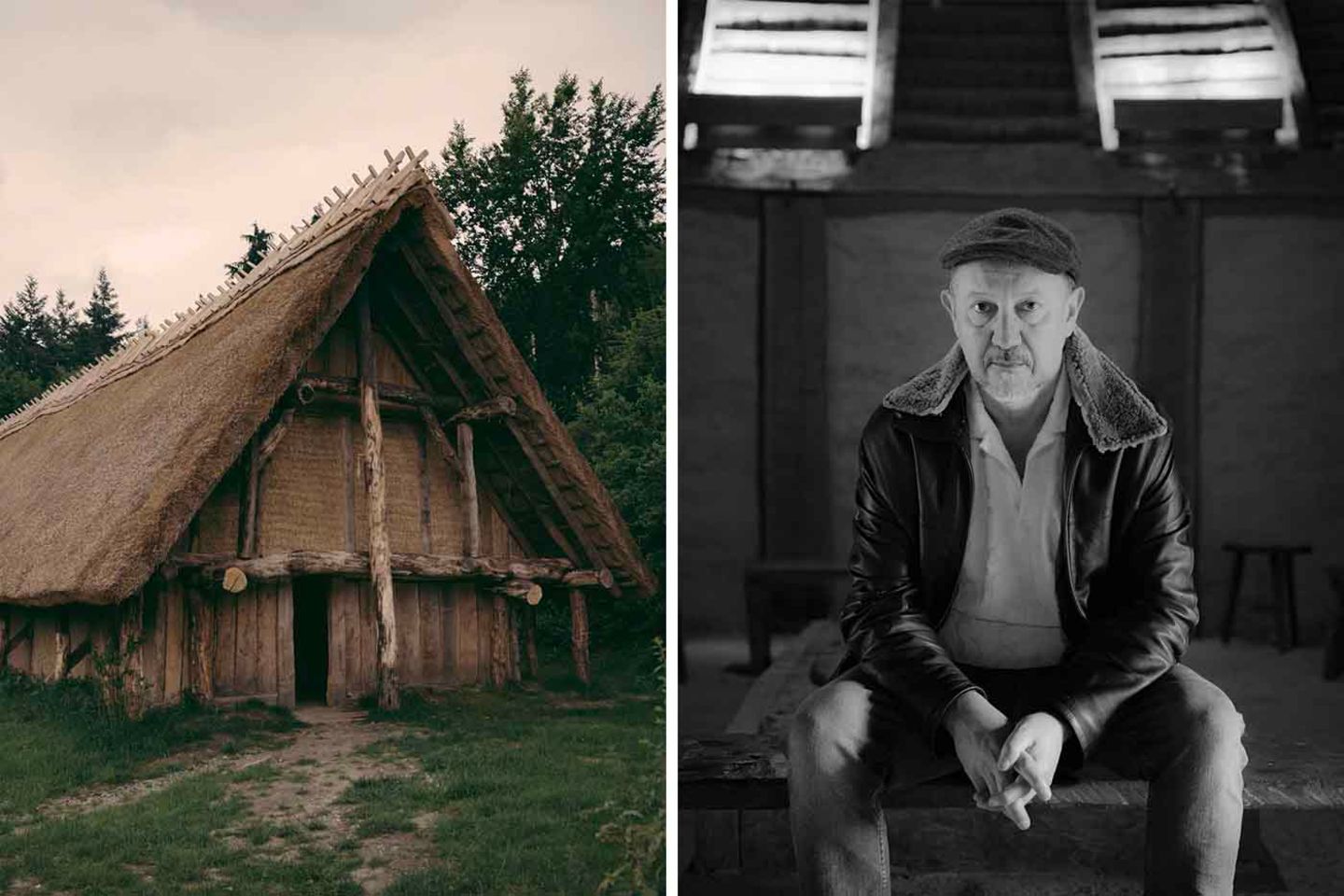

Es ist eine Idylle. Zwischen Wiesen, Wald, ein paar Ziegen, Rindern und nachgebauten Häusern aus der Stein- und Eisenzeit liegt die Arbeitsstätte von Karl Banghard. Der Direktor des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen im Teutoburger Wald rückt die Vergangenheit ins richtige Licht – um Klischeebilder zu überwinden.

GEO: Herr Banghard, Sie haben sich in Ihrem neuen Buch vorgenommen, einen Gegenentwurf zum – wie Sie es nennen – "Mainstream-Germanenbild" zu schreiben. Warum brauchen wir ein neues Germanenbild?

Karl Banghard: Weil das Bild, das Filme und selbst manche Schulbücher von den Germanen zeichnen, mehr als 80 Jahre alt ist – also unglaublich muffig. Da werden immer die gleichen, längst überholten Grunderzählungen reproduziert.

Zum Beispiel?

Nehmen wir die Netflix-Serie "Barbaren". Da erzeugen die Macher zwar ganz passable, wissenschaftsnahe Bilder von den Römern, von den Germanen dagegen ganz und gar nicht. Deren Kleidung folgt der Schlamm-und-Leder-Logik, nach dem Motto: Völlig egal, was die anhaben, denn das sind ja Barbaren. Hauptsache dreckig, wild und irgendwie primitiv. Im Prinzip gibt es heute zwei Germanenbilder, die sich immer weiter voneinander entkoppeln: Das Mainstream-Bild, in dem alte Klischees permanent neu aufgelegt werden, und das wissenschaftliche Bild, in dem Forschende neue Erkenntnisse zusammentragen.

Wie sahen die Germanen denn wirklich aus?

Abgefahrener! Wir wissen zum Beispiel, dass manche Germanen-Frauen – heute würden wir sagen: aus der gehobenen Mittelschicht – Hochsteckfrisuren mit Fremdhaar und zusammengenähten Zöpfen trugen. Ihre Kleidung war nicht erdfarben, sondern quietschbunt. Warum sieht man so was denn nicht in Schulbüchern und Filmen? Auch haben die Germanen keineswegs in völlig kahlen Häusern gelebt. Die Wände waren mit Teppichen geschmückt, und natürlich gab es Möbel wie Hocker und Sitzbänke. Außerdem müssen die Germanen-Darstellungen dringend entschmuddelt werden: Die Menschen hockten gewiss nicht permanent im Dreck.

Welche anderen hartnäckigen Germanen-Stereotypen sollten wir schleunigst vergessen?

Dass die Germanen eine völlig eigenständige Religion hatten, die getrennt von der römischen zu sehen ist. Wir wissen heute, dass Germanen in verschiedenen Regionen sogenannte Matronen als lokale Muttergottheiten anbeteten. Das war kein speziell germanisches Ding, es handelte sich um keltisch-römisch-germanisches Göttersharing. Auch werden immer mehr römische Götterstatuetten in germanischen Siedlungsgebieten gefunden, etwa von Merkur, Mars und Jupiter. Gut möglich, dass Germanen sogar römische Gottheiten anbeteten. Allzu lange haben Altertumsforscher eine vermeintlich germanische "Volksreligion" skizziert und das Trennende gegenüber anderen Gesellschaften jener Zeit betont. Heute jedoch wird uns immer klarer, dass kultisch damals multikultisch hieß.

Und was ist mit dem Bild von den Germanen als besonders kriegerische Gruppen?

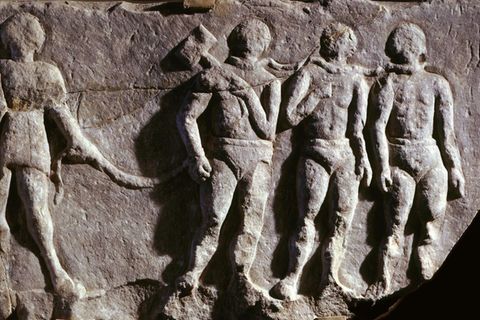

Natürlich handelte es sich bei den Germanen, wie bei den Römern, um eine militarisierte Gesellschaft. Man muss dazu sagen, dass der Kontakt mit den Römern zu einer weiteren Militarisierung der germanischen Welt geführt hat. Doch es ist wichtig, germanische Gesellschaften nicht ausschließlich unter kriegerischen Aspekten zu sehen: Aus römischen Quellen wissen wir, dass germanische Gruppen in Krisenzeiten Heerführer benannten, diese dann aber alsbald wieder zurückpfiffen, sodass sich niemand zu einem dauerhaft alleinherrschenden Kriegerkönig aufschwingen konnte. Dieses Hin-und-her-Switchen zwischen autoritären und eher egalitären Gesellschaftsformen mit flachen Hierarchien ist bemerkenswert. Es zeigt, wie flexibel die Germanen auf bestimmte Situationen reagierten.

Woraus schließen Sie, dass es bei den Germanen flache Hierarchien gab?

Zum Beispiel aus den Siedlungsstrukturen. Je mehr Langhäuser Archäologinnen und Archäologen ausgraben, umso klarer wird: Offenbar wurden die Gebäude über mehrere Germanen-Generationen immer nach dem gleichen Muster gebaut, als wenn es einen gesellschaftlichen Kodex gegeben hätte: Bloß nicht den Nachbarn übertrumpfen! Hausgrundrisse wie im dänischen Vejen Vestermark zeigen, dass die Langhäuser immer an der gleichen Stelle Pfostenlöcher für die Stützbalken aufwiesen. Die Feuerstelle ist immer gleich eingerichtet, ebenso wie die Aufteilung der Häuser in Eingangsbereich, Wohnteil und Stall sehr ähnlich ist. Mehr noch: Diese einheitlich gebauten Häuser in Vejen Vestermark standen auf einheitlichen Parzellen, 20 bis 25 Meter breit und 40 bis 45 Meter lang. Wir können uns germanische Siedlungen mitunter wie eine spießige Reihenhaussiedlung der Gegenwart vorstellen.

Nun sind solche Reihenhäuser allein aber kein Beweis dafür, dass die Germanen teils in egalitären Strukturen lebten, oder?

Die archäologischen Befunde passen zum Beispiel zu den Schilderungen von Caesar. Dieser überschritt mit seinen Truppen zweimal den Rhein, marschierte gegen die Germanen und berichtete in seinem Kriegstagebuch von deren Gebräuchen. Der Feldherr beschreibt, dass die Germanen beim Ackerbau keinen fest abgemessenen Besitz hatten. Stattdessen gab es einen gemeinschaftlichen Grundbesitz und eine kooperative Weidenutzung. Die Bauern bekamen jedes Jahr neue Flächen zugewiesen, und durch diese Rotation, so schreibt Caesar, bewahrten die Germanen den sozialen Frieden in ihrer Gemeinschaft. Richtigen Reichtum konnte quasi niemand anhäufen.

Dennoch wirken die germanischen Siedlungen im Vergleich zu den römischen Metropolen mit ihren monumentalen Gebäuden eher – sagen wir mal – einfach. Ist das einer der Gründe dafür, warum diese Menschen, wie Sie kritisieren, heute häufig als primitiv dargestellt werden?

Die Germanen lebten einfach in anderen sozialen und ökonomischen Strukturen. Mit Primitivität hat das nichts zu tun. Das ist ja gerade der Schock der Geschichte: festzustellen, dass andere Gesellschaften anders waren – und trotzdem funktionierten. Diese Erkenntnis bedeutet für uns heute, dass die Art und Weise, wie wir existieren, nicht zwangsläufig ist.

Nicht nur Caesar beschreibt die Germanen, sondern auch der römische Geschichtsschreiber Tacitus. In seiner berühmten "Germania" charakterisiert er die Germanen unter anderem als faul, betrügerisch und trinkfreudig. Was steckt hinter diesen Zuschreibungen?

Nun ja, der Vorwurf, "Betrüger" zu sein, gehört zum Standardrepertoire von Erzählungen über vermeintliche Barbaren: Bereits die alten Griechen bezeichneten Gruppen außerhalb ihres Kulturkreises ähnlich. Mit dem Verweis auf Alkohol ist möglicherweise schlicht gemeint, dass die Germanen andere Vorlieben für alkoholhaltige Getränke als die Römer hatten, nämlich für Met und Bier. Hinter der Zuschreibung "faul beim Ackerbau" könnte tatsächlich etwas mehr stecken. Hier moralisiert Tacitus.

Inwiefern?

Bei den Römern galt die Feldbestellung als Zeichen der Tugend. Die Archäobotanik zeigt tatsächlich, dass die Germanen weit weniger intensiv Ackerbau betrieben als die Römer. Nicht, weil sie das nicht konnten, sondern weil sie nicht wollten. Sie machten sich einfach nicht so viel Stress mit Gartenarbeit.

Die Kleidung war nicht erdfarben, sondern quietschbunt

Aber die Germanen müssen sich ja trotzdem ernährt haben.

Klar, der Hauptkalorienlieferant war wie in allen Agrargesellschaften das Getreide. Die Landwirtschaft der Germanen war aber nicht so sehr auf Überschuss ausgerichtet wie die der Römer. In germanischen Speiseresten finden sich erstaunlich hohe Anteile von Wildpflanzen. Sie haben zum Beispiel Eicheln gesammelt, geschält und geröstet. Sättigende Wildpflanzen kamen als Nahrungsergänzung mit ins Getreide. Auch gibt es Hinweise darauf, dass die Germanen auf einem abgeernteten Feld zunächst Wildpflanzen hochkommen ließen, die als zweite Ernte abgesammelt wurden, statt die Fläche sofort neu zu bestellen. Mit Ackerbau haben sich die Germanen also nicht gerade einen abgebrochen, sondern sie haben auf eine Mischung aus Effizienz und Nachhaltigkeit gesetzt.

Bekanntlich ist der Begriff "Germanen" eine Fremdzuschreibung der Römer. Sind die Germanen also eigentlich eine römische Erfindung?

Den Begriff "Germanen" einfach als reine Fiktion abzutun, geht aus meiner Sicht zu weit. Klar ist das ein Wort, mit dem die Römer einfach alle Menschen östlich des Rheins zusammengefasst haben. Gleichzeitig war ihnen aber bewusst, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher germanischer Gruppen gab. Tacitus benennt zahlreiche Stämme und betont ihre Unterschiedlichkeit. Die Römer betrachteten die Germanen mitnichten als einheitliche Gesellschaft. Und Arminius, der Held der Varusschlacht, taucht in römischen Quellen explizit als "Cherusker" auf, nicht als "Arminius, der Germane".

Wörtlich bezeichnet Tacitus Arminius als "Befreier Germaniens".

Das stimmt zwar, aber damit meinte Tacitus, dass sich die Römer nach der Varusschlacht zeitweilig aus der Region Germanien zurückgezogen haben, und nicht, dass Arminius ein nationaler Befreier sei.

Gibt es denn auch germanische Quellen, die von deren Selbstbild zeugen – und deren Blick auf Rom?

Uns fehlen schriftliche germanische Aufzeichnungen dazu. Wahrscheinlich haben sich die Menschen mit ihrer jeweiligen Gesellschaft identifiziert. Hinweise darauf, dass germanische Gruppen eine Art vereinigtes "Großgermanisches Reich" schaffen wollten oder sich als gemeinsame Nation gefühlt haben, liegen uns jedenfalls nicht vor – weder aus germanischen Quellen noch aus römischen.

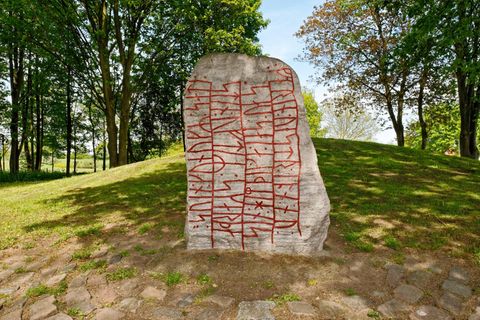

Liegt die dünne Quellenlage daran, dass die Germanen in der Regel schlicht nicht schreiben konnten?

Das ist auch so ein weitverbreiteter Irrtum. Sicherlich gab es bei den Römern eine größere und professionellere Schriftproduktion als bei den Germanen. Das eigentliche Problem für uns Historiker ist aber, dass die Germanen ihre Runen in der Regel in Holztafeln geritzt haben, und diese erhalten sich nun einmal nicht so gut wie Pergament. Trotzdem gibt es spektakuläre Funde: Im Römerkastell Vindolana in Britannien, in dem um das Jahr 100 n. Chr. germanische Einheiten stationiert waren, haben Forschende Hunderte Schrifttäfelchen aus Erlenholz entdeckt, angefertigt von germanischen Soldaten.

Und was haben die Germanen notiert?

Alles Mögliche. Da wurden Tagesberichte verfasst, Schuhkäufe abgerechnet, Kampftechniken der Feinde beschrieben. Es liegen auch Notizen von Frauen vor, die sich zum Plausch mit Freundinnen verabredet haben. Das zeigt uns: Schreiben war kein Privileg einer germanischen Elite oder gar einer Priesterkaste. Schriftlichkeit war bei den Germanen ein viel größeres Thema als lange angenommen.

Sie halten den Begriff "Ethnie" als Umschreibung für die Germanen für problematisch. Warum?

Weil es bei diesem Begriff häufig darum geht, ethnische Grenzen zwischen Römern und Germanen zu ziehen. Doch je mehr man forscht, umso schwieriger wird es, richtig dicke Trennlinien in Bezug auf solche Merkmale zu ziehen, die heute gemeinhin als ethnisch gelten – etwa Religion, Erbgut, Kleidung. Wo wir dagegen deutliche Unterschiede sehen, das ist der Hausbau, die Siedlungsweise, die Landnutzung. Die Germanen kennzeichnet also vor allem eine spezifische Wirtschaftsweise. Das Geschwurbel über Germanen, die angeblich völlig anders dachten als die Römer, komplett anders aussahen und sowieso viel primitiver waren, löst sich auf, wenn man weniger an eine ethnische Definition denkt.

Was verband Römer und Germanen denn?

Nehmen wir noch mal die Kleidung: Grabungen in Hammerum auf Jütland zeigen, dass germanische Frauen modische rote Wollkleider mit feinen weißen Längsstreifen trugen. Diese und die bereits erwähnten Hochsteckfriseuren weisen deutliche Parallelen zur zeitgenössischen römischen Damenmode auf. Wir sehen hier Germanen als gut vernetzte und sicherlich nicht ganz unkultivierte Menschen. Mehr noch: Wir haben es mit paneuropäischer Fashion zu tun – vor 1700 Jahren!

Heißt das, wir sollten die Germanen nicht immer nur als ewige Widersacher der Römer sehen?

Natürlich führten Germanen und Römer Kriege gegeneinander, sehr viele sogar. Aber die Beziehung bestand eben nicht nur aus Gewalt, wie uns die Verbreitung von Modetrends und religiösen Praktiken oder der Handel zeigen.

Wo wir beim Handel sind: Wie weit reichte der Horizont der Germanen?

Jedenfalls endete er nicht beim nächsten Hügelgrab. Teilweise reichte der germanische Horizont weit über das Mittelmeer hinaus. In der Gemeinde Hülseburg in Mecklenburg-Vorpommern wurde in einer Abfallgrube eine Glasscherbe aus der Zeit um 50 n. Chr. entdeckt, auf der ein schwer gepanzerter Reiter abgebildet ist.

Beim Ackerbau haben die Germanen auf eine Mischung aus Effizienz und Nachhaltigkeit gesetzt

Was ist daran so besonders?

Der dargestellte Mann reitet einen Krieger mit einer turbanartigen Kopfbedeckung nieder. Es handelt sich entweder um Kunst aus Persien oder aber gar um solche vom Hindukusch, also aus Gegenden, die Tausende Kilometer von Mitteleuropa entfernt sind. Die Menschen damals waren übrigens nicht nur gut vernetzt, sondern auch überraschend mobil: In der germanischen Siedlung Frienstedt im tiefsten Thüringen wurden Überreste eines Mannes gefunden, der ursprünglich aus dem Nahen Osten kam.

Wie ist dieser Mann denn ausgerechnet ins heutige Thüringen gelangt?

Ganz genau wissen wir das nicht. Belegt ist aber, dass Kaiser Severus Alexander im 3. Jahrhundert Bogenschützen aus dem heutigen Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien in Germanien einsetzte. Möglicherweise ist dieser Einwanderer nach seinem Kampfeinsatz in Thüringen geblieben. Sein Begräbnis zeigt, dass der Mann bei den Germanen einen festen Platz in der Gesellschaft hatte. Auch die Germanen selbst waren nicht etwa schollengebunden und saßen lebenslang an ihren jeweiligen Geburtsorten fest. Sie nahmen sich vielmehr die Freiheit, mobil zu sein – und zogen bei Bedarf in Gegenden, von denen sie glaubten, dort bessere Lebensbedingungen vorzufinden. Das zeigen nicht allein genetische Signaturen, sondern auch die archäologischen Befunde.

Das alles passt wenig zu dem "Mainstream-Germanenbild", das Sie so entschieden kritisieren. Wo liegen die Ursprünge dieser Stereotype?

Sie reichen Jahrhunderte zurück: Schon im Mittelalter setzte man Deutsche mit Germanen gleich. Und in Zeiten des Nationalismus, ab Ende des 19. Jahrhunderts, begann die völkische Bewegung einen Germanenkosmos zu entspinnen, der ihr politisches Weltbild spiegelte: Sie konstruierte eine überzeitliche Geschichte, in der Deutsche und Germanen nicht einfach verwandt, sondern angeblich wesensgleich seien. Untermalt wurde das mit Bildern von kampffreudigen, waldliebenden, sportlichen, blonden und blauäugigen Germanen, die in unvereinbaren Gegensätzen zu Juden stünden. In der Zeit, in der sich der deutsche Nationalstaat entwickelte, war das ein unglaublich starkes Narrativ.

Was lässt sich solchen Erzählungen schlagkräftig entgegnen?

Ein einfaches Rechenbeispiel: Bis zur Varusschlacht im Jahr 9 n. Chr. trennen uns ungefähr 80 Generationen. Das bedeutet, dass sich unser Genom seit damals in eine Trilliarde Einzelgenome aufgeteilt hat. Unsere Varusschlachtgene sind milliardenfach verdünnt. Wir tragen heute nichts genuin Germanisches in uns, ein "Germanen-Gen" wäre schon längst entdeckt worden.

Wir tragen heute nichts genuin Germanisches in uns, ein "Germanen-Gen" wäre schon längst entdeckt worden

Dennoch haben völkische Milieus bis heute die Deutungshoheit beim Germanenbild, schreiben Sie. Welche Rolle spielen die Germanen heute für extrem rechte Kreise?

Das Germanenthema ist in der rechten Szene omnipräsent. Das gilt für Outfits, Musik, Medien. Die "Nordische Zeitung", ein Organ der 2023 verbotenen völkischen Weltanschauungssekte "Artgemeinschaft", veröffentlichte immer wieder Artikel zu vor- und frühgeschichtlichen Themen, die auch 1935 geschrieben worden sein könnten. Und 2024 brachte das vieldiskutierte Magazin "Compact" eine Sonderausgabe zu den Germanen heraus – mit Überschriften wie "Europas prägendes Volk", "Hightech-Krieger des Nordens" und "Einmarsch in Nordafrika". Das Problem ist, dass vielen Menschen, die nicht zu dieser Szene gehören, nicht klar ist, dass viele Klischeebilder aus der extrem rechten Ecke kommen. Mit den historischen Germanen hat das alles wenig zu tun.

Warum sind die Germanen so wichtig für die rechte Szene?

Die Germanen sollen die Bestätigung rechtsextremer Ideologie liefern, von Antisemitismus über Elitenkult bis hin zu Reinheitsfantasien und Chauvinismus. Geschichte ist immer hochpolitisch, denn sie verspricht die Erklärung dafür, wie es zu unserer heutigen Gesellschaft gekommen ist. Durch die Art der Geschichtserzählung lässt sich die Gesellschaft manipulieren. Nicht umsonst spielt Geschichtspolitik im extrem rechten Lager wie bei keiner anderen politischen Gruppierung eine zentrale Rolle.

Das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen, das Sie heute leiten, wurde 1936 als "Germanengehöft" gegründet und von den Nazis ideologisch vereinnahmt.Sind Germanenfans aus der rechten Szene bei Ihnen ein Problem?

Die machen mittlerweile glücklicherweise einen großen Bogen um uns. Germanenfans aus der rechten Szene lassen sich häufig relativ eindeutig an ihren Klamotten und Accessoires erkennen und haben gemäß unserer Hausordnung keinen Zutritt zum Museum. Wir achten sehr darauf, dass das eingehalten wird, und so was spricht sich rum.

Warum nun hat das "Mainstream-Germanenbild" einen so festen Platz in der deutschen Gesellschaft, wenn es doch seit mindestens 80 Jahren überholt ist?

Der grundlegende Systemfehler ist, dass wir nach 1945 das fest in den Hinterköpfen eingebrannte Germanenbild durch ein Vakuum ersetzen wollten. Das lässt sich leicht nachvollziehen: Waren die Germanen im Nationalsozialismus omnipräsent, hat man sich sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR zunächst reichlich wenig um Frühgeschichte gekümmert. Das änderte sich aber ab den späten 1980er-Jahren, als die Germanen auch in den Schulen wieder stärker zum Thema wurden. Und da griff man einfach auf die alten, stillgelegten Bilder und Germanenvorstellungen zurück, die es schon früher gegeben hatte.

Wie werden wir diese Klischeebilder wieder los?

Jedenfalls nicht, indem wir, die Forschenden der Disziplinen Geschichte und Archäologie, uns mit erhobenem Zeigefinger hinstellen und sagen: "Das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch." Ich denke, wir sollten zeigen, was wir haben.

Und was soll das sein?

Wir haben im Laufe der vergangenen Jahre unglaublich viele archäologische Fundstücke gesammelt und daraus neue, wirklich faszinierende Erkenntnisse gewonnen. Jetzt gilt es diese einzelnen Puzzleteile zusammenzusetzen und eine Geschichte aus dem Alltag der Germanen zu erzählen, die die Leute da draußen packt und berührt – und die wahrhaftiger ist.

*Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links zu Produkten in Online-Shops. Klickt ein Nutzer darauf und kauft etwas, erhält der Verlag eine Provision vom Händler, nicht vom Hersteller. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.