Verständlich erklärt: Was ist ein Schwarzes Loch?

Schwarze Löcher sind der Inbegriff des schier Unbegreiflichen. Wie soll man sich auch vorstellen, dass es etwas gibt, das so viel Masse in sich vereint, dass nichts, nicht einmal das Licht, seiner Anziehungskraft entkommt?

Dass alles, was in diesem apokalyptischen Schlund verschwindet – sei es ein Stern, ein Auto oder ein Hund –, seine komplette Identität, seine Form, Farbe, materielle Zusammensetzung verliert? Dass nichts weiter als fundamentale Eigenschaften wie die Masse übrigbleiben?

Einstein und andere Physiker glaubten nicht an Schwarze Löcher, doch seit den späten 1960er Jahren fanden sich mehr und mehr astronomische Hinweise auf ihre Existenz. Mathematisch hatte der deutsche Astrophysiker Karl Schwarzschild schon im Jahr 1916 das Vorhandensein solcher kosmischer Strukturen aus der Relativitätstheorie hergeleitet. Spätestens seit den 2000er Jahren herrscht Klarheit.

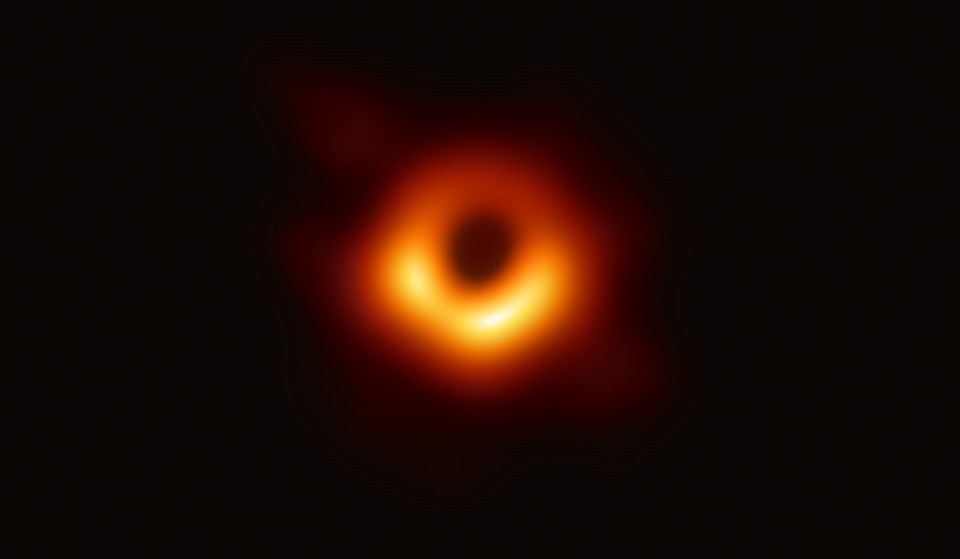

Forscher haben inzwischen den Tanz von Sternen rund um das Schwarze Loch in der Mitte unserer Milchstraße aufgezeichnet; sie haben die Gravitationswellen gemessen, die durch die Kollision zweier Schwarzer Löcher ausgelöst wurden – und es ist ihnen gelungen, ein Schwarzes Loch zu „fotografieren“.

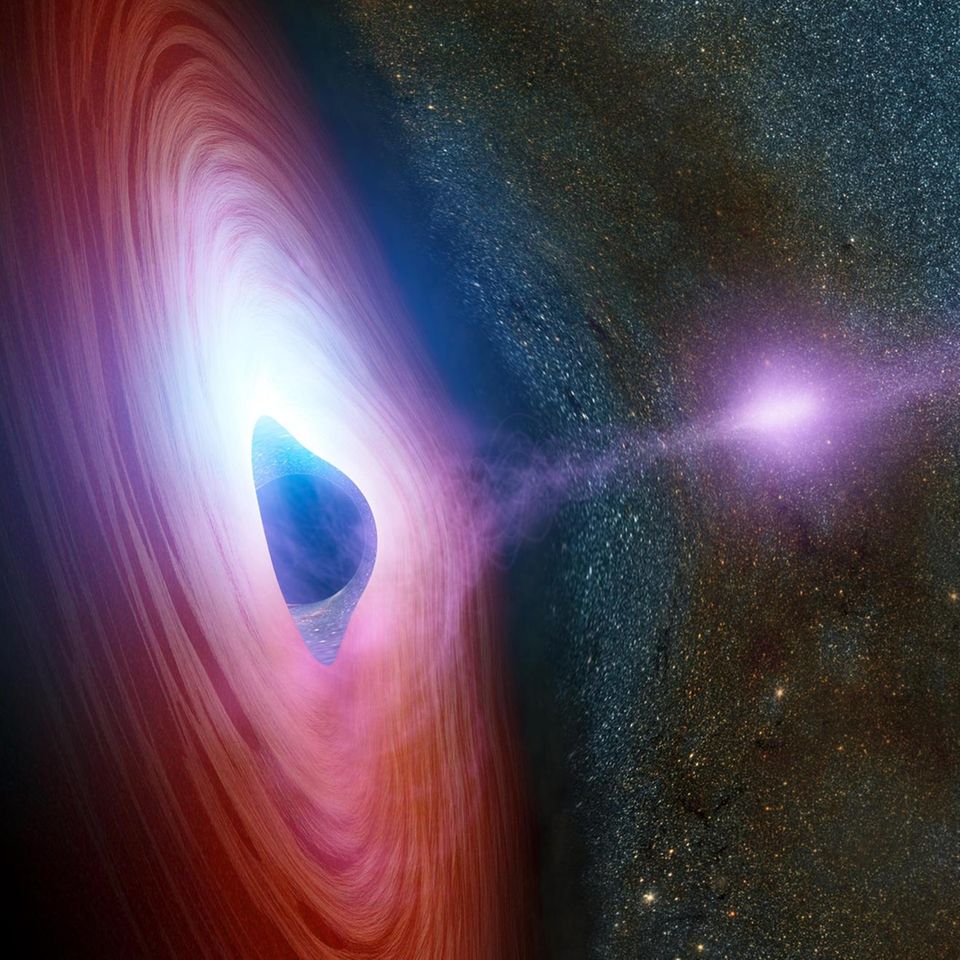

Das Bild wurde zu einer Ikone der Wissenschaft: ein orangegelber Ring rund um einen schwarzen Kern. Dank der Aufnahme wissen wir, dass im Zentrum der Riesengalaxie M87 ein Schwarzes Loch mit der Masse von 6,5 Milliarden Sonnen sitzt und rotiert. Oder dass dies jedenfalls vor 55 Millionen Jahren der Fall war: So lange brauchte nämlich die Strahlung, um von M87 bis zur Erde zu reisen, wo es schließlich aufgezeichnet wurde.

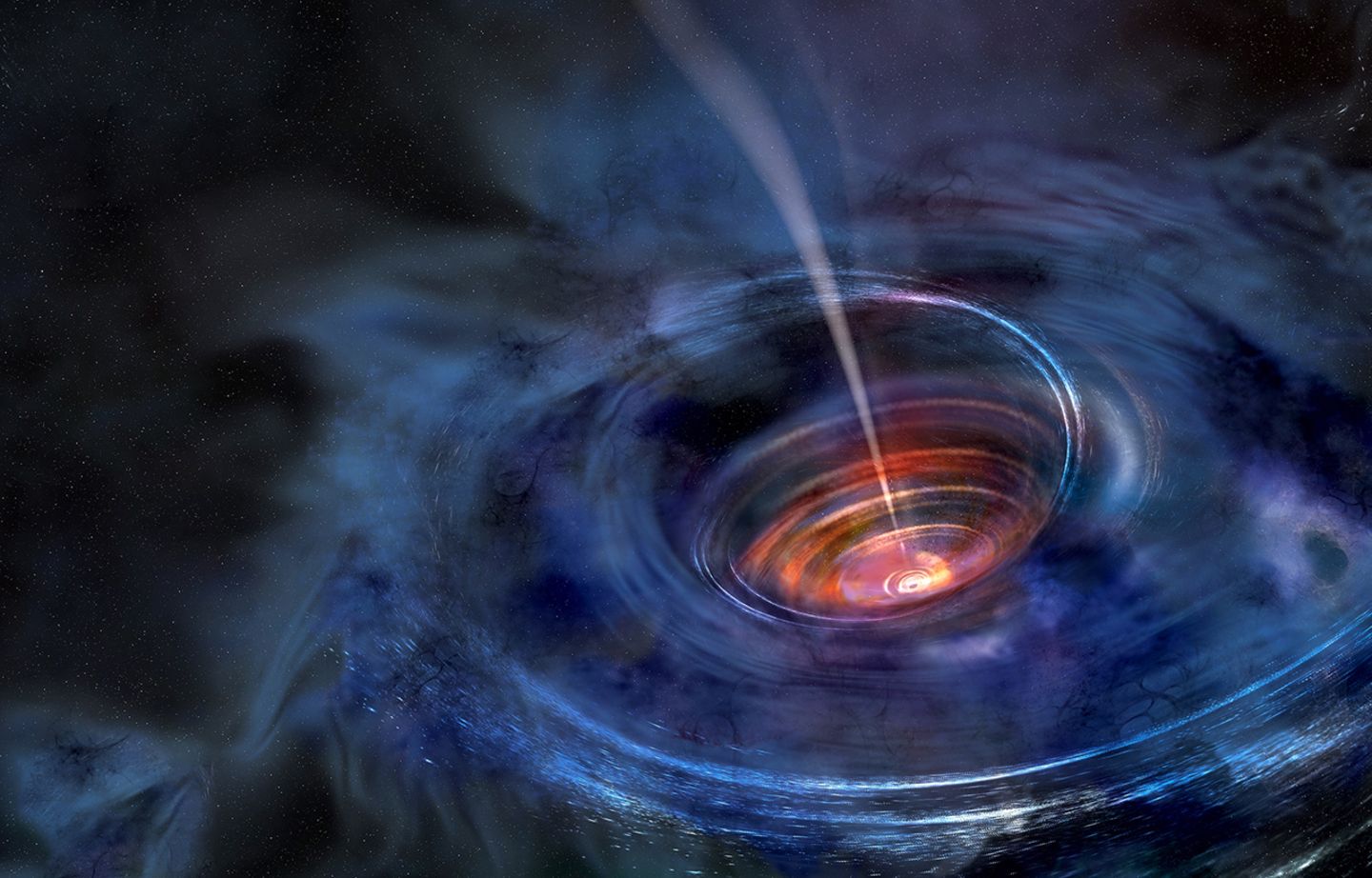

Sera Markoff ist Mitglied des internationalen Teams, dem diese bahnbrechende Aufnahme gelungen ist. Für die Astrophysikerin von der Universität Amsterdam verdeutlicht das Bild mit seinem Leuchten auch eine andere, weniger bekannte Eigenschaft Schwarzer Löcher: „Sie sind die wirkungsvollsten Motoren im Universum, angetrieben von der Schwerkraft.“ Dass sie meist nur als dunkler Schlund dargestellt werden, in dem alles wie im Abfluss einer Küchenspüle verschwindet, hält Sera Markoff für ein Missverständnis. Denn Schwarze Löcher würden gewaltige Energien freisetzen, dadurch das Gas in ihrer Umgebung beeinflussen und maßgeblich die Evolution ihrer Heimatgalaxie bestimmen.

Die Astrophysikerin verweist auf die Simulationen, mit denen Kosmologen die Entwicklung des Universums nachzuvollziehen versuchen. Sie basteln sich dazu eine Art virtuelle Box, die einen Ausschnitt des Kosmos beherbergt. In diese „Schachtel“ packen sie die Zutaten für ein Universum: Materie, Dunkle Materie, fundamentale Kräfte wie die Schwerkraft. Dann lassen sie den Dingen ihren Lauf und vergleichen das Ergebnis mit den Strukturen, die wir am Himmel sehen.

„Anfangs ergaben die Simulationen viel zu viele schwere Galaxien“, sagt Markoff. Es musste also einen Effekt geben, der die Sternentstehung und damit das Galaxienwachstum hemmte. Und das sind Schwarze Löcher. Wenn sie die um sie herum wirbelnde Materie verschlucken, werden gigantische Energien entfesselt. Die heizen Gas in ihrer Umgebung auf, jagen Schockwellen in den interstellaren Raum, treiben Jets an, keulenförmige Strukturen, in denen elektrisch geladene Teilchen durch Magnetfelder verzwirbelt Zehntausende von Lichtjahren weit hinausgeschleudert werden.

All das verhindert, dass das Gas in der Galaxis sich abkühlt, zusammenklumpt und Sterne formt. „Wenn man verstehen will, warum das Universum heute so aussieht, wie es aussieht“, sagt Markoff, „muss man die Rolle der Schwarzen Löcher berücksichtigen.“

Bleibt die Frage: Wie entsteht ein Schwarzes Loch?

Über die mächtige Außenwirkung der Massemonster haben Astrophysiker mittlerweile eine Menge gelernt. Doch es ist nach wie vor ein Rätsel, wie die ersten Schwarzen Löcher entstanden sind, wie es in ihrem Innern aussieht. „Sie sind eine klaffende Lücke in den Modellen der Physik“, sagt Sera Markoff. Denn „unsere derzeitige Theorie bricht dort zusammen. Wir haben kein Konzept, was genau dort mit der Raumzeit passiert.“

Albert Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Gravitation als eine Qualität der Raumzeit, eines Amalgams der drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension. Vereinfacht gesagt kann man sich die Raumzeit wie ein straffes Gummituch vorstellen. Planeten, Sterne, Monde, sogar unsere Körper drücken eine Delle in das Tuch. Je größer die Masse, desto tiefer.

Alle Objekte, selbst Lichtteilchen, müssen in ihrer Bewegung der gekrümmten Oberfläche folgen. Sie rutschen etwa in eine ausgeprägte Senke. Auch die Erdmasse erzeugt in der Raumzeit eine Delle, in die wir hineingleiten – was für uns so aussieht, dass wir von unserem Heimatplaneten angezogen werden und fest auf ihm stehen.

Astronomen haben Schwarze Löcher noch nicht in Gänze erforscht

Der Knackpunkt beim Schwarzen Loch: Die gewaltige Masse ist in einem unendlich kleinen Punkt konzentriert. Und unter solchen Umständen versagt die Allgemeine Relativitätstheorie. Schwarze Löcher sind Orte, an denen Gott durch null dividiert hat, so drückte es einmal ein amerikanischer Komiker aus.

Immerhin wissen die Astrophysiker inzwischen, dass die Relativitätstheorie ziemlich nah am Rand der astronomischen Schwergewichte noch funktioniert. Genau das beweist das „Foto“, das die Himmelsforscher vom Herzen der Galaxie M87 geschossen haben. Form und Ausdehnung des funkelnden Lichtrings entsprechen präzise dem, was Albert Einsteins Gleichungen voraussagen.

Was wir sehen, erfordert die Präsenz eines Ereignishorizonts, erklärt Sera Markoff. Ein Schwarzes Loch hat keine Oberfläche wie ein Stern oder ein Planet. Unser Blick reicht nur bis zu einer immateriellen Grenze, die das Loch kugelförmig umgibt – eben das ist der Ereignishorizont. Alles, was dahinter liegt, bleibt uns verborgen, von dort gelangt keine Information, kein Licht zu uns. Dort ist nur rätselhafte Dunkelheit.

Werden wir vielleicht doch eines Tages eine Möglichkeit finden, hinter den Horizont zu blicken? Sera Markoff hält das „für ziemlich unwahrscheinlich“. Und gelangte doch einmal jemand hinter die magische Grenze, könnte derjenige uns nicht mehr davon berichten. Was einmal ein Mensch war, wäre dann nur noch Masse.