Geo.de: Herr Nussbaum, rauchen Sie?

Nein, ich bin, was man "Nieraucher" nennt, und ein großer Verfechter des Nichtraucherschutzes. Deshalb besteht meine dringende Empfehlung auch darin, am besten erst gar nicht mit dem Rauchen anzufangen oder aber als Raucher*in komplett aufzuhören – am besten sofort.

Dennoch arbeiten Sie heute für einen Tabakkonzern. Obwohl Sie zuvor als Biochemiker jahrelang in der Immunologie geforscht haben – unter anderem auch an einem Impfstoff gegen Krebs. Wie kam es zu diesem Seitenwechsel?

Meine persönliche Motivation, sowohl zu meiner Forschungszeit als auch jetzt, als Leiter von Scientific & Medical Affairs und wissenschaftlicher Sprecher bei Philip Morris Deutschland, bestand immer und besteht weiterhin darin, gesundheitsbezogenen Themen sachlich und datenbasiert zu diskutieren. Impfstoffe wirken präventiv und reduzieren die Risiken einer Erkrankung, wenn das Risiko einer Ansteckung besteht. Der Ansatz der Schadensminderung beim Rauchen folgt einer ähnlichen Logik: Er reduziert die Risiken für mit dem Rauchen assoziierte Krankheiten, wenn der komplette Rauchstopp nicht angestrebt ist.

Vergleichen Sie hier nicht Äpfel mit Birnen? Impfstoffe verhindern Krankheiten. Sie schädigen weder der Gesundheit, noch machen sie abhängig.

Rauchen ist der größte vermeidbare Risikofaktor für die Entstehung von Krankheiten, die mit unserem Lebenswandel zu tun haben. Diese sogenannten nichtübertragbaren Krankheiten sind gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für 86 Prozent der Todesfälle in Europa verantwortlich und weitgehend vermeidbar. In Deutschland gibt es 17 Millionen Raucherinnen und Raucher – diese Zahl stagniert seit Jahren. Doch Raucherinnen und Raucher mittleren und höheren Alters werden mit klassischen Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen nicht erreicht. Hier muss etwas passieren, um diese Menschen möglichst von der Zigarette wegzubekommen. In meinem alten Beruf habe ich vor allem an Spezialtherapien für sehr seltene Krankheiten geforscht. Bei meiner jetzigen Arbeit ist der Hebel ungleich größer und bringt auf Bevölkerungsebene ein vielfach höheres Potenzial mit sich.

Und sie waren gar nicht skeptisch, dass Philip Morris jemanden wie Sie anstellen möchte?

Tatsächlich habe ich den Headhunter-Anruf im Jahr 2016 zuerst für einen Witz gehalten, als mir gesagt wurde, dass man für eine Stelle bei Philip Morris an meiner Person interessiert sei. Meine Neugier war trotz all meiner damaligen Vorbehalte gegenüber der Tabakindustrie geweckt und ich wollte wissen, was dahintersteckt. Also habe ich mich auf weitere Gespräche eingelassen und viel recherchiert. Schnell merkte ich: Sie meinen es ernst mit der Vision einer rauchfreien Zukunft. Ich habe in Tübingen, am Scripps Institute in San Diego und am Institut Curie in Paris geforscht. Das waren sicher nicht die schlechtesten Adressen. Das Niveau und die Qualität der Forschung von Philip Morris in Neuchâtel können absolut mithalten. Da war mein Interesse vollends geweckt.

Wie haben ihre Kolleg*innen aus der Wissenschaft reagiert?

Ich habe während des Entscheidungsprozesses für oder gegen eine Stelle bei Philip Morris bewusst den Austausch mit mehreren ehemaligen Kolleg*innen aus der Wissenschaft und der Pharmaindustrie gesucht. Die Reaktionen umfassten die ganze Bandbreite: Vom vehementen Abraten bis hin zu enthusiastischen Bestärkungen. Ich bin froh, dass ich den Mut hatte, diesen unkonventionellen Schritt zu gehen. Denn: Heute liegen überzeugende wissenschaftliche Daten dazu vor, dass Raucher*innen, die sonst weiter rauchen würden, besser auf verbrennungsfreie Konsumalternativen umsteigen sollten, um rauchbedingte Gesundheitsrisiken potentiell zu minimieren.

Das müssen Sie einmal erklären. Produkte wie IQOS enthalten doch ebenfalls Tabak und Nikotin. Was soll daran besser sein als an einer herkömmlichen Zigarette?

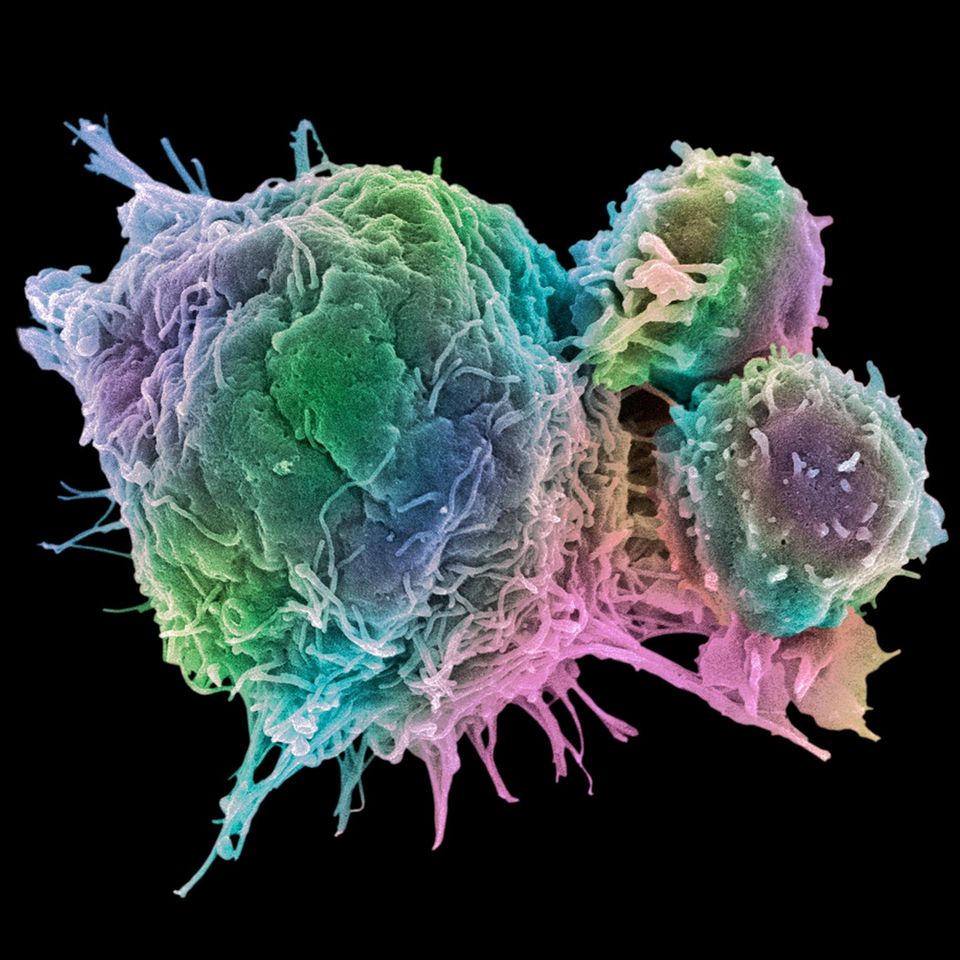

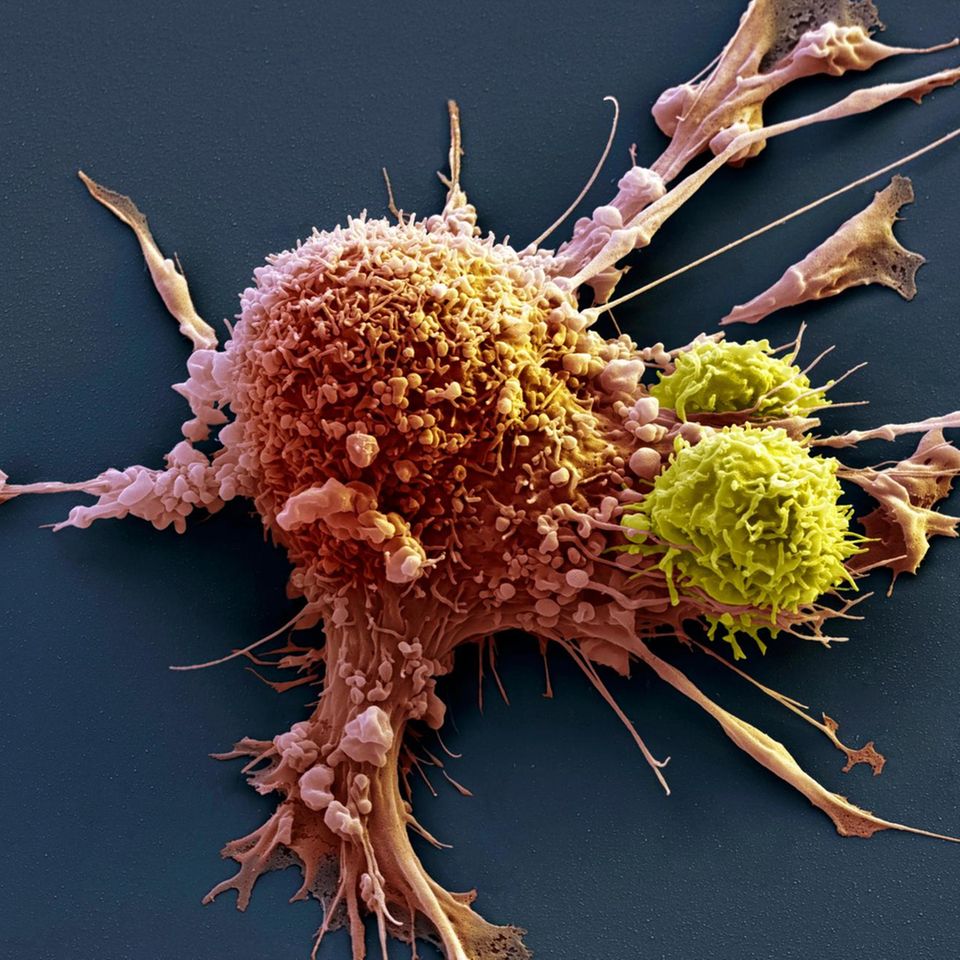

Nikotin ist nicht risikofrei und einer der Stoffe, die beim Rauchen süchtig machen. Dass Rauchen so schädlich ist, hängt nicht so stark mit dem Nikotin zusammen – das bestätigen auch Behörden. Vielmehr ist die Tabakverbrennung beim Rauchen die Hauptursache für raucherbedingte Erkrankungen wie COPD, Lungenkrebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Denn: Durch die Tabakverbrennung entsteht Rauch, der sich aus tausenden chemischen Verbindungen zusammensetzt. Mindestens 250 von ihnen werden als toxisch oder krebserregend eingestuft.

Bei Tabakerhitzern hingegen wird der Tabak nicht verbrannt, dadurch sind sie signifikant schadstoffreduziert. So beträgt die durchschnittliche Reduktion der Schadstoffmengen bei Tabakerhitzern 95 Prozent im Vergleich zum Rauch herkömmlicher Zigaretten. Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass eine zunehmende Zahl an behördlichen Stellen – wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) oder das englische Gesundheitsamt Public Health England (PHE)– diesen Produkten ein deutlich niedrigeres Risikopotenzial im Vergleich zur herkömmlichen Zigarette bescheinigen.

Leider ist dieses Wissen um die Ursachen für die Schädlichkeit des Rauchens unter Raucher*innen und auch unter Medizinerinnen und Medizinern noch viel zu wenig verbreitet. So ergab eine Umfrage unter Ärzt*innen in den USA, dass mehr als 80 Prozent von ihnen fälschlicherweise Nikotin als Hauptschadstoff beim Rauchen einschätzen. Die US-amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) hingegen kommt zu dem Schluss, dass die Verbrennung und nicht das Nikotin die Hauptursache für die Schädlichkeit des Rauchens ist.

Nikotin ist aber eindeutig suchtfördernd und schädigt ebenfalls den Körper. Warum verzichtet man nicht einfach darauf?

Wie schon erwähnt, ist Nikotin nicht das Schädlichste am Rauchen und spielt im Zusammenhang mit der Entstehung rauchbedingter Krankheiten keine zentrale Rolle.

Alternativprodukte zur Zigarette, wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer oder Nikotinbeutel sind aufgrund der fehlenden Verbrennung signifikant schadstoffreduziert. Sie richten sich ausschließlich an erwachsene Rauchende als eine Konsumalternative mit reduziertem Schadenspotenzial. Man darf schließlich nicht vergessen: Diese Raucher*innen nehmen aktuell Nikotin in der bekanntermaßen schädlichsten Form – als verbrannten Tabakrauch auf.

Sehe ich im Stadtbild Menschen mit E-Zigarette, fallen mir vor allem die großen Dampfwolken auf. Wie sieht es mit den Gefahren des "passiven Rauchens" aus. Birgt der Qualm dieselben Risiken wie bei einer normalen Zigarette?

Grund für die stark reduzierte Entstehung von Schadstoffen in E-Zigaretten, aber auch Tabakerhitzern, liegt im Wegfall der Tabakverbrennung. Zudem entsteht auch kein Nebenstromrauch beziehungsweise Nebenstromaerosol, wie es zwischen den einzelnen Zügen bei weiter brennenden Zigaretten der Fall ist. Heißt: Stehe ich neben einer dampfenden Person, bekomme ich deutlich weniger Schadstoffe ab als neben einer Raucherin oder einem Raucher. Das haben wir in unseren Laboren umfassend untersucht. Klar ist aber auch: Wo heute schon nicht mehr geraucht wird, sollte auch auf die Nutzung von E-Zigaretten und Tabakerhitzern verzichtet werden.

Wir reden hier über relativ neue Produkte. Ist es nicht fahrlässig, den Umstieg auf diese zu empfehlen, wenn Langzeitfolgen und die Wirkung mancher enthaltener Stoffe noch gar nicht geklärt sind?

Diverse wissenschaftliche Untersuchungen und Expert*innen sehen aktuell kein Szenario, in dem das Weiterrauchen besser wäre, als der vollständige Umstieg auf eine verbrennungsfreie Konsumalternative wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer oder Nikotinbeutel.

Hierzu zählen beispielsweise 19 namhafte deutsche Wissenschaftler*innen und Suchtforscher*innen. Sie haben im Oktober 2020 ein Positionspapier veröffentlicht in welchem sie eindringlich fordern, den Ansatz der Risikoreduzierung als ergänzende Maßnahme zu bestehenden Präventions- und Regulierungsmaßnahmen für die Eindämmung des Rauchens zu nutzen. Zudem riefen im September des vergangenen Jahres 15 ehemalige Präsident*innen der führenden wissenschaftlichen Fachgesellschaft Societey for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) zu einem differenzierten Umgang mit dem Konzept der Schadensminderung beim Rauchen auf. Und auch die britische Gesundheitsbehörde Public Health England klärt Verbraucher*innen regelmäßig differenziert auf und weißt deutlich auf das verminderte Schadenspotenzial entsprechender Alternativprodukte zur Zigarette hin.

Ich halte es daher eher für fahrlässig, Raucher*innen, die sonst weiterrauchen, sachliche Informationen zu den Möglichkeiten der Risikoreduktion vorzuenthalten. Das sehen Behörden in verschiedenen Ländern übrigens ähnlich. Im Vereinigten Königreich, Frankreich oder Neuseeland klären öffentliche Stellen mittlerweile sachlich über die Chancen und Risiken solcher Konsumalternativen auf. In Deutschland warnt man hingegen vorwiegend vor ihnen – und das zum Teil mit Verweisen auf Studien mit methodischen Schwächen.

Können Sie dazu Beispiele nennen?

Einige medizinische Fachgesellschaften und Tabakkontrollgruppen verweisen zum Beispiel im Zusammenhang mit E-Zigaretten gerne auf Studien aus San Francisco. Und das, obwohl die Forschungsgruppe dort wegen methodischer Mängel seit Jahren in der Kritik steht und Anfang 2020 gezwungen war, eine zuvor medial weit verbreitete Studie zurück zu ziehen. Man hatte Herzinfarkte fälschlicherweise mit der Nutzung von E-Zigaretten in Verbindung gebracht, obwohl die Infarkte aufgetreten waren, als die späteren Nutzer*innen von E-Zigaretten noch herkömmliche Zigaretten rauchten.

Verleitet dieses Image der weniger schädlichen E-Zigarette oder des Tabakerhitzers nicht dazu, mit dem Dampfen erst zu beginnen?

Das Image der verbrennungsfreien Alternativen in Deutschland ist schlecht. 61 Prozent der Raucher*innen, also ein Großteil von ihnen, schätzt diese Produkte – entgegen der wissenschaftlichen Datenlage – als mindestens genauso schädlich ein, wie herkömmliche Zigaretten. Das zeigt eine Umfrage des Bundesinstituts für Risikobewertung. Dieses Missverständnis hält Raucher*innen vom Umstieg auf schadstoffreduzierte Alternativen ab. Die wahrscheinliche Konsequenz ist das Weiterrauchen – also die mit Abstand schlechteste Option. Von Nichtraucher*innen hingegen werden E-Zigaretten und Tabakerhitzer kaum genutzt, wie auch die DEBRA-Studie der Universität Düsseldorf zeigt.

Zum "rauchfreien" Philip Morris passt, dass sie jüngst das britische Pharmaunternehmen Vectura übernommen haben, das auf Inhalationstherapien für Lungenkrankheiten spezialisiert ist. Können Sie als Krebsforscher nachvollziehen, dass das als zynisch empfunden wird?

Wir fokussieren uns nach wie vor hauptsächlich darauf, Zigaretten so bald wie möglich durch wissenschaftlich fundierte, schadstoffreduzierte Alternativen zu ersetzen – zum Nutzen individueller Raucher*innen, aber auch der öffentlichen Gesundheit insgesamt.

Die Wissenschaft und Technologie, die wir in den letzten Jahren entwickelt und erworben haben, gibt uns jetzt auch die Möglichkeit, zusätzliche Wege zu beschreiten, unser Geschäft über Tabak und Nikotin hinaus weiterzuentwickeln und zu verbessern. Diese Vision ist Teil eines größeren Wandels, mit dem wir die Themen Gesundheit, Wissenschaft, Technologie und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Zukunft stellen. Ziel ist es, künftig Produkte und Lösungen anzubieten, die das Leben der Raucher*innnen verbessern und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben.

Für welche Gesellschaft sprechen Sie hier? Während in Europa die Zahl der Raucher*innen stark sinkt, prognostiziert die WHO für Afrika einen massiven Anstieg. Schwer vorstellbar, dass dort viele Menschen auf einen Verdampfer umsteigen werden, der allein in der Anschaffung – zumindest hierzulande – 65 Euro kostet.

Der Nutzen schadstoffreduzierter Produkte für die öffentliche Gesundheit hängt nicht nur von ihrem wissenschaftlich untersuchten Potenzial ab, das Risiko rauchbedingter Erkrankungen zu verringern. Vielmehr müssen sie allen erwachsenen Raucher*innen weltweit auch zugänglich sein und tatsächlich von ihnen verwendet werden. Die Erschwinglichkeit der Produkte spielt dafür eine Rolle, aber vorher müssen Raucher*innen erst einmal durch sachliche Aufklärung zu einer informierten Verbraucherentscheidung im Sinne der Schadensminderung befähigt werden. Das fehlt heute.

Unsere Bemühungen zielen deshalb darauf ab, alle erwachsenen Raucherinnen und Raucher in allen Ländern zu erreichen. Wir verfolgen hier das konkrete Ziel, dass bis 2025 mindestens 40 Millionen Raucher*innen vollständig auf schadstoffreduzierte Produkte von Philip Morris International umgestiegen sind – damit gleichzeitig das Rauchen von herkömmlichen Zigaretten aufgegeben haben. Diese Zahl könnte aber noch viel höher sein, wenn mehr Regulierungsbehörden weltweit den Ansatz der Risikominimierung beim Tabakkonsum zu einem festen Bestandteil ihrer Tabakkontrollstrategie machen.