"Heureka" (altgriechisch: "Ich habe es gefunden!") soll der antike Mathematiker Archimedes von Syrakus ausgerufen haben, als er – angeblich in der Badewanne – das archimedische Prinzip entdeckte. Seitdem steht Heureka synonym für den Moment einer plötzlichen Eingebung, einen Geistesblitz. Fast jeder hat ihn schon einmal erlebt. Universitäten und Städte wurden nach ihm benannt. Und nun ist es US-Forschenden gelungen, seiner Entstehung ein Stück weit auf die Spur zu kommen, wie sie in der renommierten Fachzeitschrift "PNAS" schreiben.

Nicht zufällig wandten sie sich dabei der Mathematik zu. Ist sie doch ein Quell zermürbender Probleme, für die es gleichwohl eine eindeutige Lösung gibt. Die Forschenden wollten wissen, was genau sich in den Augenblicken vor einem Heureka-Moment abspielt, kurz bevor der gedankliche Durchbruch gelingt. Dazu filmten sie sechs Mathematikerinnen und Mathematiker in "natürlicher Umgebung", also in deren Büros oder Seminarräumen, dabei, wie sie komplizierte Probleme mit Kreide an einer Tafel lösten.

Die Tafel erlaubt Einblicke in den mathematischen Denkprozess

Co-Autorin Artemisia O’bi an der Indiana University wertete die Videos anschließend Frame für Frame aus. Sie notierte, wenn ein Mathematiker seine Aufmerksamkeit von einem zum anderen Ende der Tafel lenkte, innehielt, hektisch kritzelte oder vor sich hin murmelte. Aus den insgesamt rund 4600 Datenpunkten erstellte das Team für jeden Mathematiker ein Verhaltensprofil.

Im nächsten Schritt suchten die Forschenden nach Abweichungen vom typischen Verhalten. "Wir verwendeten "surprisal", ein Maß aus der Informationstheorie, um zu quantifizieren, wie unwahrscheinlich die Abweichungen im Vergleich zum bisherigen Verhalten waren," sagt Co-Autor Tyler Marghetis von der University of California gegenüber GEO.

Unberechenbares Verhalten: Zeichen für einen bevorstehenden Durchbruch

Das Ergebnis: Die größte Abweichung war erwartungsgemäß der Heureka-Moment, in dem eine Mathematikerin oder ein Mathematiker einen Durchbruch hatte. Mancher jubelte "jetzt sehe ich es!" oder "aha!".

Entscheidend ist aber, dass sich auch das Verhalten der Mathematiker in den Minuten vor einer plötzlichen Eingebung veränderte. Es wurde plötzlich erratisch. Die Probanden kritzelten zum Beispiel hektisch auf der Tafel oder verbanden Gleichungen miteinander, die sie zuvor getrennt behandelt hatten.

"Diese Art des assoziativen oder kombinatorischen Denkens ist ein Kennzeichen von Kreativität", schreiben die Forschenden. Und sie führt offenbar auch zur Lösung logischer Probleme.

Vom Verhalten lässt sich auf den Denkprozess schließen

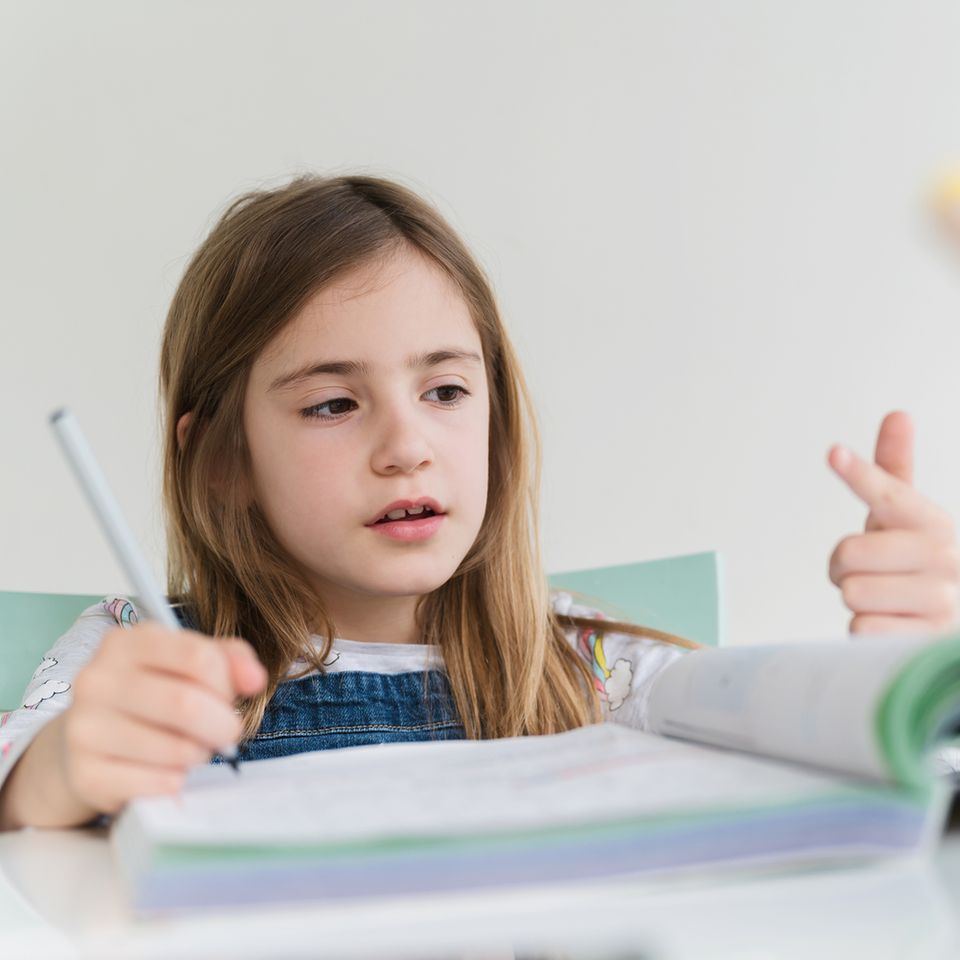

Die Forschenden sind sogar zuversichtlich, dass sich anhand solcher Verhaltensänderungen auch in anderen Situationen vorhersagen lässt, wann ein Durchbruch unmittelbar bevorsteht. "Dies könnte beispielsweise in Klassenzimmern funktionieren, wo Schüler versuchen, ihre Argumentation zu erklären, oder in Designbüros, wo Künstler an verschiedenen Entwürfen für eine Marketingkampagne arbeiten", sagt Marghetis.

Voraussetzung sei freilich, dass die Studienobjekte in irgendeiner Form "laut denken". Sei es, indem sie ihre Gedanken aussprechen oder wie die Mathematiker eine Tafel benutzen. "Wenn eine Person still dasitzt, ohne sich zu bewegen, können wir ihre Gedanken nicht lesen," so Marghetis.

Der menschliche Denkprozess gleicht einem kollabierenden Ökosystem

Darüber hinaus ziehen die Forschenden eine überraschende Parallele: Das erratische Verhalten vor einem geistigen Durchbruch sei vergleichbar mit den Änderungen in einem Ökosystem, das auf einen Kipppunkt zusteuere.

"Denken Sie beispielsweise an einen See mit klarem Wasser und vielen Fischen, der plötzlich in einen anderen stabilen Zustand übergehen kann, in dem Algen blühen, das Wasser trüb wird und die Fische sterben. Wir haben uns von diesen Ansätzen inspirieren lassen und uns gefragt, ob sich etwas Ähnliches für die "Kipppunkte" im menschlichen Begreifen entwickeln lässt", sagt Marghetis.

Folgestudien könnten die Hirnaktivität untersuchen

Aus diesem Grund wurden die Versuchspersonen auch in ihrem "Ökosystem", sprich, ihrer universitären Umgebung, beobachtet und nicht in ein Labor bestellt. Der Versuchsaufbau sollte so natürlich wie möglich sein, um den kreativen Fluss nicht zu stören.

Denn Mathematiker setzten "ihre" Tafel beim Lösen von Gleichungen häufig wie eine Erweiterung ihres Körpers ein, schreiben die Studienautoren. Manche lehnten digitale Whiteboards rundheraus ab, andere seien besessen von der perfekten Kreide. Diese Verankerung im Physischen mache sie zu lohnenswerten Studienobjekten für den menschlichen Denkprozess.

Gleichwohl wäre es interessant gewesen, ob sich das veränderte Verhalten auch in einer veränderten Hirnaktivität widerspiegelt. Das hätte allerdings einen MRT-Scan oder zumindest ein EEG erfordert und die Benutzung einer Tafel erschwert.