GEO WISSEN: Herr Professor Largo, was sollte man während der Pubertät von Kindern unbedingt vermeiden?

PROF. DR. REMO LARGO: Ganz besonders schlimm für einen Jugendlichen ist es, wenn man ihn nicht für voll nimmt. Mögen seine Vorstellungen noch so absurd sein: Er will ernst genommen werden – und sich in dem sensiblen Prozess der Ablösung von den Eltern und der Selbstfindung nicht genieren müssen.

Das ist nicht immer einfach.

Stimmt, aber Eltern sollten sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen, von halbstarken Gebärden oder zickiger Kälte. Die meisten Jugendlichen sind im Kern unsicher. Sie sind auf einem risikoreichen Weg unterwegs. Wenn sie seelisch verletzt werden, Erfahrungen machen, die sie beschämen, kann sie das in ihrer Entwicklung behindern und noch lange untergründig verunsichern.

Nicht selten kommt Jahrzehnte später bei manchen Menschen heraus, dass sie in der Pubertät eine traumatische Erfahrung gemacht haben. Beschämt worden zu sein, kann noch bei Erwachsenen Wohlbefinden und Selbstwertgefühl beeinträchtigen.

Für Eltern sind die Pubertätsjahre oft ebenfalls belastend. Welche Veränderung birgt das größte Krisenpotenzial?

Für viele junge Menschen ist die Pubertät der größte Umbruch in ihrem Leben. Er ist mit drei Herausforderungen verbunden: sich ablösen von den Eltern und emotionale Sicherheit anderswo erhalten; seinen Platz unter Gleichaltrigen und letztlich in der Gesellschaft finden; und sich in der Welt der Wirtschaft behaupten.

Eltern erleben diesen Prozess als einen Kontroll- und Liebesverlust. Beides verunsichert sie zutiefst. Während der Jahre zuvor war die emotionale Abhängigkeit des Nachwuchses ihr stärkstes Erziehungsmittel. Die Kinder gehorchten vor allem, weil sie fürchteten, von den Eltern abgelehnt zu werden, oder sogar Angst hatten, deren Liebe zu verlieren. Es waren also weniger Strafen und Zurechtweisungen, die sie dazu brachten, zu gehorchen, als vielmehr die Bindung an Mutter und Vater.

Nun aber, während der Pubertät, werden sie emotional unabhängig. Es fällt ihnen nicht schwer, Nein zu sagen oder über die Stränge zu schlagen.

Die bedingungslose Liebe zu den Eltern fällt weg?

Genau. Für ein kleines Kind sind die Eltern die Größten, und zwar unabhängig von der Qualität der Erziehung: Diese Liebe ist im Bindungsverhalten festgelegt. Mütter und Väter erhalten viel Zuwendung von ihren Sprösslingen: Die blicken zu ihnen auf, sie hören ihnen zu, bewundern sie.

Diese Zuwendung versiegt in der Pubertät weitgehend – bis hin zu dem Extrem, dass Jugendliche ihre Eltern mitunter kaum mehr anschauen. Ich habe das selber bei einer meiner Töchter erlebt: Morgens stand sie auf, ging an mir vorbei, sagte kurz „Guten Tag“, würdigte mich aber keines Blickes. Ich habe natürlich überlegt, was ich falsch gemacht haben könnte. Und habe meine Tochter nach einiger Zeit gefragt. Daraufhin hat sie mich ganz erstaunt angeschaut, kurz erwidert: „überhaupt nichts“. Und sie hat dennoch weitergemacht. Mich nicht angeschaut.

Heute weiß ich, dass solch ein Verhalten recht häufig vorkommt, gerade bei Mädchen. Mit der Folge, dass sich vor allem Väter abgelehnt fühlen.

Was führt zu diesem Benehmen?

Die Gefühlswelt und das Verhalten der Kinder verändern sich während der Pubertät radikal – sie müssen sich auch verändern, damit junge Erwachsene ihr Leben emotional, sozial und existenziell auf ihre Weise gestalten können. Teenager orientieren sich immer weniger an den Eltern: Sie brauchen nicht mehr deren Bestätigung und Ratschläge, deren bejahenden oder verneinenden Blick. Die Eltern erleben dies oft als Ablehnung, Abweisung, als Liebesverlust. Und müssen lernen, sich zu bescheiden, sich zurückzunehmen und ihre Zöglinge letztlich freizugeben.

Die Erwachsenen werden entmystifiziert: Aus scheinbar übermächtigen Müttern und Vätern werden gewöhnliche Menschen. Es ist bei vielen Teenagern fast so, als fiele ein Schleier, sie stellen fest: Mein Vater ist ja ganz ähnlich wie der Nachbar, die Mutter ist wie die Tante, das sind ganz normale Menschen mit Stärken und Schwächen.

Fällt den Pubertierenden die Ablösung von den Eltern schwer?

Fast nie. Die Jugendlichen haben jetzt vielmehr die Herausforderung, von Gleichaltrigen angenommen zu werden und in der Clique eine Stellung einzunehmen, die ihren Erwartungen entspricht.

Zudem machen sie sich auf die komplizierte Suche nach einer partnerschaftlichen Beziehung, die ihnen Geborgenheit geben soll.

Weshalb sind die Gleichaltrigen für Teenager von so hoher Bedeutung?

Wenn die sich von der engen Beziehung zu den Eltern lösen, führt dies zu einer großen emotionalen und sozialen Verunsicherung – und die muss kompensiert werden. Etwa dadurch, dass sich Mädchen und Jungen in Cliquen gegenseitig unterstützen, einander Geborgenheit und Zuwendung geben.

Während ein Jugendlicher im Laufe der Pubertät seinen Eltern nur noch begrenzten Zugang zu seiner Gefühlswelt gewährt, zunehmend auf Distanz geht, immer weniger zu Hause ist, kaum mehr über das berichtet, was ihn beschäftigt, was er erlebt, teilt er mit seinen besten Freunden fast alles. Den Beziehungsstress, Erfahrungen mit Sexualität, Alkohol oder Drogen, alle Ängste und Sorgen. Nicht zufällig haben viele Konflikte, die im Elternhaus ausgetragen werden, ihren wahren Ursprung in der Clique.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Die Tochter kommt etwa völlig missmutig nach Hause, knallt die Tür, verschwindet in ihrem Zimmer. Die Eltern suchen den Grund bei sich. Dabei hat sie vermutlich einfach nur Streit mit ihren Freundinnen gehabt. Teenager erzählen aber zumeist nicht, welche Schwierigkeiten sie in ihrem Freundeskreis haben. Ein weiteres Problem für Eltern: Sie können die Probleme ihres Kindes nicht mehr lösen. Wenn der Sohn Ärger hat mit der Clique, können sie nicht hingehen und sagen: Seid jetzt lieb zu unserem Peter.

Die Eltern sollten zu ihrer Hilflosigkeit und Ohnmacht stehen. Sie sagen etwa: „Lieber Sohn, wir sehen, es geht dir schlecht, aber wir sind jederzeit für dich da, wenn wir dir helfen können.“ Das Kind sollte jedoch bestimmen, wann es Hilfe annehmen will.

Sich bloß nicht aufdrängen?

In dem Maße, in dem ein Jugendlicher selbstständiger wird, müssen sich die Eltern anpassen, müssen sich und ihr bisheriges Verhalten hinterfragen und sich zurücknehmen. Ich selber habe dafür einige Zeit gebraucht, und dann habe ich meinen Töchtern gesagt: „Schaut, ich kann euch nicht mehr beschützen: Weder in der Schule kann ich mich für euch groß einsetzen, auch nicht im Umgang mit den Gleich- altrigen. Ihr müsst nun für euch selber Verantwortung übernehmen.“

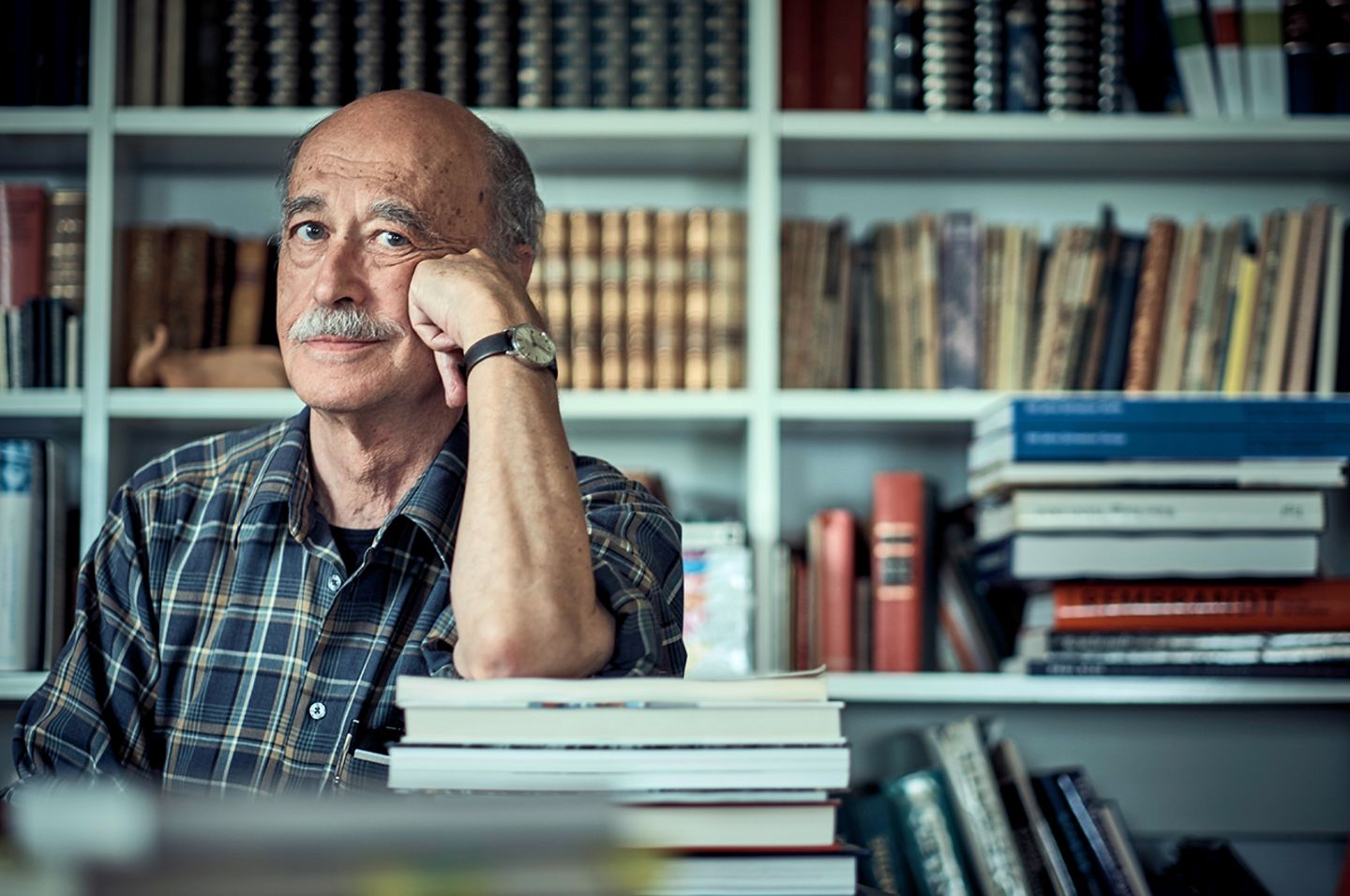

Dies ist ein Auszug aus dem großen Interview mit Remo Largo in "GEO WISSEN Nr.65 - Pubertät". Das Heft können Sie hier im GEO Shop bestellen.