Mit 13 Jahren hatte Thelonious Monk, der später einer der Großen des Jazz wurde, ein Problem: Wieder einmal stand der Amateurwettbewerb für Musiker im Harlemer Apollo Theater bevor, aber die Organisatoren ließen den Jungen nicht mitmachen – denn Monk hatte schon zu oft gewonnen.

Ausnahmetalente wie Monk zeichnen sich in den allermeisten Fällen durch zwei Kriterien aus: Sie sind oft außergewöhnlich begabt – und sie sind überaus fleißig, wenden also viel Zeit und Mühe auf, ihre Fähigkeiten zu trainieren. Jüngste Untersuchungen weisen nun darauf hin, dass das Erbgut bei beiden Aspekten (Begabung wie Disziplin) eine wichtige Rolle zu spielen scheint. So verrechnen zum Beispiel bestimmte Strukturen der inneren Hörorgane mancher Menschen von Geburt an eingehende Klänge so exakt, dass sie besonders gut Noten unterscheiden und auch benennen können.

Auch Fleiß wird vererbt

Aber Gene beeinflussen offenbar auch, wie geneigt jemand ist, seine angeborenen Fertigkeiten durch Übung zu perfektionieren. Der amerikanische Genforscher und Psychologe Robert Plomin spricht davon, dass Gene den „Appetit“ auf etwas schüren. Hat jemand etwa ein Köpfchen für Mathematik, dann vielleicht auch, weil er große Lust verspürt, sich mathematischen Problemen zu widmen. Dadurch verbessert er seine rechnerischen Fähigkeiten. Und dieser merkliche Fortschritt wiederum lässt wahrscheinlich den Appetit auf noch mehr Mathematik wachsen.

Dieser Beitrag stammt aus GEOkompakt

So scheint sich die Erblichkeit mancher Veranlagungen im Laufe des Lebens zu verstärken. Forscher haben beispielsweise gemessen, dass genetische Faktoren bei den Intelligenzquotienten von Babys rund 20 Prozent der Unterschiede erklären, während der Kindheit steigt der genetische Einfluss allmählich auf 40 Prozent – und im Erwachsenenalter lassen sich bis zu 60 Prozent der Unterschiede auf die individuelle genetische Ausstattung zurückführen.

500.000 Gene steuern die Intelligenz

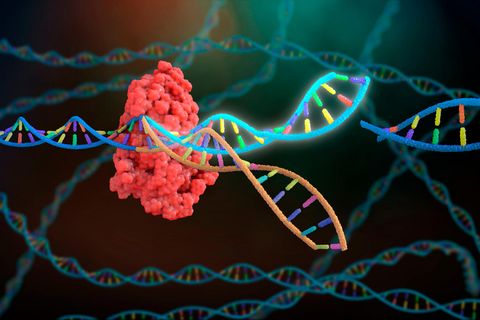

So ähneln adoptierte Kinder als Erwachsene in ihrem IQ eher ihren leiblichen Eltern als den Adoptiveltern, die sie aufgezogen haben. Immer wieder gibt es Befürchtungen, Eltern könnten – sobald dies technisch möglich wäre – versuchen, über Eingriffe ins Genom die Intelligenz und Begabung ihrer Kinder zu steigern.

Doch das wird so bald nicht geschehen. Denn allein in Bezug auf die Intelligenz eines Menschen haben Genforscher bisher 500 000 Buchstaben im Genom gefunden, von denen jeder einzelne offenbar einen winzigen Beitrag zum IQ leistet – und mithin ein klein wenig für die unterschiedliche Ausprägung des Verstands verantwortlich ist. Zusammen erklären diese Variationen rund die Hälfte der beobachteten Intelligenzunterschiede.

Es gibt kein Körpergrößen-Gen

Anders gesagt: Wollten Ärzte einem Embryo das bestmögliche intellektuelle Potenzial mitgeben, müssten sie sein Erbgut an bis zu 500 000 Stellen manipuliemanipulieren – und hätten ihr Ziel trotzdem nur halb erreicht. Ähnlich sieht es bei vielen anderen Eigenschaften aus. Zum Beispiel erklären Gene wahrscheinlich zu gut 80 Prozent, warum manche Teenager hoch aufschießen, andere eher zierlich bleiben.

Aber es gibt kein „Körpergrößen-Gen“, das man hochschrauben oder heruntersetzen könnte. Vielmehr haben Forscher bisher fast 300 000 DNS-Stellen identifiziert, die den Körperwuchs beeinflussen. Und es steht bereits fest, dass viele weitere noch fehlen.

Henning Beck im Video: Ist Intelligenz angeboren?