Wenn Sie diesen Artikel lesen, quälen Sie sich vermutlich nicht Buchstabe für Buchstabe hindurch. Vielmehr ergibt jedes Wort ein Ganzes, ein klares Bild – und damit einen Sinn, der sich leicht erfassen lässt.

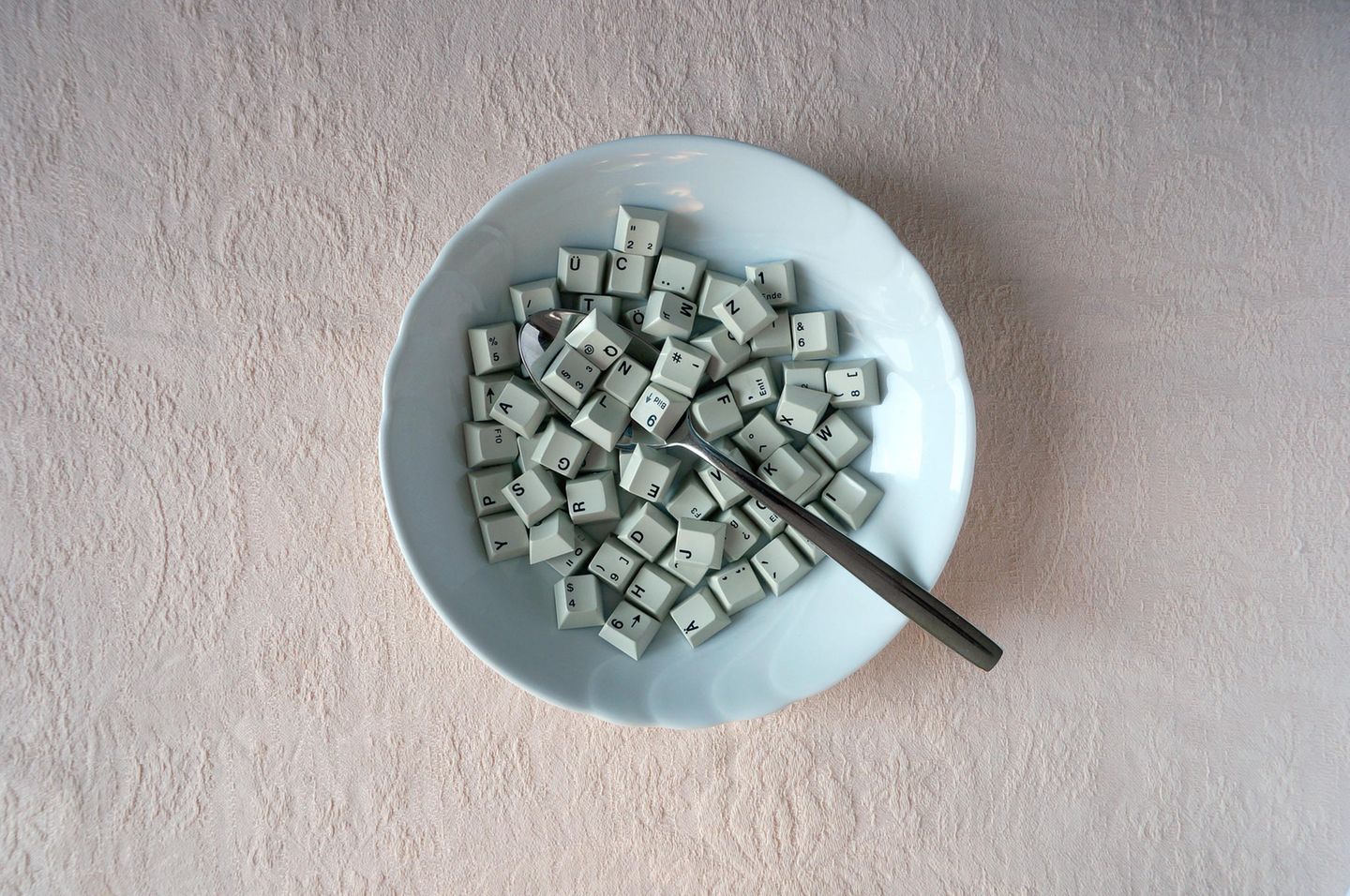

Ganz anders nehmen Menschen mit Lese-Rechtschreib-Störung Texte wahr. Da springen Buchstaben, tun sich Risse im Text auf, zerfallen Wörter und fügen sich neu zusammen. Die Erfahrungen sind so vielfältig wie die Menschen, die sie machen. Doch eins ist ihnen gemeinsam: Sie erschweren den Alltag und ganz besonders die Schulzeit, sind oft Quelle von Frust, Scham und Demütigungen. Dabei ist eine Legasthenie keinesfalls ein Zeichen mangelnder Intelligenz. Schätzungen zufolge betrifft sie drei bis sieben Prozent der Bevölkerung. Im Durchschnitt sitzt in jeder Schulklasse mindestens ein Kind mit Lese-Rechtschreib-Störung.

Inwiefern ihr Gehirn anders tickt, dazu gibt es zahlreiche Hypothesen. Eine Vermutung ist, dass sich die Betroffenen schwer damit tun, Lautstrukturen in der gesprochenen Sprache zu hören und sie mit ihrem geschriebenen Pendant zu verknüpfen. Eine andere These besagt, dass die visuelle Wahrnehmung gestört ist: Worte erscheinen nur als Folge von Buchstaben, nicht als Gesamtbild. "Es gibt nicht nur eine einzige, monolithische Erklärung für Legasthenie", schreibt ein Forschungsteam um Sourena Soheili-Nezhad in einer aktuellen Veröffentlichung im Fachjournal "Scientific Advances". Wahrscheinlicher sei, "dass die zugrunde liegenden Mechanismen heterogen und multifaktoriell sind."

Widersprüchliche Studien

Völlig im Dunkeln tappen Forschende nicht. Zwillingsstudien haben gezeigt, dass Legasthenie eine starke erbliche Komponente hat. Hirnscans offenbarten Besonderheiten in Struktur und Signalverarbeitung. Allerdings unterscheiden sie sich je nach Methode der Bildgebung – und je nach getesteter Vermutung. Ein Grund dafür: Mit wenigen Duzend bis wenigen Hundert Teilnehmenden haben die Untersuchungen eine geringe statistische Aussagekraft. In Folgestudien lösen sich beobachtete Effekte häufig in Luft auf. "Es ist klar, dass eine hypothesenfreie hirnweite Kartierung in viel größeren Stichproben erforderlich ist, um die an der Legasthenie beteiligten Gehirnregionen und -netze besser zu verstehen", schreiben Soheili-Nezhad und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik im niederländischen Nimwegen.

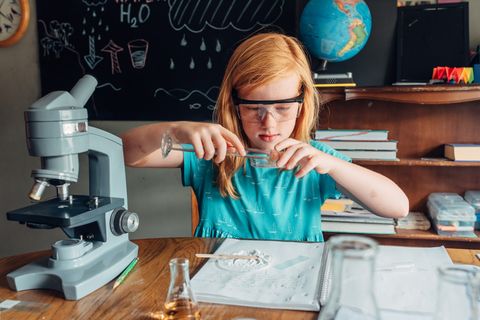

Genau diese Aufgabe nahm das Team in Angriff. Als Grundlage dienten ihnen Hirnscans und genetische Daten, zusammengetragen in der UK Biobank und vom Genanalyse-Anbieter 23andMe. Unter den Teilnehmenden waren mehr als 35.000 Erwachsene, bei denen nach eigenen Angaben eine Legasthenie diagnostiziert worden war. Die Forschenden suchten nach Mustern in Genen und Hirnstrukturen, die häufiger unter Menschen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche auftreten. Dazu werteten sie den verfügbaren Datenberg rechnerisch aus.

Über Ursache und Wirkung sagen die Zahlen allein nichts aus. Doch die Forschenden entdeckten einige interessante, wenngleich sehr subtile Zusammenhänge. Sie identifizierten mehrere Gruppen genetischer Varianten, die unterschiedliche Netzwerke im Hirn beeinflussen und bei Menschen mit Legasthenie etwas häufiger auftreten. Auch einige Hirnstrukturen fielen auf. Etwa die Capsula Interna, deren Fasern die Großhirnrinde mit tieferen Hirnregionen verknüpfen. War ihr Volumen verringert, ging das mit einer genetischen Veranlagung für Legasthenie, ADHS und verminderten sprachlichen Fähigkeiten einher. Ein kleineres Bewegungszentrum hingegen korrelierte allein mit einem erhöhten erblichen Risiko für Legasthenie.

Die Forschenden hoffen, mit ihrer Studie weitere Untersuchungen anzustoßen, die nicht nur statistische, sondern auch ursächliche Zusammenhänge beleuchten – und idealerweise kindliche Gehirne unter die Lupe nehmen. Ihre Ergebnisse sehen sie als Bestätigung dafür, dass Lese-Rechtschreib-Störungen nicht nur eine, sondern viele verschiedene Ursachen haben.

Eltern, die bei ihren Kindern Anzeichen für eine Lese-Rechtschreib-Störung sehen, finden erste Informationen beispielsweise beim Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie e.V. Die Diagnose stellen Psychiaterinnen und Psychotherapeuten, die auf Kinder und Jugendliche spezialisiert sind.