Die Chemie des Lebens folgt keinem einfachen Rezept. Passende Moleküle – meist mit einem Gerüst aus Kohlenstoff – müssen in ausreichender Konzentration entstehen und zusammenfinden. Dann formen die kleinen Bausteine große Strukturen: Aminosäuren verbinden sich zu Proteinen, Nukleotide zu Erbsubstanz, einfache Zucker zu komplexen Zuckern wie Stärke oder Zellulose. Solche zusammengestöpselten Stoffe sind die Grundlage allen Lebens.

Entstehen können sie und ihre Bausteine nur unter passenden Bedingungen. Eine wässrige Umgebung ist ein Muss, ebenso eine Energiequelle, die chemische Reaktionen befeuert. Viele Forschende vermuten daher, dass das Leben an Schwarzen Rauchern entstand. Die heißen Quellen am Meeresgrund steuern nicht nur Energie bei. Im warmen Wasser sind auch lebensnotwendige Elemente wie Eisen, Mangan oder Schwefel gelöst. Poren im Gestein bieten geschützte Räume, in denen chemische Reaktionen stattfinden können. Womöglich bildeten sich in den winzigen Hohlräumen die Vorläufer der Zellen. Heiße Kandidaten für den Ursprung erster Lebensformen sind außerdem Tonsedimente sowie vulkanisch oder geothermisch aktive Gebiete an Land.

Wer die Bausteine des Lebens im Labor schaffen will, muss nachhelfen

Seit Jahrzehnten arbeiten Forschende daran, die Prozesse aus den Anfangstagen des Lebens im Labor nachzustellen. Berühmt ist das Urey-Miller-Experiment von 1953. Dabei mischten Stanley Miller und Harold C. Urey im Reagenzglas eine Uratmosphäre an, deren Gase sie mithilfe eines Lichtbogens zur Reaktion zwangen. Es entstanden zahlreiche organische Moleküle, darunter Milchsäure und Harnstoff.

Heute gelten die Bedingungen, die Stanley und Miller schufen, als unrealistisch. Doch auch Experimente nach neuestem Wissensstand haben das Rätsel um die chemischen Ursprünge unserer Existenz noch nicht gelöst. Im Labor entsteht der Setzkasten Leben spendender Moleküle nicht von selbst. Es bedarf menschlicher Unterstützung.

Problem Nummer eins: Auf der jungen Erde tummelte sich ein wilder Mix aus Molekülen, viele davon sehr selten. Ausgangsstoffe im Labor sind hingegen oft rein und hochkonzentriert, damit der Versuch überhaupt funktioniert. Problem Nummer zwei: Die chemischen Reaktionen, die aus Vorläufersubstanzen Bausteine des Lebens machen, erzeugen allerlei unerwünschte Nebenprodukte. Forschende müssen weitere Reagenzien hinzugeben oder Zwischenprodukte aufreinigen, damit die erhofften Substanzen in nennenswerter Menge entstehen. "Oft ist eine genau definierte Abfolge von Arbeitsschritten erforderlich", schreibt ein Team der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München nun in der renommierten Fachzeitschrift "Nature". Dass auf der jungen Erde versierte Chemikerinnen und Chemiker nachhalfen, ist jedoch auszuschließen.

Zwar gibt es einige natürliche Vorgänge, die vor Jahrmilliarden vorteilhafte Reaktionen hätten befördern können. "Diese Mechanismen funktionieren jedoch nur für bestimmte präbiotische Verbindungen und erfordern möglicherweise Umgebungsbedingungen, die sich gegenseitig ausschließen", schreibt das Team um Thomas Matreux und Christof B. Mast. Anders gesagt: Die Zutaten des Lebens müssen in separaten Töpfen angerührt, eingekocht und schließlich gemeinsam serviert werden. Doch wie kann das auf natürlichem Wege gelingen?

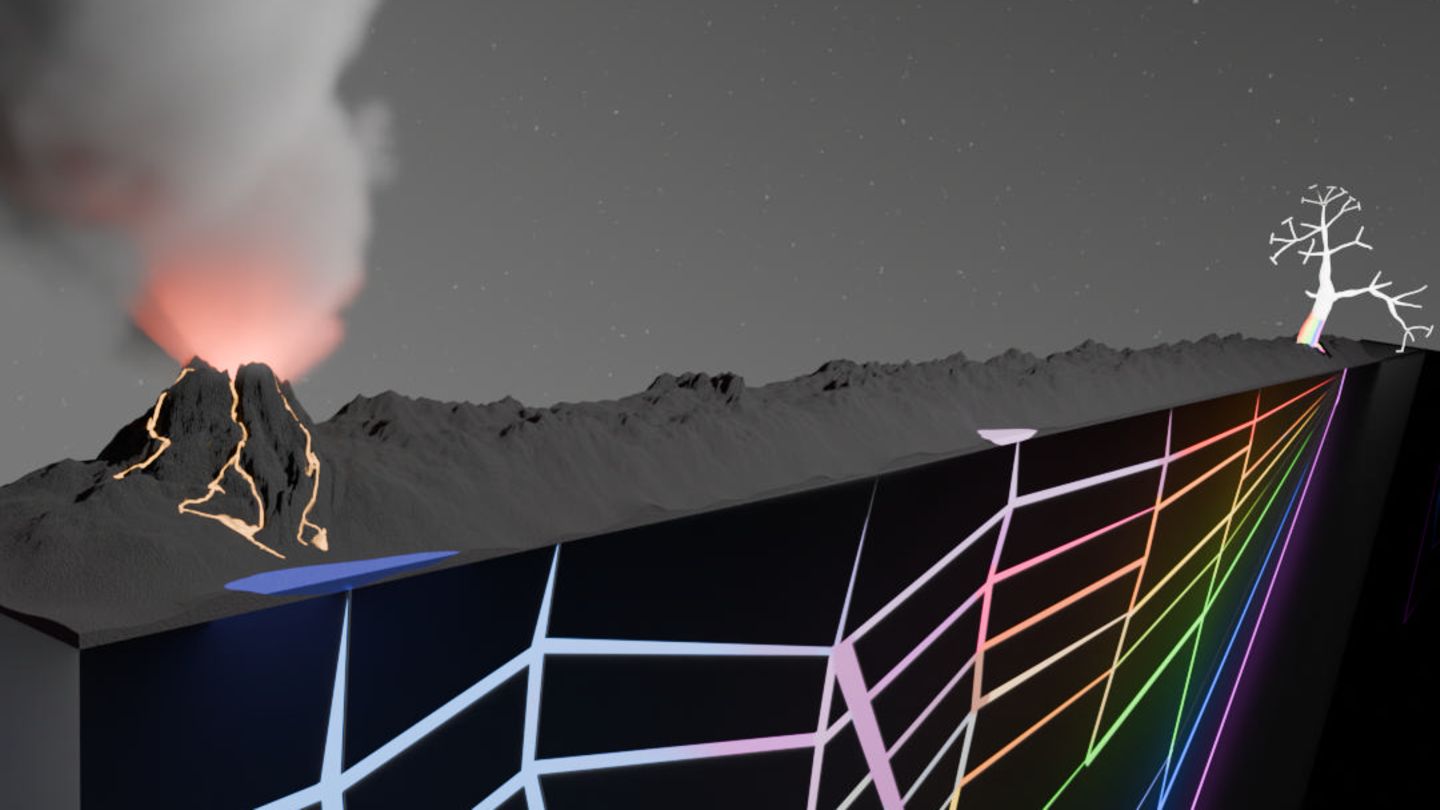

Mast und Kolleg*innen glauben, die Antwort gefunden zu haben. Sie gehen davon aus, dass feine Risse im Gestein der jungen Erde ausgedehnte Netzwerke bildeten. Hitze aus dem Erdinnern und lokale Temperaturunterschiede ließen Wasser hindurchströmen. Auf dem Weg durch das Felslabyrinth trennten sich die Chemikalien des ursprünglichen Gemischs voneinander und sammelten sich aufgrund ihrer unterschiedlichen chemischen Eigenschaften in unterschiedlichen Bereichen. In Simulationen und Laborexperimenten bewährte sich die Theorie der Münchner für mehr als 50 Vorläufersubstanzen. Manche Aminosäuren reicherten sich auf ihrer Reise durch die Risse um das Tausendfache an, selbst bei einem Temperaturgefälle von nur wenigen Grad.

Sammelten sich in Urtümpeln konzentrierte Chemikalien?

Die Münchner ließen außerdem eine exemplarische Reaktion ablaufen: die Verknüpfung zweier Aminosäuren, ein erster Schritt auf dem Weg zum Protein. Die Chemikalie, die diesen Vorgang anstößt, kam auf der jungen Erde vermutlich nur in extrem geringen Konzentrationen vor. In den künstlichen, haarfeinen Kanälen reicherte sie sich jedoch so stark an, dass die gewünschte Reaktion stattfand.

Das Forschungsteam vermutet, dass Netzwerke aus Rissen und Spalten allgegenwärtig sind, etwa in der Umgebung von Vulkanen und heißen Quellen. "Sind sie mit der Oberfläche verbunden, könnten solche Systeme räumlich getrennte Teiche oder Tümpel speisen, deren Rolle bei der Entstehung des Lebens ausgiebig untersucht wurde", schreiben sie. "Letztlich könnte eine große Anzahl von aufeinanderfolgenden Reaktionsbedingungen, die für zahlreiche präbiotische Reaktionswege erforderlich sind, ohne Eingriffe von außen realisiert werden." Das Rezept des Lebens, es kocht sich ganz von selbst.