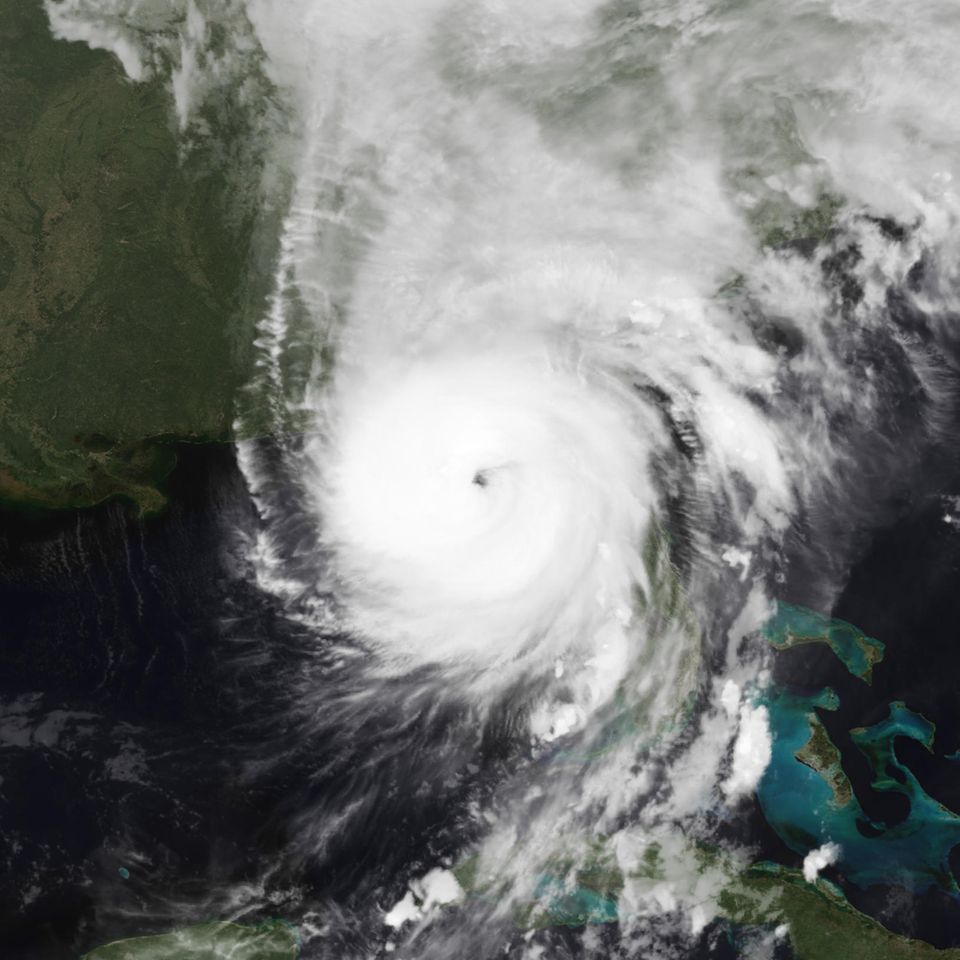

Sie sind wieder da, und das mit Macht. Geschäfte werden zugenagelt, Vorräte angelegt, Boote festgemacht, Warnungen herausgegeben. Die Hurrikans wüten wie jedes Jahr in den USA, in Kuba, Mexiko, Haiti und den anderen Ländern rund um das karibische Meer.

Vom 1. Juni bis 30. November dauert die Hurrikan-Saison offiziell: Dann kommen die Stürme so sicher, dass ihre Namen bereits vorher festgelegt werden können: In diesem Jahr heißen sie Arlene, Bret, Cindy, Don … Mit Sicherheit werden sie auch die gleichen Bilder produzieren wie in jedem Jahr: eingestürzte Mauern, zersplittertes Holz, weggewehte Autos, überschwemmte Straßen.

Gegenwehr? Ist praktisch unmöglich. Ein Hurrikan kann in seiner Lebenszeit laut der Nasa so viel Energie abgeben wie 10.000 Atombomben. Verlässliche Prognosen, wo und wie genau sich die Energie in Sturm und Blitzen entlädt, sind nach wie vor nicht möglich.

Immerhin das soll sich in Zukunft ändern. Mit Hochtechnologie versucht die US-Wetterbehörde, die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), neue Erkenntnisse über die tropischen Wirbelstürme zu sammeln. Um ihnen mit ihren Messgeräten so nah wie möglich kommen zu können, ohne dabei Menschen zu gefährden, setzt sie verstärkt auf Drohnen – zu Wasser und in der Luft.

Die Patrouille auf dem Wasser

So steht den NOAA-Forschenden in diesem Jahr erstmals ein ganzes Dutzend unbemannter Schwimmfahrzeuge, Saildrones genannt, zur Verfügung. Sieben Meter lang sind die Boote und sehen aus wie kleine Segeljollen. Doch anstelle eines Masts mit einem beweglichen Segel aus Stoff befindet sich ein aufrechtstehender fester Flügel in ihrer Mitte. Dadurch können sie mit bis zu acht Knoten Geschwindigkeit gezielt durch die Meere gesteuert werden und verfügen über eine Reichweite von fast 30.000 Kilometern. Sie wurden so konstruiert, dass sie Wellen standhalten können, die hoch sind wie siebenstöckige Gebäude. Die Energie für die Bordelektronik erzeugen sie mit Solarzellen.

Zurzeit patrouilliert die orangefarbene Flotte vor der Ostküste der USA, in der Karibik und im Golf von Mexiko und sammelt dort Daten über ozeanische Strömungen, Luft- und Wassertemperatur und Luftdruck. Jeweils 90 Tage sind die Saildrones auf dem Wasser unterwegs; zwei von ihnen werden von der NOAA als Einsatzreserve bereitgehalten. Im Fall, dass sich ein Hurrikan bildet, der sich in Reichweite befindet, können die Schwimmdrohnen so direkt in den Sturm hineingesteuert werden.

In den letzten beiden Jahren, in denen die Saildrones schon im Einsatz waren, ist das bereits mehrfach gelungen. 2022 schaffte es eine sogar, bis in das Auge des Wirbelsturms Fiona vorzudringen. Dadurch konnte die NOAA erstmals Wind- und Strömungsdaten aus dem Innersten eines Sturms messen. Mit ihrer aufgestockten Flotte hoffen die Hurrikan-Forschenden nun, mehrere Drohnen gleichzeitig in einen einzelnen Hurrikan zu steuern, um so aus unterschiedlichen Teilen – solch ein Wirbelsturm kann Hunderte Kilometer Durchmesser haben – Daten abzugreifen.

Steilflug in den Hurrikan

Gleiches soll dann auch oben in der Luft passieren. Denn auch ihren Bestand an fliegenden Drohnen hat die NOAA gerade kräftig aufgestockt. Das neuste Modell, das über der Karibik zum Einsatz kommen soll, nennt sich Black Swift SØ und hat eine Spannweite von 1,4 Metern. Mit seiner schlanken Form und den schmalen Flügeln wirkt es auf den ersten Blick fragil wie ein Spielzeug.

Doch wurde die Drohne speziell für Flüge unter extremen atmosphärischen Bedingungen konstruiert. 4,5 Kilometer hoch kann die mit zwei Propellern ausgestattete SØ fliegen. Ihr Heck ist dabei so konstruiert, dass sie in einen nahezu vertikalen Steil- und Sinkflug gehen kann. Ihre größte Stärke aber verdankt sie einem besonderen Lasersensor: Der erlaubt es ihr, besonders tief über dem Wasser zu fliegen, ohne Gefahr zu laufen, von einer Welle getroffen zu werden.

Auf ihren bis zu 1,5 Stunden währenden Missionen soll sie schon bald direkt in den Hurrikan hineingesteuert werden. Dazu lässt die NOAA zunächst ein bemanntes Propellerflugzeug, eine Lockheed P3, aufsteigen, die so nah wie möglich an den Sturm heranfliegt. Aus ihrem Bauch heraus wird die Sturmdrohne dann ausgesetzt.

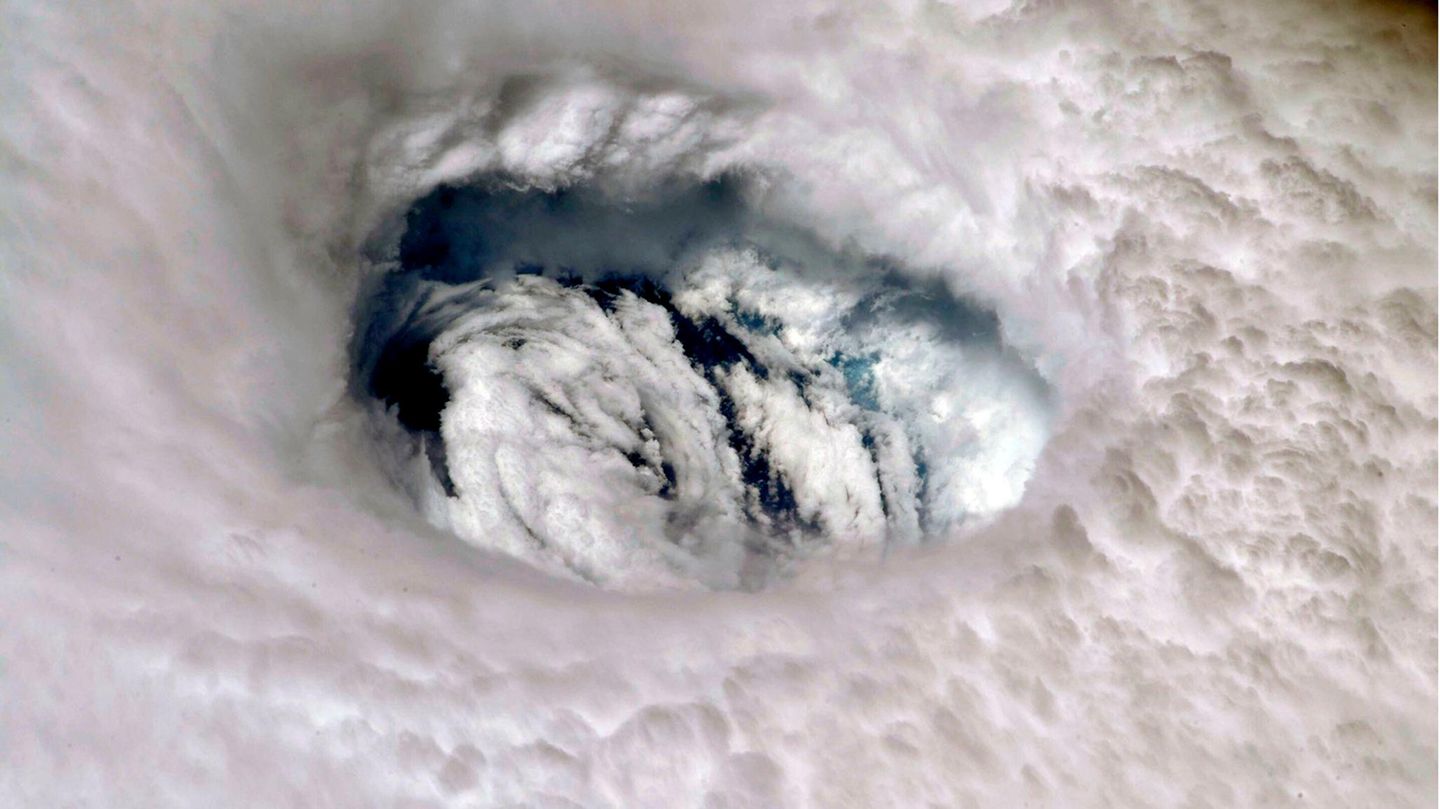

Ziel ist, die Eye Wall des Sturms zu erreichen, der Bereich, der an das windstille Auge angrenzt. Hier sind die Stürme am stärksten, hier soll die Drohne in unterschiedlichen Höhen unter anderem Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und -richtung, Taupunkt und Luftdruck messen. Außerdem hat sie einen Turbulenzen-Sensor an Bord, der innerhalb des Sturms dreidimensionale Windmuster messen kann.

Per Satellit werden die Daten an das National Hurricane Center der NOAA übertragen, wo sie helfen sollen, die kurzfristigen Vorhersagen zu verbessern: In welche Richtung bewegt sich der Sturm? Welche Kraft entwickelt er? Ist zu erwarten, dass er eine Sturmflut mit sich bringt? So kann künftig besser entschieden werden, ob Küstengebiete evakuiert werden müssen. Außerdem sollen die Daten helfen, Simulationsmodelle zu erstellen, um die Physik der Stürme grundsätzlich besser zu verstehen.

Noch ist die SØ nicht zu Einsatz gekommen. Das soll sich nach Angaben des Herstellers schon sehr bald ändern. Gelegenheiten dazu werden kommen. Mit Sicherheit.