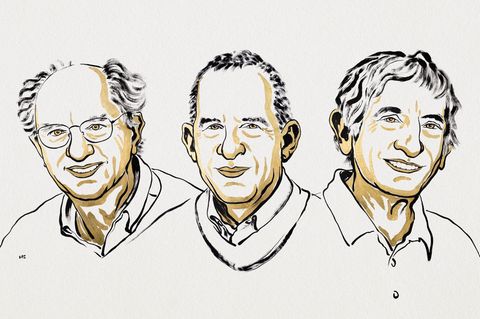

Moungi G. Bawendi schlummerte noch, als die Nachricht seiner Auszeichnung bereits im Internet die Runde machte. Die schwedische Zeitung "Dagens Nyheter" hatte schon vor der offiziellen Verkündung die Namen der designierten Chemie-Nobelpreisträger veröffentlicht: Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov. Quelle der Zeitung war eine zu früh verschickte Pressemitteilung der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Mitglieder der Akademie sprachen gegenüber schwedischen Medien von einem Versehen. Bawendi, der per Telefon zur Pressekonferenz hinzugeschaltet worden war, nahm es gelassen: "Ich habe fest geschlafen. Ich wurde erst durch den Anruf der Schwedischen Akademie geweckt."

Die drei in den USA Forschenden werden für die Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um Kristalle, die so winzig sind, dass Effekte aus der Quantenphysik ihre Eigenschaften bestimmen. Aus ein und demselben Material lassen sich Partikel mit unterschiedlichen Eigenschaften herstellen. So erstrahlen die Kristalle je nach Größe beispielsweise in unterschiedlichen Farben. Auch ihre magnetischen und elektrischen Eigenschaften, ja sogar ihr Schmelzpunkt verändern sich mit ihrem Durchmesser. Es sei, schreibt die Schwedische Akademie, als ob "das Periodensystem plötzlich eine dritte Dimension gewonnen hat". Die Auszeichnung ist in diesem Jahr mit insgesamt elf Millionen Kronen, rund 950 000 Euro, dotiert, die auf die drei Forscher aufgeteilt werden.

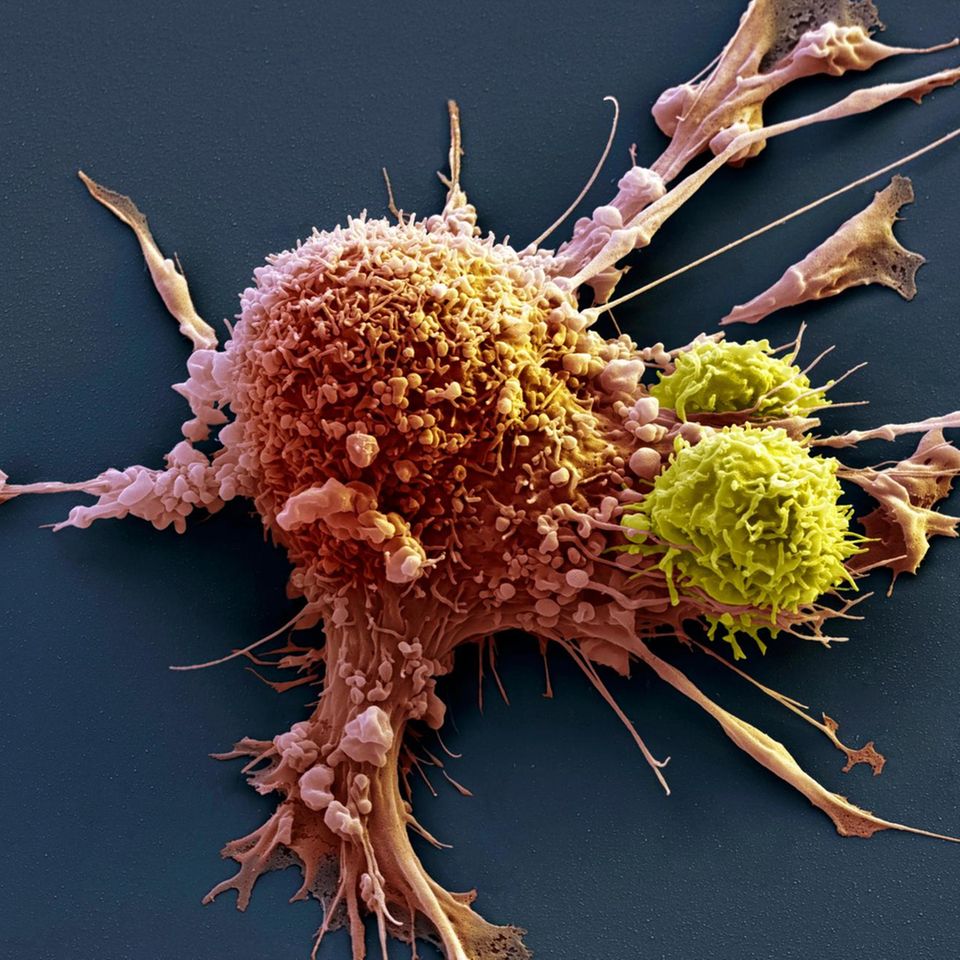

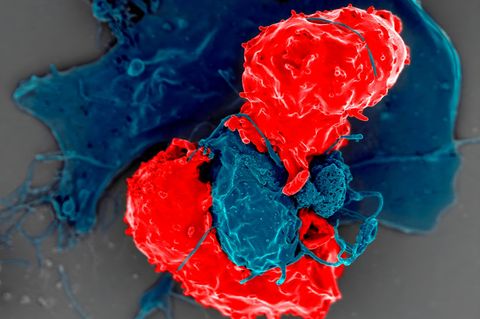

Heute kommen Quantenpunkte etwa in Bildschirmen zum Einsatz, wo sie die Farbe der Pixel steuern. In Leuchtmitteln verändern sie die Wellenlänge blauer LEDs so, dass deren Licht für das menschliche Auge angenehm ist. Sie machen in der medizinischen Bildgebung Strukturen im Körperinnern sichtbar, etwa das Gefäßnetz eines Tumors. Sie katalysieren chemische Reaktionen. In Zukunft könnten sie Lichtteilchen für die Quantenkommunikation erzeugen oder die Basis winziger Sensoren, flexibler Elektronik und flacherer Solarzellen bilden.

Bereits in den 1930er-Jahren sagte der Physiker Herbert Fröhlich voraus, dass sich Quantenpunkte nicht wie normale Partikel verhalten. Doch damals schien es unmöglich, Strukturen zu erschaffen, die ein Millionstel Mal kleiner sind als ein Stecknadelkopf. Erst in den frühen 1980er-Jahren schufen Louis Brus von der Columbia University and Alexei Ekimov, ehemals leitender Wissenschaftler bei Nanocrystals Technology Inc., unabhängig voneinander die ersten Quantenpunkte.

Der Ursprung des Zaubers: Gestauchte Elektronen

Ekimov experimentierte dabei mit farbigem Glas, in das winzige Partikel aus Kupferchlorid eingelagert waren. Er stellte fest, dass ihre Größe die Farbe des Glases bestimmte. Louis Brus arbeitete an den Bell Laboratories mit Partikeln aus Cadmiumsulfid, um Sonnenenergie einzufangen und damit chemische Reaktionen anzustoßen. Auch er bemerkte, dass sich mit steigender Größe die optischen Eigenschaften der Partikel veränderten. Doch keiner der beiden war in der Lage, bei der Herstellung den Durchmesser der Quantenpunkte genau zu kontrollieren. Das gelang erst 1993 Moungi Bawendi vom Massachussets Institute of Technology. Er entwickelte eine Methode, nahezu perfekte Kristalle in einer Lösung wachsen zu lassen, indem er deren Sättigung und Temperatur genau kontrollierte.

Quantenpunkte bestehen nicht aus exotischen Materialien. Ihre Besonderheit liegt in ihrer geringen Größe von wenigen Nanometern. Sie beeinflusst die Eigenschaften der enthaltenen Elektronen. Die negativ geladenen Kernteilchen lassen sich - wie alle Quantenteilchen - als Welle beschreiben. Je kleiner der Partikel, desto geringer der Raum, in dem sich die Welle des Elektrons ausbreiten kann. Sie wird gestaucht und gewinnt dadurch an Energie, was wiederum die Eigenschaften des Partikels verändert. Wird die gespeicherte Energie etwa in Form eines Lichtteilchens abgestrahlt, senden kleine Quantenpunkte energiereiches, kurzwelliges Licht aus, das uns blau erscheinen. Etwas größere leuchten grün oder gelb, wieder größere schließlich in langwelligem Orange oder Rot.

Genau diese Eigenschaft machen sich sogenannte QLED-Displays zunutze. Ihre Bildpunkte werden von blauen Lichtdioden angestrahlt. Die enthaltenen Quantenpunkte wandeln deren Licht je nach Größe in rotes oder grünes Licht um. So lassen sich alle Grundfarben erzeugen, aus denen das bunte Bild auf dem Display sich zusammensetzt.

Die Sieger des Vorjahres: Chemie nach dem Lego-Prinzip

Im vergangenen Jahr ging der Nobelpreis in Chemie ebenfalls an drei Forschende: Barry Sharpless, Morten Meldal und Carolyn Bertozzi. Sharpless ersann das Konzept der Click-Chemie. Dabei werden einfache organische Moleküle mit chemischen Anhängseln versehen, die es möglich machen, sie durch simple, effiziente Reaktionen zu größeren Gebilden "zusammenzustöpseln".

Das ist besonders nützlich, wenn im Reagenzglas Stoffe nach Vorbild natürlicher Substanzen entstehen sollen. Lebende Zellen sind Meister darin, komplizierte Moleküle mit einem Gerüst aus Kohlenstoffatomen zu bauen. Doch im Labor sind solche Synthesen oft kompliziert, aufwendig und liefern eine geringe Ausbeute. Die Click-Chemie schuf Abhilfe. Heute kommt sie in der Pharmaforschung zum Einsatz, um zügig eine Vielzahl von Wirkstoffkandidaten herzustellen. In der Materialforschung ermöglicht sie es unter anderem, Kunststoffe mit Zusatzfunktionen zu versehen: Mit einem Click lassen sich Substanzen anheften, die Bakterien abtöten, Strom leiten oder vor UV-Strahlung schützen.

Barry Sharpless und Morten Meldal entwickelten unabhängig voneinander eine zentrale Reaktion der Click-Chemie. Carolyn Bertozzi fand eine Möglichkeit, das Konzept in lebenden Zellen anzuwenden. Mit einer maßgeschneiderten Reaktion markierte sie Zuckermoleküle auf der Zelloberfläche, ohne die Zelle in ihrer Arbeit zu behindern. Ihre Methode findet beispielsweise in der Krebsforschung Anwendung.

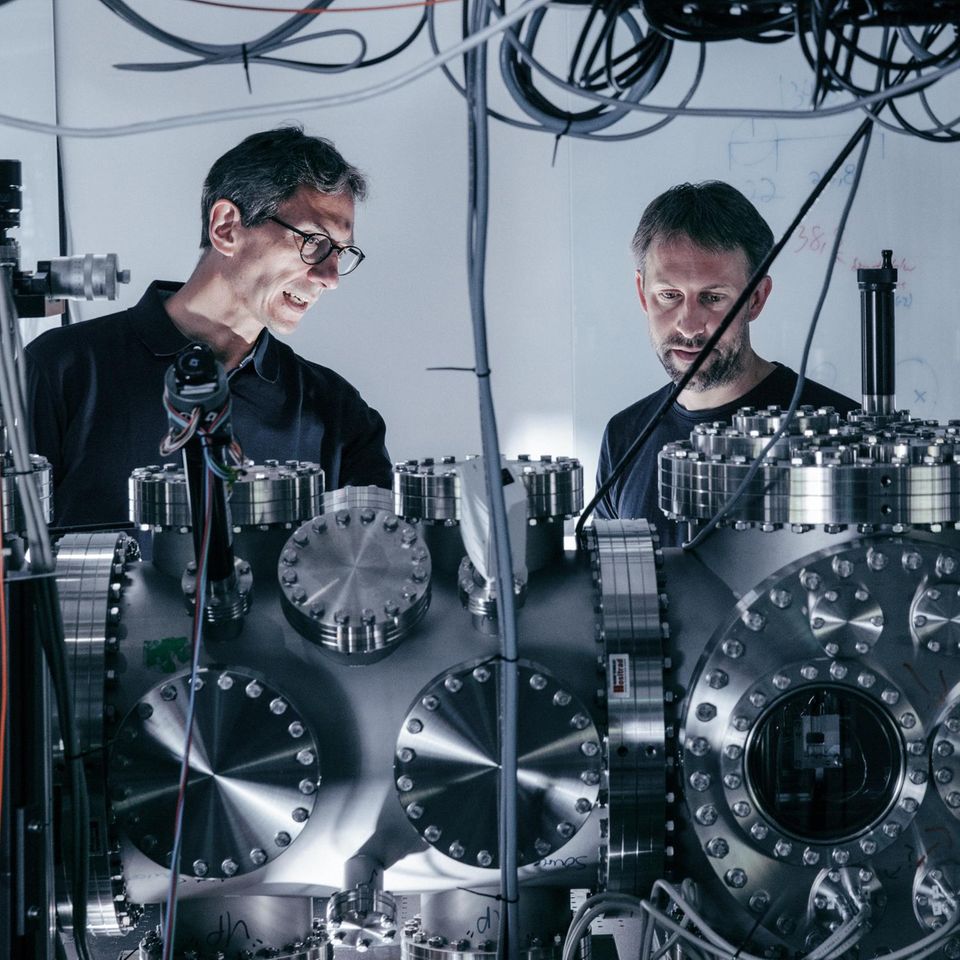

Am Montag war der Nobelpreis für Medizin der Biochemikerin Katalin Karikó und dem Immunologen Drew Weissman zugesprochen worden. Die Arbeit der beiden hatte wichtige Grundlagen zur Entwicklung sicherer und wirksamer mRNA-Impfstoffe geliefert, wie sie in der Corona-Pandemie millionenfach eingesetzt worden waren. Am Dienstag verkündete die Schwedische Akademie, dass der Nobelpreis für Physik in diesem Jahr an Ferenc Krausz, Pierre Agostini und Anne L'Huillier geht. Sie entwickelten Methoden, um extrem kurze Lichtblitze zu erzeugen, mit denen sich ultraschnelle Prozesse messen lassen.