Der Kolonialismus durchdringt alles. Er ist das erste wirklich globale Phänomen, durch ihn ist die weltweite Verknüpfung der gesamten Menschheit untereinander überhaupt erst entstanden. Er hat unzählige Gesichter, zeigt sich in extrem unterschiedlichen Formen – und entwickelt doch eine gleichsam konzentrierte Kraft: Nahezu 500 Jahre bestimmt er die Weltgeschichte so wie kein anderer Faktor zuvor.

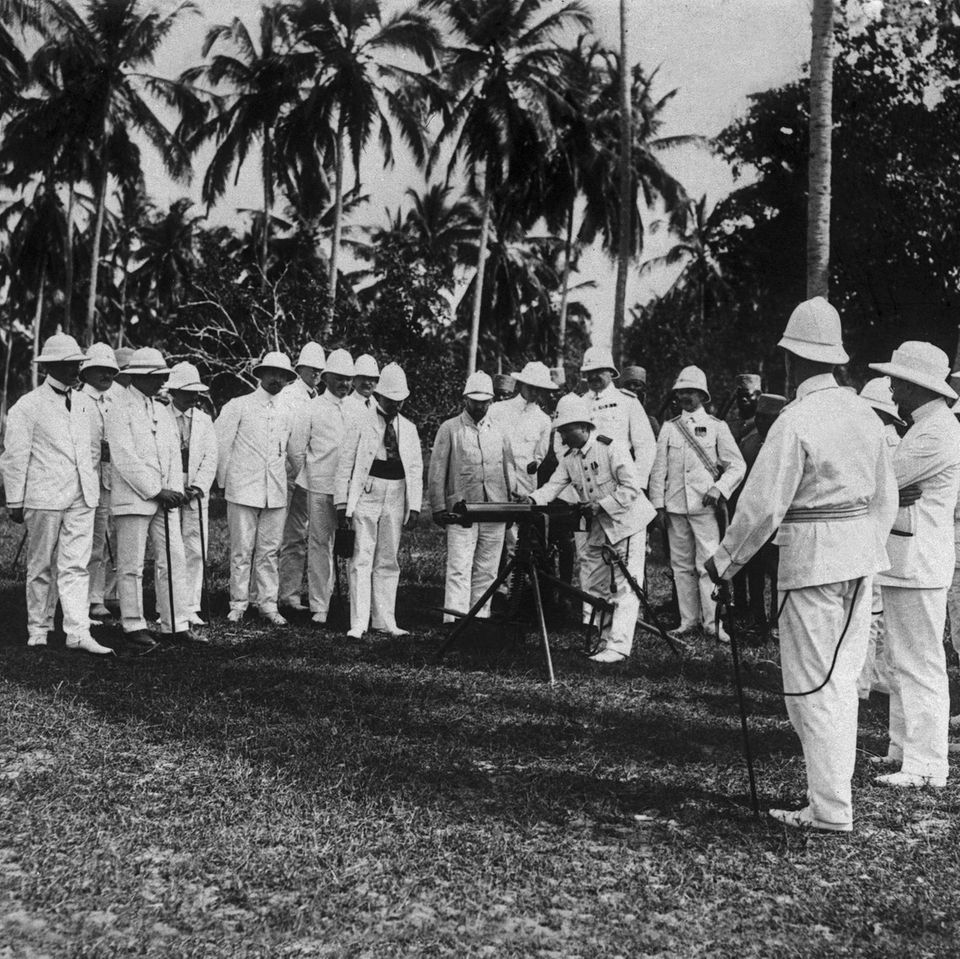

Vom 15. Jahrhundert an dringen Europäer in alle Regionen der Erde vor, um zu erkunden und zu siedeln, zu handeln und zu herrschen, um auszubeuten und zu stehlen. Und was immer die Motive sind, das Ergebnis insgesamt ist ebenso simpel wie unerhört: Die Europäer (und später US-Amerikaner und Japaner) unterwerfen sich die Welt.

Die Bilanz dieses globalen Eroberungsprojektes ist verheerend: Sie umfasst Genozid, Menschenraub und wirtschaftliche Ausplünderung in nie da gewesenen Dimensionen. So gehen neueste Forschungen davon aus, dass in dem Jahrhundert nach der Ankunft der Konquistadoren in Amerika vor allem durch eingeschleppte Krankheiten 56 Millionen Ureinwohner gestorben sind – rund 90 Prozent der indigenen Bevölkerung.

Zudem haben die Europäer bis 1866 mehr als zwölf Millionen Afrikaner als Sklaven in ihre Besitzungen jenseits des Atlantiks deportiert. Und eine Ökonomin schätzt den Gesamtwert aller von den Briten in Indien geraubten Güter – etwa durch extrem hohe Besteuerung der einheimischen Bevölkerung, die Gewinne von unrechtmäßigen Monopolen und schlicht durch Diebstahl – auf die unvorstellbare Summe von 45 Billionen US-Dollar.

Heute sind zwar nahezu alle ehemaligen Überseegebiete souveräne Staaten, doch das Erbe des Kolonialismus wirkt weiter: in den Köpfen der Menschen, in den Strukturen der neuen Staaten, in Abhängigkeiten, die nun viel subtiler sind, aber oft nicht minder prägend.

Die Folgen des Kolonialismus

Es gibt nicht allzu viele Beispiele von Ländern, die sich aus den Fesseln des Kolonialismus lösen konnten und dauerhaft erfolgreich waren. Dazu gehören die Siedlungskolonien in Nordamerika und Australien, wofür die Ureinwohner einen furchtbaren Preis zahlten.

Ein anderes Beispiel ist das einstmals von Japan kolonialisierte Südkorea, das – wenn auch spät – zum wohlhabenden, demokratischen Musterschüler unter den ehemaligen Kolonien geworden ist. Dabei war es noch 1960 bettelarm, lag sein Pro-Kopf-Einkommen sogar noch unter dem des kommunistischen Nordkorea.

Doch das Land profitierte von der glücklichen strategischen Entscheidung der Verantwortlichen, genau in jener Zeit auf Exportprodukte wie Stahl, Textilien sowie preiswerte Radios und TV-Geräte zu setzen, als die weltweit besonders stark nachgefragt wurden. Dazu kam die erhebliche Unterstützung Südkoreas durch den Westen, als wichtiger militärischer Partner unmittelbar an der Front des Kalten Krieges. Und zur Geschichte gehört ebenfalls, dass ein großer Teil des ökonomischen Aufschwungs unter einer Militärdiktatur erzielt wurde (auch wenn die inzwischen überwunden ist).

Eine weniger positive Wende haben andere postkoloniale Staaten in Asien genommen: Indien und Pakistan, beide aus dem britischen Empire hervorgegangen, brachte die Fremdherrschaft einen noch heute schwelenden, teils blutigen Dauerkonflikt zwischen beiden Staaten.

Die Philippinen, erst von Spanien, dann von den USA besetzt, kämpfen seit der Kolonialzeit mit heftiger Armut auf dem Land. Und Vietnam erlebt seit einiger Zeit wirtschaftliche Erfolge, doch der Krieg um Selbstbestimmung gegen Frankreich und die USA hat davor einen gewaltigen Blutzoll gefordert.

Auf der anderen Seite der Welt liegen Freiheitskämpfe und Unabhängigkeitsbewegungen deutlich länger zurück: Neben den USA und Haiti zählten insbesondere die europäischen Territorien in Südamerika um 1820 zu den ersten Kolonien, die sich lösten. Zum Erbe der Überseeimperien aber gehört, dass die dortigen Gesellschaften stark zergliedert sind in indigene Gruppen, Nachfahren der europäischen Siedler sowie die Abkömmlinge afrikanischer Sklaven. Politisch blieben die ehemaligen südamerikanischen Kolonien überdies extrem instabil. Im 20. Jahrhundert putschten sich in fast allen Ländern Militärregime oder Diktatoren an die Macht.

Das postkoloniale Afrika

Aber in den Augen vieler Kommentatoren scheint vor allem das postkoloniale Afrika ein gescheiterter Kontinent zu sein. Tatsächlich sind dort heute noch die zehn ärmsten Länder der Welt zu finden, sind sechs der zehn korruptesten Staaten afrikanisch.

Doch so einfach ist es nicht: Afrika ist dreimal so groß wie Europa, ein Erdteil von extremer Vielfalt. Es gibt dort über 3000 Völkergruppen, mehr als 2000 Sprachen werden gesprochen. Afrika, das sind 54 Länder mit jeweils sehr eigenständigen Landesbiografien und ebenso individuellen kolonialen Schicksalen, je nach geografischer Lage, Kolonialmacht und der Dauer der Beherrschung.

Und dennoch: Gewisse Muster von Problemen scheinen sich abzuzeichnen (die in vielem auch auf manche nichtafrikanische Länder zutreffen).

Vielen postkolonialen Ländern in Afrika fehlt bis heute die Unterstützung in der eigenen Bevölkerung. Historisch gesehen sind diese Staaten ja auch künstliche und fremde Gebilde. Sie folgen dem politischen Modell der Kolonialherren, mit einem einheitlichen Staatsgebiet und einer Zentralregierung, mit Gesetzbüchern, Justiz, Bürokratie, Militär und Landeswährung. Das war neu für die Einheimischen – zuvor waren die Gesellschaften als kleine Personenverbände organisiert oder als vormoderne Reiche um einen Herrscher, aber ohne klar umrissenes Territorium.

Daher verlief die Adaption des europäischen Modells von Beginn an schwierig. Vor allem in der ländlichen und ärmeren Bevölkerung war (und ist) die Skepsis gegenüber dem Staat groß, war er doch das Unterdrückungswerkzeug der Kolonialherren. Warum sollte man dem nun eine besondere Loyalität entgegenbringen? Es fehlte so etwas wie eine Zivilgesellschaft – jenes bürgerliche Denken und Handeln, das einen demokratischen Staat im Alltag trägt.

Dazu kam, dass die neuen Staaten von Beginn an nicht gut funktionierten. Die Kolonialherren hatten zwar eine Verwaltung hinterlassen, aber die war oft nur rudimentär, weil die Organisation der Überseegebiete immer so sparsam wie möglich sein musste, um die „Mutterländer“ nicht finanziell zu belasten. Sie fußte auf der Kollaboration mit den einheimischen Eliten, die eine der großen Stützen kolonialer Herrschaft war.

Diktatoren im Kalten Krieg

Nach dem jeweiligen Erreichen der Unabhängigkeit setzten die neuen Regierungen dieses System fort, stützten sich also weiterhin auf persönliche Netze, auf Verwandte, Freunde und loyale Unterstützer. Das war oft nötig, um den neuen Staat überhaupt führen zu können – aber der Übergang zur staatszersetzenden Korruption und Vetternwirtschaft war schon da fließend.

Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis viele der jungen Länder in politische Krisen trieben. Anfangs besaßen zwar fast alle postkolonialen Staaten Afrikas demokratische Verfassungen. Aber angesichts wirtschaftlicher Probleme und des Versagens der korrupten neuen Regierungen setzten sich binnen Kurzem vielerorts Einparteienregime durch – und schließlich Diktaturen.

Vieles geschah mit stillschweigender Duldung Moskaus und Washingtons: Beide Lager hatten wenig Probleme mit Diktatoren, denn sie galten als stabile Partner im Kalten Krieg.

Völkermord in den ehemaligen Kolonien

Darüber hinaus galt die Loyalität vieler Afrikaner vor allem der eigenen Ethnie. Und auch das hing mit der Kolonialzeit zusammen. Denn die Fremdherrscher waren geradezu besessen von den afrikanischen „Stämmen“. In einer komplizierten, ihnen unbekannten Welt vieler kleiner Gemeinschaften und Clans schienen diese Gruppierungen den Europäern Ordnung zu versprechen.

Es gab jene sprachlich und kulturell geprägten Völkerschaften häufig tatsächlich. Aber erst die Kolonialherren maßen ihnen höchste Bedeutung zu, verschärften Unterschiede zwischen ihnen, schufen oder vertieften Gegensätze – um vermeintlich klar definierte Einheiten zu schaffen, die sich leichter kontrollieren ließen. Und auch, um eine Gruppe gegen die andere auszuspielen.

Damit hatten die Kolonialherren großen Anteil daran, dass das ethnische Bewusstsein in Afrika zunahm und nicht selten in Rassismus umschlug. Als dann unterschiedliche Ethnien zusammengezwungen wurden in den neuen Nationalstaaten – deren Grenzen meist dem Zuschnitt der Kolonien folgten –, drohten innere Konflikte, die im Extrem bis zum Völkermord führten.

Etwa im 1960 unabhängig gewordenen Nigeria: Im Norden des Landes lebten die islamischen Fulbe-Hausa-Gruppen, im Süden lag das Gebiet der Yoruba sowie das Igbo-Land, dazwischen existierten mehrere teils christliche, teils islamische Ethnien. Unter einer eher schwachen Zentralregierung nahmen die Spannungen zwischen den einzelnen Gruppen schon bald zu – bis sich die Igbo für unabhängig erklärten.

Nur mit einem blutigen Krieg, der zwei Millionen Tote forderte, konnte die Regierung die Abtrünnigen 1970 wieder in den Staat zurückzwingen.

Auswirkungen des Kolonialismus in Ruanda

Groß war die Zahl der Opfer auch in Ruanda. Dort hatten die deutschen und später belgischen Kolonialherren den Gegensatz zwischen den ackerbautreibenden Hutu und den auf Viehzucht spezialisierten Tutsi durch rechtliche Regelungen und Bevorzugungen ganz bewusst verstärkt und verschärft, obwohl beide Gruppen sich kulturell und sprachlich kaum unterschieden.

Nach der Unabhängigkeit 1962 gab es immer wieder Verfolgung, Massaker und Pogrome zwischen beiden Gruppen. Da die Regierung von den Hutu dominiert war, die 85 Prozent der Bevölkerung stellten, versuchte die internationale Gemeinschaft Anfang der 1990er Jahre die Tutsi-Minderheit an der Macht zu beteiligen. Doch die Gegenreaktion war heftig: Im Jahr 1994 verübten radikale Hutu ein Massaker, etwa 800 000 Tutsi und gemäßigte Hutu wurden ermordet.

In den meisten Ländern Afrikas waren (und sind) die inneren Konflikte weniger blutig – aber selbst dort, wo bis heute traditionelle Häuptlinge friedlich die Macht in ländlichen Regionen für sich reklamieren, schwächen sie dadurch die Autorität der Zentralregierungen.

Wirtschaftliche Schwäche der kolonialen Staaten Afrikas

Das größte Problem der postkolonialen Staaten Afrikas ist allerdings ihre wirtschaftliche Schwäche. Denn Armut und Wohlstandsunterschiede sind in vielen Gegenden des Kontinents immer noch eklatant. Und auch das ist zu weiten Teilen ein Erbe der europäischen Fremdherrschaft.

Die ökonomische Ausrichtung der Kolonien war klar, und sie war einseitig: Die abhängigen Territorien lieferten Rohstoffe für den Weltmarkt und importierten ihrerseits industrielle Fertigprodukte aus dem Westen. Eine eigene Industrie, um die Bedürfnisse des Landes zu bedienen, wurde kaum errichtet.

Die wirtschaftlichen Strukturen der postkolonialen Staaten ähnelte stark jenen der Kolonialzeit – zumeist die Folge einer bewussten Entscheidung der neuen Staatenlenker. Denn die Hochphase der Unabhängigkeitserklärungen um 1960 fiel in eine Zeit des weltweiten Wirtschaftsbooms. Die Nachfrage nach Rohstoffen war groß und wuchs noch. Weiter auf die alte ökonomische Ausrichtung zu setzen erschien da vernünftig.

Auch die Ex-Kolonialmächte unterstützten dies, es war ihnen nützlich: Entwicklungsgelder flossen vor allem in die Gewinnung von Rohstoffen. Zwar gab es in einigen Ländern Ansätze zu einer Industrialisierung, doch investiert wurde vornehmlich in prestigeträchtige Großprojekte, die unwirtschaftlich produzierten und deren Technik schnell veraltete.

Doch diese Politik führte ins Desaster. Mit der Ölkrise der 1970er Jahre kam ein Niedergang der globalen Wirtschaft, und Afrikas Staaten, besonders abhängig vom Welthandel, wurden überhart getroffen. Die Nachfrage nach Rohstoffen sank, die Preise fielen.

Gleichzeitig waren Kredite günstig und schienen passende Hilfe in der Not zu sein – und so begann die afrikanische Schuldenkrise. Im Jahr 1996 wurde rechnerisch die gesamte Entwicklungshilfe für den Kontinent allein für den Schuldendienst der Länder aufgebraucht.

Seither stecken viele afrikanische Länder in einem Teufelskreis: Der schwachen Wirtschaftsleistung folgen zu wenig eigene Investitionen, zu wenig eigene Industrie und zu wenig nachhaltiges Wachstum. Viele Menschen suchen ihr Auskommen ohnehin längst jenseits offizieller Märkte: Mehr als die Hälfte der Menschen in vielen großen Städten arbeiten, ohne dass sie ihre Tätigkeit jemals anmelden – und damit auch: ohne dass sie Steuern und Sozialabgaben zahlen.

Das wiederum hat dramatische Rückwirkungen: Fehlende Steuereinnahmen lähmen die öffentliche Hand, die Länder können den Bürgern wenig bieten, die Staatsmüdigkeit bleibt.

Schwache Staaten, schwache Volkswirtschaften: Gerade mit diesem Doppelproblem blieben viele Länder Afrikas weiterhin von den früheren Kolonialmächten abhängig. So setzte Frankreich bei seinen afrikanischen Kolonien Verträge durch, die es etwa Gabun für bestimmte Rohstoffe untersagten, sich seine Handelspartner selbst zu suchen: Paris sicherte sich ein Monopol auf „rüstungsrelevante Rohstoffe“, deren Export in andere Länder „aus strategischen Gründen“ verboten wurde. Bis heute kaufen die Franzosen in ihren Ex-Kolonien begehrte Ressourcen wie etwa Uran weit unter Weltmarktpreisen ein.

China als neuer Player auf dem Markt

Inzwischen drängt ein neuer Staat auf den afrikanischen Markt: China investiert dort seit fast 20 Jahren Milliardensummen, in die Finanzindustrie, vor allem aber in das Öl- und Bergbaugeschäft. Seit 2009 hat die Volksrepublik die USA zudem als größten Handelspartner des Kontinents abgelöst.

Das asiatische Land sichert sich auf diese Weise wichtige Rohstoffe in Afrika – Öl, Mineralien, Holz –, setzt dort umgekehrt Maschinen, Elektrogeräte und andere Fertigprodukte ab. Und auch Waffen, in immer größeren Mengen.

Das chinesische Engagement folgt Mustern, die an die Kolonialzeit erinnern. Der Präsident der Zentralbank Nigerias sieht in der chinesischen Einflussnahme denn auch „eine neue Form des Imperialismus“. Und der frühere südafrikanische Präsident Thabo Mbeki erkennt darin die Gefahr „einer Wiederholung der kolonialen Verhältnisse“.

Immer wieder ist nach dem Ende der Kolonialherrschaft auch über Wiedergutmachung gesprochen worden. Experten haben versucht, den Schaden und das Leid, das die Europäer in der Welt angerichtet haben, zu beziffern; und immer wieder gab es Forderungen, konkrete Wiedergutmachungszahlungen zu leisten. Die höchste Summe, die eine Kommission als Entschädigung für die Folgen von Sklaverei und Kolonialisierung in Afrika vorgebracht hat, beläuft sich auf gewaltige 777 Billionen US-Dollar.

Die globale Frage nach dem Erbe des Kolonialismus

Und dennoch gibt es Bewegung: So erklärte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, er werde sich dafür einsetzen, dass Afrikas Kulturgüter in ihre Heimat zurückkehren.

Der massenhafte Abtransport von Kunstwerken und rituellen Gegenständen nach Europa war ein lange Zeit vernachlässigtes Kapitel des Kolonialismus. Nach Schätzungen befinden sich mehr als 90 Prozent der Kunst, die in Ländern südlich der Sahara hergestellt wurde, nicht mehr auf dem Kontinent. Frankreich allein müsste 90 000 Objekte aus kolonialem Kontext zurückgeben.

Das öffentlich diskutierte Thema ist vor allem für die Museen in den ehemaligen Kolonialmächten heikel. Museumsleiter sind nun angehalten, sich selbst und ihren Besuchern Rechenschaft abzulegen über die Herkunft ihrer Sammlungen. Sie müssen prüfen, was sich rechtmäßig in ihren Vitrinen befindet und was geraubt, unter dubiosen Umständen erworben oder erpresst worden ist.

Aber so eröffnet sich zumindest eine Chance zur Wiedergutmachung. Die Diskussion über die Rückgabe der Kunstwerke wirkt klein angesichts des Ausmaßes der europäischen Unterwerfung der Welt und ihrer Folgen. Doch der symbolische Wert der Debatte ist größer. Denn sie trifft den Kern der noch immer brennenden, globalen, alles durchdringenden Frage nach dem Erbe des Kolonialismus – und wie damit umzugehen ist.