Das Wasserloch ist nicht kleiner als ein Tümpel und nicht größer als ein Teich. Sein Ufer flach, der Boden steinig. Früher war es von mehreren großen Akazien umgeben, die von Elefanten ausdauernd gerupft, dann umgestoßen wurden und nun als Mikado aus dürren Stämmen über den Platz verteilt sind. Es ist kurz vor sechs Uhr am Morgen, und im Licht der aufgehenden Sonne gleicht die Szenerie einer Bühne, auf der die Aufführung beginnen soll und nur noch die Darsteller fehlen. Eine Gruppe von Springböcken nähert sich; es sind zarte, kleine Tiere, die leicht in Aufregung geraten und dann in hohen Sätzen über das Land springen wie Gummibälle. Kudus tasten sich vor, die Ohren vorsichtig in jede Richtung wendend. Gnus traben heran. Spießböcke mit langen, spitzen Hörnern, die sie wie Kronen zu tragen verstehen, aber auch wie Lanzen, wenn sie müssen. Eine Herde Zebras kommt neben dem Wasserloch zum Stehen, zehn, zwölf Tiere, so eng beieinander, dass ihre Zeichnung zu einem einzigen Körper verläuft, von Dutzenden Beinen getragen und einigen Köpfen überragt. Etwas abseits nimmt ein Pavian Platz und sortiert mit Hingabe die Einzelheiten seines Unterleibs. Als wollte sich das Ensemble vorstellen, verteilen sich die Tiere um die Wasserstelle, jedes bei seiner Art. Auftakt zum Schauspiel des Lebens.

Die Elefanten kommen

Das Wasserloch liegt im Etosha National Park, im Norden Namibias. Ein Reservat, 25-mal so groß wie Berlin und umgeben von einem Zaun, der von München bis Kiel reichen würde. Jeden Morgen strömen die menschlichen Besucher hinein, sich Überblick verschaffend bei laufendem Motor, Staubwolken im Schlepptau. Die Tiere haben sich an das Publikum gewöhnt. Sie lassen die Autos passieren, ohne Scheu kommen sie auch zu den Wasserlöchern in der Nähe von Hotels. Vielleicht gibt es weltweit keinen besseren Ort, um einen Tag lang ihr Zuschauer zu sein.

Mit der Selbstverständlichkeit von Wesen, die Respekt nicht einfordern müssen, um ihn zu bekommen, sind drei Elefanten zum Ufer geschritten. Die anderen Tiere weichen zurück. Einige flüchten, wie die ängstlichen Kudus, die sich in der offenen Savanne ohnehin nicht wohlfühlen, weil sie als Blatt- und Grasfresser das Versteck eines Dickichts gewohnt sind. Andere halten Abstand. Die halbstarken Zebras etwa, die auskeilen und mit den Hufen stampfen, bis sie eine Gruppe Strauße erschreckt haben, die auseinanderstiebt wie Billardkugeln. Die Elefanten spritzen sich unterdessen das von allen begehrte Wasser ins Maul. Ausgewachsen benötigen sie mehr als 140 Liter am Tag. Sie durchbrechen auch Zäune und graben Rohre aus, um ihren Durst zu stillen, weshalb die meisten Wasserpumpen des Parks mit Mauern und einem Kranz scharfer Steine umgeben sind. Aber immerhin 39 künstliche Wasserstellen für die Tiere gibt es in Etosha. Okaukuejo ist eine davon.

Nach einer knappen Stunde haben die Elefanten genug, aber sie geben das Ufer nicht frei, bevor sie nicht aus dem hellen Sand einen feinen Schlamm angerührt haben, den sie sich mit dem Rüssel unter den Bauch und auf den Rücken klatschen wie Maurer den Mörtel; das kühlt und schützt die Haut vor Parasiten. Erst als das klare Wasser in eine trübe Brühe verwandelt ist, stellen sie sich zum Trocknen in die Sonne. Wie Stars, die sich Allüren leisten.

Das Wasser führt Regie

In der Sprache der Ovambo, eines Volkes, das im Norden Namibias lebt, bedeutet "Etosha" so viel wie "großer leerer Platz". Vor mehr als 5000 Jahren gab es im Gebiet des heutigen Nationalparks einen riesigen Binnensee. Er muss sehr flach gewesen sein, denn später trocknete er aus, und eine Ebene blieb zurück, gleißend wie die Farbe der abgelagerten Salze. Seiner Lage nach gehört der Park zu den Tropen, seine Vegetation ähnelt der einer Wüste. Für Flusspferde und Krokodile ist er zu trocken. Nur während der Regenzeit, die im Januar beginnt und vier Monate währt, füllt sich die Pfanne mit Wasser. In der Trockenzeit versiegt es, und Tiere, die sich sonst aus dem Weg gehen, treffen an den letzten Orten aufeinander, an denen sie noch saufen, nicht nur trinken können. Das Wasser ist es, das die Regie über das Wildleben führt.

Am Nachmittag liegt die Hitze wie eine schwere Decke auf dem Platz. Seit nunmehr einer Stunde ist nichts geschehen, die Akteure machen Pause. Noch immer harren zwei junge Löwen im Schatten eines Dornbuschs aus, ein Spießbock hat eine Weile am Wasser herumgestanden, ein Perlhuhn ist von rechts nach links gelaufen. In der Fernsehfassung solcher Szenen sieht es oft so aus, als ginge es in der Natur ununterbrochen um Leben und Tod. Wer die Originalversion sieht, erkennt aber, dass in dieser tierischen Aufführung die meiste Zeit mit Stehen vergeht, mit Liegen, Kauen und Warten. m Abend nähern sich Giraffen. Zuerst zeigen sich nur drei, sechs, zehn. Am Ende sind es 22. Sie schreiten langsam, bleiben immer wieder stehen, ein Wald aus Hälsen. Und Köpfen, die geschlossen in Richtung jenes Strauches gewendet sind, unter dem vorhin die Löwen lagen. Auf freier Fläche wirken Giraffen sicher, sie erkennen Gefahren früh und reagieren so zeitig, dass andere Tiere sie als Warnsystem nutzen. Am Wasserloch scheint sie Lampenfieber zu packen.

Die Krux der langen Hälse

Dann beginnt eine der wohl umständlichsten Choreografien im ganzen Tierreich: Eine Giraffe, die trinken muss, stellt sich ans Ufer. Spreizt die Vorderbeine, zögernd das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagernd, bis diese so weit auseinanderstehen, dass es aussieht, als versuche das Tier einen Spagat. Danach senkt es in Zeitlupe den Hals und lehnt sich zurück, bis sein Kopf endlich ans Wasser reicht. Alle stehen sie nun nebeneinander, eine Galerie Wünschelruten, die auf Wasser gestoßen sind, als ein Schabrackenschakal auftaucht. Leichtfüßig unterquert er einen umgestürzten Baum, passiert eine Hecke. Für ein Tier, dessen Artgenossen außerhalb des Parks noch immer gejagt werden, ist sein Auftritt einigermaßen unverfroren. Der Schakal könnte keiner der Giraffen etwas anhaben, aber als er zwischen ihren Beinen hindurchläuft, brechen die nervösen Tiere das Trinken ab und springen auf.

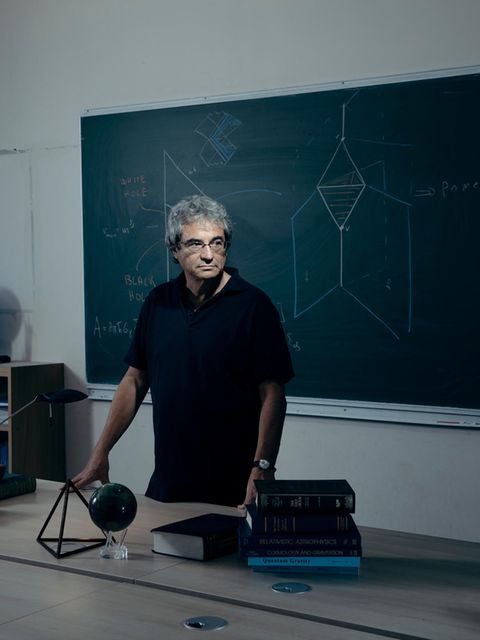

Als Friedrich von Lindequist, der damalige Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika, 1907 den Etosha-Park als eines der ersten Naturreservate proklamierte, gab es hier kaum noch wilde Tiere. Innerhalb weniger Jahre war das Gebiet leer geschossen worden, 1881 die letzte Elefantenherde verendet. Inzwischen leben wieder mehr als 2500 Elefanten im Park, und viele Großsäuger Afrikas lassen sich hier beobachten. Nach Sonnenuntergang, wenn die Tiere zum täglichen Finale eintreffen, werden einige der Bühnen an den Wasserlöchern sogar von Scheinwerfern erhellt. Innerhalb weniger Minuten treten nun ein Elefant, zwei Löwen, eine Hyäne und ein Giraffenbulle in den Lichtkegel. Jeder von ihnen versucht, Abstand zu den anderen zu halten, und bis er ihn gefunden hat, löst jede Bewegung des einen eine schnelle Reaktion unter den anderen aus. So entsteht ein Tanz, der erst endet, als Durst und Respekt einander die Waage halten. Dann drückt sich ein Schnaufen durch die Dunkelheit – der Star des Spektakels erscheint, ein Spitzmaulnashorn. Ein Paket aus Kraft, auf vier Beine gestellt.

Der wahre König der Tiere

Spitzmaulnashörner gehören zu den gefährdetsten Arten der Erde. Wahrscheinlich gibt es kaum noch mehr als 3000 von ihnen; fast ein Drittel hat im Etosha National Park sein Refugium. Zunächst flieht die Giraffe, dann verzieht sich die Hyäne, kurz darauf schleichen die Löwen davon. Einzig der Elefant verharrt, droht mit dem Rüssel, um sich das Nashorn vom Leib zu halten. Aber wie einer, der den Platz nur behauptet hat, um ihn verlassen zu können, zieht auch er sich wenig später zurück. Ein zweiter Nashornbulle nimmt seine Stelle ein. Die beiden Kolosse scharren mit den Hufen, schnaubend vor Wut, jeder auf seiner Hauptrolle bestehend. Zwei Stunden lang stehen sie einander gegenüber. Als die Sonne aufgeht, erlöschen die Scheinwerfer.