Ein fast ganz normales Leben

Drei Werbezettel für günstige Autowäschen liegen an diesem Morgen im Briefkasten, außerdem die Postwurfsendung einer Lebensversicherung, ein Prospekt für Halloween-Kostüme und zwei Briefe in grauen Umschlägen. Hassan Lamungu reißt die Umschläge auf. Er blickt hoch, als auf der anderen Straßenseite ein kleiner Junge auf seinem Dreirad über den Bordstein rattert und wie verrückt klingelt; weiter hinten verschwinden die Rücklichter des Postautos, gegenüber wedelt ein Rasensprenger Wasser über kurzes Grün. Nichts Aufregendes hat diese Straße. Die Häuser sind sich alle ähnlich, in fast jeder Auffahrt steht ein Auto, hier und da schaukelt das Netz eines Basketballkorbs im Wind.

Ein fast ganz normales Leben

Hassan Lamungu sieht auf die Schreiben in seiner Hand. Eines kommt von den Elektrizitätswerken, das andere von der Grundstücksverwaltung. Auf beiden stehen fett gedruckte Zahlen. Davor Minuszeichen. Lamungu zerknüllt die Umschläge und geht zurück ins Haus. Drinnen steht die Luft vor Hitze. An der Decke dreht sich träge ein Ventilator, der lediglich ein paar bunte Lamettagirlanden erzitten lässt. An der Wand hängen kleine Gebetsteppiche aus Polyacryl. Eine Fliege tanzt um eine nackte Glühbirne. Vor den Fenstern dicke Tücher. Sie dürfen niemals abgenommen werden, hat Hassan seiner Familie erklärt. Deshalb ist es unmöglich zu sagen, wo man sich befindet.

Tatsächlich liegen vor der Tür die Vereinigten Staaten von Amerika, 32nd Avenue, Phoenix, Arizona. Aber hier drinnen könnte es irgendwo in Afrika sein. Heiß genug ist es dafür. Nurto Lamungu und die Kinder sitzen noch beim Frühstück. Auf dem Boden liegt ein Tischtuch ausgebreitet, Bananenstücke sind darauf verteilt, ungetoastete Sandwichscheiben. Stapel von benutzten Tellern. Käsebrocken. Einmal haben die Lamungus versucht, am Tisch zu essen, so, wie man es ihnen beigebracht hat. Es war ungemütlich. Die Stuhllehnen schmerzten im Rücken, und keiner wusste, worüber er reden sollte. Seither essen sie wieder auf dem Teppich im Wohnzimmer.

Hassan kann nicht einmal seine Rechnungen lesen

Aus dem Fernsehgerät dudelt Musik. Es läuft das Videoband von einem Hochzeitsfest. Die Braut, Somali-Bantu wie Hassan und seine Familie, hat einen Amerikaner geheiratet. Auf dem Band ist zu sehen, wie er mit halb geschlossenen Augen durch die Party torkelt, als hätte er Schlafmittel genommen. "Was genau steht da?" Lamungu wedelt mit den Rechnungen vor Mohameds Gesicht. Er bemüht sich, streng zu klingen. Es ist ihm nicht recht, dass er seinen 13-jährigen Sohn um Hilfe bitten muss.

"Lass mal sehen." Mohamed leckt sich die Finger sauber und greift nach den Briefen. "Hier steht, dass du was bezahlen musst. Eine Menge Geld." Hassan Lamungu biegt auf den Freeway ein. Seine Finger trommeln auf das Lenkrad. "Geld", sagt er, "wie soll ich an so viel Geld kommen?" Die beiden Rechnungen: Insgesamt 850 Dollar soll er bezahlen. Als Gepäckwagensammler am Flughafen verdient er 8,45 Dollar pro Stunde. Er kommt auf 1500 Dollar im Monat, mit Überstunden manchmal auf knapp 2000. Allein die Tilgung für das Haus kostet 1400 Dollar im Monat.

Ein Heim auf Abruf

Wir haben es uns aufschwatzen lassen, denkt Hassan manchmal, richtig aufschwatzen lassen. Ein Mann, der sich Chris nannte, hatte eines Tages angerufen: "Aber Herr Lamungu! Ein Mann mit Familie, der muss doch ein eigenes Haus besitzen!" Nach allem, was sie durchgemacht hatten, war Hassan der Gedanke an ein eigenes Zuhause warm und freundlich erschienen. Er hatte den Vertrag unterschrieben und ein gutes Gefühl dabei. Das änderte sich bald. Der Preis für das Haus - vier Zimmer, Küche, zwei Bäder - betrug 138 000 Dollar. Der Kreditvertrag aber läuft über 30 Jahre, bei 8,3 Prozent Zinsen. Am Schluss werden dieser Chris und seine Firma fast 400 000 Dollar an Hassan Lamungu verdient haben.

Früher war Geld kein Thema. Die Lamungus besaßen keines. Noch vier Jahre vor dem Kauf hätte Hassan von einem Haus nicht einmal zu träumen gewagt. Da war er schon froh, wenn die Plastikplane am Gestänge seiner Hütte über Nacht hielt. Die Familie lebte bis 2003 in Kakuma, einem riesigen Flüchtlingslager im Nordosten Kenias. Hassan fuhr dort als Fahrradkurier für ein paar Cent am Tag Lasten aus. Manchmal gab es ausreichend zu essen, oft genug nicht. Der Bürgerkrieg hatte die Lamungus 1991 aus Somalia vertrieben, wo Menschen vom Volk der Somali-Bantu die unterste Kaste waren und umgebracht wurden, wenn Bewaffnete Land für sich wollten oder Gemüse oder eine Frau. Die Somali-Bantu waren Sklaven, lange nach offizieller Abschaffung der Sklaverei. Ein Somali-Bantu durfte nichts lernen, aber Hassan brachte sich Lesen und Schreiben mühsam selbst bei; Nurto, seine Frau, kann es bis heute nicht. Hassan stammelte seinen Kindern die Buchstaben vor und hoffte, sie würden einmal mehr wissen als er.

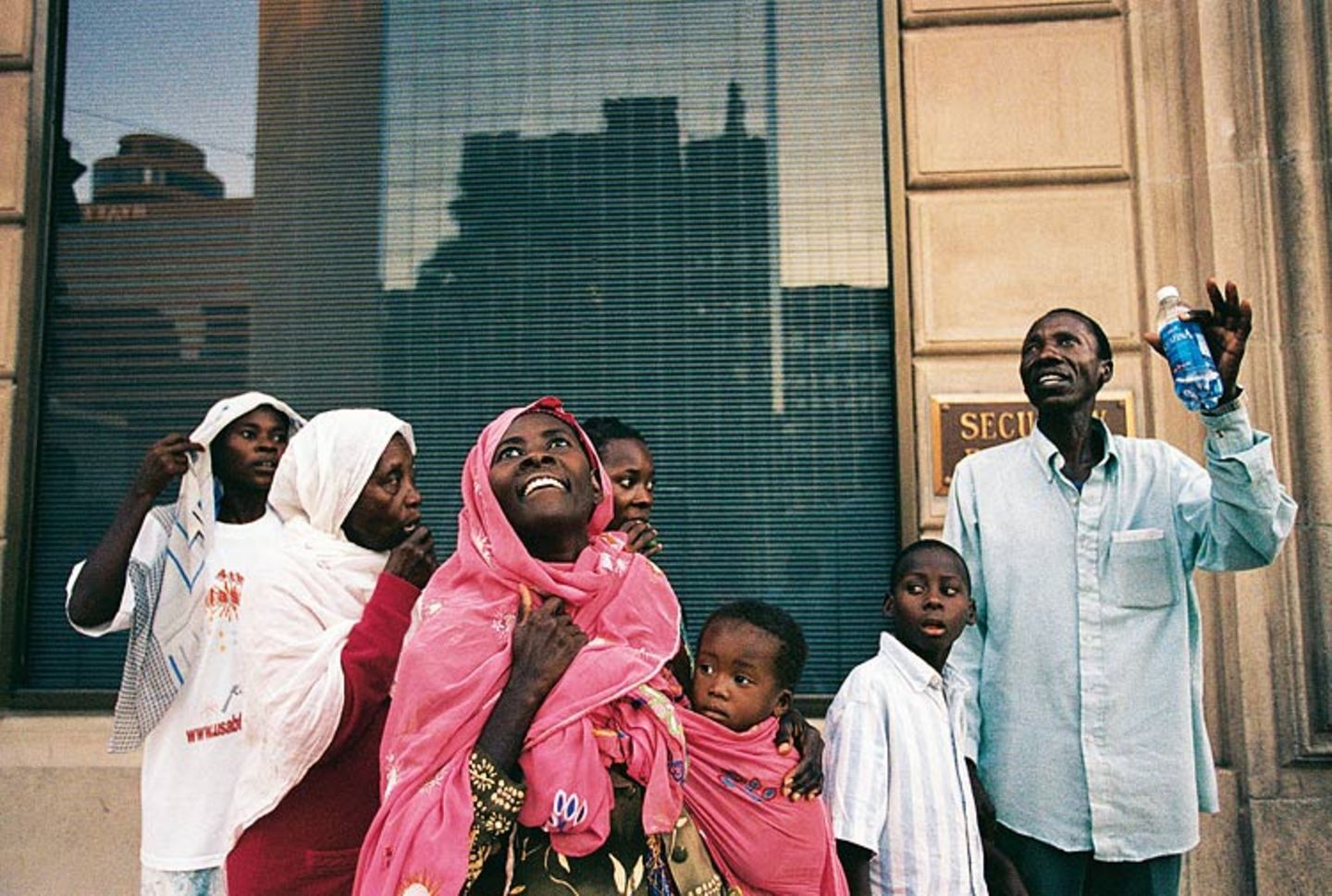

Und dann, als sich über 12 000 Somali- Bantu in Kakuma gesammelt hatten und die anderen Somalis sie auch dort wieder zu quälen begannen, glaubte Hassan Lamungu, es wäre sein Schicksal, als Sklave zu enden. Immer wieder hatte er zu Allah gebetet, dass ein Wunder geschehen möge. Und das Wunder geschah. Eines Tages kamen Mitarbeiter der UNHCR, der Flüchtlingsorganisation der UNO, nach Kakuma und sagten: Alle Somali- Bantu werden in die USA umgesiedelt, um dort ein Leben in Frieden und Freiheit zu führen. Hassan erinnert sich, wie neidisch die anderen Somalis waren; sie hatten mit Mord gedroht und wollten Identitäten tauschen, aber die Abgesandten der Flüchtlingsorganisation hatten vorsorglich Fotos von allen Umsiedlern gemacht.

Was man über die USA wissen muss

Die Helfer lieferten Kühlschränke und Toiletten, Duschen und Telefone in das Flüchtlingslager. Sie brachten Hassan Lamungu und den anderen ineinem Schnellkurs bei, was man über das Leben in den USA wissen muss. Was Strom ist und wie ein Lichtschalter funktioniert. Wie man eine Toilette benutzt und wie eine Zahnbürste. Abends saß die Familie gemeinsam in der Hütte und übte englische Konversation. "Hello, what is your name?", fragte Hassan, und irgendwer, zum Beispiel Mohamed, antwortete dann: "My name is Mohamed, nice to meet you." Hassan Lamungu kommt es vor, als wäre das alles ewig her. Manchmal hat er das Gefühl, sein Leben spiele sich im Zeitraffer ab. Und er stehe daneben und schaue zu. Die Kinder reden jetzt nur noch Englisch miteinander. Das meiste versteht er nicht.

Die älteste Tochter setzt sich ab

Der Flughafen "Sky Harbor International" sieht von ferne aus wie ein riesiger Sandhaufen, den jemand in der Wüste von Arizona zusammengeschoben hat. Nur die Lüftungsschlitze des Parkhauses reißen Löcher in das Gebilde, die Menschen darin erscheinen winzig wie Ameisen. Auf Ebene 5 poltert Hassan Lamungu mit einer langen Reihe von Gepäckwagen um die Ecke. Auf seiner Stirn haben sich dünne Schweißfäden gebildet, er wischt sie mit dem Arm ab. Die Arbeit ist eintönig. Er macht sie jetzt seit mehr als drei Jahren. Vor ein paar Wochen hat er eine Bewerbung ausgefüllt für einen Job als Fahrer der Transferbusse, aber er hat seither nichts mehr davon gehört. Dort zahlen sie zehn Dollar die Stunde, das wäre etwas.

Die älteste Tochter setzt sich ab

Wenn er den Kopf Richtung Osten dreht, kann Hassan die Greyhound Station sehen. Dort wird morgen Halima ankommen, seine älteste Tochter. Sie ist vor drei Monaten nach Salt Lake City gezogen. Ohne seine Einwilligung. Sie ist gerade mal 20 Jahre alt und benimmt sich, als wäre sie schon verheiratet. Eines Morgens war sie einfach fort. Zwölf Stunden später klingelte das Telefon. "Hallo, Baba. Ich bin es. Es geht mir gut, macht euch keine Sorgen."

"Wo bist du? Bist du bei ihm?"

"Ich bin in Salt Lake City. Hashim und ich wollen heiraten."

"Du kommst sofort nach Hause!"

"Nein."

Nein. Er hatte das Telefon in die Ecke geworfen. Jeder bekam in den nächsten Tagen Ärger, der den Namen Halima in den Mund nahm. Früher hätte sie nicht zu widersprechen gewagt. Jetzt war sie bei diesem Jungen, der tat, als wüsste er, wie ein Mann eine Frau führt. 18 Jahre alt - ein Kind!

Halima und Hashim hatten sich im Flüchtlingslager in Kenia kennengelernt. Nachdem auch Hashims Familie in die USA umgesiedelt worden war, nahmen die beiden wieder Kontakt miteinander auf. Jetzt lebt Halima mit der ganzen Sippe unter einem Dach, in einer Stadt, die Hassan nur von der Landkarte kennt. Er hat nie viel von diesen Leuten gehalten. Halimas Mutter Nurto ist überzeugt, dass sie ihre Tochter verhext haben. "Sie verzaubern sie, damit sie ihn mehr liebt, als sie es wirklich tut", sagt sie manchmal und weint. Hassan ist geneigt, ihr zu glauben. Vorgestern aber hat Halima angerufen. "Ich würde gern nach Hause kommen." Ihre Stimme klang flehend. Hassan hat "gut" gesagt und dann den Hörer an Nurto weitergegeben.

Die Familie ist alles. Der Zusammenhalt hat ihnen in Somalia, auf der Flucht und sogar im Lager Kakuma immer wieder das Leben gerettet. "Ein Stock zerbricht leicht, aber wenn man viele Stöcke übereinanderlegt, kann niemand sie brechen", hat Hassan den Kindern immer wieder gesagt. In Afrika war es normal, dass alle auf das hörten, was er anordnete. Der Vater ist das Oberhaupt der Familie. So sollte es sein.

Lachen sie über ihn?

Wie stolz Hassan Lamungu nach der Geburt von Eydurus war! Der erste Sohn, der in der neuen Heimat geboren wurde, ein echter Amerikaner! Jetzt ist Eydurus drei Jahre alt und spricht mehr Englisch als Somali. Morgens, wenn seine Kinder zur Schule aufbrechen und sich von rechts und links Nachbarskinder anschließen, bis alle im Pulk über die Straße gehen, spürt Hassan eine merkwürdige Furcht. Worüber reden sie? Lachen sie über ihn, weil er neulich nicht wusste, was ein Gameboy ist? In der Parkgarage des Flughafens von Phoenix mischt sich der schwere Gestank von Benzin mit der heißen Luft, die ein schlapper Wind durch die Maueröffnungen drückt. Hassan Lamungu steigt in den Wagen und lenkt ihn Richtung Osten auf den Freeway. An der 31st Avenue fährt er ab und lässt den Wagen auf den Parkplatz eines großen Supermarktes rollen. Früher war Einkaufen Frauensache. Doch Nurto wagt sich nicht aus dem Haus und Halima ...

Hassan bleibt nur noch der Koran

"Hey, Pops!" Mohamed sitzt vor dem Fernsehgerät, als Hassan nach Hause kommt, und macht komische Bewegungen mit den Händen, so, wie sie es in den Musikvideos zeigen. Als sein Sohn das erste Mal gesagt hat: "Ich bin ein echter Afro-American, yo!", ist Hassan Lamungu zusammengezuckt.

Hassan bleibt nur noch der Koran

"Koranstunde", sagt er, "los, los." Sein Einfluss schwindet. Hassan spürt, wie er Tag für Tag geringer wird. Früher war er derjenige, der alles wusste. Heute ist er derjenige, der ständig fragen muss. Mohamed, was steht hier? Halima, was bedeutet das? Dabei sollte ein Vater vor allem ein Lehrer sein. Den Kindern beibringen, was für das Leben wichtig ist. Er schafft das nicht mehr, eigentlich bleibt ihm nur noch der Koran. Er streift sich einen Gürtel über die Hand, den er durch die Luft zischen lässt und auf den Boden schlägt, wenn eines der Kinder sich verlesen hat. Sie spulen den Text lustlos herunter, so schnell, als hätten sie noch eine Verabredung. Am nächsten Morgen betritt Hassan Lamungu ein hohes Backsteingebäude, Mohamed stolpert hinter seinem Vater her, er ist noch schlaftrunken. Er hat Schulferien, eigentlich hatte er ausschlafen wollen.

Sein jüngstes Zeugnis trägt den Lehrer- Kommentar: "Es ist ein Vergnügen, Mohamed in der Klasse zu haben." Am Eingang des Gebäudes steht eine trockene Yucca. Drinnen ist es kalt und dunkel. Mit seinen Hunderten von Türen erinnert das Haus an einen Gefängnistrakt. Hassan hämmert ungeduldig auf den Knopf des Fahrstuhls. In der zweiten Etage hat er ein Büro angemietet. An der Tür ein Schild mit krakeligen Buchstaben: "Somali Bantu Community". Der Verein ist gegründet worden, um neu in Arizona ankommenden Landsleuten zu helfen, beim Ausfüllen von Formularen oder beim Einkauf. Hassan war der erste Umsiedler in Phoenix - und er war der älteste. So ist es nur logisch, dass er der Vorsitzende des Vereins wurde.

Vor der Tür warten einige Männer. Sie haben Fragen zur Organisation. Und sie wollen eine Neuwahl anregen. "Warum?", fragt Hassan. "Seid ihr nicht zufrieden?" Die Männer drucksen herum. "Doch schon. Aber das macht man doch so. Nach einiger Zeit wird neu gewählt." Die meisten sind jünger als Hassan. Sie sprechen fließend Englisch, sie finden, es müsse jemand Vorsitzender werden, der sich besser auskennt als Hassan. Das Telefon klingelt. Hassan nimmt den Hörer ab. "Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Somali-Bantu?" Mohamed verdreht die Augen. "Falsch! Du musst sagen: ‚Hier ist das Somali-Bantu-Büro, mein Name ist Hassan. Wie kann ich Ihnen helfen?'" Der Junge hat nicht vorgehabt, seinen Vater bloßzustellen, der Satz ist ihm rausgerutscht. Die Männer schauen zur Seite.

Später, auf dem Parkplatz, fragt Mohamed: "Fahren wir nachher zum Busbahnhof und holen Halima ab?" Hassan sagt leise: "Wahrscheinlich." Dann bückt er sich, um sich den Schuh zu binden. Ein Tropfen fällt zu Boden. Es könnte Schweiß sein.