Na’alehu Anthony geht die Checkliste durch: Bandagen, Desinfektionsmittel, Trinkwasser, Angelhaken, Gaskartuschen, Leuchtraketen, Satellitentelefon für den Notfall. An der Wand seines Büros hängt eine Weltkarte. Sie zeigt den Teil der Erde, der fast ausschließlich aus Wasser besteht. Mitten im blauen Pazifik liegen die Hawaii-Inseln, acht große und 124 kleine. Rund 3800 Kilometer weiter im Westen sind kleine braune Sommersprossen erkennbar, die Marshall-Inseln. In vier Wochen will Na’alehu Anthony mit seiner zwölfköpfigen Besatzung dort ankommen, in einem Doppelrumpf-Kanu namens "Hokule’a", nach alten polynesischen Vorbildern gebaut.

Hochseetauglich sieht das Gefährt nicht aus: Zwei kleine lachsrote Segel, eine zehn mal vier Meter große Plattform, die beide Rümpfe miteinander verbindet. Am Ende des rechten Rumpfs ragt ein kleiner Hochsitz empor. Dort wird der Navigator die meiste Zeit während der Überfahrt sitzen, nur selten schlafen, den Himmel, die Wolken, die Vögel und die Sterne beobachten und den Kurs vorgeben. Kein Kompass, keine Uhr, kein Sextant wird ihm dabei helfen. Es gibt Segler, die behaupten, dass niemand so navigieren könne. Die Polynesian Voyaging Society, eine gemeinnützige Forschungsgesellschaft, beweist seit 1976 das Gegenteil. Ihre zwölf Doppelrumpfkanus segelten nach Tahiti, Japan und zu den Marquesas-Inseln. Alle kamen an – und wieder zurück.

Amerikanisierung in schwindelerregendem Tempo

Wenn die Passatwinde wehen, wird auch Na’alehu Anthony mit seiner Crew kommende Woche in See stechen. Dann werden Hulatänzer im Frachthafen Honolulus für das Gelingen der Reise singen und das Schiff mit Blumen schmücken. Danach wird die "Hokule’a" an chinesischen Containerfrachtern und Fischtrawlern, amerikanischen Fregatten und dem weißen Pearl-Harbour-Denkmal vorbeisegeln und ihren Weg ins freie Meer finden. Die meisten der 1,2 Millionen Einwohner Hawaiis werden vom Aufbruch der "Hokule’a" kaum Notiz nehmen. Aber für die etwa 250 000 unter ihnen, die sich zur Urbevölkerung zählen, ist die Abfahrt ein wichtiges Ereignis. Na’alehu Anthony sagt: "Dieses Schiff macht uns stolz darauf, von den alten Polynesiern abzustammen." Na’alehu spricht breitestes Amerikanisch, er betreibt eine Produktionsfirma für Dokumentarfilme und erklärt selbstbewusst: "Ich habe keine Ahnung, wie viele Nationen sich in meinem Blut mischen. Aber ich bin Hawaiianer, weil meine Eltern mich dazu erzogen haben."

Die Geschichte meinte es nicht gut mit der alteingesessenen Inselbevölkerung: 1778 hatte Captain Cook den Archipel entdeckt; danach kamen hunderttausende Siedler. Und Missionare. Sie verboten Religion und Rituale, was übrigblieb von der alten hawaiischen Kultur, ging unter im Multikulti der Zuwanderer. 1893 putschten die US-Amerikaner die letzte hawaiische Königin vom Thron und setzten Sanford Dole, einen Ananasplantagenbesitzer, als Präsident ein. Um die Jahrhundertwende beherrschten nur noch knapp 40 000 Hawaiianer die eigene Sprache. 1959 wurde Hawaii der 50. Bundesstaat der USA, danach beschleunigte sich die Amerikanisierung in schwindelerregendem Tempo. Heute fürchtet selbst die hawaiische Tourismusbehörde, dass sich die Inseln von anderen Zielen in der Welt bald kaum noch unterscheiden.

Hier können Sie sich diese Geschichte von Katja Senjor vorlesen lassen

Nur für einen Pauschalurlaub zwischen Pool und Palmenstrand ist der Pazifik-Archipel zu schade. Wo aber kann man authentische polynesische Kultur entdecken, wo unterwegs gut essen und übernachten? Drei Inseln - viele Tipps

In Honolulu auf der Hauptinsel O’ahu ist dieser Prozess weit fortgeschritten. Die 400 000-Einwohner-Stadt könnte auch irgendwo auf dem amerikanischen Kontinent liegen: vierspurige Schnellstraßen, Leuchtreklamen, Shoppingcenter. Auf den ersten Blick wirkt der Strandvorort Waikiki mit seinen Hotelhochhäusern und seinem Souvenirboulevard alles andere als attraktiv. Doch ein sanfter Passatwind streicht über die Freiluftterrassen, jetzt, am frühen Abend, reiten Surfer die langen Wellen, die sie hunderte von Metern bis zum Strand tragen. Und auf der Bühne des alten Kolonialhotels "Moana Surfrider" beginnt die Hulashow.

Hula auf Big Island

Iwalani Kalima trat früher ebenfalls auf den Bühnen Waikikis auf. Sie lebt jetzt auf Big Island, der größten Insel des Archipels, 230 Kilometer östlich von Waikiki. Zwei Vulkane sind hier aktiv, die Lava fließt fauchend und rotglühend ins Meer. Ab tausend Höhenmetern wird die Erde schwarz, die Landschaft karg, die Straße taucht in die Wolken ein, erst kurz vor dem Ort Hilo öffnet sich die weiße Nebelwand. Holzhäuser lehnen sich aneinander, Bioläden und Cafés säumen die Strandpromenade. Am Ufer der Bucht liegt der romantische Lili’uokalani-Park. Teehäuschen stehen an geschwungenen Wegen, Wasser sammelt sich in Bächen, fließt an Felsen vorbei in große Seerosenteiche. Jeden Freitag kommt Iwalani Kalima hierher, um ihre Kindertanzgruppe zu unterrichten. Sie kniet auf einer Bastmatte inmitten der Rasenfläche, vor ihr steht ein Ipu, eine Kürbistrommel. Sechs Mädchen, das jüngste vier, das älteste zwölf Jahre alt, üben Hula-Schritte. Iwalani Kalima singt mit rauer, kehliger Stimme von der letzten hawaiischen Königin. Nichts erinnert an die kitschige weiche Hawaii- Musik. Iwalani unterrichtet den echten, alten Hula. Sie korrigiert jede Handhaltung der kleinen Tänzerinnen, mahnt zu ernsten Gesichtern, zupft getrocknetes Gras von den langen Röcken. "Als ich Hula lernte, war mein Lehrer viel strenger mit mir", erinnert sie sich: "Wir durften keine Fragen stellen und während des Unterrichts nicht mal aufs Klo." Die Zeiten sind vorbei. Aber auch sie wolle den Mädchen etwas mitgeben. Der Hula-Unterricht mache sie selbstbewusster, sagt Iwalani: "Sie gehen in der modernen Welt nicht so schnell verloren."

Ende der sechziger Jahre, als die amerikanische Bürgerrechtsbewegung auch Hawaii erfasste, besann sich eine kleine Elite auf die alten Rituale, lernte Tanz, Musik, Handwerk, Medizin oder eben die Kunst der Seefahrt. Es waren nicht nur die Kanaka Maoli, wie sich die Ureinwohner selbst nennen, die sich engagierten. Auch viele Kalifornier und Japaner waren darunter. Es waren und sind Freiwillige, die neben ihren normalen Jobs ehrenamtlich forschen und das alte Hawaii aus der Subkultur wieder an die Oberfläche holen. Die Ureinwohner nennen ihre Kinder jetzt nicht mehr James und Cindy, sondern Keona und Haunani. Sie gehen auf die so genannten Immersion Highschools, die seit 1987 auf Hawaiisch unterrichten. Viele Familien aber sind bitterarm und führen ein gesellschaftliches Leben fernab exotischer Idylle, allzu oft geprägt von häuslicher Gewalt, Teenagerschwangerschaften, Kindersterblichkeit, Alkohol.

Auf der Hauptinsel O’ahu sieht man in den Vororten Honolulus schäbige, übervölkerte Häuserblocks. Je weiter man sich jedoch von den Waikiki-Hotels und den Kasernen Pearl Harbours entfernt, desto selbstbewusster erscheinen die Kanaka Maoli, desto schöner und wilder werden auch die Inseln. Etwa im Süden Big Islands. In der Nähe von Hilo beginnt die prächtigste Sackgasse der Welt. Vor 15 Jahren wurde der Pu’u-O’o-Krater des Kilauea-Vulkans wieder aktiv. Lava fließt seither von seinen Flanken zum Ozean.

Maui: Grundwerte der alten Gesellschaft

Die Küstenstraße war bis dahin eine beliebte Rundreisestrecke für Tagestouristen gewesen, jetzt blockiert erstarrte Lava die Durchfahrt. Die Straße führt durch dunkle Regenwälder und lichte Akazienalleen zu einsamen Stränden. An den Isaac Hale Beach zum Beispiel, eine kleine Bucht mit Palmen und kleinem Sandstrand. Halbstarke Teenies und gutgelaunte Rentner surfen hier gemeinsam auf den Wellen. Der 75-jährige Steven Kirkpatrick beeilt sich, ins Wasser zu kommen. Vor seiner Pensionierung war er Postbote in Texas. Er lebt in einer kleinen Baracke im Wald, braucht zum Leben nur "mein Brett und das Meer". Er gleitet in die Wellen, paddelt hinaus zum Riff, sein weißer Vollbart leuchtet zwischen den braungebrannten Teens hervor. Die Straße führt weiter an der Küste entlang. Sie wird von Lavawänden gesäumt. Die bewegte, zähe Masse ist mitten im Fluss erstarrt. Gasblasen kurz vor dem Platzen stehen wie Kuppelzelte in der Fläche. Dicke Lavazungen glänzen in der Sonne. Dann wieder führt die Straße durch dichten Regenwald. Vögel zwitschern, Wasser rauscht, Hippies und Esoteriker baden in heißen Quellen. Hinter der nächsten Kurve wieder ein einziges schwarzes Steinmeer. Ab hier versperrt die kalte Lava die Weiterfahrt. Am Strand verteilt ein Fischer großzügig seinen Fang. Die Punks, die hier mit ihren Katzen campen, packen sich eine ganze Tüte voll. "Wenn ich meinen Fang verschenke", sagt der Fischer, "habe ich beim nächsten Mal mehr in meinem Netz. Meine Vorfahren haben das immer so gemacht. Sie nannten das Pu’unaue – mit den anderen teilen." Seine Familie stammt von Maui, der Nachbarinsel Big Islands. Dort lebten noch viele Hawaiianer nach den Grundwerten der alten Gesellschaft, so der Fischer.

Mauis Vulkane geben zurzeit Ruhe, auf ihren Flanken wachsen Regenwälder, Flüsse und Wasserfälle haben tiefe Kerben in den Fels gewaschen. Tropische Vögel, die es nur hier gibt, fliegen durch einsame Täler. In einigen Dörfern leben noch Kahuna, wie die Ureinwohner ihre Alten und Weisen voller Respekt nennen. Selbst die Bürgermeister fragen die Kahuna um Rat, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Zum Beispiel in Hana, weit im Osten der Insel. Knapp 85 Kilometer windet sich die Straße von Kahului immer an der Küste entlang, in 600 Kurven, über fast 60 Brücken. Die Strecke zwingt zur Langsamkeit; Dampf hängt zwischen den Bäumen, die Gischt des Ozeans steht in Wolken auf dem nassen Asphalt, Bambus verneigt sich am Fahrbahnrand. Die Scheibenwischer kämpfen gegen die Naturgewalt an.

Nach drei Stunden öffnet sich die Steilküste zu einer Ebene, links liegt ein kleiner Hafen, rechts der Ort Hana: ein paar Häuser, ein Hotel, Kirche, Tankstelle, Coffeeshop, zwei Lebensmittelgeschäfte, die jetzt, abends um halb sieben, schon geschlossen haben. Auf dem Baseballplatz neben der Schule wird gerade das Taro-Festival gefeiert. An den Essständen gibt es Taro-Eis und Taro-Burger, Taro-Salat und Taro-Pudding. Taro, eine Maniok-ähnliche Pflanze, war früher das Hauptnahrungsmittel der Ureinwohner. Man kann Taro nicht im Supermarkt kaufen, aber jeder Hawaiianer, der sich mit der Geschichte der Inseln beschäftigt und auch nur einen Quadratmeter Grund hat, baut die Pflanze an.

40 Wörter für Regen

In den Zelten des Taro-Festivals sind kleine Ausstellungen aufgebaut. Sie alle beschäftigen sich mit der hawaiischen Kultur: Hula, Blumenketten, Lomi-Lomi-Massagen, Medizinkräuter und traditionelle Musik. Auch politische Gruppen präsentieren sich, die seit einigen Jahren die Unabhängigkeit Hawaiis von den Vereinigten Staaten fordern.

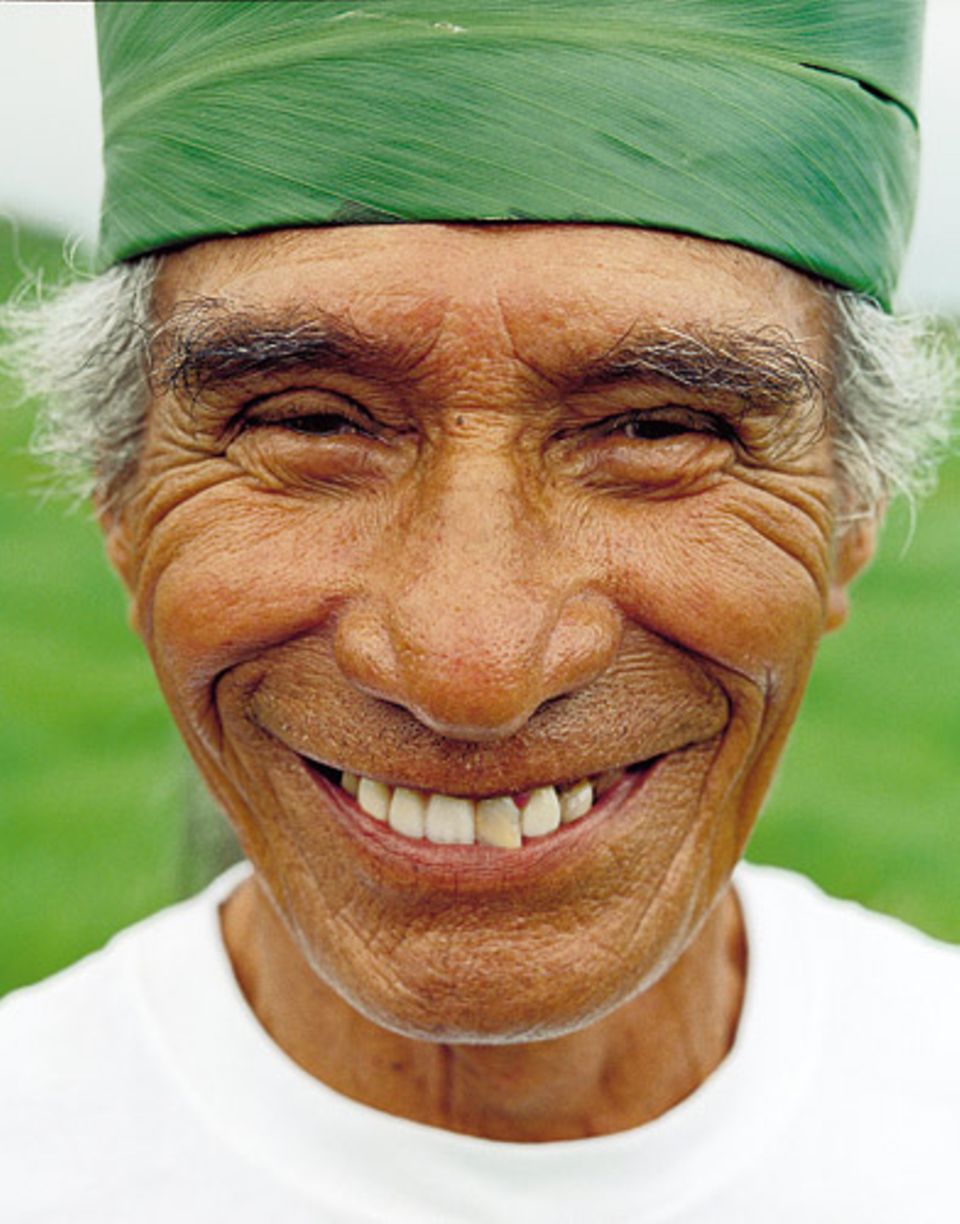

Ein Mann mit kurzen Hosen, weißen Haaren und einem Stirnband aus grünen Blättern geht über den Platz. Kinder rennen auf ihn zu, umarmen ihn, ihre Mütter drücken seine Hand, Männer küssen seine Wangen. E ddie Pu – jahrzehntelang hat er als Nationalparkranger gearbeitet. Sein Wissen um die alte Medizin, das ihm die Großeltern weitergegeben haben, verschaffte ihm Respekt und machte ihn zum Kahuna. "Ich bin nur ein einfacher Hawaiianer", sagt Eddie Pu. Aber wer in Hana bauen will, fragt Eddie Pu um Erlaubnis. Und meist sagt Eddie Pu dann Sätze wie diese: "Wenn es gut für dich ist, dass du baust, dann baue." Die Hollywoodgrößen, die rund um Hana viel Land besitzen, haben erstaunlich unscheinbare Villen errichtet. Vielleicht weil ihnen bewusst ist, wie sehr sie das kleine Hawaii mit protzigen Häusern verschandeln könnten? Vielleicht weil sie dank der einfachen Sätze Eddie Pus ein bisschen über sich nachzudenken beginnen. Kahi Yap vom kleinen Veranstalter "Hike Maui" ist am nächsten Morgen zur Stelle, obwohl in der Nacht ein Gewitter tobte, das Palmen rupfte und Felsbrocken auf die Straße spülte. Der vereinbarte Treffpunkt, ein Parkplatz am Eingang des Kipahulu Valley im Haleakala National Park, liegt 20 Kilometer südlich von Hana. Kahi gehört zu den hawaiischen Familien, die Sprache und Rituale nicht erst wieder mühsam lernen mussten. Seine gesamte Verwandtschaft, mehrere hundert Menschen, spricht Hawaiisch. Kahi Yap läuft auf der Suche nach Heilkräutern oft tagelang durch die Wälder, geht dabei auch Wege, die nur die Ureinwohner benutzen dürfen – die hawaiische Verfassung erlaubt den Kanaka Maoli seit 1978 auch Privatland zu betreten. Kahi Yap ist ein bekannter Hula-Tänzer und Musiker. Auch auf dem Doppelrumpfkanu wollte er mitfahren, aber die Polynesian Voyaging Society hatte zu viele Bewerber.

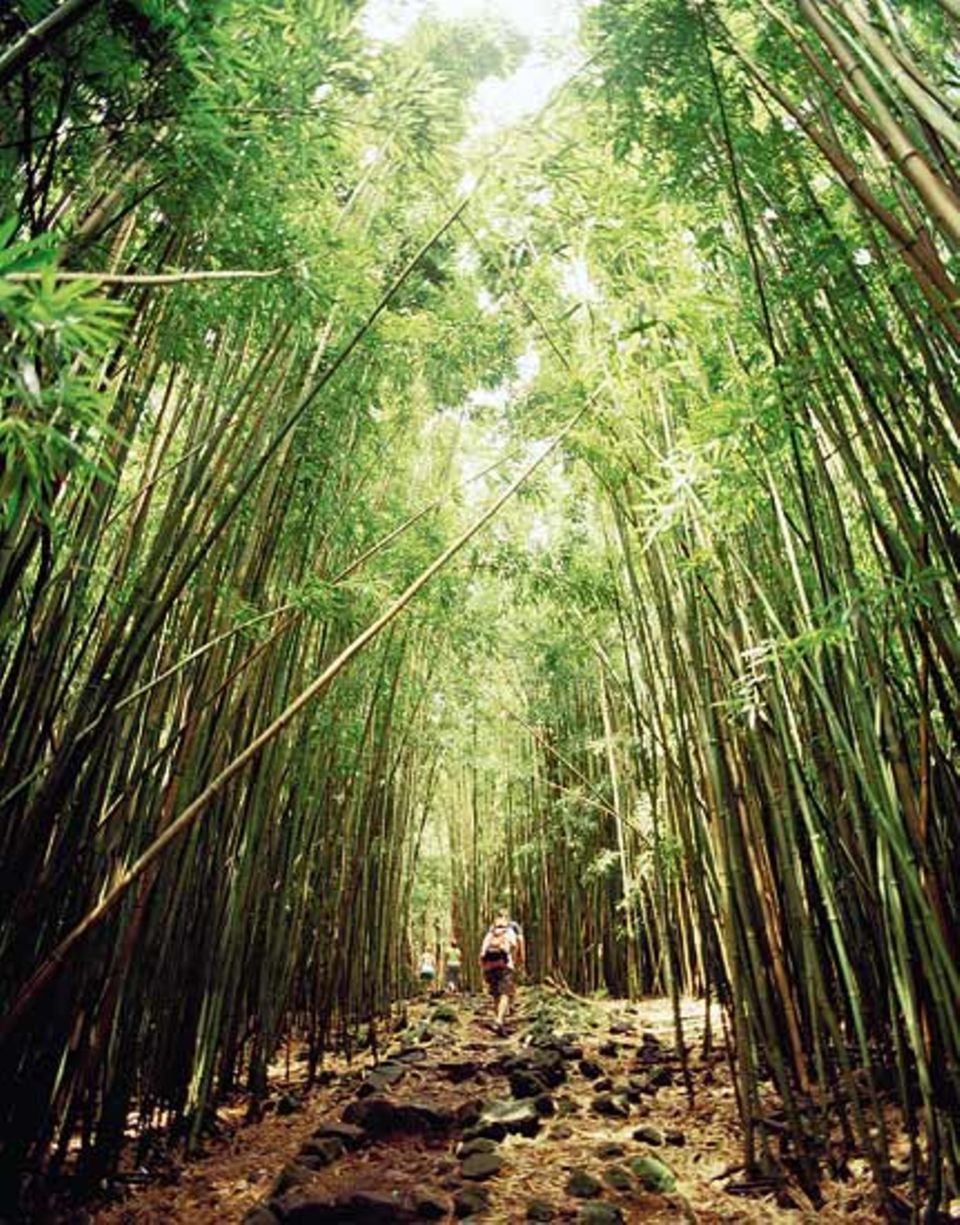

Bäche rauschen von den dichtbewachsenen Flanken des Pohakupalaha-Vulkans. In den ausgewachsenen Felspools kann man schwimmen, etwas unheimlich ist das, sie scheinen keinen Grund zu haben. Kahi klettert über Steine und Treibholz, taucht unter Wasserfällen hindurch. Der Weg führt weiter durch den dunklen Bambuswald, der Wind trommelt in den hohlen Stangen. Es fängt an zu regnen, lauwarme Tropfen fallen vom Himmel. Über 40 unterschiedliche Wörter kenne die hawaiische Sprache für Regen, sagt Kahi Yap. Ua hanai nähre die Erde. Der kalte Regen, der in den Bergen falle, sei ua ’awa, und der Regen, der den Regenbogen zaubere, heiße uakoko. Kahi schaut in den Himmel, die Wolken reißen auf. "Das Wetter wird besser", sagt er. "Die Passatwinde kommen. Sie bringen klaren Himmel und ein ruhiges Meer." Auf dieses Wetter hat die Mannschaft der "Hokule’a" seit Wochen gewartet. Na’alehu Anthony wird zwei Tage später in See stechen. Er hat eine weite Reise vor sich.