Längst könnte ich oben sein. Es geht steil bergauf auf dem Treppenweg; man muss gucken, wo man hintritt, auch wegen der Muliäpfel, die überall herumliegen. Es riecht nach wildem Salbei, Eidechsen flitzen davon. 365 Stufen muss ich hoch. Auf Alicudi werden die Distanzen in Stufen gemessen, nicht in Kilometern, weil es weder Straßen noch Autos gibt. Dafür alte Treppenwege aus dunklem Lavagestein und zwei Verkehrsmittel: Mulis für Zementsäcke, Gepäck und Einkäufe, die eigenen Füße für den Rest.

Alicudi ist eine der sieben Äolischen Inseln, eines vulkanischen Archipels vor der Nordküste Siziliens. Dort, wo Licht und Sorglosigkeit und vor allem Sonne zu Hause sind. Genau die bremst meinen Aufstieg. Immer wieder bleibe ich stehen und drehe mich um. Es ist wie ein Zwang, dieses Gucken aufs Meer, auf diese geriffelte, dunkelblaue Grenzenlosigkeit, auf die das Licht der Morgensonne funkelnde Silberstreifen malt. Endlich bin ich da.

Dieses Meer und dieses Licht haben mich über den letzten Coronawinter gerettet. Ich saß in Deutschland und die Aussichten waren finster. Wenn ich es nicht mehr aushielt, machte ich die Augen zu und ließ es glitzern. Ich träumte mich ans Mittelmeer, wo es Sonne gibt und Wärme. Als auf Facebook der Post eines gewissen Luis Mazza aufpoppte, der auf der äolischen Insel Lipari einen kleinen Bauernhof hoch über dem Meer betrieb und gegen Kost, Logis und Ausblick eine Hilfskraft für den Winter suchte, war mir klar, dass er nur mich gemeint haben konnte.

Auf zu neuen Abenteuern: Für Komforttourismus ist Alicudi viel zu unbequem

Ich bewarb mich. Luis antwortete nie; er hatte über 5000 Zuschriften bekommen, erzählte er Monate später am Telefon. Und dass er sich erst für ein lesbisches Influencerinnen-Paar entschieden habe ("komplett ahnungslos, haben nur Selfies gemacht") und anschließend für zwei Franzosen, die vor allem dem freien Rotwein zusprachen. Tja, künftige Helferinnen und Helfer wollte er lieber über das Netzwerk WWOOF suchen. "Aber du kannst ja auch einfach Urlaub bei mir machen. Ich vermiete zwei Zimmer." Ich buchte sofort und ließ mir auch gleich Tipps geben für das restliche Archipel. Die besten hatte Luis für Alicudi, wo eine Freundin von ihm ein Bed & Breakfast betreibt. Auf Treppenstufe 365.

Alicudi ist die Endstation der Tragflügelboote vom sizilianischen Festland aus und die stillste, die fernste, die schrägste der Äolischen Inseln. Auch das benachbarte Filicudi ist schon recht abgelegen, doch hier unterhalten immerhin noch römische Linkspolitiker geschmackvoll eingerichtete Ferienhäuser. In Filicudi leerte sich das Tragflügelboot. Nach Alicudi wollten außer mir nur noch ein paar hagere Tagesausflügler mit Wanderstöcken. Für Komforttourismus ist die Insel viel zu unbequem.

Alicudi, das sind 100 Einwohner im Sommer und 70 im Winter. Ein einziges Hotel, neun Monate im Jahr geschlossen. Die Post kommt jeden Donnerstag mit dem Schiff; ansonsten kümmert sich die Insel einfach nicht um den Rest der Welt. Als ich an Land ging, funkelte die Sonne zwischen Gewitterwolken hindurch auf den schwarzen Kiesstrand. Mulis standen reglos zwischen Fischerbooten. Dahinter ein paar locker hingewürfelte Flachdachbauten. Männer mit gegerbten Gesichtern hockten auf umgedrehten Plastikeimern. Einer hielt einen kleinen Fisch hoch. "Einen Sugo für vier Personen ergibt der allemal." Die anderen nickten. Dann kehrte wieder Ruhe ein.

Als im 19. Jahrhundert arme Festlandsizilianer Alicudi besiedelten, ließen sie sich weit oben am erloschenen Vulkankegel nieder, wo sie Wein und Oliven anbauten. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts zogen sie an die Küste um, um Fischer zu werden. Mein Quartier liegt hoch genug, dass ich vom Bett aus, zwischen den Mickymaus-Ohren einer Kaktusfeige hindurch, die Sonne aufgehen sehe. Dahinter schält sich die Silhouette des Ätna aus dem Dunst. Auf der Terrasse des Bed & Breakfast ließe sich ein perfekter Ferientag verbringen, doch die schwarzen Treppen rufen. Ich will höher hinaus.

Nach dem Frühstück steige ich auf, an riesigen Kapernbüschen vorbei, die aus Felsritzen quellen wie Hippiefrisuren, und einzelnen, dezent restaurierten Ferienhäusern mit flatternden Gebetsfahnen. Die Stufen werden holpriger, der Wind wird stärker, das Meer größer, es glitzert jetzt auf allen Seiten. Vom alten Weiler Montagna – Stufe 1215 – kann ich sie liegen sehen, die anderen sechs Inseln des Archipels, vom perfekten Kegel des Stromboli in weiter Ferne bis zu Vulcano, wo es zur Zeit besonders mächtig aus dem Krater raucht und alarmierte Vulkanologen die Schwefelkonzentration in der Luft messen.

Ein einsamer Katamaran schneidet eine feine, weiße Linie ins große Blau. Vom Festland ist nur eine vage Linie zu erkennen. Das Gefühl von Entrücktheit ist perfekt. Wie langweilig, im Meer nur baden zu wollen, denke ich mir. Aufs Meer muss man von oben gucken, erst das macht glücklich.

Absteigen will ich erst, als sich halb Alicudi am Hafen trifft. Immer gegen 18 Uhr vor Margherita Barattas "Alimentari"-Laden, wo es "Messina"-Bier für einen Euro gibt und Oliven aus dem Ölpapier. Margheritas Cousin Marco Taranto ist da, der junger Harpunenfischer. Enzo Virgona, Maultier-Spediteur und ebenfalls Cousin. Enzos Teenie-Tochter. Paola Costanzo, die in ihrer Werkstatt mit Meerblick zarte Schals und Decken webt und die schönsten kleinen Gedichte dazu schreibt.

Auch ein paar Touristinnen und Touristen gesellen sich dazu. Wir kauern auf dem Mäuerchen, sparsam illuminiert durch die Funzelleuchte im Geschäft. Als Margherita zusperrt, sitzen wir im Dunkeln. Straßenbeleuchtung hat es auf der Insel nie gegeben. "Daran sind wir gewöhnt, dass sich von außerhalb niemand um uns kümmert", sagt Enzo. "Wir organisieren uns eben selbst."

Alicudi ist auch eine Insel der Anarchie

Angeblich geht hier niemand zur Wahl, in die Kirche oder aufs Standesamt. Statt fernzusehen, wird geangelt. Und wozu Restaurants eröffnen, mit Lizenz und Steuerkram? Die Einheimischen kochen einfach privat für die Gäste. Ein hungriger Gast kann sich an Marco wenden, den freundlichen Fischer mit der kulinarischen Ader. Der kommt dann mit einem frisch geangelten Knurrhahn im Ferienquartier vorbei, verarbeitet ihn auf der Terrasse zu feinstem Tatar und reicht Bruschetta mit getrockneten Kirschtomaten und eingelegten Kaperntrieben dazu. Auch bei der fröhlichen Adriana La Mancusa kann man sich zu einer Mahlzeit anmelden.

Adriana empfängt auf ihrer großen Veranda auf Stufe 100. Ein Ehepaar aus der Lombardei sitzt bereits am Tisch. Adriana trägt Schüsseln mit geschmorten Auberginen und Kapern herbei, Platten voller Fischfrikadellen, eingelegtes Gemüse. Alles süßsauer, wie es sich gehört auf den Inseln. Pino, seit 55 Jahren ihr Ehemann, setzt sich mit der Gitarre dazu und singt die alten Weisen mit einer Begeisterung, als wäre es das erste Mal. Zur Toilette geht es durch das Schlafzimmer. Und obwohl ich am Schluss 25 Euro auf das Küchenbüffet lege, fühle ich mich wie eine alte Freundin der Familie. Im Schimmer der Milchstraße klettere ich in mein Quartier zurück.

Wenn Alicudi die spröde Aussteigerin unter den Äolen ist, dann ist Lipari, die Hauptinsel des Archipels, die bunt geschminkte Geschäftsfrau – laut, betriebsam und leicht chaotisch. Als ich nach zwei Alicudi-Tagen in Lipari-Stadt von der Fähre gehe, fühlt sich das an wie Neu-Delhi: Gewimmel, Abgase, Hupen, Durcheinander. Menschen mit Einkaufstüten wogen über den schnurgeraden Corso Vittorio Emanuele II und sitzen vor Aperitif-Bars.

Es gibt einen beleuchteten Burgberg mit großer Kathedrale, einen Jachthafen, Hotels und Tankstellen. Mittendrin wartet wieder Luis Mazza auf mich, neben seinem verbeulten Lada. Keine Viertelstunde später sind wir raus aus dem Rummel und dort, wo es mir auf den Äolen am besten gefällt – weit oben, in der Stille, mit Blick auf den Hafen von Lipari und das Meer. In einem alten äolischen Bauernhaus am Monte Gallina, mit langer, überdachter Terrasse und gekachelter Sitzbank. Gewaschene Laken trocknen im Wind, und auf dem Holztisch hat sich eine Katze zusammengerollt.

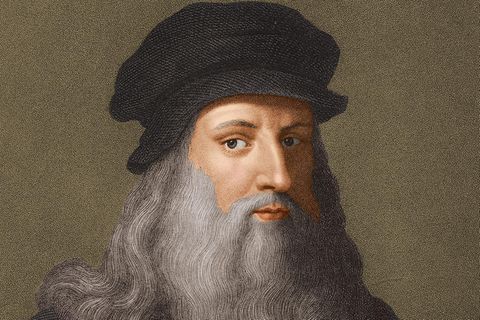

Luis, der mit Bart und scharf geschwungener Nase aussieht wie die sympathische Ausgabe des Räuber Hotzenplotz, ist 35 und war mal Journalist in Rom. Dann zog es ihn in das Haus seines Großvaters am Monte Gallina. Er blieb erst einen Sommer, dann für immer. Fing an anzubauen, was die liparische Erde hergibt: Brokkoli, Artischocken, Tomaten, Kohlrabi, Linsen, fast alles scheint hier zu gedeihen. Er kaufte zwei Esel, die Nachwuchs bekamen und jetzt mit ein paar Hühnern im Panorama-Gehege neben den Gemüsebeeten zusammenleben.

Flugzeug oder Fähre? Zwei Wege führen auf die Äolischen Inseln

Wer schnell sein möchte, nimmt das Flugzeug nach Catania. Von dort fahren Busse in zwei Stunden zum Fährhafen Milazzo, wo häufig Tragflügelboote zu den Äolischen Inseln ablegen. Nach Lipari schippert man eine Stunde, nach Salina eineinhalb, nach Alicudi knapp drei Stunden.

Eine stimmungsvolle Alternative führt über Gleise: Nach Neapel mit dem Zug und von dort mit der Nachtfähre zu den Äolen.

Für Gäste organisiert Luis "Scekking", kurze Trekkingtouren mit dem "Sceccu", wie der Esel auf sizilianisch heißt. "Esel", sinniert er, während wir am nächsten Tag mit den Langohren am Seil einen schmalen Pfad hoch über dem Meer entlangruckeln, "gab es hier früher überall. Sie sind die Verbindung zum früheren Lipari. Sie stehen für einen Rhythmus, der in meinen Augen viel besser zur Insel passt als die Hektik und der touristische Kommerz von heute." Diesen Rhythmus, sagt er, dieses Langsame und Menschliche, würde er gern wieder herstellen.

An den Rhythmus der Esel muss ich mich erst gewöhnen. Entweder drängen sie einen rücksichtslos in die stachelige Macchia oder sie bleiben unvermittelt stehen, um an wildem Fenchel und Johanniskraut zu knabbern. Immerhin kann ich in diesen Pausen aufs Wasser und in die Sonne gucken, und deshalb bin ich ja hier.

Luis guckt auch gern aufs Meer, sagt er. Hätte er nur nicht so viel zu tun! All die Projekte, an denen er mit anderen Jung-Insulanern arbeitet – vom Bauernmarkt über Strandsäuberungsaktionen bis hin zur Organisation von Kino-Wochen auf dem Gelände des Archäologie-Museums.

All die Menschen, mit denen er sich trifft und austauscht: Mit dem nach Lipari ausgewanderten Jazz-Bassisten aus Frankfurt hat sich Luis ebenso angefreundet wie mit der betagten Signora, die ihn mit Ratschlägen für den Gemüsegarten versorgt, dem Mailänder Fashionista-Paar, das sein Homeoffice nach Lipari verlegt hat, und einem zahnlosen Bäuerchen namens "Tre Palle", das mit einer rostigen Sichel am Straßenrand Ziegenfutter schneidet. Und das man besser nicht fragt, warum es den Spitznamen "Drei Eier" trägt. "Da reagiert er gereizt", warnt Luis.

Mir gefällt, wie Luis Samen und Ideen in die fruchtbare Vulkanerde steckt und zuversichtlich auf die Ernte wartet. Vielleicht entwickelt sich Lipari auf diese Weise ja zu einem zweiten Salina, der letzten Insel auf meiner Reise. Salina ist der geografische Mittelpunkt des Archipels, eine Art Lummerland mit 2500 Einwohnern und zwei spitz aufragenden Vulkankegeln, die so üppig grün bewachsen sind, dass es in den Augen wehtut. Die zweitgrößte der Äolen war mal "Isola Slow", wegen der menschlichen Dimension und einer auf Kapern und Malvasia-Reben basierenden Landwirtschaft, die ihr eine gewisse Unabhängigkeit verleiht.

Auch wenn das Prädikat wieder verschwunden ist (die verleihende Organisation "Slow Food" hat die gesamte Insel-Kategorie abgeschafft), ist Salina nach wie vor fruchtbar und äußerst geruhsam. Schmale Sträßchen mäandern zu insgesamt sechs kleinen Ortschaften. Hoch nach Leni, das von Weinbergen umgeben ist, und hinunter ins winzige Fischerdorf Rinella mit seinem schwarzsandigen Badestrand.

Die einzige Ampel der Insel steht in Malfa, wo die Kinder auf der Piazza vor der Kirche Fußball spielen, während über dem Postamt Wäsche trocknet und in der Ferne wieder prächtig der Stromboli aus dem Wasser ragt. Im Örtchen Lingua kaufe ich in Salz eingelegten Kapern auf dem kleinen Hof der Geschwister Costa, die alle vier ledig sind ("ungehobene Schätze", findet die 63-jährige Rita) und ihren Wein noch wie in der Antike im "Palmento" machen. So heißt das Steinbecken, in dem die Reben mit den Füßen gestampft werden. Gepresst wird mit einem 400 Kilo schweren Steinbrocken, gefiltert durch einen Weidenkorb. Die ganze Anlage ist knapp 200 Jahre alt. "Funktioniert doch noch", sagt Giacomino und beschwert das Feigenblatt über dem Spundloch mit einem Stein. "Warum sollten wir sie nicht nutzen?"

Doch am besten gefällt es mir in Pollara, einem einsamen Hochplateau über dem Meer. Es sind die Reste eines halb versunkenen Vulkankraters. Zwischen Farnen und Kaktusfeigen ducken sich ein paar Ferienbungalows. Etwas Mystisches liegt über dem Ort, der mir zugleich sehr bekannt vorkommt: Hier wurde 1993 "Il Postino" gedreht, der herzzerreißend schöne Kinofilm über die Freundschaft zwischen dem chilenischen Dichter Pablo Neruda und Mario, dem Hilfsbriefträger.

In der Nähe der Kirche von Pollara steht ein verrostetes Gartentor offen; der Weg führt zu einem eingewachsenen Haus. Pippo Cafarella, der scheue und liebenswürdiger Besitzer, hat mich nach einem Anruf zu einem Besuch eingeladen. Er ist Maler und Dichter und hat damals sein Haus für die Dreharbeiten zur Verfügung gestellt. Es war Nerudas Haus im Film, der Ort, an dem der Nobelpreisträger mit Mario über Metaphern sprach und die richtigen Worte in der Liebe.

Cafarella und ich setzen uns auf die Veranda mit dem Schilfdach, und es ist alles wie auf der Leinwand: die riesige Glyzinie, der alte Holztisch, der verblassende, rötliche Putz, für den Cafarella Rotweintrester in den Kalk gerührt hat. "Mein einziges Liebesgedicht habe ich diesem Haus gewidmet", sagt Cafarella leise, und wir schauen durch wild wucherndes Grün aufs glitzernde Meer hinaus. Hinter Filicudi spitzt ein Stückchen von Alicudi heraus. Die Inseln schwimmen in flüssigem Silber, in Licht und Glanz. In südlicher Sonne.