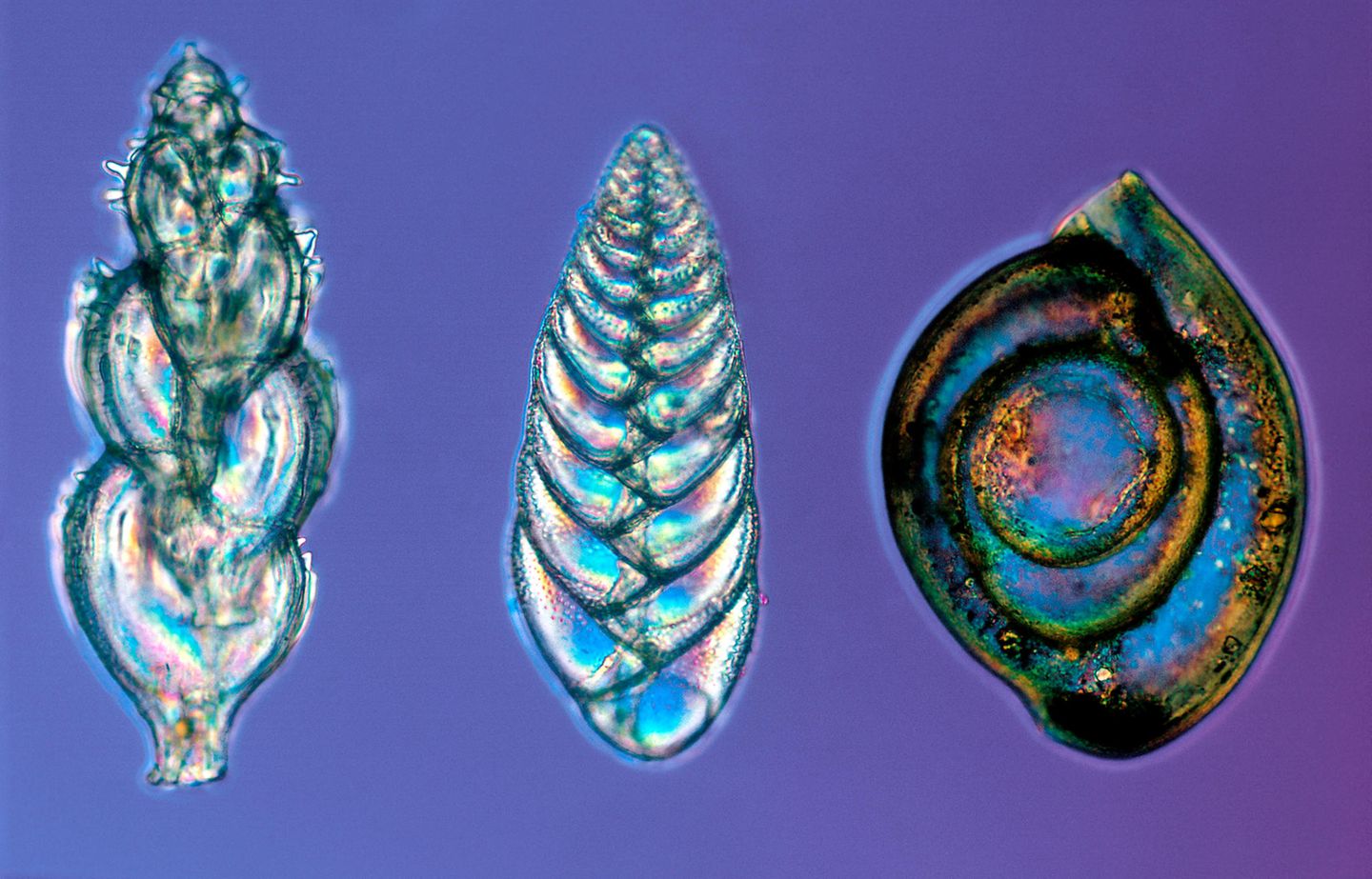

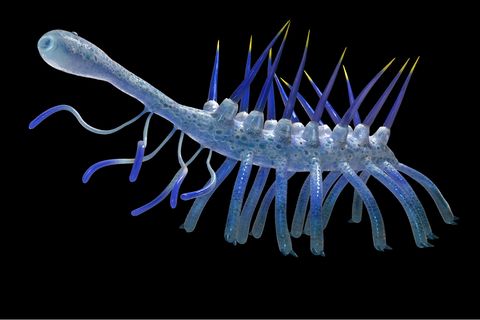

Foraminiferen sind erstaunlich formenreiche Einzeller. Manche von ihnen sehen unter dem Mikroskop aus wie Tannenzapfen, andere wie winzige Schnecken oder Ammoniten. Tausende Arten von ihnen bevölkern die Weltmeere – seit Jahrmillionen. Und in unglaublichen Mengen: Die zu Boden gesunkenen Kalkschalen der winzigen, oft nur Bruchteile von Millimetern großen Einzeller machen rund 20 Prozent der Kreide der Steilküste von Rügen aus.

Nun hat ein Forschungsteam unter der Leitung der Universität Hamburg eine weitere verblüffende Eigenschaft der Kleinstlebewesen enthüllt: Demnach puffern die "Einzeller mit Superkräften" die weltweiten Düngereinträge in die Ozeane ab – indem sie Phosphat speichern.

Der Mineralstoff ist einer der Hauptbestandteile von mineralischen Pflanzendüngern. Er wird durch Niederschläge mit dem Oberflächenwasser von den Äckern gespült und gelangt über Bäche und Flüsse in die Ozeane – wo er zum Problem wird. Denn Phosphat regt das Wachstum von Algen an. Sterben die ab, führen bakterielle Abbauprozesse zu Sauerstoffarmut. So entstehen in den Ozeanen sogenannte tote Zonen, in denen kaum noch Leben möglich ist. Zudem könne giftige Algenblüten ganze Ökosysteme zerstören.

Eher per Zufall hatte der Geologe Dr. Nicolaas Glock von der Universität Hamburg entdeckt, dass Foraminiferen große Mengen Phosphat aufnehmen. In der aktuellen, im Fachmagazin "Nature" veröffentlichten Studie gehen er und sein Team der Frage nach, wie verbreitet diese Eigenschaft im Reich der Foraminiferen ist – und welche Mengen die Einzeller binden.

Dafür untersuchte das Team am Meeresboden lebende Foraminiferen aus dem deutschen Wattenmeer, aus peruanischen und japanischen Küstengewässern, dem kanadischen Bedford Basin und vom mittelatlantischen Rücken, aus 2000 Meter Tiefe.

Deutlich höhere Phosphatbelastung der Ozeane ohne Foraminiferen

Das Ergebnis: Fast alle der untersuchten Arten hatten Phosphat gespeichert. "Da diese Einzeller so verbreitet sind und in riesigen Mengen vorkommen", sagt Studienleiter Nicolaas Glock in einer Presseerklärung, "ist die Phosphatmenge, die sie aufnehmen, insgesamt sehr, sehr groß".

Allein die Spezies Ammonia confertistesta speichert demnach im Bereich des deutschen Wattenmeers rund fünf Prozent des gesamten Phosphats, das in Deutschland jährlich als Dünger auf die Äcker gelangt. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Ohne Foraminiferen wäre die Phosphatbelastung der Ozeane wohl deutlich höher. Dass die Ostsee im Vergleich zu anderen Meeren besonders hoch belastet ist, könnte auch daran liegen, dass dort weniger der Tiere leben, vermutet Glock: Das Wasser des Binnenmeeres ist ihnen einfach zu süß.

Entwarnung kann der Biologe gleichwohl nicht geben: Denn das Phosphat wird von den Einzellern nicht abgebaut, sondern nur zwischengespeichert. Einen Teil davon geben sie durch Stoffwechselprozesse wieder ab. Unschädlich wird das Phosphat nur, wenn die abgestorbenen Tiere dauerhaft im Meeressediment eingeschlossen werden – und sich in Kreide verwandeln. Wie auf Rügen.