Die Geschichte von Michael Mullers Haiporträts beginnt mit der faustdicken Lüge eines aufschneiderischen Jungen. Muller, 1970 in Kalifornien geboren, bekam im Alter von zehn Jahren von seinem Vater eine Kamera geschenkt; eine Minolta Weathermatic mit gelb-schwarzem Gehäuse, wasserdicht bis in fünf Meter Tiefe. Am Wochenende probierte er sie aus. Und am Montagmorgen präsentierte er seinen Freunden in der Schule das Ergebnis: ein spektakuläres Foto - von einem Hai. Ganz nah!

Seine Mitschüler waren nicht nur beeindruckt. Sie waren schier außer sich vor Begeisterung. Allerdings hatte die abenteuerliche Geschichte von Michaels Raubfischfoto einen kleinen Schönheitsfehler: Das Hai-Bild dieses Nachwuchs-Cousteau war nicht im Ozean entstanden. Er hatte es aus einer Zeitschrift abfotografiert. Die Bewunderung seiner Freunde wurde Michael dann aber doch peinlich. Er gestand zähneknirschend den Schwindel, und die Sache war bald vergessen.

Neue Maßstäbe in der Unterwasserfotografie

Doch nur fast. Denn eine Erkenntnis aus der kleinen Fälscheraffäre blieb haften: dass Menschen sich von außergewöhnlichen Hai-Aufnahmen fesseln, inspirieren, in Bann schlagen lassen.

Michael Muller würde Jahrzehnte später darauf zurückkommen. Und Haie dann tatsächlich aus nächster Nähe fotografieren. Mit unendlicher Geduld. Auf einer neun Jahre währenden Mission, die ihn von den Galápagos-Inseln über Fidschi bis in die Gewässer vor Südafrika führen sollte. Nicht mit einer kleinen, gelben Kamera, sondern unter Einsatz eigens entwickelter Spezialtechnologie, in nie gekannter Perfektion. Er sollte mit seiner Leidenschaft die Maßstäbe in der Unterwasserfotografie verschieben.

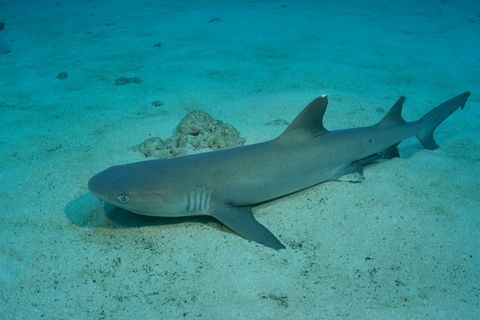

Haie, Wesen der Tiefe, Geschöpfe der Vergangenheit, geheimnisvoll, archaisch. Sie zählen zu den faszinierendsten Bewohnern des Blauen Planeten. Seit fast 400 Millionen Jahren durchstreifen sie die Ozeane, eine altehrwürdige Sippe, zu der heute über 500 Arten gehören, die in allen sieben Meeren jagen. Und darüber hinaus.

Michael Muller Lieblingsmotiv: der Weiße Hai

Der Grönlandhai taucht in kalten und arktischen Gewässern bis in zwei Kilometer Tiefe, während das Revier des Zitronenhais flache tropische Buchten sind. Manche Arten fühlen sich sogar nur im Süßwasser wohl: Der bis zu zwei Meter lange Gangeshai lebt in den Strömen Nordostindiens, und der kompakte Bullenhai, eigentlich ein Meeresbewohner, zieht den Amazonas, den Sambesi und andere große Flüsse hinauf, um dort im Trüben auf Beute zu lauern.

Die Biologie dieser Sippe ist von verblüffender Vielfalt: Die Hammerhaie ernähren den Nachwuchs über eine Art Plazenta, bevor sie ihre Jungen lebend zur Welt bringen, während etwa die Katzenhaie Eier legen. Sie befestigen die Kapseln an Strukturen wie Algen oder Korallen, und nachdem der Dottersack verbraucht ist, schlüpfen Jungfische aus diesen sogenannten Seemäusen. Der Nachwuchs des Weißen Hais schlüpft schon im Mutterleib. Die Miniaturräuber, zwei bis zwölf an der Zahl, ernähren sich bis zu ihrer Geburt von "Nähreiern", die das Elterntier für sie produziert.

Eine eindrucksvolle Filmdokumentation über Haie und viele weitere großartige Meeresfilme sind auf der "International Ocean Film Tour" zu sehen, die noch bis Ende Mai durch Deutschland reist.

Der karibische Zwerg-Laternenhai wird kaum 20 Zentimeter lang, der Walhai bringt es auf 14 Meter. Die Nahrung dieses Titanen, des größten Fisches der Welt, besteht vor allem aus winzigem Plankton, das er aus dem Wasser filtert. Die meisten Spezies bevorzugen indes bissfesteres Futter, andere Fische zumeist. Dem Menschen werden hauptsächlich drei Arten gefährlich: Tigerhai, Bullenhai, Weißer Hai. Der Letztere ist das unumstrittene, das unheimliche Oberhaupt dieser Sippe. Manche Völker der Südsee verehren ihn, fast alle Menschen fürchten ihn. Vor allem weil Steven Spielberg mit seiner Monstersaga "Der Weiße Hai" den Badeausflug 1975 zur Nervenprobe machte.

Wobei der Film (beziehungsweise die Romanvorlage von Peter Benchley) durchaus von wahren Begebenheiten inspiriert ist: Innerhalb von zwölf Tagen im Juli 1916 forderten fünf Hai-Angriffe vor New Jersey vier Todesopfer. US-Präsident Woodrow Wilson machte die Tragödie sogar zum Thema einer Kabinettssitzung. Ein Gouverneur und mehrere Bürgermeister setzten daraufhin Kopfprämien auf getötete Haie aus, entlang der Küsten von New York und New Jersey begann die große Jagd.

Für Michael Muller, der den Weißen Hai zu seinem Lieblingsmotiv erkor, eine völlig unverständliche Hysterie. Viel Technik setzt er ein, um die Schönheit dieser Kreatur vor Augen zu führen. Ein Schutzkäfig aber, den wohl die meisten Taucher und Fotografen beim Rendezvous mit Seiner Majestät für eine unverzichtbare Lebensversicherung halten, gehört nicht zu seinem Equipment.

"Wir stehen nicht auf deren Speisekarte"

"Ich arbeite immer ohne", sagt er. "Meiner Meinung nach brauchst du den Käfig eigentlich nur, wenn du sie füttern willst. Wenn du mit diesen Tieren tauchst, realisierst du schnell: Die haben es nicht auf uns abgesehen. Wir stehen nicht auf deren Speisekarte."

Warum aber attackieren Weiße Haie dennoch Schwimmer und Surfer? Die Wissenschaft kann bisher nur Theorien anbieten. Vielleicht verwechseln sie uns mit Robben, ihrer Lieblingsbeute. Oder sie fühlen sich von uns provoziert.

"Ein Hai-Angriff! - das ist der Anruf, den ich fürchte", sagt Alison Kock, Hai-Beauftragte der Kommune Kapstadt, Südafrika, die in Michael Mullers Bildband zu Wort kommt. "Denn dahinter steht immer ein doppeltes Drama. Zum einen, selbstverständlich, weil Menschen zu Schaden oder zu Tode gekommen sind. Zum anderen, weil reflexartig die Forderung laut wird: Ihr müsst die Bestände dezimieren, damit unsere Strände sicherer werden."

Dabei nehmen die Bestände ohnehin ab, und zwar in erschreckendem Tempo. Die des Weißspitzen-Hochseehais etwa, noch vor Kurzem eine der häufigsten Arten weltweit, sind in einigen Meeresregionen fast völlig zusammengebrochen. Und der Weiße Hai gilt nicht nur als gefährlich, sondern vor allem als: gefährdet. Im Nordatlantik sollen die Bestände um 60 bis 90 Prozent zurückgegangen sein. Der Weiße Hai steht auf der Roten Liste.

Jedes Jahr werden Millionen Haie getötet

Der Fang von Haien dezimiert die Populationen vor allem deswegen auf so unheilvolle Weise, weil die Reproduktionsrate vieler Arten gering ist. Der Kleine Schwarzspitzenhai gebiert im Durchschnitt nur alle drei Jahre sechs Nachkommen. Der auch in der Nordsee lebende Dornhai wird wohl erst mit 20 Jahren geschlechtsreif. Und die weiblichen Weißen Haie erlangen erst mit mehr als 30 Jahren die Fortpflanzungsfähigkeit.

Jedes Jahr werden Millionen Haie getötet. Um Badegäste zu schützen; wie in Westaustralien, wo 2014 in neu eingerichteten Abschussgebieten 50 Haie erlegt wurden. Vor allem aber ihrer Flossen wegen: Haifischflossensuppe gilt in China als Prestigespeise, aufgetragen bei Festbanketten und Hochzeiten. Ein Symbol wachsenden Wohlstands - das sich immer mehr Menschen leisten können.

"Diese Geschöpfe", sagt Michael Muller, "stehen an der Spitze eines äußerst fragilen Ökosystems. Es ist erschreckend, dass schon so viele Arten gefährdet sind oder gar von der Ausrottung bedroht. Du gehst ins Wasser und siehst heute mancherorts fast nur noch Quallen. Ich habe drei Töchter - und Angst, dass sie einige dieser wundervollen Tiere niemals mehr zu Gesicht bekommen werden."

Es sollte Jahrzehnte dauern, bis Michael Muller die Haie als Motiv für sich wiederentdeckte. Zunächst nahm er andere große Tiere ins Visier, Hollywoodstars wie Leonardo DiCaprio, Drew Barrymore und Juliette Lewis. Er studierte die scheuen Objekte in ihren angestammten Biotopen. Nachts, in den Clubs von Los Angeles, während die Konkurrenz schlief. Das magische Spiel von Dunkelheit und Helligkeit - das vor allem ist es, was Mullers Fotografien auszeichnet.

Werbekampagnen für Weltfirmen und Filmplakate für Kinohits folgten. Muller wurde selbst zu einem Star. Irgendwann schenkte seine Frau ihm einem Erholungsurlaub auf der mexikanischen Insel Guadalupe. Ein touristischer Tauchausflug, im Beobachtungskäfig zu den Weißen Haien, die sich dort in großer Zahl versammeln, sollte sein Leben verändern.

Es war nur eine kurze Begegnung, so erinnert Muller sich, "etwa sieben Minuten, ein Blick in die Augen dieses unglaublichen Tieres" - und die Modewelt, die Stars, der Glamour, all das war plötzlich bedeutungslos. Ein neues Kapitel in Michael Mullers Leben begann.

Die Studioblitzanlage musste ins Meer. Das hatte noch niemand versucht.

Muller kämpft seither mit der Kamera für den Schutz der gejagten Jäger. Indem er den Menschen vor Augen führt, was verloren ginge, wenn diese Geschöpfe aus den Meeren verschwänden. Er tut es mit einer Hingabe und einem Aufwand, als wolle er tilgen, wie leicht er sich damals, als Schüler, die erste Annäherung an das Motiv seines Lebens gemacht hatte.

Den Superstar der Meere wollte er in glamourösem Licht erscheinen lassen, ganz wie die Promis von Hollywood. "Das Geheimnis des besseren Fotos ist das bessere Licht", sagt Muller. Die üblichen 400-Watt-Blitzlampen, die Taucher an ihre Kameras montieren, die genügten ihm bei Weitem nicht. Dreimal so stark sollten sie sein, mindestens.

Am liebsten hätte er den Weißen Hai ins Studio geholt, was aus naheliegenden Gründen keine Option war. Also musste die Studioblitzanlage ins Meer. Das hatte noch niemand versucht, und dafür gab es kein Equipment. Er ließ es entwickeln, heuerte Techniker der Spitzenklasse an: Erik Hjermstad, Experte für Kameragehäuse; Paul Gardener, Raumfahrt- und Optikingenieur; Lee Peterson, Legende der Unterwasserfotografie.

Er triezte das Trio so lange mit seinem "Geht nicht gibt’s nicht"-Credo, bis das Ergebnis perfekt war. Licht, Kabel, Kameras, Boote, Batterien - das System geriet buchstäblich zu einem Arbeitsbeschaffungsprogramm für Taucher und technische Hilfskräfte. Ein Dutzend Leute umfasste die Mannschaft über und unter Wasser. Der Aufwand spiegelt sich im Ergebnis.

Michael Muller fotografiert die Haie in einer Intensität, wie es zuvor niemandem gelungen ist. Bilder, die nicht ästhetischer Selbstzweck sind, sondern sein Beitrag zum Schutz der Meeresnatur.

Michael Muller auf Instagram: www.instagram.com/michaelmuller7

Die Homepage des Fotografen: www.mullerphoto.com

Mehr über den Bildband: Blitzlicht, Kabel und: scharfe Zähne