Ausrottung, Abholzung, Gewässerverseuchung: Das antike Rom war Vorreiter in fast jeder Umweltsünde. Schon Plinius der Ältere klagte über Ressourcenausbeutung im Bergbau, Seneca über die Unsitte, jegliche Küsten und Seeufer mit Villen zuzupflastern, sowie über Luftverschmutzung, bekannt als gravioris caeli, "schwerer Himmel". Den Namen Smog bekam das Phänomen im Jahr 1905 von Dr. Harold Antoine Des Voeux, der auf einem Gesundheitskongress zum Thema "Fog and Smoke", "Nebel und Rauch", referierte - im dafür geradezu prädestinierten London, wo noch 1952 während eines verlängerten Dezember-Wochenendes geschätzte 4000 Menschen dem "Killer-Smog" aus Nebel und dem Rauch von Kohlefeuern zum Opfer fielen.

Der Schutz der Umwelt diente über Jahrhunderte vor allem der Ressourcensicherung. Der römische Kaiser Hadrian schützte die Libanonzedern als Holzvorrat für den Schiffbau, englische Könige erklärten Wälder zum verbotenen Gelände, um ihre Jagdgründe vor Wilderern zu retten. Der sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz plädierte in seinem 1713 veröffentlichten Werk "Sylvicultura Oeconomica" für eine schonende Forstwirtschaft und "nachhaltende Nutzung" der knappen Holzreserven – unter anderem durch den Einsatz energiesparender Küchenherde und bessere Wärmedämmung von Häusern.

Unsere heutige Haltung zum Umweltschutz ahnte schon im Mai 1899 ein Leitartikel voraus: Eines Tages, war in der "New York Tribune" zu lesen, werde die Menschheit "Kongresse abhalten und Beschlüsse erlassen und Gesetze verfügen und große Summen von Geld ausgeben, um den Unfug ungeschehen zu machen und unsere Atmosphäre wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen".

1306: Der englische König Edward I. verbietet zwecks Verbesserung der Luftqualität das Verbrennen von Kohle. Auf Verstöße stehen Folter oder Todesstrafe.

1852: Der schottische Chemiker Robert Angus Smith prägt den Begriff "saurer Regen".

1872: Am 1. März unterschreibt US-Präsident Ulysses S. Grant das Gesetz, mit dem das Yellowstone-Gebiet zum ersten Nationalpark der Welt erklärt wird.

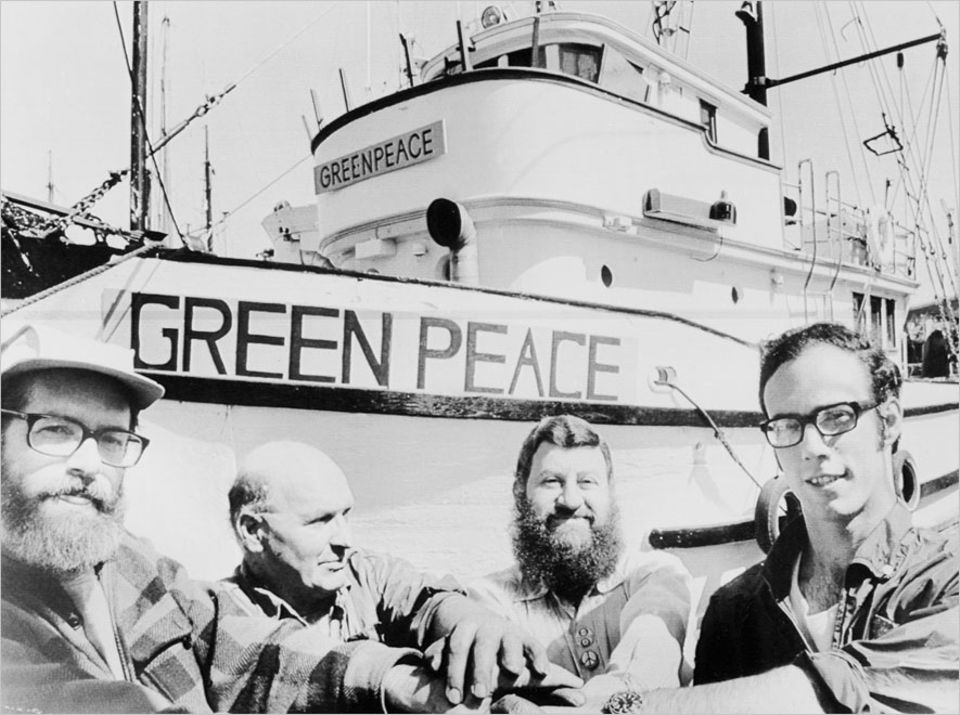

1971: Am 15. September machen sich Friedensaktivisten des kanadischen „Don’t Make a Wave Committee“ mit dem Fischkutter „Phyllis Cormack“ von Vancouver aus auf den Weg zur Aleuten-Insel Amchitka. Mit der Aktion „Greenpeace“ soll ein US-Atomtest verhindert werden.