"Wenn Sie diesen Film gesehen haben, werden Sie nie wieder aus einer Plastikflasche trinken" - die Eröffnung des neuen Films des Österreichers Werner Boote schürt große Erwartungen. Doch statt in der Manier eines Michael Moore ("Bowling for Columbine", "Fahrenheit 9/11") ohne Umwege Missstände anzuprangern und anarchische Kundgebungen vor den Palästen der skrupellosen Industriemagnaten zu veranstalten, outet sich Boote erst einmal als Plastikfan. Genüsslich riecht er an den verschiedensten Kunststoffprodukten und schwärmt von seiner Kindheit als Enkel des Geschäftsführers der deutschen Interplastik Werke. Einer Kindheit voll mit den modernsten Errungenschaften der Plastikindustrie - vom Kinderspielzeug bis zum Gartenstuhl.

Er trifft sich mit John Taylor, der Präsidenten von PlasticEuropa, der ihm mit breitem Managerlächeln die Vorteile von Produkten aus Plastik erklärt. Vor allem sei es leichter, was die Energiekosten beim Transport minimiere. In Europa wird derzeit etwa ein Viertel der Weltproduktion an Plastik hergestellt: ca. 60 Millionen Tonnen jährlich.

Doch wo landet diese Produktion eigentlich? Kunststoffe werden heute in den meisten Industriezweigen verwendet. Ob in Windrädern, Hochdruckwasserleitungen oder der Verpackungsindustrie - Plastik schickt sich an, einer der wichtigsten Baustoffe der Welt zu werden. Natürlich birgt das Wundermaterial auch Risiken, über die lächelnde Manager eher ungern sprechen. Plastik zerfällt durchschnittlich erst nach 200 Jahren in seine Bestandteile. Bis dahin gibt es problematische Stoffe an die Umwelt ab. Auch der globalisierungsbedingt wenig kontrollierbare Zusatz von sogenannten Additiven zum Rohstoff ist problematisch.

Werner Bootes Versuch, die Herstellung eines aufblasbaren Wasserballs in Shanghai zu dokumentieren, scheitert, eine chemische Untersuchung weist später giftige Substanzen, unter anderem Quecksilber im Material des Balles nach.

Gifte und Hormone

Boote besucht die unterschiedlichsten Orte auf der ganzen Welt - überall stößt es auf Plastikmüll. In malerischen Buchten in Asien und der marokkanischen Sahara ebenso wie im Nordpazifik. Hier nimmt Boote gemeinsam mit Charles Moore, dem Entdecker des "pazifischen Müllstrudels", einer Straße von Müll, mitten im Meer, eine zufällige Wasserprobe. Ein Blick ins Reagenzglas unterstützt Moores Aussage: "Vor zehn Jahren war das Verhältnis Plastik zu Plankton in den Ozeanen noch 6 zu 1, mittlerweile ist das Verhältnis 60 zu 1". Mit fatalen Folgen: Fische und Seevögel verwechseln den Müll mit Nahrung und sterben mit vollem Magen.

Auf eher indirektem Weg gelangt Plastik auch in den menschlichen Körper. Beim Trinken aus einer Plastikflasche, dem Anfassen des Autolenkrads an heißen Tagen oder durch einen Babyschnuller – bei jedem dieser Vorgänge lösen sich Stoffe aus dem Kunststoff und geraten in den Körper. Vieles davon ist relativ ungefährlich, einige Stoffe jedoch sind gefährlich. Werner Boote reist nach London und lässt sich von der Umweltwissenschaftlerin Susan Jobling sogenannte Intersex Fische zeigen. Diese Tiere verlieren durch Hormone, die in die Flüsse geraten, ihr Geschlecht und werden zu Zwittern. Nachgewiesen wurden große Mengen der chemischen Verbindung Bisphenol A, die auf Organismen wirkt wie das weibliche Geschlechtshormon Östrogen. Das könnte die Mutation ausgelöst haben, dessen ist Susan Jobling sich sicher.

Bisphenol A ist ein gängiger Bestandteil von Polykarbonaten, also den Materialien, aus denen unter anderem Babyfläschchen, Lebensmittelverpackungen oder Plastikflaschen gefertigt werden. Bisphenol A hat also genügend Gelegenheiten, auch in den menschlichen Körper einzudringen.

Plastik im Blut

Aufgrund dieser Erkenntnis macht Werner Boote einen Bluttest. Das Ergebnis: Die Menge von Giftstoffen aus Plastik ist in Bootes Blut nachweisbar - die Menge reicht aus, um seine Spermienproduktion um 40 Prozent zu verringern. Neben Bisphenol A finden die Wissenschaftler Weichmacher (Phthalate), Flammschutzmittel und Dunststoffe. Boote strengt eine Studie mit verschiedenen Pärchen an. Das Urteil der Mediziner: Das Risiko, ein gesundheitlich geschädigtes Kind zu zeugen ist bei den beteiligten Paaren hoch - Schuld sei das verschmutzte Blut.

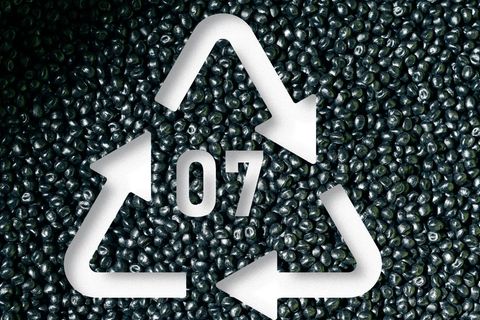

Welches Plastik nun "gutes" und welches "schlechtes" Plastik ist, ist für den Verbraucher nicht ersichtlich. Weder die Nahrungsmittelindustrie, noch Produkthersteller (z.B. von Folien) wissen, was in ihrem Plastik enthalten ist. Die "Rezepturen" sind das Geheimnis der Plastikindustrie. Und die weicht unbequemen Fragen aus. Das stellt auch Werner Boote fest, als er gegen Ende des Films nun doch mit bester Michael Moore Attitüde und einem Rollkoffer voller Studien eine Messe der Plastikindustrie stürmt und ein Statement von PlasticEuropa Präsident John Taylor zu erzwingen versucht - er wird des Standes verwiesen.

Fazit:

Dem Rohstoff Plastik wird "Plastic Planet" wohl keinen Karriereknick bescheren. Der Film regt aber zum Nachdenken an und unterstützt die Forderungen vieler Naturschutzorganisationen nach mehr Transparenz und strengeren Auflagen für die Plastikindustrie.