High-Tech-Station im "ewigen" Eis

Eine gute Stunde schon gräbt sich Hans Oerlemans mit einer Klappschaufel in den Schnee des Engadiner Morteratschgletschers. Tiefer und tiefer durch lockeren Neuschnee, pappigen Sulz, einen Hauch aufgewehten Saharastaubs, 30 Zentimeter pulverisierten Harsch und schließlich harten Firn. Sein Kopf ragt gerade noch aus dem Loch, als er ruft: "Bin am Eis, ein Meter fünfzig!" Dann nimmt Oerlemans mit einer Schippe im Zehn-Zentimeter-Abstand Proben aus der Schneewand und legt sie auf eine Briefwaage, um den winterlichen "Massengewinn" des Gletschers berechnen zu können.

High-Tech-Station im "ewigen" Eis

Auf der Morteratsch-Wetterstation von Oerlemans' Institut für Meeres- und Atmosphärenforschung der Universität Utrecht steckt mit Ausnahme von Schaufel und Schippe nur vollautomatische High Tech im Schnee: ein Gerätemast, der alle zwei Minuten elf verschiedene Daten über Luft, Wind und Strahlung misst; daneben ein Dreibein, das von seiner Spitze Schallwellen zur Gletscheroberfläche schickt und so erfasst, wie viel oder wie wenig Schnee das Eis bedeckt. Ein Solarschild zur Energiegewinnung, frostresistente Kabel und ein Speicherchip, der sämtliche Daten notfalls ein Jahr lang konserviert.

Oerlemans' Station soll das Siechtum ihres eigenen Untergrunds dokumentieren und gleichwohl Haltung bewahren. Und zur großen Begeisterung der internationalen Glaziologenzunft gelingt ihr genau dies. Mast und Dreibein sinken einfach mit dem Gletscher in die Tiefe. Hier finden die Wissenschaftler, was ihnen bislang fehlte: lückenlose meteorologische Datenreihen, mit denen erforscht werden kann, wie globales Klima und lokales Wetter den Gletscherschwund beeinflussen - und welche Risiken für Mensch und Umwelt in den Bergregionen lauern, wenn deren vereiste Geröllmassen immer schneller tauen und ins Rutschen geraten.

Mehr zum Thema bei GEO.de

Die Gefahren sind unmittelbar

Vor allem die Alpenbewohner drängen auf neue Erkenntnisse - haben sich doch die hiesigen Gletscher in den vergangenen Jahren vielerorts vom Naturwunder zur Naturgefahr gewandelt. Von den französischen Hochalpen über das Engadin, das Piemont und das Ötztal bis in die Hohentauern wächst in vergletscherten Gebieten die Häufigkeit von Überflutungen, Eis- und Gerölllawinen, überschwappenden Gletscherseen und Steinschlägen aus auftauenden Moränenhügeln. Allein das "Inventar gefährlicher Gletscher in der Schweiz", 2003 erstellt von Forschern der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (VAW-ETH) im Rahmen des EU-Projekts "Glaciorisk", warnt vor 82 Gletschern, die bereits Menschen oder ihre Bauwerke gefährdet haben und/oder sie zukünftig gefährden könnten.

Neue Risiken

Fachkollegen vom Institut für Geographie der Universität Zürich, die das internationale Register "Glacier Hazards" (Gletscher-Gefahren) angelegt haben, fürchten sogar, der globale Klimawandel schaffe völlig neue Risiken, die mit den Erfahrungen der Vergangenheit nicht mehr zu bewältigen seien. "Die schmelzenden Gletscher verändern sich und die Landschaft stärker, als jemals zuvor beobachtet wurde", sagt Institutsleiter Wilfried Haeberli. Es werde immer schwerer vorherzusagen, wo Gefahren oder Probleme drohten.

Rekordsommer 2003

Der Sommer 2003 ist Haeberlis Paradebeispiel: Niemand habe doch geahnt, sagt er, dass die weiße Gletscherkulisse so zügig einem schmutzig grauen Wüstenszenario weichen würde, wie es jetzt an vielen Stellen zu sehen ist. "Das war ein Schock für alle Alpenbewohner - auch für uns Glaziologen." 100 Tage, mehr als doppelt so lang wie in den Jahren zuvor, dauerte 2003 die Schmelzperiode. Die Gletscher flossen nur so dahin, Permafrostböden begannen zu tauen. Überall polterten Eis- und Steinbrocken bergabwärts.

Stürzende Eis- und Felsmassen

Auch Menschen gerieten in Gefahr: Vom Matterhorn krachten 3000 Tonnen Fels auf die Kletterroute über den Hörnligrat, am Montblanc erschlug ein Eisklotz zwei Männer. Im Schweizer Gadmertal drohte ein Eissee über dem Triftgletscher Streusiedlungen ins Tal zu reißen. Nicht zuletzt musste die Skistation auf dem über 3300 Meter hohen Marmoladagletscher in den Dolomiten geschlossen werden - die Pisten waren weggeschmolzen. Auch wenn die Sommer 2004 und 2005 den Gletschern weniger einheizten: Von Erholung kann keine Rede sein. Glaziologen sind nunmehr doppelt gefragt: Sie sollen nicht nur das lokale Schmelzen erklären, sondern auch eine Art "Gletschervorhersage" bieten, also erforschen, wo, wann und in welchem Ausmaß Schaden droht.

Ortstermin: Ein Gletscher schmilzt

Wer im Sommer vom Hotel Morteratsch in Richtung Gletscher spaziert, ist live dabei: Schmutzig, grau und aufgerissen hängt die Zunge im Tal. Vor ihr öffnet sich ein Feld aus Moränenschutt, von den Hängen poltert Gestein. Nur wenige pflanzliche Pioniere wie Weidenröschen oder Nelkenwurz schenken der Landschaft ein paar Farbtupfer.

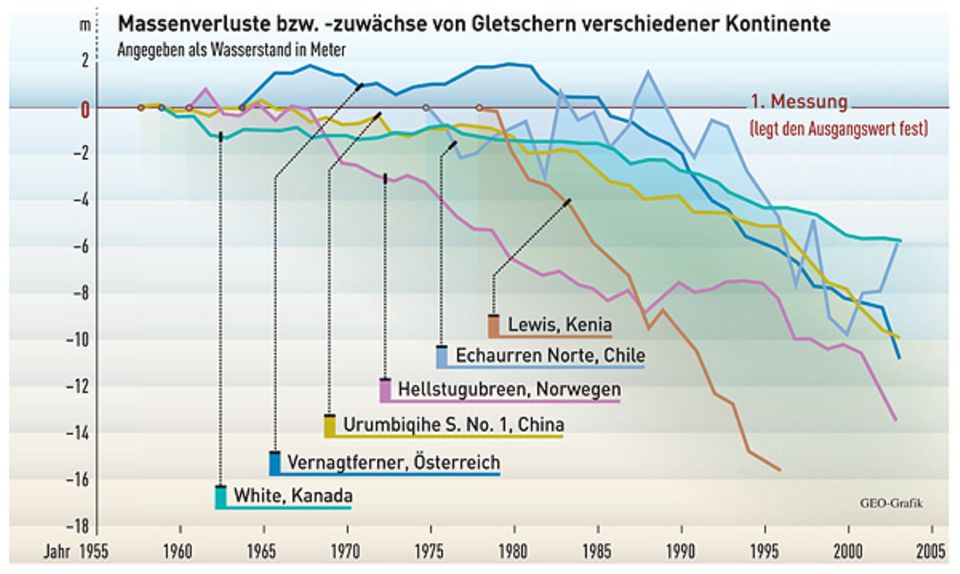

Wie schnell das Eis verschwunden ist, wird auf den 20-Jahres-Tafeln des Gletscherlehrpfads dokumentiert: Zwischen 1900 und 1920 verlor die Gletscherzunge 204 Längenmeter, bis 1940 weitere 316 Meter, bis 1960 nochmals 519 Meter. Macht einen guten Kilometer in 60 Jahren. Schon 40 Jahre später, um das Jahr 2000, war der zweite Kilometer weggeschmolzen. Der Sommer 2003 brach dann alle Rekorde: Er fraß sechsmal so viel Gletscher wie das langjährige Mittel von 19 Metern im Jahr.

Aus Rinnsalen werden reißende Gebirgsbäche

Mittlerweile läuft man bis zum Gletschertor, wo der Eisberg seinen blauen, triefenden Rachen öffnet, nochmals gut 100 Schritte mehr. Hier sprudelt das Schmelzwasser aus dem natürlichen Kanalsystem im Eis des Morteratsch und mündet in die Ova da Bernina.

Im Winter ist der Bach ein harmloses Rinnsal, eiskalt und trübe, da er viele vom Eis abgeschürfte Felspartikel enthält. "Gletschermilch" nennen Experten ein solches Wasser. Im Frühsommer, nach der Schneeschmelze, wird aus dem Bächlein hingegen ein sprudelnder Strom. Und der kann auf seinem Weg ins Engadin zu einer echten Gefahr heranwachsen.

Hinter dem Wintersportort Pontresina rauscht nämlich das Schmelzwasser der Rosegtal-Gletscher hinzu - der Vadrets da Tschierva, da Roseg, da Murtèl und da Corvatsch ("Vadret" ist das rätoromanische Wort für Gletscher). Der Bernina-Bach wird zum Fluss Flaz und mündet wenige Kilometer weiter, bei Samedan, in den Inn. Diese Strecke wurde Ende des 19. Jahrhunderts kanalisiert und nach mehreren katastrophalen Überschwemmungen in den 1950er Jahren zwischen Dämmen einbetoniert.

Die Hochwassermarken steigen ständig

Seit den 1980er Jahren sind hier die Hochwassermarken beständig gestiegen. Und das besonders dramatisch, wenn Sommerschmelze und -unwetter zusammentrafen. Als im Juni 1987 Samedan erneut unter Wasser stand, warnten Hydrologen der Versuchsanstalt für Wasserbau der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (VAW-ETH) die Gemeinde eindringlich vor weiteren Fluten; der Kanton Graubünden forderte Schutzmaßnahmen.

Doch wie zähmt ein kleines Dorf sterbende Gletscher? Die Ingenieure entwarfen Schutzbau-Varianten: Staumauern hinter dem Morteratsch, Rückhaltebecken hinter dem Roseg, höhere Kanaldämme oder gar eine Verlegung des Flaz. Der Gemeindepräsident studierte Klimaszenarien und streute die beunruhigenden Ergebnisse vorsichtig im Dorf.

Kostspielige Sicherheitsmaßnahmen

Die jüngeren Bewohner fühlten sich als Opfer - der Öko-Hysterie, der Klimazerstörung oder der Kantonsbehörde. Die älteren schimpften auf die "Studierten aus Zürich", weil die ihre Erfahrungen mit dem Hinweis auf den Klimawandel einfach wegwischten. Kurz vor der Abstimmung des Gemeinderats, im September 1999, brach erneut Hochwasser über Samedan herein. "Ein Geschenk des Himmels", sagt der Gemeindepräsident heute, "da haben alle kapiert, was uns drohen könnte."

Und so stimmte die Mehrheit für die teuerste, aber nachhaltigste Variante. Sie sieht vor, den milchigen Gletscherstrom des Flaz in einem naturnahen Bett am Dorf vorbeizuleiten und dahinter in den Inn münden zu lassen. 30 Millionen Franken kosteten die Bauarbeiten, ein Viertel davon musste die Gemeinde tragen. Im Sommer 2004 wurde das neue Bett des Flaz geflutet, in Samedan scheint die Hochwassergefahr gebannt.

Seit kurzem arbeiten Hydrologen, Glaziologen und Meteorologen in den Projekten "alpS" und "acqua alta" an einem gemeinsamen Hochwasser- und Frühwarnsystem. Es soll den aktuellen Gletscherabfluss im Einzugsgebiet mit der Wetterprognose kombinieren - über kurz oder lang die einzige Chance, den Gefahren aus den Gebirgsgletschern etwas entgegenzusetzen.

Katastrophenalarm als Normalzustand

An der Monte-Rosa-Wand, die sich zwischen dem Schweizer Wallis und dem italienischen Piemont bis auf 4634 Meter steil in den Himmel reckt, kooperieren Behörden und Wissenschaftler beider Länder schon länger sehr eng - aus gutem Grund: Die Eispanzer auf den Flanken der zweithöchsten Alpenwand sorgen regelmäßig für Katastrophenalarm.

Auf der italienischen Seite fährt ein altmodischer Sessellift mit Holzsitzen vom Bergdorf Macugnaga direkt vor den Monte Rosa auf 1932 Meter, Schauplatz eines einzigartigen Naturspektakels: Seit dem Jahr 2001 reißt sich der Belvedere-Gletscher vom Steilmassiv los und wälzt häusergroße, blaugraue Massen talabwärts; mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Metern im Jahr, begleitet von einem urigen Sound aus knirschendem Eis, bröckelnden Steinen und Schmelzgeplätscher.

5000 Menschen in Gefahr

So unklar die Ursachen, so dramatisch sind die Folgen dieses so genannten "Surge-Effekts": Im Frühsommer staut sich das Schmelzwasser aus dem Monte-Rosa-Massiv auf dem Eis vor den Schuttmassen des Belvedere in 2160 Meter Höhe zu einem milchig-grünen See. Im Juni 2002 beobachtete der Zürcher Glaziologe Christian Huggel, wie dessen Pegelstand Tag für Tag um einen Meter wuchs - und löste Alarm aus: Würde der See, der mittlerweile 60 Meter tief war, über seine Eisränder ausbrechen, könnte eine Schlamm- und Steinlawine das Tal mitsamt der Ortschaft Macugnaga verwüsten. 5000 Menschen waren akut gefährdet.

Die Protezione Civile, der italienische Zivilschutz, startete einen Noteinsatz. Macugnaga wurde teilevakuiert, Hubschrauber flogen Pumpen und armdicke Starkstromkabel ein, Experten untersuchten im Eilverfahren die Stabilität der Eisränder und den Weg einer potenziellen Flutwelle. Das Resultat rechtfertigte die Angst: Über drei Millionen Kubikmeter Eiswasser drückten auf den Belvedere-Gletscher. Der Zivilschutz begann den See abzupumpen. Erst nach mehreren Wochen und sechs Millionen Euro Kosten war die Gefahr gebannt.

"Großes Glück gehabt"

Seither hat Christian Huggel die Gletscher über Macugnaga genau im Visier. Im Frühjahr 2003 lief der "Lago Effimero", der "Vergängliche See", wie er publikumswirksam getauft worden war, erneut voll. Im Juni brach er unter dem Gletscher hindurch, und in wenigen Tagen stürzten 2,3 Millionen Kubikmeter Eiswasser zu Tal - wurden allerdings durch Seitenmoränen und Schutzbauten im Zaum gehalten. Auch in den Jahren 2004 und 2005 entwich das Wasser durch natürliche Kanäle, bevor eine Flut drohte. "Zweimal großes Glück gehabt", sagt Huggel.Entwarnung ist nicht in Sicht: Der Belvedere drängt weiter den Berg hinunter, schlug schon die Betonstützen der Materialbahn zur Wanderhütte Rifugio Zamboni-Zappa um, rammt die Seitenmoräne und bringt so immer mehr Gesteinsmaterial in Bewegung.

Die Zeit drängt

Viel Zeit bleibt den Forschern nicht. In einem Bericht für die Schweizer Regierung hat der Zürcher Glaziologe Max Maisch verschiedene Gletscherschwund-Szenarien skizziert: Steigen die Gleichgewichtslinien zwischen Nähr- und Zehrgebiet um 100 Meter in die Höhe, werden bis 2050 sämtliche kleineren Alpengletscher verschwinden. Steigen sie um 300 Meter - das pessimistischste Szenario -, werden nur große Gletscher auf hohen, kalten Gipfeln das 21. Jahrhundert überdauern.