In Brasilien sind mehr als 200 indigene Völker beheimatet, die meisten leben im Regenwald der Amazonasregion. Nur einige wenige gelten als „unkontaktiert“, sie führen ihr traditionelles Leben im Regenwald ohne jede Berührung mit der Außenwelt. Bekannt ist ihre Existenz vor allem durch Berichte anderer Indigener in der Gegend.

Die meisten dieser unkontaktierten Völker Brasiliens leben im Javari-Tal nahe der Grenze zu Peru, im Westen des Landes, in einem Schutzgebiet für Indigene von 8,5 Millionen Hektar Größe (das entspricht etwa der Fläche Österreichs). Dort leben mehr als 5000 Indigene, Angehörige von mehr als 20 Völkern, darunter die Matsés, Marubo, Kulina, Kanamari und einige bisher unkontaktierte Ethnien, unter ihnen auch eine Gruppe aus etwa 100 Korubo. Das Vale do Javari ist das zweitgrößte Indigenenschutzgebiet am Amazonas nach dem der Yanomami an der Grenze zu Venezuela.

Die Korubo sprechen eine Variation von Pano, einer Sprache, in der sich auch einige der Nachbarvölker verständigen, und umfassen insgesamt etwa 200 Personen, verteilt auf Untergruppen. Eine Gruppe, genannt die Maya-Gruppe (18 Mitglieder), wurde 1996 kontaktiert, die Marubão-Gruppe, bestehend aus 21 Personen, im Jahr 2014, und 2015 die Gruppen der Xuxu und der Maluxin. Die meisten Korubo jedoch leben bis heute isoliert, ohne je einen Weißen getroffen zu haben.

Schutzbehörde versucht jeglichen Kontakt mit den Ureinwohnern zu vermeiden

Zwar wird ihre Gesamtzahl auf 200 geschätzt, die genaue Zahl ist aber ebenso unbekannt wie die der anderen indigenen Völker im Javari-Tal. Die Indigenenschutzbehörde FUNAI (Fundação Nacional do Indio) führt keine spezifischen Untersuchungen durch, weder demografischer oder ethnologischer noch linguistischer Art, und lässt auch keine Wissenschaftler in die Gebiete hinein. Ihr Ziel ist es, jeglichen Kontakt mit den Ureinwohnern zu vermeiden, solange dies deren Wünschen entspricht.

Im März 2019 begaben sich 30 FUNAI-Experten auf die größte Mission seit 20 Jahren. Sie wollten einen neuen Krieg zwischen den Matis und den Korubo verhindern. Mitglieder der beiden indigenen Völker hatten sich in der Vergangenheit gegenseitig getötet und waren sich im Kampf um ein Gebiet wieder mal gefährlich nahegekommen.

Schon als es 2014 zu ersten blutigen Auseinandersetzungen der Korubo mit den Matis gekommen war, hatte die FUNAI entschieden, einzuschreiten. Die Behörde tut dies nur in ganz seltenen, lebensbedrohlichen Fällen, wie Expeditionsleiter Bruno Pereira erklärt. „Die Politik der FUNAI ist es, unkontaktierte Völker tatsächlich nicht zu kontaktieren. In diesem Fall aber bestand die Gefahr, dass ein Volk ausgerottet werden würde. Daher mussten wir intervenieren. Die Mission wurde ein Erfolg. Wir führten Verhandlungen, um die Spannungen zu mindern und Landkonflikte am Rio Coari zu verhindern.“ Gleichzeitig wurden die kontaktierten Ureinwohner medizinisch untersucht. „Alle waren gesund mit Ausnahme eines Erwachsenen, der an Malaria litt und ohne Probleme eine siebentägige Behandlung akzeptierte. Alle wurden außerdem geimpft“, berichtet Pereira. „Der Einsatz endete friedlich.“ In der Vergangenheit hatte die FUNAI eine Reihe von Mitarbeitern nach gewalttätigen Angriffen der Korubo verloren.

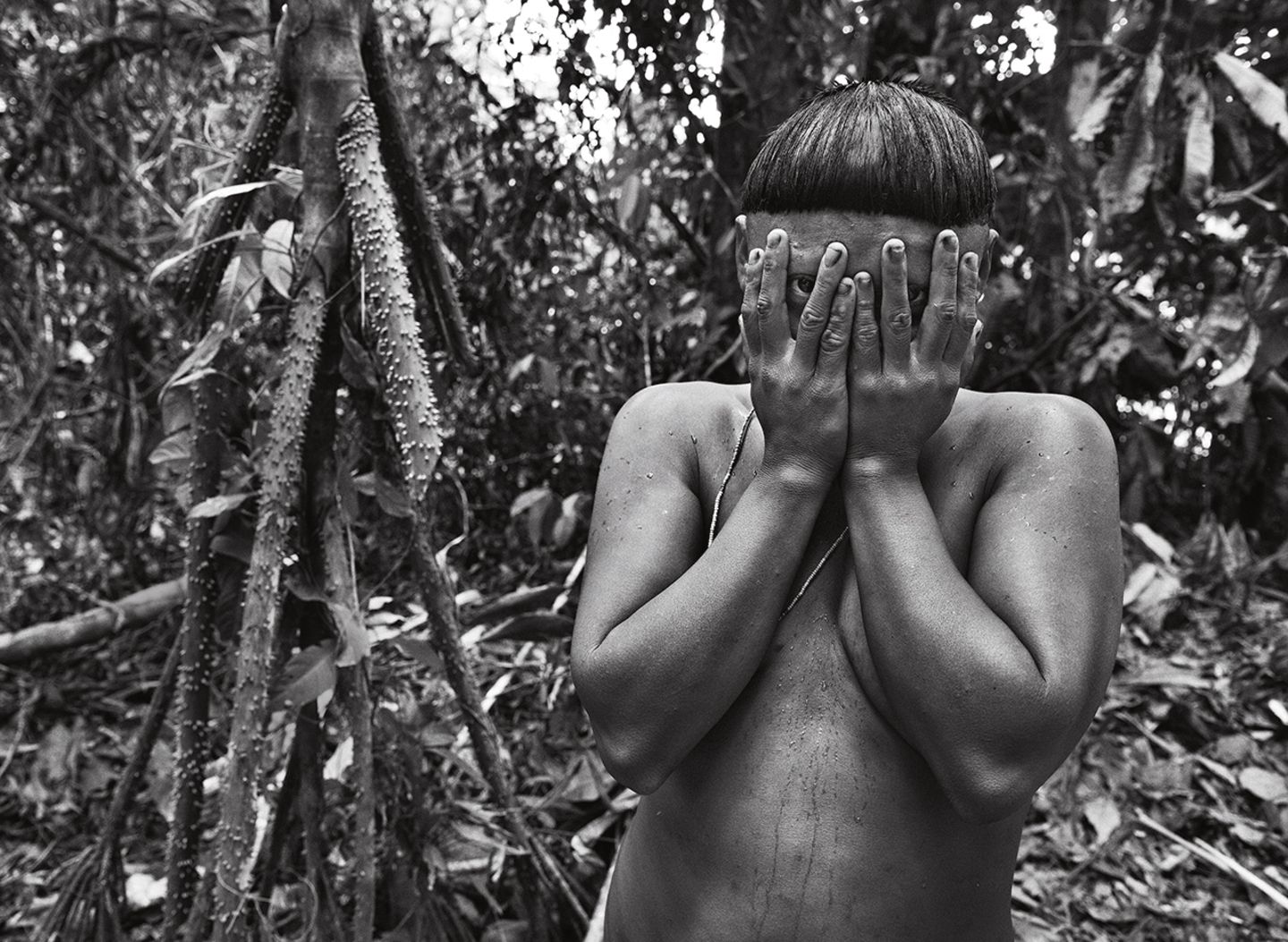

Während der Interventionen konnte die FUNAI die vier bereits kontaktierten Korubo-Gruppen dazu bewegen, sich gemeinsam am Rio Ituí anzusiedeln, in dessen Nähe die Behörde einen Stützpunkt hat. Dort leben heute 82 Korubo in traditioneller Lebensweise zusammen, die der Fotograf Sebastião Salgado 2017 erstmals besuchte (siehe Foto oben). Sie leben von der Jagd und vom Fischfang, vom Maisanbau und von Früchten. Sie tragen keine Kleidung und die Haare kurz – am Hinterkopf oft rasiert – und leben in Hütten aus Baumstämmen und mit Palmdächern.

Bolsonaro: "Die Indianer verändern sich"

Unter Staatspräsident Jair Bolsonaro – im Amt seit Januar 2019 – wurde das Budget der FUNAI zusammengestrichen und damit ihr Einsatz für die Indigenen limitiert. Experten der Behörde wurden durch Ideologen und christliche Missionare ersetzt, um Bolsonaros Ziel einer industriellen Nutzung des Regenwaldes zügig umzusetzen. Noch im Januar 2020 sagte er zufrieden über die Lage von Brasiliens Ureinwohnern: „Die Indianer verändern sich. Der Indio wird mehr und mehr ein Mensch wie wir.“

Die Gefahren für die Korubo und die anderen isolierten Völker wachsen, sei es durch illegale Goldgräber, Fischer, Holzfäller, Missionare oder den internationalen Drogenhandel, der durch ihr Schutzgebiet führt. Die Eindringlinge, die sich von Bolsonaro ermutigt fühlen, könnten nicht nur das Coronavirus einschleppen, sondern auch Erkältungen und Grippen, deren Krankheitsverlauf für die Ureinwohner oft tödlich endet, weil sie dagegen keine Antikörper haben. So sind im Xingu-Gebiet mehr als die Hälfte der erst kürzlich kontaktierten Indigenen vom Volk der Arara bereits mit Covid-19 infiziert.

Großbauern bewaffnen und Schutzreservate reduzieren

Die größte Gefahr jedoch ist nach Einschätzung aller Experten politischer Art: Bolsonaros Großangriff auf die Amazonasregion werde zwangsweise zu einer Verdrängung der Indigenen und einer weiteren Abholzung riesiger Regenwaldgebiete führen. Er versprach seinen Anhängern vor den Wahlen, dass er Großbauern bewaffnen und Schutzreservate reduzieren will. „Unser Plan für den Indio ist es, ihn so zu machen, wie wir sind. Der Indio spricht nicht unsere Sprache, hat kein Geld, ist ein armer Irrer und sollte nicht in Zoos gehalten werden. Lasst sie uns in die Gesellschaft integrieren. Das Militär leistet diesbezüglich exzellente Arbeit.“

Sollte der rechtsextreme Präsident nicht vorher durch ein Amtsenthebungsverfahren abgelöst werden, wäre er noch bis Ende 2022 an der Macht und könnte viele seiner Pläne unwiderruflich durchsetzen.