Diese Höhle, so einzigartig und unfassbar schön, die Krönung seines Forscherlebens: In ihr hätte er beinahe sein Leben gelassen. Dass sie gefährlich ist, wusste Paolo Forti. Einmal aber, bei einer Expedition im Frühjahr 2006, hat er seine Neugier nicht zügeln können und die „Cueva de los Cristales“, diese sagenhafte Kristallkammer tief unter der Wüste Chihuahua in Mexiko, ein paar Minuten zu lange bestaunt – bis ihre höllenheiße und feuchte Luft ihm die Sinne vernebelte. Er spürte plötzlich, wie Ohnmacht und Schwindel ihn überkamen. Wie er die Kontrolle über seine Harnblase verlor. Wie er hilflos um Atem rang.

Die Forscher riskieren ihr Leben

Mit letzter Kraft taumelte Forti gerade noch durch die Stahltür hinaus, triefend vor Schweiß, das Hämmern seines Herzschlags in den Ohren. Draußen betteten seine Kollegen ihn auf eine Liege, kühlten ihn mit Eisbeuteln unter Achseln und Nacken und flößten ihm literweise Elektrolyt-Lösung ein: Fortis Körpertemperatur war trotz des Schutzanzugs auf über 39 Grad Celsius gestiegen, sein Blutdruck hatte bedenkliche Werte erreicht. Erst nach knapp einer Stunde konnte er sich allmählich wieder aufrichten. Er weiß: Nur mit Glück ist er damals einem lebensgefährlichen Hitzschlag entronnen. Nun aber will er wieder zurück.

Der Italiener Paolo Forti, Geologe, 62, ist einer der erfahrensten Höhlenforscher der Welt. Ein Mann von überbordender Energie: Wenn er in seinem Büro in Bologna von der unterirdischen Welt erzählt, die sich im Erdreich des mexikanischen Minenorts Naica verbirgt, von ihren göttlichen Kristallen, ihrem teuflischen Klima, dann kann er sich kaum auf dem Schreibtischstuhl halten. Seine Gesten überschlagen sich, und seine Stimme beginnt zu stocken: „Mein Arzt“, sagt Forti, „versucht mich immer wieder davon abzuhalten, in diese Höhle zu steigen. Er meint, für einen Mann meines Alters sei das nicht die angemessene Aktivität.“

Mit einem beseelten, zugleich entschlossenen Lächeln fügt er hinzu: „Mein Arzt ist ein kluger, sympathischer Mann. Aber er weiß natürlich, was er in diesem Fall mit seinem Rat machen kann.“ Forti leitet das Italienische Institut für Höhlenforschung, er war Vorsitzender der Internationalen Union für Speläologie, seit mehr als 40 Jahren erkundet er rund um den Globus die Geheimnisse jener Tiefen, in die kein Sonnenstrahl fällt. Er hatschon einiges an spektakulären Tropfsteinformationen, Kristalldrusen und Labyrinthen erlebt. Die Höhlen von Naica aber haben ihn vollkommen aus der Fassung gebracht, wie er gern zugibt. Schließlich: „So etwas hat die Menschheit noch nie gesehen, nicht einmal erträumt – außer in den Geschichten von Jules Verne vielleicht.“

Es ist ein Tag im Oktober 2002, an dem alle Gewissheiten, die Forti sich in seinem Forscherleben erarbeitet hat, ins Wanken geraten. Schon seit zwei Jahren kursiert in Speläologen-Kreisen der Bericht von zwei mexikanischen Bergleuten, die bei einer Sprengung in Naica, einer der weltgrößten Minen für Silber, Blei und Zink, eine Höhle mit Riesenkristallen entdeckt haben sollen. Unerträglich heiß sei die Luft darin, heißt es, und schwer wie Dampf. Kollegen von Forti haben diese Höhle bereits begutachtet. Und nun hat er endlich Gelegenheit, die legendäre Cueva de los Cristales mit eigenen Augen zu sehen. Gemeinsam mit drei anderen Forschern und einem Ingenieur der Minengesellschaft „Peñoles“ fährt er ihr entgegen: auf einer Straße, die sich unter der Chihuahua-Wüste in den Schächten der Silbermine immer tiefer ins Erdreich schraubt. 20 Minuten lang steuern sie so hinab. Dann, in 290 Meter Tiefe, biegt der Fahrer des Lastwagens plötzlich in einen engeren Tunnel ein und hält dort vor einer Tür.

Gefährliche Kombination: Hitze und Feuchtigkeit

Es ist fast 35 Grad Celsius warm. Trotzdem trägt Forti ein langärmeliges Baumwollhemd; sein Kollege, der Physiker Giovanni Badino, hat sich sogar in mehrschichtige Polarkleidung eingehüllt. Die Wissenschaftler hoffen: Was vor Kälte schützt, wird auch die extreme Hitze abhalten, die im Inneren der Kristallkammer zu erwarten ist; denn die Wärmeisolierung wirkt grundsätzlich in beide Richtungen. Die umgekehrte Strategie, möglichst wenig Kleidung zu tragen und die Körpertemperatur schwitzend zu regulieren, wäre in der Tiefe von Naica hingegen zum Scheitern verurteilt: Wie in einem römischen Dampfbad könnte der Schweiß in der überhitzten und vor allem sehr feuchten Höhlenluft kaum verdunsten und daher auch nicht die Hautporen kühlen.

Die Männer öffnen die Tür, ein Hitzeschwall schlägt ihnen entgegen. Eine weitere Tür - dann blicken die Forscher auf das, was Forti als Himmel und Hölle zugleich erscheint. Eine in mattem Weiß leuchtende, stickige Kammer tut sich vor ihnen auf,etwa 40 Meter tief, 30 Meter breit, durchsetzt von gigantischen, kreuz und quer ineinander verschränkten Säulen aus Selenitkristall: hochreinem Gips, seines Glanzes wegen benannt nach der griechischen Mondgöttin Selene. Zwei funzelige Lampen erhellen diesen bizarren Zauberwald aus durchsichtigem Gestein, der schwache Lichtschimmer strahlt wie aus abertausend Spiegeln zurück. Es ist ganz still.

Paolo Forti macht vorsichtig ein, zwei Schritte in die Kammer hinein, tastet sich voran auf dem rutschigen Untergrund, der ebenfalls aus Kristallen besteht. Der Strahl seiner Stirnlampe huscht über die Selenitsäulen, die wie gefrorene Lichtstrahlen in den Raum ragen; einige laufen an ihren Enden in feine Spitzen aus, andere münden in einer Vielzahl von Stacheln; als wären sie einst geborsten und im selben Augenblick erstarrt.

Die Kristalle sind riesig - und herzzerreißend schön

Bis zu 14 Meter lang sind die Riesenkristalle, mehr als einen Meter im Durchmesser - zehnmal mächtiger als die größten Selenitformen, die den Wissenschaftlern bisher aus anderen Höhlen bekannt sind. Daneben kommen Forti und sein Kollege sich vor wie Ameisen. Wie nur konnten diese Kristalle so groß werden? So rein, so transparent, so herzzerreißend schön? Und wie lange haben sie dazu gebraucht? Nach gut zehn Minuten kann Forti die Luft in der Höhle nicht länger ertragen: Seine Augen brennen, die Hitze schmerzt in den Lungen. Er ist völlig erschöpft. Etwa eine Viertelstunde nach ihm kommt auch Giovanni Badino durch die Stahltür heraus – und reißt sich zeternd die Arktiskleidung vom Leib: Sie hat ihm, wie angenommen, die Hitze zwar länger vom Körper ferngehalten, doch mit der Zeit hat der Stoff die Temperatur der Höhlenluft angenommen und brennt ihm nun auf der Haut.

Den Forschern ist klar: Hier wird es nicht nur darum gehen, die Entstehungsgeschichte der größten Kristalle der Welt zu rekonstruieren – sie werden dies auch unter Bedingungen leisten müssen, die für Menschen binnen kurzer Zeit tödlich sein können. Bedingungen, die den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der Höhlenforschung markieren.

Das größte Speläologie-Projekt aller Zeiten

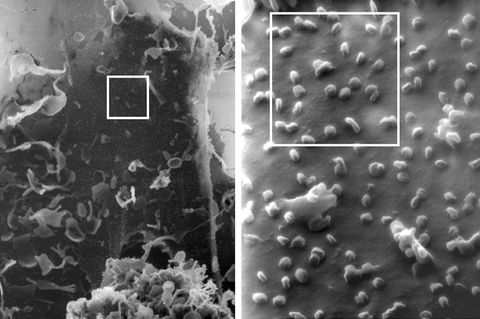

Seit Januar 2006 ringen Paolo Forti und seine Kollegen der italienischen Speläologen-Gemeinschaft „La Venta“ nun mit dieser Herausforderung. In zähen Verhandlungen haben sie der Minengesellschaft abgerungen, dass sie die einzigartige Kristallhöhle für mindestens drei Jahre in Ruhe erkunden dürfen. Wissenschaftler aus sechs Nationen und acht Fachrichtungen haben sich ihnen angeschlossen: Mikrobiologen und Pollenforscher sind dabei, Kristallographen, Immunologen und Geochemiker. Die Erkundung der Naica-Höhlen ist zum größten interdisziplinären Speläologie-Projekt aller Zeiten geworden. Kristallproben liegen mittlerweile in Laboren in Norwegen, in Italien und in den USA, um zermahlen, durchleuchtet und analysiert zu werden; um Geheimnisse über prähistorische Erdbeben und Grundwasserschwankungen preiszugeben; um von Wäldern zu berichten, die früher die heutige Wüste von Chihuahua überwucherten – und um indirekt sogar Hinweise darauf zu liefern, unter welchen Bedingungen sich Leben auf anderen Planeten entwickelt haben könnte.

Mehrmals im Jahr kehren Forscher des La- Venta-Teams für einige Wochen nach Naica zurück. Sie nehmen neue Gesteinsproben, vermessen die Hohlräume und Kristalle so akkurat wie nur möglich, suchen nach weiteren, bislang unentdeckten Schatzkammern in der Tiefe. Vier verschiedene Höhlen sind unter dem Wüstenboden bereits gefunden worden; doch die Erkundung der Unterwelt geht sehr langsam voran: Schließlich haben die Geologen es hier mit dem „unwirtlichsten Forschungslabor der Welt“ zu tun, wie sie sagen: Die Luft dort unten ist rund 50 Cel- sius heiß, und mit einer Luftfeuchtigkeit von fast 100 Prozent unerträglicher als jede Sauna.

Innerhalb von Minuten droht den Wissenschaftlern ein Hitzschlag. Und jedes Einatmen ist mit Tücken verbunden: Denn die Innenwände der Lungen stellen in dieser Umgebung verhältnismäßig kühle Oberflächen dar; an ihnen kondensiert die Luftfeuchtigkeit zu Wasser – sodass die Forscher riskieren, am eigenen Atem regelrecht zu ertrinken.

Eiswürfel schützen vor der Überhitzung

Giovanni Badino, neben Paolo Forti der führende Wissenschaftler im La-Venta-Team, hat deswegen für die Naica-Expeditionen spezielle Schutzanzüge entwickelt; „Tolomea“ hat er sie getauft, nach einem der Höllenkreise in Dantes Inferno: Mehrere Isolierschichten und ein von Eiswürfeln gespeister Kühlkreislauf halten die Hitze von der Haut fern, ein „Sinusit“ genanntes Gerät kühlt die Atemluft und bläst zugleich kalten Wind auf die Augen – die wären sonst die Ersten, deren Gewebe unwiderruflich zerstört würde, wenn es sich auf über 42 Grad erhitzt. Die Anzüge verlängern den Aufenthalt in der Höhle auf etwa eine Stunde. Gänzlich verhindern, dass sich die Körpertemperatur erhöht und die Forscher mit künstlichem Fieber aus der Höhle zurückkehren, können sie nicht. Außerdem machen sie jede Bewegung langsam und schwerfällig. „Es ist, als würden wir auf Erden zu einer Weltraummission aufbrechen“, sagt Tullio Bernabei, Fotograf und Dokumentarfilmer von La Venta.

Wie Forti hätte auch er seinen Forschungsdrang schon einmal um ein Haar mit dem Leben bezahlt: Er hatte sich allein in einen hinteren Winkel der Cueva de los Cristales vorgewagt; unterwegs fiel ihm auf, dass der Anzug ein Leck hatte, Kühlflüssigkeit tropfte heraus. Bernabei dachte, die Kühlung werde schon eine Weile lang reichen: Der Höhlengang vor ihm, den noch niemand betreten hatte, erschien ihm allzu verlockend. Also tastete er sich weiter in eine enge Passage hinein, deren Wände von derart reinen Kristallen ausgekleidet waren, dass Bernabei sich in ihnen spiegelte. Dutzende Abbilder seiner selbst starrten ihn an, das einzige Geräusch in seinen Ohren war das Surren des Atemgeräts.

Wie konnten die Säulen entstehen?

Plötzlich aber verstummte das Surren; als einziges Geräusch blieb sein eigener Herzschlag. Der Ventilator des Atemgerätes war ausgefallen. Panisch begann Bernabei in Richtung Ausgang zu laufen – und stolperte dabei über einen Kristallblock. Da meldete sich sein Instinkt: Der Fotograf zwang sich, trotz seiner Todesangst ganz langsam in Richtung Ausgang zu klettern. Gerade noch rechtzeitig erreichte er die Tür, brach draußen zusammen, unter den Augen des Team-Arztes.

Wie konnten die Mammut-Säulen entstehen?

Seither haben die Forscher es sich zur unumstößlichen Regel gemacht, die Höhle niemals allein zu betreten – und sie nach spätestens 50 Minuten wieder zu verlassen. So mühsam und gefährlich die Erkundung der Naica-Höhlen auch ist, so scheint doch gerade die lebensfeindliche Hitze dort unten das Wachstum der Riesenkristalle erst ermöglicht zu haben. So viel jedenfalls glauben die Geologen um Paolo Forti inzwischen über die Evolution der Selenit- Formationen sagen zu können: Vor etwa 25 Millionen Jahren stieg eine gewaltige Magma-Masse aus dem Erdinneren bis auf rund 2000 Meter Tiefe empor – und presste heißes, mineralgesättigtes Thermalwasser in das erzhaltige Kalkgestein, das dadurch zu den heutigen Naica-Bergen aufgeworfen wurde. Vor vermutlich ein bis zwei Millionen Jahren entstanden dann durch Verschiebungen in derErdkruste mehrere Hohlräume: die Cueva de los Cristales sowie ihre Nachbarn „Ojo de la Reina“ (Auge der Königin), „Cueva de las Velas“ (Höhle der Segel) und – in geringerer Tiefe – die „Cueva de las Espadas“ (Höhle der Schwerter).

Wasser füllte die Höhlen und löste Kalziumund Sulfat-Ionen aus dem Erdreich. Diese verbanden sich, während die Temperatur langsam sank, in ihrem Wasserbad zu Selenitkristallen und anderen Gipsformationen. Erst vor etwa 20 Jahren endete der Prozess, als die Minengesellschaft den Grundwasserspiegel unter Naica mit Pumpen absenkte, um neue Erzvorkommen zu erschließen. Die Höhlen fielen trocken – und legten ihre glänzenden Schätze frei. Wann genau aber haben die gewaltigen Selenitsäulen in der Cueva de los Cristales zu wachsen begonnen?

Siedend heißes Wasser aus dem "Inferno"

Diesem Rätsel nähern sich Forti und seine Kollegen von verschiedenen Seiten gleichzeitig: Der Geologe Stein-Erik Lauritzen untersucht im norwegischen Bergen das Verhältnis von Uran-Zerfallsprodukten im Gestein, um daraus Rückschlüsse auf dessen Alter zu ziehen. Forti selbst hat parallel dazu ein eigenwilliges Experiment konstruiert: In einem schlichten umgebauten Kunststoffeimer aus dem Baumarkt hat er kleine Platten aus Gips befestigt, dem Ausgangsmaterial der Kristall-Evolution. Den Eimer brachten die Forscher in 590 Meter Tiefe in den Minenschacht. Brodelnd heißes Wasser sprudelt hier aus dem Fels, weshalb die Forscher diesen Ort „das Inferno“ nennen. Aus der Geschwindigkeit, mit der auf den Gipsplatten Kristalle wachsen, können die Geologen nun auf das Alter der in den Höhlen vorhandenen Kristalle rückschließen.

Die bisher ermittelten Daten deuten auf ein Alter von rund 350 000 Jahren hin: Da unterschritt das Thermalwasser erstmals die Temperaturschwelle von 59 Grad, und der darin gelöste Gips begann sich in Form von Kristallen abzusetzen. Über diese 350 000 Jahre blieben die Bedingungen im Erdreich einzigartig konstant - weil das Höhlensystem nach außen hin geschlossen ist. Es konnte praktisch kein Wasser austreten, und auch das umliegende Gestein kühlte kaum ab. „Solche stabilen Bedingungen sind absolut außergewöhnlich“, sagt Forti. „Wäre das Wasser nur ein klein wenig schneller erkaltet, hätten die Kristalle niemals diese Dimensionen erreicht. Selbst wenn irgendwo auf der Erde ähnliche Höhlen existieren sollten - die Wahrscheinlichkeit, dass darin solch große Kristalle heranwachsen statt vieler kleinerer, ist verschwindend gering. Ich würde sagen, es ist praktisch ausgeschlossen.“