Vielleicht ist heute der Tag, an dem sie stirbt. An dem ihr Herz stehenbleibt, einfach so. Vielleicht bricht sie in der S-Bahn zusammen, zwischen zwei Haltestellen, mitten unter all den Menschen. Vielleicht legt sie sich heute Abend schlafen und steht nie wieder auf. Die Angst würgt sie im Hals, sie schnürt ihr die Luft ab, drängt sie in die Ecke, mit hochgezogenen Schultern und hämmerndem Herzen. Angst, immer Angst. Am Morgen die Angst, den Tag irgendwie zu überstehen. Am Abend die Angst vor der Nacht, an deren Ende sie vielleicht nicht mehr aufwacht. Angst vor dem Tod, Angst vor dem Leben. Angst davor, dass das alles kein Ende hat, dass es nie wieder gut wird und sie nie wieder die, die sie war. Furchtlos. Ziemlich fest auf dem Boden der Tatsachen stehend. Keine, die Angst hat gegen alle Vernunft.

Mit schwachen Menschen kann ich nichts anfangen, dachte sie immer. Ich bin eine starke Frau, und das wollte ich auch immer sein, das durften gern alle wissen, kein Problem.

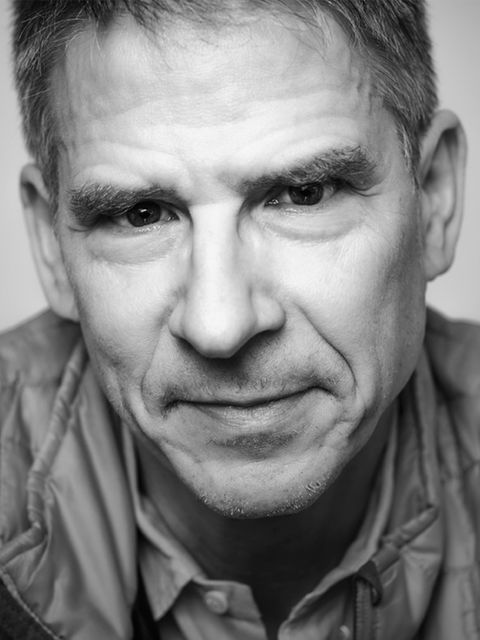

Von der Angst, die sich festgesetzt hat in ihrem Kopf und sie halb wahnsinnig macht, ahnte lange niemand um sie herum etwas. Sie wollte es nicht anders. Es ist einer dieser frostklammen Tage, die sie nicht mag, die Kälte kriecht in die Knochen, und das Leben steht still. Sie erträgt das schlecht, diese Winterstarre, überhaupt alles Warten darauf, dass es weitergeht. Eine Altbauwohnung in Berlin; vor den Fenstern schwindet das Licht. Auf dem Klavier stehen Kinderbilder, vor dem Bücherregal trocknet Wäsche. Anne Fischer*, 35 Jahre alt, sitzt am Esstisch und erzählt, wie die Angst ihr Leben übernahm, sich lähmend, legte. Die Hände, immer in Bewegung, streichen kurze Haarsträhnen hinter die Ohren. Kein Zögern, kein Zeichen, dass sie sich quält mit der Erinnerung. Der Blick fest, die Sätze zielsicher, der Ton selbstironisch, bis irgendwann das Lachen kippt, die Tränen laufen und sie auf den Balkon in die Kälte flüchtet für eine hastige Zigarette. Manchmal überrascht es sie selbst, wie nah an der Oberfläche der Schrecken sitzt, noch immer.

Die Zeit, in der ihre Welt beinahe zerbricht, beginnt vor zweieinhalb Jahren. Die Angst schleicht sich allmählich in ihr Leben in diesem Herbst. Mit Sorgen um die zwei Kinder, um die Tochter, die im nächsten Sommer eingeschult werden soll. Jetzt entscheidet sich, glaubt sie, was sie als Mutter ausmacht. Jetzt muss sie sich kümmern, mehr noch als sonst, weil die Zukunft ihres Kindes allein von ihr abhängt – wie so vieles von ihr abhängt, davon, was in ihrer Kraft liegt. Anne Fischer ist einer dieser Menschen, die nie genug erreichen können. Die immer mehr leisten und dabei alles leicht aussehen lassen.

Ich habe immer die Verantwortung geschultert, sagt sie. Auch mehr, als eigentlich sein muss.

Sie findet es gut, wenn die anderen denken, dass sie alles spielend schafft. Ist zufrieden mit sich, wenn sie fragen: Wie macht die das bloß? Als ihre Tochter geboren wird, holt sie gerade ihr Abitur nach am Abendgymnasium und hat nebenbei ein Junior-Studium an einer Fachhochschule begonnen. Eine Ausnahmeregelung für Schüler mit guten Noten, die sich die Leistungen anrechnen lassen können auf ein späteres Studium. Das kriegst du hin, denkt sie anfangs. Lernen, Studieren, Haushalt, Baby, alles zusammen. Sie verbeißt sich in dieses Hinkriegenwollen. Die nächste Hausarbeit fürs Studium steht an, als ihr Mann sagt: Wie willst du das alles machen, du musst dich entscheiden. Da bricht sie das Studium ab. Das Abitur besteht sie mit 1,4. Immer ist da der Gedanke, dass sie mehr will, mehr schaffen muss. Ein Jahr später bewirbt sie sich um einen Studienplatz, Wirtschaftskommunikation. Doch dann wird sie erneut schwanger. Fühlt sich nach der Geburt des Kindes gefangen, ist neidisch auf ihren Mann, der auf Geschäftsreise geht, während sie Windeln wechselt.

Ich war nie so eine typische glückliche Spielplatzmutti. Fand auch diese Muttithemen immer total anstrengend. Ich wollte gar nicht hören, was die anderen Kinder schon alles konnten.

So schnell wie möglich sucht sie sich einen Job. Assistentin der Geschäftsführung, zuständig für zwei Start-up-Unternehmen. Immer ist sie die, die sich um alles kümmert. Die neben Job, Haushalt und Kindern auch noch die Elternvertretung in der Kita übernimmt.

Manchmal überrascht es sie selbst, wie nah an der Oberfläche das Grauen sitzt

Ihrem Mann wirft sie manchmal vor, dass er so wenig zu Hause ist, sich selbstverständlich darauf verlässt, dass sie das Familienleben organisiert. Sie gibt ihm deutlich zu verstehen, dass sie das alles auch ohne ihn kann. Sie sagt ihm, dass sie ihn liebt, aber nicht, dass sie ihn braucht, zum Leben, zum Sein. Die Verantwortung gehört ihr allein. Und alles, was sie beschäftigt, macht sie mit sich aus. An einem Abend in jenem Herbst, in dem die Sorgen allmählich immer mehr Zeit und Platz einnehmen, sitzt sie auf dem Sofa, als ihr plötzlich die Luft wegbleibt und der Kreislauf absackt, sie stolpert ins Bad, lässt kaltes Wasser über ihre Handflächen laufen, steht vor dem Spiegel und denkt, ist jetzt was mit dir? So fängt es an, dass sie abends, wenn es ruhig wird, nicht mehr abschalten kann. Die Gedanken verketten sich in ihrem Kopf, drehen sich im Kreis:

Was ist, wenn dir was passiert, ein Autounfall, ein Herzinfarkt, wenn du plötzlich tot bist? Wenn die Kinder auf einmal ohne die sind, die alles macht?

Die Gedanken quälen sie, machen sie rastlos. Wenn sie jetzt abends auf dem Sofa vor dem TV-Gerät sitzt, wird ihr schwindelig, dann schreckt sie hoch und sucht sich eine Beschäftigung, Bewegung, irgendeine Hausarbeit, um wieder atmen zu können. Sie beginnt, sich selbst zu beobachten, in ihren Körper hineinzuhorchen. Abends sitzt sie im Bett, kann sich auf kein Buch mehr konzentrieren und gleicht stattdessen im Internet Symptome ab: Was hast du, wenn es hier sticht, was hast du, wenn es hier drückt? Zum Arzt zu gehen, traut sie sich nicht. Nie hatte sie mehr als eine Erkältung. Jetzt sitzt sie da und denkt ans Sterben.

Herzmuskelentzündung. Total super. Das merkt man ja auch oft nicht, und zack, biste auf einmal weg.

Ausgerechnet in dieser Zeit stirbt der Sohn einer Bekannten ihrer Mutter tatsächlich an einer Herzmuskelentzündung. Ein junger Mann, liegt eines Morgens einfach tot in seinem Bett. Überall findet sie jetzt solche Geschichten. Jede bestätigt sie in ihrer Angst.

Irgendwann, da ist es schon Frühling, geht sie schließlich zum Arzt. Weil sie glaubt, dass sie den Flug in den Osterurlaub nach Dubai vielleicht nicht übersteht. Sitzt dem Hausarzt gegenüber und sagt, wissen Sie, ich habe Angst, dass ich sterbe. Und fängt an zu weinen. Da ist nichts, zeigt die Untersuchung, kein Befund, keine Gefahr. Körperlich gesund, das Herz in Ordnung; die Diagnose sollte sie beruhigen und tut es doch nicht. Der Arzt verschreibt ein angstlösendes Antidepressivum. Doch sie nimmt das Medikament nicht. Aus Furcht, die Kontrolle zu verlieren. Sie findet, dass Tage im Tablettennebel keine Wahl sind, wenn man arbeiten und funktionieren muss. Und sie denkt an den Freund damals in ihren ersten Jahren in Berlin, der Mittel gegen seine Depressionen nahm und eines Tages trotzdem vom Dach des Studentenwohnheims sprang. Sie findet, was von allein kommt, muss auch von allein wieder gehen. Wenn du nur hart genug daran arbeitest. Auf dem Flug nach Dubai hält die Angst still. Auch den Urlaub hindurch, ganz ohne Tabletten. Ein paar Wochen später besucht sie mit den Kindern ihre Eltern im Norden. Unterwegs im Auto hakt die Kupplung; sie muss das überprüfen lassen in Berlin, das hat sie im Kopf, als sie sich auf den Heimweg macht, die Kinder auf der Rückbank. Sie kommen 30 Kilometer weit.

Wir sterben, tobt die Angst in ihr, wir sterben, und du bist schuld.

Vor ihr ein Auto mit Anhänger, sie setzt zum Überholen an und merkt im gleichen Moment, wie die Panik in ihr hochsteigt, wie ihr Herz zu rasen anfängt, wie ihr schwarz vor Augen wird. Runter von der Autobahn, denkt sie noch. Brüllt die Kinder an, sie sollen still sein. Schafft es irgendwie auf die nächste Abfahrt, bringt den Wagen zum Halten und ruft eine Freundin an, die in der Nähe der Eltern wohnt und sie abholt. Ihr Mann ist weit entfernt in Berlin. Sie tauschen die Autos, und keine Stunde später bleibt ihr Wagen, den jetzt die Freundin fährt, mit defekter Kupplung stehen – wie zum Beweis, dass ihre Todesangst berechtigt war. Danach fällt die Angst sie immer wieder an. Es ist, als verlerne sie die Normalität, alles Selbstverständliche, Stück für Stück. Sie erkennt sich selbst nicht mehr. Früher fuhr sie mit Tempo 200 über die Autobahn, telefonierte nebenbei noch und rauchte. Jetzt reichen 100 Meter auf der Berliner Stadtautobahn, Minuten weg von zu Hause, damit ihr Herz sich überschlägt und ihre Hände nass werden von Schweiß.

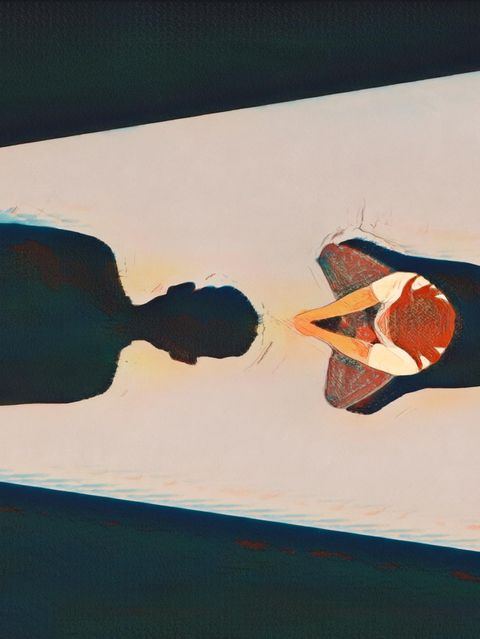

In der S-Bahn glaubt sie zu ersticken, muss aussteigen, sofort. Und dann, immer wieder: Luft holen, weiter geht’s. Ausreden kann sie sich die Angst nicht, aber sie hält sie aus. Hofft sie. Sie kämpft darum, wenigstens in den Augen der anderen die zu bleiben, die sie immer war. Schleppt sich weiter, schwer erkältet durch den Umzug ihrer Bürogemeinschaft, will sich nicht krankschreiben lassen, bis es ihr so schlecht geht, dass sie auf dem Weg zum Arzt fast zusammenbricht. An jenem Tag glaubt sie zu sterben, jetzt und hier, auf der Straße, allein. An einer Baustelle fleht sie einen der Arbeiter an, sie die letzten Meter zur Praxis zu begleiten. Ein völlig Fremder, der den Tod aufhalten soll. Sie erkennt sich nicht wieder. Nie im Leben hat sie sich die Mühe gemacht, nach Hilfe zu schreien. Hat immer selber die Richtung gefunden, ganz gleichgültig, wie traurig, wie wütend, wie ratlos sie war. Zum ersten Mal in ihrem Leben fehlt ihr der Plan. Die Angst macht sie hilflos, und die Hilflosigkeit macht die Angst noch größer. Auf einmal kann sie nicht mehr allein sein mit ihren Kindern und der Verantwortung.

Wenn du hier stirbst, dann sitzen deine Kinder da und müssen irgendwie weitermachen.

Da ist der letzte Rest von Sicherheit verloren. Nichts mehr übrig von ihrer heilen Welt.

Du machst dir vor Angst in die Hose, wenn du morgens aufstehst, der Wecker klingelt, und du stehst unter der Dusche und würdest am liebsten nach deiner Mama oder nach deinem Mann brüllen, damit du bitte nicht allein bist.

Es ist Zeit, um Hilfe zu schreien.

Sie beginnt eine Therapie. Und erfährt endlich, was mit ihr los ist: Sie leidet an einer Generalisierten Angststörung. Doch diese Erkenntnis macht alles nur noch schlimmer. Weil die Gespräche mit der Psychologin an Dinge rühren, die sie nie ausgesprochen, nie erzählt hat. An die Ursachen der Angst. Anne Fischer wächst nördlich von Flensburg auf, in einem dieser Dörfer, aus denen niemand je wegzuziehen scheint. Sie lebt in einer Familie, in der es nicht an Liebe fehlt – aber an Halt. Als Kind ist sie häufig allein zu Hause mit ihrem kleinen Halbbruder; die Mutter arbeitet als Kellnerin, der Stiefvater im Schichtdienst in einer Fabrik. Einmal, da ist Anne sieben und der Bruder drei, brüllt der plötzlich vor Bauchschmerzen, sie läuft zu den Nachbarn und holt Hilfe. Im Krankenhaus entfernen die Ärzte ihm eine Niere. Vielleicht fängt es damals an, das Gefühl, das sich durch ihr Leben ziehen wird: ganz allein die Verantwortung tragen zu müssen. Als sie acht Jahre alt ist, stirbt ihr leiblicher Vater, der in der Nachbarschaft lebte und ihr bis dahin immer nah gewesen ist. Da hat Anne es schon gelernt, all das für sich zu behalten, was sie beschäftigt, die Tränen runterzuschlucken und die Angst.

Die Mutter, bei Annes Geburt erst 19 Jahre alt und kurz darauf geschieden, hat es nicht leicht in der Familie ihres zweiten Mannes. Die Schwiegermutter hat sich eine andere Frau für ihren Sohn gewünscht. Anne spürt die Ablehnung. Und weint fassungslos, als die Eltern sich entscheiden, ins Haus der Oma zu ziehen. Da ist sie elf und weiß ganz sicher, dass das nicht gut ausgehen wird mit allen unter einem Dach. Es geht nicht gut. Die Mutter versucht auszuweichen – der Schwiegermutter und dem Gefühl, nicht willkommen zu sein. Manchmal geht sie, wenn sie von der Arbeit kommt, direkt ins Schlafzimmer, manchmal betäubt sie sich mit Alkohol und Medikamenten. Wenn sie getrunken hat, geht sie dem Streit nicht mehr aus dem Weg. Anne schlägt sich mit dem Bruder, Liebling der Großmutter, bis beide heulen. Sie hält es kaum aus, mit ihm an einem Tisch zu sitzen. Der Stiefvater erträgt Konflikte stumm, steht schweigend zwischen seiner Mutter und seiner Frau. Alle leiden, aber jeder für sich. Anne spricht mit niemandem über ihre Probleme. Hilft zu Hause beim Putzen und am Wochenende im Lokal, das die Eltern übernommen haben. Und wenn sie ihren Freunden von den Kämpfen mit der Oma erzählt, dann so, dass alle darüber lachen. Nur die Schule wird ihr schließlich gleichgültig. Ärger bringen ihr die schlechten Noten nie. Vielleicht, weil zu Hause alle zu sehr mit sich beschäftigt sind, um Folgen abzuwägen und in die Zukunft zu schauen. Der Mutter geht es immer schlechter, sie hat Panikattacken, kann das Dorf nicht mehr verlassen und manchmal nicht einmal das Haus, trinkt immer mehr und ist eines Tages plötzlich weg, für Wochen, Monate in einer Klinik.

Stück für Stück geht alle Sicherheit verloren. Irgendwann verlässt sie die Kraft, Verantwortung allein zu tragen

In der neunten Klasse muss Anne die Realschule verlassen. Und begreift, dass es jetzt allein an ihr liegt, was aus ihrem Leben wird. Macht einen guten Hauptschulabschluss und eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin. Mit 18, nach einem letzten, heftigen Streit mit der Großmutter, zieht sie zu Hause aus. Die Therapie wühlt alle Wut und Verlorenheit von damals wieder auf. Zerrt an der Beziehung zu ihrer Mutter, die immer eng war und es immer blieb, trotz allem oder gerade deshalb.

Verdammt, warum musste ich so viel Verantwortung übernehmen, obwohl du die Mutter bist und ich das Kind? Wieso hast du das so verbockt? Warum habt ihr euch nicht um die Schule gekümmert, weshalb war euch das nicht wichtig?

Nichts davon sagt sie der Mutter. Weil sie merkt, dass der all das Angst macht, dass sie sich schuldig fühlt. Einmal stehen sie zusammen in der Küche, und im Radio läuft ein Lied, die Zeilen hängen im Raum zwischen ihnen: Weißt du nicht, wie schön du bist? Und die Mutter sagt: Weißt du, Püppi, immer, wenn ich das höre, dann muss ich an dich denken. Ich weiß, ich habe vieles falsch gemacht. Und du bist trotzdem so eine tolle Frau geworden. Mit Anfang 20 hält Anne das Dorfleben nicht mehr aus, die Einmischung von allen Seiten, die Enge, die Erwartbarkeit. Jeden Freitag nach der Arbeit fährt sie jetzt nach Berlin, das sie nur von der Loveparade kannte und augenblicklich großartig fand: so riesig und anonym, und keinen interessiert’s, wie du aussiehst oder was du machst. Am Wochenende quartiert sie sich in einem Hotel ein und sortiert Wohnungsannoncen, monatelang, findet ein kleines Apartment am Kurfürstendamm.

Sie lässt sich treiben in Berlin. Die Jobs wechseln, Assistentin in einer teuren Unternehmensberatung, Küchenhilfe in einem schäbigen Restaurant. Sie geht feiern, trinkt, nimmt auch mal Drogen und findet, irgendwann stirbst du sowieso, dann lieber mit Knall. Will nichts verpassen, nichts vermissen. Erst mit der Geburt der Kinder beginnt sie, den Tod ernst zu nehmen. Einmal pro Woche redet sie mit der Therapeutin jetzt über ihre Angst. Denkt danach jedes Mal, wie kann sie mich jetzt einfach gehen lassen, wie soll ich diese Woche überstehen? Und versucht dann wieder eine ganze Woche lang, sich nichts anmerken zu lassen, den Alltag aufrechtzuerhalten. Es gibt Tage, da sitzt sie zu Hause und kann nicht mehr aufhören zu weinen. Mama, warum weinst du, fragt die Tochter, und sie weiß keine Antwort. Und die Sechsjährige sagt: Manchmal ist das so, dann weint man eben. Abends liegt sie mit Kopfhörern im Bett und schaut auf dem Smartphone alte Comedy-Serien, stundenlang, bis sie irgendwann einschläft. Du musst Sport machen, sagt ihr Mann einmal, als die Angst abgrundtief ist. Das klingt in ihren Ohren wie ein Therapeutenratschlag, wie ein Selbsthilfebuchratschlag. Sie sitzt da und denkt: Ich habe Angst, dass ich krepiere, und du meinst, das geht mit ein bisschen Sport wieder weg? Früher hat sie Handball gespielt und Eishockey, jetzt traut sie ihrem Körper keine Anstrengung mehr zu. Jede Minute ist hellwache Hochspannung und endlose Erschöpfung gleichzeitig. Es ist niemand da, der begreifen könnte, wie sie sich fühlt. So nah am Rand des Wahnsinns. Selbst ihr Mann weiß nicht, wie nah, das glaubt sie fest. Hört zu und findet keine großen Worte und ahnt nicht, wie knapp das alles ist.

An einem Abend im November, da lebt sie schon ein Jahr lang mit der Angst, muss sie sich entscheiden. Die Kinder schlafen schon, als sie ihren Blutdruck misst, den kontrolliert sie inzwischen mehrmals täglich. An diesem Abend schießt der Wert in die Höhe, sie bekommt keine Luft mehr, spürt einen stechenden Schmerz und brüllt ihren Mann an, er soll jetzt verdammt nochmal den Notarzt rufen. Die Sanitäter stellen sie vor die Wahl: bleiben oder gehen. Am Ende fährt sie nicht mit in die psychiatrische Klinik. Weil ihre Kinder nicht erleben sollen, was sie selbst erlebt hat: dass auf einmal die Mama weg ist. Stattdessen sitzt sie am nächsten Tag bei ihrem Hausarzt. Sie nehmen jetzt endlich die Tabletten, sagt er. Und dann ist es wie eine Befreiung, als die Wirkung einsetzt. Als sie wieder schlafen kann und still sitzen und Abstand nehmen in Gedanken:

Okay, Anne, jetzt machst du dir einen Plan, jetzt gehst du’s an, und zwar vernünftig und so, dass es wieder besser wird.

Allmählich weiht sie andere ein. Freunde, den Chef. Aber du machst doch immer alles, sagen viele. Ja, sagt sie, aber mir geht’s nicht gut dabei. Im Dezember, nach der letzten Therapiestunde, geht sie zum ersten Mal in eine Selbsthilfegruppe. Zwei Stunden am Freitagabend, lauter unterschiedliche Menschen mit ähnlichen Problemen, manche kommen seit fünf Jahren oder zehn. Übungen, Vorträge, Rollenspiele. Sie reden über die Angst, die jeder Einzelne mit sich herumschleppt. Angst vor Menschen und vor Dingen, vor dem Leben und dem Sterben. Unendlich anstrengend findet sie den Anfang, will selbst erzählen und nie mehr aufhören und hält doch die Geschichten der anderen kaum aus. Ein ganzes Treffen lang sitzt sie da und weint. Freitagabend, und ich junge Frau sitze hier und sollte eigentlich ganz andere Sachen machen, ich sollte mit Freunden unterwegs sein und Spaß haben oder im Kino sitzen oder bei meiner Familie sein, aber nein, ich sitze hier und muss mir über diesen Mist Gedanken machen, ich will, dass das aufhört. Eigentlich, sagt sie in die Runde, sollte Ziel eines jeden hier sein, dass er nicht mehr herzukommen braucht. Ihr Ziel ist das, unverrückbar.

Es gehört Glück dazu, die Angst zurückzudrängen, findet sie heute, aber Wollen eben auch. Ihr Glück, sagt sie, waren Menschen an ihrer Seite, immer da zur richtigen Zeit. Zwei Freundinnen nehmen sie mit zum Laufen. Nur ein Test, anfangs, mehr Gehen als Laufen. Als es überstanden ist, ist sie so erleichtert, dass ihr die Tränen kommen. Bald darauf beginnt sie, für einen Halbmarathon zu trainieren. Tritt an gegen die Angst, dass ihr Herz stehen bleibt, mit dem Willen, ihren Körper herauszufordern. Es geht darum, darauf zu vertrauen, dass es gut ist, wenn ihr Herz schneller schlägt. Als Symbol passt das, findet sie: allem davonzulaufen, was sie gebremst hat.

Das ist eine Anstrengung, die ich nur für mich mache und für niemand anderen. Weil niemand anderes davon etwas hat. Nur ich.

Vielleicht, denkt sie, musste das alles so kommen, unausweichlich. Vielleicht hat sie die Angst geerbt. Von ihrer Mutter und die wieder von ihrer. Fast beiläufig erzählt ihr die eigene Großmutter am Telefon, dass es ihr vor vielen Jahren auch so ging, dass sie eine Zeit lang im Bus keine Luft mehr bekam und Medikamente nehmen musste. Vielleicht tragen sie die Angst seit Generationen weiter. Vielleicht hat sie die Angst aus der Kindheit mitgenommen, vielleicht hat sich der Stress, den sie in ihr Leben geladen hat, irgendwann in Angst aufgelöst, vielleicht war es eine Kombination aus allem. Jetzt nimmt sie der Angst den Platz in ihrem Leben, Stück für Stück. Sie glaubt zu wissen, wo ihre Grenzen sind. Findet jetzt, dass es okay ist, offen zu sagen, das kann ich nicht. Muss nicht mehr über sich hinauswachsen. Sie arbeitet weniger, liest am Wochenende keine Mails, ist nicht mehr ständig in Alarmbereitschaft. Lernt, zufrieden damit zu sein, mit den Kindern auch mal einen Nachmittag zu Hause auf der Couch zu sitzen vor dem Fernseher, nicht immer Ansprüche zu haben an sich selbst und das, was sie leisten muss. Das ist der Kompromiss, ihr Zugeständnis an die Angst: Es kann kein Weiter wie immer geben. Einiges in ihrem Leben muss anders werden, damit es besser wird. Damit sie die Angst irgendwann hinter sich lassen kann. Die ist aber noch da. Nach wie vor vergeht kein Tag, ohne dass die Angst nicht irgendwann aufblitzt. Einmal erst ist sie wieder auf der Autobahn gefahren, im vergangenen Sommer, ein paar Hundert Meter nur bis zur nächsten Abfahrt, und auf der Rückbank jubelten die Kinder: Ja, Mama, du kannst wieder Autobahn fahren! Ja, rief sie zurück, aber es ist trotzdem nicht schön, Ruhe! Und die Kinder blieben still und freuten sich erst hinterher, als es geschafft war. Lange hat sie sie nicht verstanden, diese Sprüche: Lernen, mit der Angst zu leben. Keiner will das haben, dann will man auch nicht damit leben. Mittlerweile hat sie es begriffen, sagt sie. Man muss die Angst vom Ende her denken: Jetzt gerade hast du Angst. Aber sie wird wieder verschwinden.

* Name von der Redaktion geändert