GEO WISSEN: Herr Professor Schneewind, viele Menschen neigen dazu, ihre familiäre Herkunft für Glück und Unglück verantwortlich zu machen. Wie viel Macht hat die Familie wirklich über unser Leben?

PROF. KLAUS A. SCHNEEWIND: Die Familie hat sehr viel Macht. Denn in ihr wachsen wir auf, sammeln die ersten Erfahrungen, erwerben grundlegende Fähigkeiten. Und niemand kann sich dem Einfluss seiner Herkunft entziehen. Jeder lebt in dem Bewusstsein, dass er eine leibliche Mutter, einen biologischen Vater hat. Insofern sind wir alle „Familienmenschen“, ob wir es wollen oder nicht. Aber: Die Familie ist nicht allmächtig. Um zu erkennen, wo die Grenzen ihrer Macht liegen, müssen wir zunächst klären, was wir meinen, wenn wir von „Familie“ sprechen.

Was ist die allgemeingültige Definition?

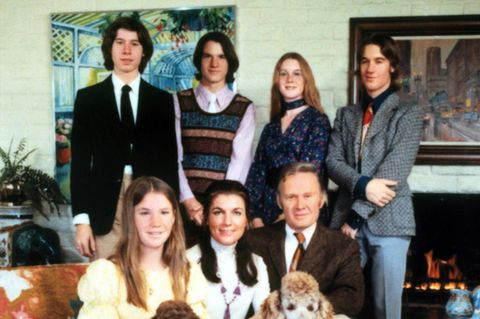

In Umfragen geben fast 100 Prozent der Menschen an: Eine Familie ist ein Paar mit mindestens einem Kind. Das ist die Kernfamilie, auch nach wissenschaftlicher Definition. Aber welche Personen für den Einzelnen über diesen engen Kreis hinaus im weiteren Sinne noch zur Familie gehören, Großeltern zum Beispiel, ist individuell höchst unterschiedlich.

Das hängt davon ab, zu welchen Menschen wir eine intensive Verbundenheit spüren. In der Regel schwindet dieses Gefühl, je mehr der Verwandtschaftsgrad abnimmt. Zudem ist die Familie kein starres Gebilde, sondern durchläuft eine Entwicklung, eine „Familienkarriere“ – zumal wenn sich durch Trennung oder Scheidung neue Konstellationen ergeben.

Wie ist das zu verstehen?

Zu Beginn des Lebens bedeutet Familie: Herkunft, also das eigene Elternhaus, vielleicht auch Geschwister, Großeltern, Urgroßeltern, Onkel oder Tanten. Später lernt man einen Partner kennen und bekommt möglicherweise selbst ein Kind. Nun bildet diese Gemeinschaft eine Familie. So verschiebt sich der Mittelpunkt dessen, was wir als Familie empfinden, von Generation zu Generation.

Es sei denn, eine Trennung kommt dazwischen.

Dann wird es kompliziert. Geht ein Elternteil eine neue Beziehung ein, entsteht eine Patchwork-Familie. Der Familienkern spaltet sich in einen väterlichen und einen mütterlichen Part auf. Der leibliche Vater kümmert sich dann beispielsweise nur am Wochenende um seine Kinder, und unter der Woche übernimmt der Stiefvater die Erziehung. Oft ist aber bei einer Trennung so viel Wut und Verletzung im Spiel, dass ein ziviler Umgang unmöglich wird. Nicht selten übernimmt dann ein Elternteil allein die Erziehung, und der andere zieht sich zurück. Das althergebrachte Verständnis von Familie stößt in diesen Fällen an seine Grenzen.

Welche Folgen hat es für die Entwicklung eines Menschen, ob er mit Mutter und Vater oder nur mit einem Elternteil aufwächst?

Die Familienkonstellation kann im Einzelfall einen beträchtlichen Unterschied machen. Auch Alleinerziehende vermögen ihren Kindern natürlich Zuneigung und Fürsorge zu schenken, aber in der Regel haben sie nicht die materiellen Ressourcen, um ihren Nachwuchs optimal zu versorgen. Oft fehlt auch die Zeit. Denn sie müssen allein eine Wohnung finanzieren und den Lebensunterhalt sichern. Ein Paar ist daher meist besser dazu in der Lage und vermag Kindern so einen günstigeren Start ins Leben zu bieten.

Es gibt das Vorurteil, dass Kinder in Patchwork-Familien generell schlechter gestellt seien als in klassischen Familien. Stimmt das?

Nein, das ist so pauschal nicht richtig. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Patchwork-Familien sind zwar möglicherweise konfliktträchtiger – aber solange alle Beteiligten gut miteinander auskommen, müssen sie im Vergleich zur traditionellen Konstellation nicht im Nachteil sein. Entscheidend für die Entwicklung eines Kindes ist vielmehr, in welchem „Familienklima“ es aufwächst.

Was ist darunter zu verstehen?

„Familienklima“ ist ein Begriff für den Umgang von Eltern und Kindern untereinander, vor allem ihre Art zu kommunizieren. Denn Familienleben ist nichts anderes als die beständige Interaktion zwischen Menschen. Um das dortige Klima zu bestimmen, betrachten Forscher vor allem drei Faktoren. Zum einen untersuchen sie die Emotionen. Um die zu erkennen, beobachtet man zum Beispiel, ob die Angehörigen zärtlich zueinander sind und um das Wohl des anderen besorgt, ob sie fähig sind, sich nach einem Streit zu versöhnen, auf die Argumente anderer einzugehen, deren Bedürfnisse zu respektieren. Oder ob jede Auseinandersetzung verbittert geführt wird und mit persönlichen Beleidigungen endet.

Den zweiten Faktor bilden die Anregungen. Wie stimulierend ist die Familienumgebung? Unternehmen Eltern und Kinder gemeinsam viele Ausflüge, helfen die Eltern bei den Hausaufgaben, werden die Hobbys des Nachwuchses schon früh gefördert, oder sitzt jeder für sich vor dem Fernsehgerät und lässt sich berieseln?

Schließlich gilt es, Normen und Autorität zu betrachten. Nach welchen Werten agieren die Familienmitglieder? In der einen Familie wird ein demokratisches und gleichberechtigtes Miteinander gepflegt, in anderen wird das Wort der Eltern in jeder Situation hoch gehalten. Manche glauben an feste Wahrheiten, wie sie zum Beispiel einige Religionen postulieren, andere sind offen für neue Ideen und stellen ihre Überzeugungen immer wieder infrage.

Besteht ein Zusammenhang zwischen den drei Merkmalen?

Nein, die Faktoren entwickeln sich weitgehend unabhängig voneinander. Es kann also durchaus sein, dass die Mitglieder einer Familie zärtlich miteinander umgehen, aber zugleich einander wenig anregen und sehr rigide Werte vermitteln. Oder es wird immerzu gestritten und gekämpft, aber zugleich viel Raum gewährt, sich selbst auszuprobieren. Jede Kombination ist möglich. Deshalb ist jede Familie für sich einzigartig.

Und doch gibt es bessere und schlechtere Kombinationen.

Studien zeigen, das vor allem jenes Familienklima hilfreich ist, das sich so beschreiben lässt: stark positiv emotional, sehr anregend, wenig normativ und autoritär. Dann haben alle Mitglieder die besten Chancen, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Das mag wenig überraschen, und doch ist es für die meisten Familien extrem schwierig, dieses Klima auf Dauer herzustellen.

Ein schlechtes Klima ist folglich emotional negativ, wenig anregend, ausgeprägt autoritär. Wie viele Kinder in Deutschland wachsen so auf?

Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Denn je ungünstiger das Klima, desto eher tendieren Familien dazu, sich von der Außenwelt abzuschotten – und bleiben für Forscher, Behörden und Öffentlichkeit unsichtbar. Wir wissen immerhin: Die Gefahr ist besonders hoch in Familien, in denen die Eltern psychisch krank sind. Und es sprechen einige Schätzungen dafür, dass von den rund 13 Millionen Kindern in Deutschland etwa drei Millionen mit mindestens einem Elternteil aufwachsen, der wegen einer psychischen Störung behandelt wird.

Wir können also davon ausgehen, dass das Familienleben in Deutschland keineswegs dem harmonischen Ideal entspricht, das uns vorschwebt. Viele Kinder aus solchen Familien haben später die gleichen Probleme wie ihre Eltern: Sie werden psychisch krank, depressiv oder alkoholabhängig. Zuweilen setzt sich dieses Schicksal von Generation zu Generation fort.

Woran liegt es, dass wir unserer Herkunft nur schwer entfliehen können?

Wir nehmen unser Familienklima mit, ganz gleich, wohin es uns als Erwachsene verschlägt. Es wird gewissermaßen zu einem Teil der Persönlichkeit und prägt unsere Beziehung zu Freunden, Partnern und später den eigenen Kindern. Außerdem formt es unsere Weltsicht, unsere Einstellungen, Interessen und Verhaltensweisen. So lernen manche Kinder zu Hause etwa, dass Sucht und Gewalt legitime Strategien sind, mit Problemen umzugehen. Diese Weitergabe an die nächste Generation nennen Wissenschaftler „intergenerationale Transmission“.

Können Sie weitere Beispiele nennen?

Langzeitstudien zufolge übernehmen Kinder häufig die Werte ihrer Eltern, was später etwa in ihren politischen oder religiösen Einstellungen zum Ausdruck kommt. Selbst wenn sie auf dem Weg ins Erwachsenenleben zwischenzeitlich andere Wege einschlagen, kehren doch viele zu den Überzeugungen ihrer Eltern zurück. Auch das Scheidungsrisiko wird offenbar weitergegeben. Trennungskinder lassen sich statistisch gesehen später mit deutlich erhöhter Wahrscheinlichkeit auch selbst wieder scheiden.

Das klingt so, als wäre vor allem das negative Vorbild der Eltern schuld daran, wenn zwei Menschen sich trennen. Doch kann so etwas sicher auch ganz andere Gründe haben.

Natürlich. Die Trennungsrate hat in den letzten Jahren insgesamt zugenommen, was vor allem an der zunehmenden materiellen Unabhängigkeit der Frauen liegt. Aber wenn sich Scheidungen in bestimmten Familien über Generationen hinweg häufen, dann herrscht in diesen Familien meist ein Klima, in dem der Faktor Emotion besonders negativ ausgeprägt ist. Die Kinder aus solchen Elternhäusern haben zum Beispiel gelernt, dass Partner streiten, sich aber nicht wieder versöhnen.

Deshalb fühlen sich solche Menschen in Beziehungen häufig hilflos; sie sind davon überzeugt, immerzu Konfrontation aushalten zu müssen. Sie kennen es schlicht nicht anders. Folglich suchen sie die Schuld oft beim anderen, werden in ihrer Not beleidigend und verletzend. Treffen solche Persönlichkeiten aufeinander, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung nur wenige Monate oder Jahre überdauert. Spätestens wenn die Kinder kommen, nimmt das Zusammengehörigkeitsgefühl dann rapide ab.

Was versteht man unter der zweiten Eigenschaft, der Selbstwirksamkeit?

Das ist das Gefühl, das eigene Leben selbst in der Hand zu haben, die Dinge gestalten und auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen zu können. Es ist die Gewissheit: Auch wenn harte Zeiten auf mich zukommen, wenn ein Problem unlösbar erscheint – irgendwie finde ich immer einen Weg.

Wie stärkt die Familie die Selbstwirksamkeit von Kindern?

Die kann vor allem wachsen, wenn es in einer Familie besonders viel Anregung gibt. Stellen Sie sich einen Vater mit seinem vierjährigen Sohn vor, der puzzelt. Das Kind fängt an zu spielen, merkt aber, dass es ihm nicht gelingt, die Teile richtig zusammenzusetzen. Frustration kommt auf. Der Junge findet das Spiel blöd und will aufhören.

Was kann ein Vater in dem Moment tun? Der eine gibt vielleicht nach und sagt: „Na gut, dann mach etwas anderes.“ Ein zweiter löst das Puzzle einfach selbst, während der Junge zuschaut, ein dritter zwingt ihn gegen seinen Willen weiterzumachen, appelliert an sein Durchhaltevermögen. All diese Reaktionen sind wenig hilfreich, um die Selbstwirksamkeit zu stärken.

Was wäre der richtige Weg?

Der Vater, der sein Kind zur Eigenständigkeit anregt, tut zum Beispiel Folgendes: Er zeigt auf ein Teil und sagt: „Schau mal, hier hast du schon eine Ecke. Was passt denn jetzt dazu?“ Das kann die Neugier des Jungen wecken. Er sucht das passende Teil, dann das nächste und so weiter. Der Vater motiviert und gibt – wenn nötig – kleine Hinweise. Aber der Junge macht alles weitgehend selbst. Und zum Schluss hat er das Gefühl, dass er das Puzzle wirklich selber gelöst hat.

Kurz gesagt: Der Junge begreift, dass er etwas erreichen kann, wenn er sich anstrengt. Das ist mit das Beste, was die Familie uns durch die Art der Interaktion mitgeben kann.

Und die dritte Eigenschaft: Gemeinschaftsfähigkeit?

Das ist die Fähigkeit, sich in eine Gruppe zu integrieren und positiv mitwirken zu können. Das lernen wir nur in einer Familie, die uns auffordert, Verantwortung für die Folgen unseres Handelns sowie für andere Menschen zu übernehmen. Voraussetzung dafür ist ein Familienleben, in dem es wichtig ist, auf andere einzugehen, wozu auch eine versöhnliche Streitkultur gehört.

Am besten hierfür ist ein Klima, das positiv emotional und dabei wenig autoritär ist – aber auch nicht völlig antiautoritär. So lernen wir, nicht blind zu gehorchen, sondern unsere Umwelt aktiv mitzugestalten. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Eltern ihre Kinder nicht von der Außenwelt abschirmen. Sondern sie – wenn nötig auch nachdrücklich und unmissverständlich – in ihre täglichen Aktivitäten einbeziehen, zum Beispiel am Einkauf beteiligen.

Welche Folgen hat es für ein Kind, wenn der Vater streng ist und distanziert oder die Mutter lieblos?

In einem Klima, das insgesamt autoritär und emotional negativ geprägt ist, gehen die Eltern kaum auf die Gefühle und Bedürfnisse des Kindes ein. Gleichzeitig halten sie an starren Erziehungsprinzipien und Regeln fest, fordern bestimmte Leistungen und Erfolge ein – und sanktionieren Ungehorsam entsprechend hart.

Ein strenger Vater zum Beispiel wird dann häufig ein Leben lang als „überlebensgroß“ empfunden. Als Vorbild, das immer alles besser weiß, dessen Anerkennung man sich durch Gehorsam erkaufen muss und dem man trotzdem nie wirklich nah sein kann.

Das Kind erfährt sich in einer solchen Umgebung als fremdbestimmt, häufig hat es Schwierigkeiten, sich emotional zu öffnen, entwickelt Minderwertigkeitsgefühle, Unsicherheit und eine geringe Gemeinschaftsfähigkeit. Auch übersteigerte Selbstgefälligkeit und Narzissmus sind bisweilen zu beobachten – alles Eigenschaften, die helfen, einen Mangel zu kompensieren. Denn je nach Temperament reagiert ein Kind unterschiedlich auf eine belastende Familiensituation.

Wie wirkt sich andererseits ein Klima aus, in dem die Eltern das Kind womöglich mit Liebe überschütten?

Paradoxerweise sind die Folgen zum Teil ähnlich. Auch verwöhnte Kinder entwickeln häufig eine geringe Selbstwirksamkeit. Denn die Eltern behandeln die Kleinen nicht einfach nur liebevoll und fürsorglich, sondern nehmen ihnen darüber hinaus jede Entscheidung ab, sie versäumen es, ihren Nachwuchs nach und nach in die Eigenverantwortung zu entlassen.

Auch missachten sie häufig die Bedürfnisse der Kinder nach klaren Grenzen, indem sie ihnen immer alles recht zu machen versuchen, anstatt auch mal ein deutliches „Nein“ auszusprechen. Solche Kinder haben später nicht selten auch an ihre Mitmenschen die Erwartung, mit übertriebener Nachsicht und Wertschätzung behandelt zu werden. Umgekehrt können sie aber auch in eine tiefe Verunsicherung stürzen, sobald Mutter und Vater nicht mehr zur Stelle sind, um ihnen wichtige Entscheidungen abzunehmen.

Die Familie kann also auch schlechte Eigenschaften in uns wecken.

Dazu müsste man erst einmal klären, was eine „schlechte“ Eigenschaft ist. Diese Beurteilung liegt stets im Auge des Betrachters. Der eine schätzt zum Beispiel Durchsetzungsfähigkeit als eine besonders positive Eigenschaft, um sich etwa im Berufsleben behaupten zu können. Der andere verbindet damit übersteigerte Dominanz und eine egozentrische Haltung. Unser Urteil wird wesentlich davon geprägt, welche Verhaltensweisen in unseren Herkunftsfamilien als wünschenswert galten.

Aus welchem Grund meinen manche Eltern, besonders nachsichtig mit ihren Kindern sein zu müssen?

Oft können sie – etwa aufgrund eigener unerfreulicher Kindheitserfahrungen – es schlicht nicht ertragen, von ihren Nachkommen Ablehnung zu erfahren, und deshalb vermögen sie Konflikte nur schwer auszuhalten.

Eine andere Ursache kann darin liegen, dass die Eltern sich um die weitere Entwicklung des Heranwachsenden sorgen, etwa in der Schule. Weil es das Kind vermeintlich besonders schwer hat, versuchen die Eltern dann, ihm möglichst viele Probleme aus dem Weg zu räumen – zum Beispiel, indem sie mit den Lehrern um eine bessere Note für den Sprössling feilschen.

Mitunter passiert es auch, dass etwa eine Mutter versucht, ihr Kind durch Liebe an sich zu fesseln, und gleichsam zu einer „Übermutter“ wird.

Was bedeutet das?

Die Mutter kann das Kind nicht loslassen. Seine wachsende Selbstständigkeit erlebt sie als bedrohlich, entwickelt Trennungsängste. Dies ist vor allem bei Frauen der Fall, die über ein schwaches Selbstwertgefühl verfügen, was mutmaßlich durch ihre eigenen Erfahrungen in ihrer Herkunftsfamilie bedingt ist. Sie erwarten dann von den Kindern, ihr ungestilltes Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit zu erfüllen. Die Psychotherapeutin Bärbel Wardetzki spricht in extremen Fällen sogar von „narzisstischem Missbrauch“.

Wie bei einem strengen Vater mühen sich die Kinder mitunter ein Leben lang ab, es der fordernden Mutter recht zu machen. Wer es nicht schafft, sich beizeiten von diesem Anspruch zu befreien, dem bleibt oft nur eine Therapie als Weg aus dieser Abhängigkeit.

Dies ist eine gekürzte Fassung. Das gesamte Interview lesen Sie in "GEO WISSEN - Die Macht der Familie" - hier im GEO Shop bestellen.