Weder König noch Gott, weder Glaube noch Wahn sollen mehr die Menschen beherrschen. Sondern die klare Vernunft. Das ist der große Traum der Gelehrten des 18. Jahrhunderts. "Aufklärung" nennen sie ihre neue, zutiefst rationale Weltsicht. Mit scharfem Verstand soll der Mensch die Geheimnisse der Welt durchdringen und sie sich untertan machen.

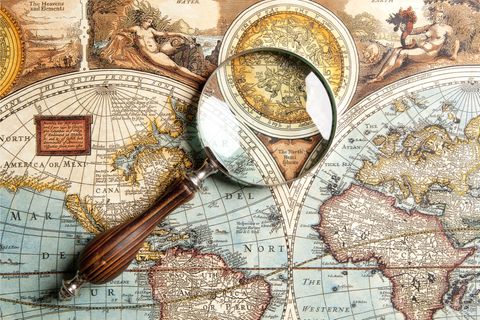

Die Konturen ihrer Heimat jedoch, der Erde, können sich die wissensdurstigen Denker jener Zeit anfangs nur vage vorstellen. Auf ihren Weltkarten vermengen sich Fakt und Fiktion zu irreführenden Trugbildern. Gefeierte Entdecker wie Christoph Kolumbus oder Vasco da Gama haben ihnen bestenfalls grobe Fabelbilder jener Länder hinterlassen, die sie einst für die Europäer erschlossen.

Immerhin hat sich in den Akademien und Forscherstuben zögerlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Erde nicht stillsteht. Aber: Nicht einmal ihr Abstand zur Sonne ist den Vorreitern der geistigen Erneuerung bekannt.

Doch 1769 soll all dies endlich anders werden. Nach den Berechnungen des britischen Himmelsforschers Edmond Halley wird im Juni jenes Jahres ein äußerst seltenes Schauspiel am Firmament zu beobachten sein: Der Planet Venus schiebt sich zwischen Sonne und Erde - und erscheint für kurze Zeit als schwarzes Rund vor der Sonne.

Wenn es nun gelänge, die Dauer dieses Venusdurchgangs an Orten im Norden und Süden der Erde zu messen, könnten Astronomen die Entfernung zur Sonne mithilfe komplexer mathematischer Gleichungen errechnen.

Und, so wissen die Gelehrten der "Königlichen Gesellschaft zur Förderung der Naturkenntnisse", der "Royal Society": Erst rund 100 Jahre später wird es erneut zu diesem Ereignis kommen.

Die Mitglieder der 1660 gegründeten angesehenen britischen Wissenschaftsakademie überzeugen daher ihren König, Georg III., mehrere Expeditionen zur Beobachtung des Transits auszusenden.

98 Mann sind anfangs an Bord - darunter Wissenschaftler, Illustratoren, Diener und Soldaten

Nach Nordirland, Norwegen und Kanada brechen Forscher auf. Doch das weitaus größte Abenteuer erwartet die Aufklärer auf der Südseite der Erde. Denn auf den Weltkarten erstrecken sich dort noch ausgedehnte weiße Flecken.

Die Herren von der Royal Society halten die erst kurz zuvor entdeckte Insel Tahiti mitten im südlichen Pazifischen Ozean für den idealen Beobachtungsort. Nur dort steht die Sonne zu dieser Jahreszeit auf der Südhalbkugel während der gesamten Dauer des Himmelsereignisses über dem Horizont.

Für die weite Reise dorthin lässt die Admiralität einen Kohlefrachter umbauen und ausstatten. Der Dreimaster, knapp 30 Meter lang und neun Meter breit, bietet kaum genug Stauraum für Geschütze und Beiboote, Werkzeuge und Instrumente. Proviant für Monate, darunter 2500 Pfund Rosinen, 160 Pfund Senfkörner und Hunderte Liter Essig, lassen die Lords im engen und feuchten Schiffsrumpf bunkern. Zudem müssen 75 Seeleute, zwölf Marinesoldaten sowie elf Wissenschaftler, Illustratoren und Diener an Bord Platz finden.

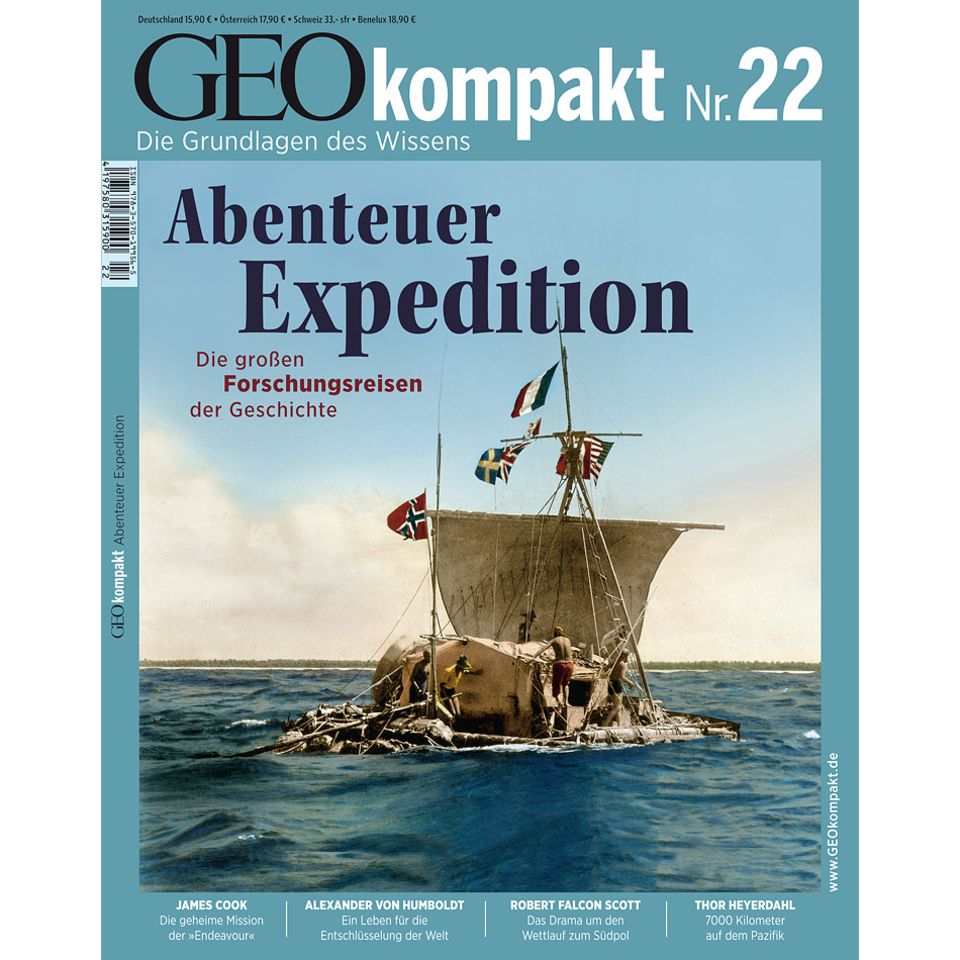

Das Segelschiff, das bis dahin "Earl of Pembroke" hieß, wird für seine neue Bestimmung auf den verheißungsvollen Namen "Endeavour" umgetauft, "Anstrengung". Im Befehlsbuch des Kommandeurs schreibt die Admiralität die Order der Mission fest: die Beobachtung des Venustransits. Doch sie fügt einen geheimen Auftrag hinzu.

Am 26. August 1768 sticht James Cook in See

Am 26. August 1768 lichtet die "Endeavour" in Plymouth bei schwachem Wind die Anker und verlässt Großbritannien. Nun liegt ihr Schicksal in der Hand des Kapitäns, eines hochgewachsenen, hageren Mannes: James Cook. Die Admiralität hat dem Leutnant das uneingeschränkte Kommando übertragen. Eine ungewöhnliche Wahl.

Denn der 39-Jährige ist weder adelig, noch verfügt er über besonders viel Erfahrung als Befehlshaber. Bislang hat er nur einen weitaus kleineren Schoner geführt. Doch Cook hat allen Konkurrenten etwas voraus: Er ist ein hervorragender Kartograph und Navigator.

Er ist so sorgfältig in der Beobachtung von Küsten, so geschickt im Umgang mit Bordinstrumenten wie kaum ein anderer Marineoffizier. James Cook vereint in sich den systematischen Geist eines Wissenschaftlers und die mutige Entschlossenheit eines Soldaten. Ein Mann, ganz nach der Gesinnung der Aufklärer.

James Cook erkennt früh seine Liebe zur Seefahrt

Dabei ist sein Weg zum Offizier der Marine nicht vorgezeichnet: Cook kommt 1728 als Sohn eines Tagelöhners im Norden Englands zur Welt.

Noch als Jugendlicher verlässt er die Heimat und geht bei einem Krämer in die Lehre. Vielleicht wäre er ein tüchtiger Kaufmann geworden. Doch hinter dem Haus des Händlers in der Stadt Staithes erblickt der Lehrling zum ersten Mal das Meer, sieht das Funkeln der Sonne auf dem weiten Blau, lauscht dem Geschrei der Möwen und dem Schlag der Wellen an der Kaimauer. Der Ozean lässt ihn fortan nicht mehr los.

Mit 17 Jahren geht Cook auf einen Kohlefrachter. Neun Jahre lang schuftet er auf diversen Seglern, erst als Schiffsjunge, dann als Matrose, schließlich als Maat. Dabei lernt er jeden Handgriff des einfachen Seemanns - ganz anders als die meisten jener aristokratischen Offiziere, die auf den Schiffen der britischen Royal Navy ihren Dienst versehen.

Doch genau dort will Cook hin: Mit 26 Jahren verlässt er die Handelsschiffer und heuert freiwillig bei der königlichen Marine an. Schon nach kurzer Zeit wird er befördert und erlangt bereits nach zwei Jahren den Rang eines Masters.

Schließlich beobachtet Cook auf einem Schiff, mit dem er vor der Küste Kanadas kreuzt, wie Militärkartographen mit einem speziellen Messtisch, Lineal und einem Winkelmessgerät hantieren. Neugierig verfolgt er, auf welche Weise die Männer die Konturen der Küste auf Papier in Striche, Punkte und Symbole verwandeln.

James Cook macht sich bei der Marine einen Namen

Bald packt ihn der Ehrgeiz, all dies auch zu lernen. Und es besser und gewissenhafter zu machen als viele andere zuvor. Denn deren Aufzeichnungen sind häufig weniger Fakt als Fantasie: "Ich habe gesehen, wie sie den Verlauf einer Küste verzeichneten, die sie nie gesehen hatten. Und anschließend derart entzückt waren von ihrer Leistung, dass sie sie wie einen Silberschatz als Vermessungskarte ausgaben", notiert Cook sarkastisch.

In seiner freien Zeit studiert er die Erkenntnisse der Mathematik, Astronomie und Navigation. An Bord lässt er sich in die Kunst der Kartographie einführen. Schon bald hilft der Autodidakt dabei, die Wasserstraßen vor dem kanadischen Quebec zu kartieren.

Cooks Mühe zahlt sich aus: Er macht sich mit seinem außergewöhnlichen Geschick in der Marine einen Namen. Wie kaum ein anderer zeigt er sich motiviert, aus freien Stücken die Arbeit an Bord zu verrichten.

"Ich erlaube mir, Eure Lordschaften davon in Kenntnis zu setzen", schreibt eines Tages ein Kapitän an die Admiralität, "dass Mr. Cook hervorragend für seine Arbeit und noch größere Herausforderungen geeignet ist." Im Sommer 1757 legt der Adept eine Prüfung ab, die ihn befähigt, ein eigenes Schiff der königlichen Marine zu führen.

Daraufhin erhält Cook das Kommando über einen Segler und den Auftrag, Neufundland zu kartieren. Die Insel vor der Küste Kanadas ist von zahllosen Buchten zerklüftet und für ihr unberechenbares Wetter bekannt. Doch Cook meistert die Aufgabe: Zu keiner Zeit gerät sein Schiff in Gefahr.

Und die Karte, die er schließlich von seinem eigenen Geld in Kupfer stechen lässt, ist nahezu perfekt. Überdies beobachtet Cook auf Neufundland eine Sonnenfinsternis und stellt mit seinem Bericht darüber unter Beweis, wie groß sein Interesse für die wissenschaftliche Erkundung der Natur ist.

So unterscheidet er sich von den meisten anderen Kommandanten, die ihre Segler mit wenig Sinn für gründliche Beobachtung über die Meere lenken. Genau deshalb ist er es, der die "Endeavour" auf ihrer wissenschaftlichen Expedition gen Süden führen soll - hinaus ins Ungewisse.

Funchal, 18. September 1768

In der Hauptstadt der rund 700 Kilometer vor der nordafrikanischen Küste gelegenen Insel Madeira schleppen Männer ein letztes Mal für lange Zeit Wasser, Früchte und Kisten mit Konfekt an Bord der "Endeavour". Dann lässt Cook das Schiff hinaus auf den Atlantik treiben.

Er muss den Ozean überqueren und Kap Hoorn an der Spitze Südamerikas umschiffen, dann seine Crew über den Stillen Ozean navigieren, um schließlich Tahiti anzulaufen. Dabei erscheint es beinahe unmöglich, in der schieren Unendlichkeit des Wassers solch winzige Gestade zu finden.

Bislang richten Seefahrer ihren Kurs meist an Küsten in Sichtweite aus. Auf dem offenen Meer sind sie oftmals orientierungslos. Glaube und Hoffnung lenken die Kapitäne über die Weltmeere.

Erreichen sie ihr Ziel, so schreiben sie es der Gnade Gottes zu - denn schon eine geringe Abweichung von ihrem Kurs kann sie ins Verderben führen. Ganze Flotten laufen in flachen Gewässern auf Grund, wenn jäh und unerwartet Land vor ihnen auftaucht.

Zumindest die Richtung, in die der Wind sie bläst, vermögen die Seefahrer mit einem Kompass zu bestimmen.

Doch auch die magnetische Nadel führt viele Schiffer in die Irre. Denn sie weist nie genau zum geographischen Nordpol, nach dem die meisten Karten ausgerichtet sind, sondern orientiert sich an den sich beständig verändernden Magnetlinien, die zu den magnetischen Polen verlaufen (der magnetische Nordpol liegt heute im Norden Kanadas).

Vor allem ihren genauen Standort auf See können die Navigatoren nicht zuverlässig ermitteln. Theoretisch soll ihnen dabei ein Gerüst aus imaginären Linien helfen, das Kartographen zur Orientierung über die Erde gespannt haben.

Dieses Koordinatensystem sieht aus wie ein Gitternetz: Parallel zum Äquator ziehen sich sogenannte Breitengrade um den Globus. Von Pol zu Pol wiederum erstrecken sich strahlenförmige Längengrade (oder "Meridiane"). Jeder Ort der Erde lässt sich auf dem Papier als Kreuzungspunkt von Breiten- und Längengraden fixieren und in Zahlen ausdrücken. Ermittelt ein Seemann, wo sich sein Schiff auf dem Liniennetz befindet, so kennt er seine geographische Position auf der Karte und kann mit dem Kompass die Richtung seiner weiteren Route bestimmen.

Die Breite - also die Distanz zum Äquator - vermögen Navigatoren und Kartographen recht einfach zu erfassen:

Sie messen, wie hoch die Sonne über dem Horizont steht, und bestimmen aus diesem Ergebnis mit einigen Rechenschritten den Breitengrad. James Cook benutzt dafür ein recht neues technisches Hilfsmittel: einen Sextanten.

Mit diesem Instrument kann er Sonne und Horizont auf einem Spiegel zur Deckung bringen und den Winkel zwischen beiden auf einer Skala ablesen.

Ist der Horizont einmal nicht zu sehen, etwa weil Berge ihn verdecken, so orientiert sich Cook an einem künstlichen Ersatz: Dazu füllt er Quecksilber in eine kleine Holzschale. Die spiegelnde Oberfläche des flüssigen Metalls richtet sich stets parallel zum Horizont aus und dient ihm dann als Bezugspunkt bei der Messung der Breite.

Cook erlernt die Methode der "Monddistanzmessung"

Weitaus schwieriger ist die Bestimmung der geographischen Länge, also der Position in Ost-West-Richtung.

Für die meisten Seeleute eine fast unlösbare Aufgabe. Denn dafür muss der Beobachter die genaue Uhrzeit an zwei Orten zugleich kennen: an seinem eigenen Standort auf hoher See und an einem anderen Ort auf der Welt, etwa in seinem Heimathafen. Aus der Differenz der Zeiten ergibt sich der Längengrad.

Als Cook in See sticht, lässt sich dieses Problem nur bei klarem Himmel mit aufwendigen astronomischen Beobachtungen und komplizierten Berechnungen lösen.

Dafür steht den Seeleuten der "Nautische Almanach" zur Verfügung, eine umfangreiche Sammlung von Listen, die Himmelsforscher zwei Jahre vor Cooks Abreise erstmals erstellt haben.

Sie verzeichnet detailliert die Konstellationen von Sonne, Mond und ausgewählten Gestirnen über dem Observatorium im britischen Greenwich.

Die Sternentafeln lassen sich wie eine "Himmelsuhr" lesen: Sie geben die Positionen der Gestirne im Abstand von drei Stunden an. Und bieten so regelmäßig die Möglichkeit, an jedem Ort der Welt die Uhrzeit von Greenwich zu bestimmen und zur eigenen in Bezug zu setzen, um die geographische Länge zu ermitteln.

An Bord der "Endeavour" beherrscht der Astronom Charles Green anfangs als Einziger diese Methode der "Monddistanzmessung".

Auf die Beobachtungen der Offiziere könne man sich nicht verlassen, klagt Green in seinem Tagebuch. Und wenn sie welche vor nähmen, sei es "eine verdrießliche Angelegenheit".

Doch schnell lernt Cook von Green, wie die Distanzen zwischen Mond und den anderen Gestirnen zu vermessen und auszuwerten sind. Schon auf den ersten Meilen der Reise zeigt sich sein methodischer und analytischer Verstand - Cook denkt wie ein Wissenschaftler.

Anders als die meisten Kapitäne seiner Zeit kann er bald exakt bestimmen, wo sich die "Endeavour" gerade befindet.

Und er vermag sein Schiff mit Präzision zu lenken. Zu jedem bekannten Ziel in der Weite der Hohen See.

Am 4. April 1769 erreicht James Cook Vahitahi

"Land! Land!", ruft gegen elf Uhr ein Mann an Bord der "Endeavour". Hinter Cook und seiner Mannschaft liegen zwei quälend lange Monate auf dem Pazifik. Nun endlich hebt sich im Süden eine sichelförmige Insel, Vahitahi, aus den Fluten der Wasserwüste.

Es ist das erste Zeichen der von ihnen angesteuerten Inselwelt der Südsee, und dank seiner Navigationskünste findet Cook wenige Tage später noch weiter im Westen sein Ziel, das kaum größer ist als Rügen: Tahiti.

Weiße Strände, rauschende Bäche und üppige Pflanzen formen vor seinen Augen im milden Sonnenlicht eine idyllische Landschaft. Auf Kanus gleiten Einheimische über die azurblaue Bucht heran und überbringen den Ankömmlingen Kokosnüsse und andere Gaben.

Wie ihm die Gelehrten der Royal Society in der Heimat aufgetragen haben, richtet er am 3. Juni 1769 vier Teleskope auf die Sonnenscheibe. Der Himmel wölbt sich an jenem Tag strahlend blau über die Insellandschaft, keine Wolke verschleiert den Blick. Im Verlauf von sechs Stunden schiebt sich die Venus als kleiner schwarzer Fleck über das Zentralgestirn.

Sekundengenau verzeichnet Cook gemeinsam mit den Wissenschaftlern Daniel Solander und Charles Green die Dauer des Geschehens. Ihre Zeitangaben helfen Astronomen in Großbritannien später, einen Wert für die Entfernung zwischen Sonne und Erde zu berechnen, der dem heute gültigen (149,6 Millionen Kilometer) recht nahe kommt. Diese "Astronomische Einheit" wird zum grundlegenden Maß im Universum, zum Urmeter des Kosmos.

Cook hat seinen offiziellen Auftrag erfüllt: Er hat die nötigen Messungen durchgeführt, mit denen sich die Lage der Erde im All näher bestimmen lässt. Um diesen Erfolg zu feiern, lässt der Kommandeur am Strand von Tahiti für seine Offiziere auftischen.

Doch das Bankett im Fackelschein ist zugleich der Aufbruch in ein neues Abenteuer - allein für die Beobachtung der Venus hätte die britische Admiralität wohl kaum einem Mann das Kommando über die "Endeavour" erteilt, der auf so überragende Weise Seemann, Nautiker und Kartograph zugleich ist.

Mit dem Kompass als Wegweiser beginnt das goldene Zeitalter der europäischen Entdecker

Eine weitere Mission erwartet die Mannschaft. Eine Mission, die Cook in seinem geheimen Orderbuch vor allen anderen verborgen hat: Er soll Terra australis, das geheimnisumwobene Südland, finden und kartieren. Endlich sollen die Europäer ein vollständiges Bild von allen Kontinenten gewinnen.

Damit das Unbekannte seinen Schrecken verliert. Denn schon seit frühester Zeit sind Menschen stets darauf bedacht, zwei existenzielle Fragen zu beantworten: Wo bin ich? Und wo befindet sich meine Umgebung im Verhältnis zu mir?

Daher versuchen sie, ihre Umwelt durch Linien, Punkte und geometrische Figuren begreiflich zu machen; versuchen, die Welt anhand markanter Konturen in Distanzen, Verhältnisse und Zeichen zu übersetzen. In Karten.

Diese Abbilder der Welt weisen nicht nur Wege in unbekanntem Terrain. Sie verwandeln auch Entfernungen in Verkehrswege, klassifizieren Flüsse nach ihrer Eignung als Transporttrassen und stufen Gebirge als Rohstofflager ein. Kurz: Geographische Karten machen die Erde beherrschbar.

Die früheste bekannte Abstraktion einer Landschaft befindet sich auf einer Felswand in der mehr als 8000 Jahre alten steinzeitlichen Siedlung Çatalhöyük in der heutigen Türkei. Über eine Länge von drei Metern erstreckt sich dort ein Muster aus Rechtecken. Doch es ist mehr als ein geometrisches Ornament.

Denn am Rande der Darstellung haben die Urheber ein Gebilde gemalt, das aussieht wie die Kontur eines Berges; genau dort, wo sich nahe der Siedlung in Wirklichkeit ein erloschener Vulkan erhebt.

Der vermeintliche Wandschmuck zeigt, wie die Häuser und Gassen von Çatalhöjük zueinander liegen. Es ist ein prähistorischer Stadtplan - die älteste Karte der Menschheit.

Im Griechenland der Antike beschäftigen sich die Menschen bereits ausführlicher mit den kartographischen Künsten. Doch das Bild der Erde, das sich die Denker von Hellas ausmalen, ist noch eng begrenzt. Nach Süden hin, so glauben sie, werde es immer heißer.

Jeder, der sich dorthin wage, müsse unweigerlich verbrennen. Wer sich nach Norden begebe, dem drohe dagegen der Kältetod. Mit den Eroberungen Alexanders des Großen dehnt sich der Blick des Abendlandes zumindest nach Osten hin aus.

Ein Trupp von Landvermessern marschiert mit seinem Heer. Sie kartieren das Reich, das sich von der Donau bis an den Indus erstreckt. Ohne ihre Fertigkeiten wäre dieses riesige Imperium nicht zu verwalten. Auf Anweisung des Feldherrn entsteht deshalb im eroberten Babylon sogar ein Zentrum der Kartographie, in dem Gelehrte geographisches Wissen ihrer Zeit zusammentragen.

Doch der größte Impuls für die Kartenkunde geht von Alexandria im alten Ägypten aus: Dort revolutioniert Claudius Ptolemäus, geboren um das Jahr 100 n. Chr., die Kunst der Kartographie.

Der Mathematiker und Astronom erdenkt auf der Grundlage älterer Quellen erstmals das Koordinatensystem von Breiten- und Längengraden für die kugelförmige Erde.

Noch zu Beginn der Neuzeit beherrschen Karten, die angeblich auf Ptolemäus zurückgehen, das Wissen über das Antlitz des Planeten. Während der Altmeister der Geographie mit der praktischen Umsetzung des Gradnetzes und der Wiedergabe der ganzen Erdgestalt ringt, entwickeln Feldmesser in Zeiten der römischen Cäsarenherrschaft pragmatisch ihre Disziplin weiter.

Mit Messlatten, Wasserwaagen und Winkelmaßen ziehen "Agrimensoren" durch das Kaiserreich. Sie vermessen Straßen und Städte, registrieren Entfernungen, Grenzen und Wegmarken, Tempel, Bäder und Leuchttürme.

Doch der Aufstieg des Christentums zwingt die zusehends präzisere Vermessung der Welt unter das Joch einer religiösen Weltanschauung. Das nun als "heidnisch" verdammte Wissen des Altertums verschwindet bald in den Gewölben mittelalterlicher Klosterbibliotheken. Auch die methodischen Überlegungen des Ptolemäus geraten in Vergessenheit.

Stattdessen beginnen Mönche in ihren Skriptorien, irreale Landmarken wie die Flüsse des Gartens Eden zu verzeichnen. Gerade so, als wären sie geographische Tatsachen. Das Himmlische Jerusalem erheben sie gar zum Mittelpunkt der Welt.

Ihre Bildwerke geben nicht die Erde wieder, wie sie ist - sondern wie sie nach den Lehren der Bibel sein sollte.

Gottgefällige Symmetrie und himmlische Harmonien sind nun das Maß der Kartenkunde, Fantasie und Spekulation ihr Rohstoff.

Nur langsam reift die wirklichkeitsgetreue Abstraktion der Welt nach und nach wieder heran - auf dem Meer. In italienischen Hafenstädten reichen Seeleute ab Ende des 13. Jahrhunderts völlig neuartige Karten herum. Detail - genau geben diese "Portolankarten" Hinweise auf Lichtzeichen und Gezeiten, Klippen, Strömungen und Winde wieder. Wie ein dichtes Spinnennetz überziehen darin gerade Linien die gezeichneten Küstenkonturen.

Dieses künstliche "Gewebe der Meere" soll Kapitänen helfen, die Fahrtrichtung ihrer Schiffe zu bestimmen. Dabei bedienen sich die Europäer auch eines recht neuen Instruments, das den Chinesen schon weit länger bekannt ist: des Kompasses.

Die Übertragung der gekrümmten Erdoberfläche auf eine Karte ist lange ein Problem

Um 1250 unterlegen Seefahrer erstmals eine magnetische Nadel, die jederzeit ungefähr nach Norden zeigt, mit einer Windrose (einer mit einer Gradeinteilung versehenen Scheibe). Jetzt lassen sich Richtungsangaben leichter treffen.

Ausgestattet mit dem neuen Wegweiser, wagen sich die europäischen Segler allmählich auch nach Westen auf den Atlantik, tasten sich in die uferlose Ferne hinaus. Das goldene Zeitalter der großen Entdeckungen und Eroberungen bricht an - und lässt die Kartenkunst erneut erblühen.

In Nürnberg zieht der Tuchhändler Martin Behaim 1492 eine Karte der bis dahin bekannten Welt auf eine aus Leder, Leinwand und Papier geleimte Kugel auf. Es ist der erste Globus.

Auf diesem "Erdapfel" offenbart sich ein fundamentales geometrisches Problem der Kartenkunde: Wer bis dahin versucht hat, das Bild der Erde zu zeichnen, musste unweigerlich die Wirklichkeit verzerren.

Denn eine Gerade, mit der sich auf Papier etwa der Kurs von einem Hafen zu einem anderen bestimmen lässt, ist in der Realität eine geschwungene Linie.

Jahrhundertelang bleibt deshalb die getreue Übertragung der gekrümmten Erdoberfläche auf die ebene Fläche eines Kartenblattes für Landvermesser eine scheinbar unüberwindliche Hürde.

Doch dann findet der flämische Kartograph und Kartenhändler Gerhard Kremer im 16. Jahrhundert einen Weg, wie sich die Position eines Punktes auf dem dreidimensionalen Erdkörper geometrisch auf eine zweidimensionale, rechteckige Fläche projizieren lässt.

Gerhard Kremer, genannt Mercator, führt die Kartographie damit in eine neue Epoche. Dennoch bleiben die Karten noch lange ein Spiel von Irrtum und Wahrheit. Noch immer gelingt es kaum jemandem, Länge und Breite minutiös zu bestimmen. Noch immer verstehen sich die Weltenzeichner nicht als pedantische Wissenschaftler.

Auch der Genius Mercator glaubt noch an einen der größten Trugschlüsse der Geographie: Im Süden des Planeten, so heißt es seit der Antike, müsse es eine riesige Landmasse geben - ein Gegengewicht zu den bekannten Kontinenten, die sich vorwiegend im Norden erstrecken.

Ohne eine solche Terra australis würde der Planet aus dem Lot geraten und durch das Universum taumeln, vermuten Generationen von Gelehrten und Seeleuten. Überzeugt von der Existenz dieses "unbekannten Südkontinents", zeichnen Kartographen ihn einfach in die weitgehend unerforschte Südseite der Erde ein.

In ihrer Fantasie bedeckt die Landmasse den Pol; erstreckt sich mitunter bis nahe an den Äquator und ist nur durch schmale Wasserstraßen von Afrika und Südamerika getrennt.

Manchmal versehen sie den sagenumwobenen Erdteil zuversichtlich gar mit der Bezeichnung nondum cognita: "noch nicht bekannt".

Doch über Jahrhunderte erblickt niemand die ersehnten Gestade. Obwohl es nach wie vor keinen Beweis für das geheimnisvolle Südland gibt, rühmen Geographen es noch, als James Cook zur See fährt. Utopisten malen sich dort gewaltige Goldschätze aus, träumen von exotischen Gewürzen und fruchtbaren Äckern.

Dieses gepriesene Land soll James Cook für die Aufklärer Europas entdecken. Das ist der eigentliche, streng geheime Zweck seiner Reise.

"So Ihr den genannten Kontinent findet", heißt es im Befehlsbuch des Kommandeurs, "so sollt Ihr Euch mit äußerster Sorgfalt daran machen, die Küste in dem größten Euch möglichen Ausmaße zu erforschen." Darüber hinaus soll Cook jede Insel, die er bei der Fahndung nach dem Südkontinent sichtet, im Namen der Krone einnehmen und ausgiebig erkunden; soll endlich die Leere füllen, die auf den Weltkarten im südlichen Pazifik gähnt.

Diese Order kommt dem detailversessenen Kartenzeichner Cook sehr entgegen: "Die Welt wird kaum die Entschuldigung eines Mannes zulassen", schreibt er, "der eine Küste, die er entdeckt hat, unerforscht wieder verlässt." Und "erforschen" bedeutet für ihn vor allem: genaue Beobachtung, präzise Verortung und exakte Kartierung.

Vom schwankenden Deck aus erfasst der Kapitän die Umrisse des Landes und bringt sie zu Papier

Tahiti, 13. Juli 1769. Mit frischem Proviant in den Stauräumen der "Endeavour" geht Cook erneut unter Segel. Mit an Bord ist nun Tupia, ein Priester von der nahe gelegenen Insel Ra'iatea.

Der Einheimische ist für Cook ein ungemein wertvoller Helfer: Er kennt sich im polynesischen Inselreich hervorragend aus und navigiert die "Endeavour" durch das Labyrinth der Landsplitter, die über das Meer Ozeaniens verstreut sind. Gemeinsam halten Cook und Tupia Lage und Namen von 74 Inseln fest.

Von einer gewaltigen, zusammenhängenden Landmasse im Südpazifik hat Tupia allerdings noch nie gehört. Trotzdem treibt Cook die "Endeavour" Tag um Tag über das offene Meer ins Unbekannte, den Bugspriet immer gen Süden gerichtet.

Der Wind wird eisiger, ein Mann an Bord trinkt sich mit Rum zu Tode. Einmal fliegt ein unbekannter Vogel am Himmel. Sind belebte Gestade schon so nah? Cook zweifelt daran. Er selbst glaubt nicht an die Existenz von Terra australis. Eine kräftige Dünung aus Süden zeigt dem erfahrenen Seemann, dass nichts als Wellen vor ihnen liegen.

Cook führt das Schiff so weit nach Süden, wie ihm die Admiralität befohlen hat - und nicht eine Meile weiter. Stürmische Böen zerren schließlich so heftig an Tuch und Takelage, dass der Kommandeur eine Weiterfahrt nicht verantworten will.

Anfang September 1769 schwenkt er nach Westen ab und nimmt Kurs auf Neuseeland - eine Doppelinsel, die der Niederländer Abel Tasman bereits 1642 als erster Europäer gesichtet hat. Doch er setzte damals keinen Fuß an Land und hielt es für einen Teil Südamerikas.

Cook macht sich nun, da er den Südkontinent nicht gefunden hat, daran, seinen Auftraggebern die wahren Konturen dieser Inseln zu verdeutlichen.

Neuseeland, 9. Oktober 1769

Cook manövriert die "Endeavour" zur Mündung eines Flusses, ankert dort und lässt sich an die Küste rudern.

Von Neuem beweist er nun seine Meisterschaft darin, die Umrisse eines Landes von den schwankenden Deckplanken eines Schiffes aus zu erfassen und anschließend präzise auf Papier zu übertragen. Im Verlauf von sechs Monaten umzirkelt er Neuseeland und kartiert die 3850 Kilometer lange Küste äußerst gewissenhaft. Vermutlich lässt er sich immer wieder ans Ufer übersetzen, um die Landschaft zu observieren.

Um dabei Positionen von Landformationen auf der Erde zu fixieren, bestimmt Cook Längen- und Breitengrade. Um von dort Distanzen zu anderen Punkten zu erfassen, bedient er sich einer komplexen Technik, die Landvermesser erst seit wenigen Jahrzehnten in Eu ropa erproben: der Triangulation.

Diese Methode beruht auf einem geometrischen Grundprinzip: Sind die Länge einer Dreieckskante sowie die Winkel der beiden Ecken, an die sie anschließt, bekannt, so lässt sich anhand von mathematischen Formeln die Lage des dritten Eckpunktes errechnen.

Überträgt ein Kartograph dieses Prinzip auf die Landvermessung, so muss er eine Strecke zwischen zwei Punkten definieren und ihre Länge mit Seilen, Ketten oder Latten vermessen. Dies ist die Grundlinie eines imaginären Dreiecks.

Anschließend peilt der Landvermesser von den beiden Enden der Linie aus einen Punkt in der Landschaft an, dessen Position er auf einer Karte fixieren will, und bestimmt, in welchem Winkel die Sichtlinien verlaufen. Aus den gewonnenen Angaben ermittelt er die Position des Punktes, ohne je dort gewesen zu sein.

Jede Seite des Dreiecks kann als neue Grundlinie für ein weiteres dienen. Auf diese Weise lässt sich ein ganzes Netz von Dreiecken über große Entfernungen erstellen und ein Bild einer Provinz, eines Landes oder gar eines ganzen Kontinents zeichnen, auf dem die Proportionen der Realität entsprechen.

Dies stellt erstmals die Gelehrtenfamilie Cassini in Frankreich unter Beweis: Über mehrere Generationen hinweg vermisst sie ab 1683 ein Netz von Dreiecken zwischen Dünkirchen im Norden des Landes und den Pyrenäen im Süden. Ganz im Sinne der Aufklärung zerschlägt ihre exakte Arbeit eine Illusion - Frankreich ist in Wirklichkeit kleiner als angenommen. Das Werk der Landvermesser habe ihm größere Verluste als ein verlorener Feldzug eingebracht, klagt König Ludwig XIV.

Das Prinzip der Dreiecksberechnung nutzt auch 1736 der Franzose Pierre Louis Moreau de Maupertuis auf einer Expedition nach Lappland: Der Mathematiker zeigt, dass im hohen Norden die Entfernung zwischen zwei Breitengraden länger ist als im südlicher gelegenen Frankreich.

Erneut triumphiert die kühle Rationalität der Vermessung: Es ist der Beweis dafür, dass die Form der Erde nicht einer perfekten Kugel gleicht, sondern eher einem Oval.

Als erster Europäer betritt der Kommandant das östliche Australien

Anders als auf dem Festland bereitet die Dreiecksberechnung auf dem Wasser noch große Schwierigkeiten. Um die Lage eines Küstenpunktes aus der Ferne zu bestimmen, bieten sich auch James Cook nur zwei Möglichkeiten:

Entweder muss er jedes Mal, bevor er ein Ziel anvisieren kann, mit einem Beiboot ans Ufer rudern und dort mit Latten oder Ketten eine Basislinie für das imaginäre Dreieck definieren.

Oder er muss versuchen, eine Basislinie auf offener See zu vermessen - etwa, indem er die Position des Schiffes an zwei verschiedenen Standorten berechnet oder die Länge einer Strecke aus der verstrichenen Fahrtzeit und der Geschwindigkeit ermittelt.

Dieses Verfahren der "laufenden Kartierung" erfordert äußerste Genauigkeit und immense Erfahrung. Und über beides verfügt Cook: Die Karte, die er 1770 von Neuseeland erstellt, ist überaus korrekt.

"Die Exaktheit und Gründlichkeit der Details erstaunten mich über alle Maßen", notiert später ein französischer Navigator, als er Cooks Arbeit mit seiner eigenen vergleicht (selbst 200 Jahre später werden Karten von Cook im Schiffsverkehr noch verwendet).

Von Neuseeland aus steuert er zu seiner nächsten kartographischen Herausforderung: Australien. Schon 1606 hat der Niederländer Willem Janszoon als erster Europäer den Kontinent entdeckt. Doch mit den sandigen Landstrichen der Westküste, die er für das Ufer Neuguineas hält, wusste der Seefahrer wenig anzufangen.

Cook segelt die noch unbekannte Ostküste entlang nach Norden. Und erblickt dort blühende, exotische Landschaften, in denen absonderliche Kreaturen umherspringen: Kängurus.

Als erster Europäer betritt der Kommandant das östliche Australien und nimmt es samt seiner Reichtümer (und der Ureinwohner) kurzerhand für die britische Krone in Besitz.

Er selbst hat jedoch nur die Vermessung des Landes im Sinn. Zuweilen besteigt er einen Berg, um die Gestade und ihre Inseln zu übersehen und ihre Lage zu bestimmen. Akkurat verzeichnet Cook auch dieses neue Land auf seinen Karten, insgesamt rund 3200 Kilometer.

Um die Küsten so gut wie möglich zu erfassen, hält er Kurs immer recht nahe am Festland. Doch das wird ihm fast zum Verhängnis.

11. Juni 1770, vor der australischen Nordostküste

Ein heftiges Zittern erschüttert das Schiff. Es ist Montagnacht, etwa 23 Uhr. Die "Endeavour" kommt knirschend zum Stillstand. Dann ist es wieder ruhig. Schleunigst lässt Cook alle Segel einholen, die Beiboote aussetzen und den Untergrund ausloten. An manchen Stellen ist das Wasser kaum tiefer als einen Meter.

Die "Endeavour" ist auf ein Korallenriff aufgelaufen und steckt fest. Sie hat einen Ausläufer jenes riesigen lebendigen Unterwasserirrgartens gerammt, der später den Namen Great Barrier Reef erhalten wird. Cook befiehlt, Ballast abzuwerfen. Auch die sechs Kanonen, jede eine halbe Tonne schwer, hievt die Mannschaft über Bord.

Aber unaufhaltsam sickert Wasser in den Schiffsbauch, der Segler neigt sich allmählich nach Steuerbord. Rastlos treiben Männer im fahlen Mondlicht die Bordpumpen an. Alle 15 Minuten wechseln sie einander bei der Arbeit gegen die Wassermassen ab.

Ihre einzige Chance besteht darin, die "Endeavour" wieder seetüchtig zu machen. Zwar trennen nur rund 30 Kilometer die Mannschaft vom nächsten Land. Doch die kleinen Beiboote bieten längst nicht genug Platz für alle.

Erst nach fast 24 Stunden - und um mehr als 40 Tonnen leichter - kommt das Schiff wieder frei. Nach alter Seemannskunst verkleben die Matrosen den leckgeschlagenen Rumpf notdürftig mit zerrupftem Tauwerk und Wollfasern. So gelangt die havarierte "Endeavour" sicher an die australische Küste, wo Cook sie an Land ziehen lässt.

Da offenbart sich das unwahrscheinliche Glück der Abenteurer: Ein Brocken von Korallengestein und das Flickwerk haben das mächtige Loch im Kiel verstopft. Als der Schaden ausgebessert ist, setzt Cook die Reise vor Australien fort. Nun wahrt er jedoch Abstand von der heimtückischen Küste.

Aus dieser Entfernung ist nach seinen Maßstäben eine Kartierung nicht mehr möglich. Und so skizziert er den Küstenverlauf auf der Weiterfahrt nur noch zurückhaltend mit Punkten. Hier zeigt sich Cooks wissenschaftliches Selbstverständnis: Was nicht gründlich beobachtet und sorgsam vermessen ist, gehört auf keine Karte.

Auf seiner dritten Reise kartiert der Brite Amerikas Westküste – es wird seine letzte sein

13. Juli 1771: Zum letzten Mal auf seiner Grand Tour um die Welt lässt Cook an der Küste Großbritanniens Anker werfen. Nach fast drei Jahren erreicht die "Endeavour" wieder die Heimat.

Die Erzählungen der Südseereisenden lösen Begeisterung aus: Europa beginnt, vom pazifischen Arkadien zu träumen, vom exotischen Leben, sinnlichen Genüssen und mildem Klima. Besonders wertvoll aber sind Cooks grandiose Karten.

Detailreich zeigen sie erstmals Neuseeland, die Ostküste Australiens sowie das Inselmeer Ozeaniens. Sie verwandeln unwirtliche Meere und Küsten in eine übersichtliche Fläche aus Zeichen und feinen Graphitlinien. Seine Reisen und Karten setzen den Standard für alle weiteren Expeditionen, die aufbrechen, ferne, unbekannte Welten zu erforschen.

Mit ihnen beweist Cook, dass mutiger Pioniergeist und wissenschaftliche Akribie sich nicht ausschließen. Zugleich machen Cooks Pläne deutlich, dass Wasser die Erde bedeckt, wo sich nach der Überzeugung der Gelehrten die Terra australis erstrecken müsste.

Dennoch kann das Königshaus seine Gier nach Besitztümern auf der Südhalbkugel nicht überwinden. Um absolute Sicherheit zu gewinnen, schickt die Admiralität Cook schon ein Jahr nach seiner Rückkehr auf die Reise.

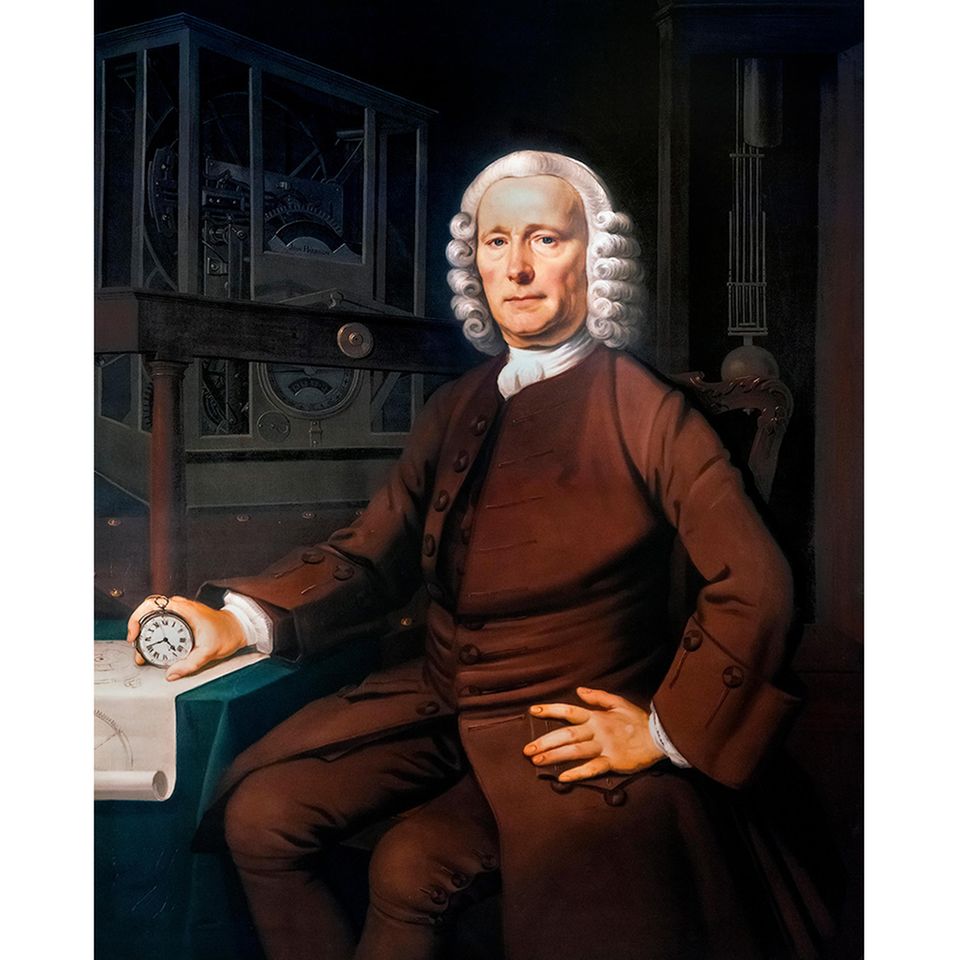

James Cook und das "Harrison- Chronometer"

Erneut stößt er nach Süden vor, weiter als je ein Mensch zuvor. Zweimal kreuzt er den südlichen Polarkreis. Und entdeckt - nichts. Den Südkontinent sucht er abermals vergebens. Monat um Monat jagt er einem Hirngespinst nach (und verfehlt die Landmasse der Antarktis nur um wenige Seemeilen).

Doch Cook nutzt die Reise, um Kartographie und Navigation endgültig in die Moderne zu führen. Denn diesmal hat er einen völlig neuartigen Zeitmesser an Bord: einen Nachbau des legendären "Harrison-Chronometers". Vor Cook hat niemand einen überzeugenden Beweis dafür erbracht, dass dieses Wunder der Mechanik auch den Bedingungen auf See standhält, etwa den rollenden Bewegungen und den extremen Temperaturunterschieden.

Der britische Uhrmacher John Harrison aber verspricht, dass sein Zeitmesser präziser und gleichmäßiger sei als jeder andere. Auch im Dauerbetrieb könne sein Lebenswerk, das er in jahrelanger Mühsal ausgetüftelt hat, die Zeit ohne Abweichung messen.

"Ich möchte behaupten, dass es kein anderes mechanisches oder mathematisches Ding auf der Welt gibt, das in der Beschaffenheit kurioser ist", preist Harrison seinen Chronometer an.

Und mehr noch: Dieses Juwel der Uhrmacherkunst könne mit seinem feinmechanischen Getriebe sehr nützlich sein bei der Lösung des größten Problems der Kartenkunde - der Bestimmung der geographischen Länge.

Die meisten Seefahrer scheitern immer noch an dieser Aufgabe. Nur wenige vermögen sich so routiniert mit der Beobachtung der Gestirne zu behelfen wie James Cook und dessen Astronom Charles Green. Und selbst diese zwei sind machtlos, wenn schwerer Seegang oder Wolken die genaue Beobachtung der Gestirne verhindern. Deshalb ist der Nachweis, dass der Chronometer für die Seefahrt taugt, so überaus wichtig.

"The watch", wie der unbeirrbare Zeitgeber bald heißt, ist nicht nur außergewöhnlich genau, sondern wirkt zugleich zierlich und elegant. Die Uhr misst nur zwölf Zentimeter im Durchmesser und wiegt nicht mehr als drei Pfund.

Cook beaufsichtigt jeden Tag persönlich, wie die Feder des Chronometers zur Mittagszeit aufgezogen wird. Die Angaben der grazilen Zeiger vergleicht er immer wieder mit den Ergebnissen astronomischer Beobachtungen.

Als er von seiner zweiten Reise heimkehrt, ist er begeistert: Der Chronometer "hat die Erwartungen ihres leidenschaftlichen Anwalts übertroffen und war unser treuer Führer durch alle Widrigkeiten", berichtet er - und belegt somit, dass sich die Uhr für die Längengradbestimmung eignet.

Nun lässt sich jede beliebige geographische Position unkompliziert bestimmen. Gleichgültig, ob es Tag ist oder Nacht, ob Wolken die Gestirne bedecken oder der Navigator in Mathematik nicht sonderlich versiert ist.

Mithilfe seiner Messungen erstellt Cook eine präzise Karte der Südhalbkugel, auf der er all seine Ergebnisse mit den geographischen Erkenntnissen seiner Zeit vereint. Zum ersten Mal gewinnen die Menschen Europas so ein nahezu vollständiges Bild vom Antlitz der Südhemisphäre.

Es ist eine Karte, auf der nicht mehr Spekulation und Erkenntnis untrennbar miteinander verschmelzen, auf der Fantasie und Erfahrung, Glaube und Wissen sich nicht mehr ineinander verstricken.

Eine Karte, die auf präzisen, reproduzierbaren Messdaten beruht. Und ein Triumph der korrekten Beobachtung, ein Sieg der Objektivität.

Als Cook Verstärkung gegen die Hawaiianer herbeiwinken will, trifft ihn ein Keulenschlag

Die Admiralität erhebt Cook vom Rang eines "Masters and Commander" in den eines "Captain". Das Kommando über eine eigene Flotte erscheint für den einstigen Landjungen nun nicht mehr fern.

Doch es kommt anders: Auf seiner dritten Reise, in deren Verlauf er unter anderem die nordamerikanische Westküste kartiert, macht sich Cook am 14. Februar 1779 mit bewaffneten Marinesoldaten in ein Dorf auf Hawaii auf. Er will einen Stammeshäuptling als Geisel nehmen, denn ein Beiboot seines Schiffes ist verschwunden.

Doch der Kapitän und seine Männer haben den Widerstand der Einheimischen unterschätzt: Mit Schüssen, Bajonetten und Gewehrkolben wehren sich die Briten verzweifelt gegen Klingen und Speere der übermächtigen Kriegerschar. Für einen Augenblick wendet Cook dem Tumult den Rücken zu, um Hilfe herbeizuwinken. Da trifft ihn eine Keule.

Ein Dolch durchstößt seine Schulter. Cook fällt kopfüber ins Meer. Im seichten Wasser stirbt er unter den Hieben der Eingeborenen. In jenem tragischen Moment steht angeblich die Zeit auf seinem Chronometer still - so zumindest erzählen es sich die Bürger in den Straßen von London. Auf einem Bild malen sie sich aus, wie Engel ihn im Uniformrock der britischen Marine zu Gott tragen.

Der preußische Intellektuelle Georg Forster, der Cook auf seiner zweiten Reise um die Welt begleitet hat, schwärmt: "In einem gleichen Zeitraum hat niemand je die Grenzen unseres Wissens in gleichem Maße erweitert." Kleine Taschengloben aus Holz und Gips kommen in Mode, auf denen die Menschen einander das Wissen der Geographie und Cooks Erkundungsfahrten vor Augen halten können. Auf denen sie einander zeigen, was es bedeutet, sich wie Cook seines Verstandes zu bedienen.

Auch die Bucht auf Hawaii, in der Cook ermordet wurde, ist darauf eingezeichnet. So wird der große Entdecker, Weltumsegler und Kartograph selbst zur Landmarke. Mehr als 80 weitere Ortschaften, Berge und Buchten tragen noch heute seinen Namen.