Februar 1977: Es ist ruhig geworden um die "Rote Armee Fraktion". Seit 22 Monaten hat die Terrorgruppe keinen Anschlag mehr verübt. Die Untergrundkämpfer der ersten Generation sind entweder tot - wie Ulrike Meinhof und Holger Meins - oder sitzen im Gefängnis; die Urteile gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe werden in einigen Monaten erwartet.

Kaum ein Dutzend Terroristen sind noch in Freiheit. Fast alle sind erst nach der Verhaftung der RAF-Gründer zur Organisation gestoßen, rekrutiert in sogenannten Anti-Folter-Komitees und anderen Unterstützerkreisen. Kaum jemand hat die Aktivisten der ersten Generation noch kennengelernt. Sie führen den bewaffneten Kampf fort in einer veränderten Welt: Der Vietnamkrieg ist seit anderthalb Jahren beendet; die Proteste der Studentenbewegung sind längst Vergangenheit, deren Protagonisten engagieren sich in maoistischen Splitterparteien oder in der Anti- Atomkraft-Bewegung.

Und so meldet sich die zweite Generation der RAF nicht in ideologischen Kampfschriften zu Wort, sie verübt keine Bombenanschläge auf Symbole des Kapitalismus oder Einrichtungen des US-Militärs. Sie kennt nur ein Ziel: die Inhaftierten aus dem Hochsicherheitstrakt in Stammheim zu befreien.

Dabei hat sie sich aus Sicht der RAF-Gründer anfangs allerdings als derart unfähig erwiesen, dass Baader und Ensslin per Kassiber aus der Haftzelle androhen, ihr den Namen RAF zu entziehen. (Die Botschaft schmuggelt einer ihrer Anwälte versteckt zwischen anderen Dokumenten aus dem Gefängnis heraus.) So hat sich im November 1976 Siegfried Haag von der Polizei erwischen lassen; dabei sind den Ermittlern geheime Papiere in die Hände gefallen. Zwar können die Beamten die meisten Bezeichnungen und Kürzel nicht dechiffrieren - doch die Stammheimer Häftlinge sind empört, dass sich Haag widerstandlos hat festnehmen lassen. Die RAF scheint an einem Tiefpunkt angelangt. Und doch wird 1977 das blutigste Jahr der Terrororganisation werden. Es wird sich mit seinen Bildern und den Namen der Tatorte, den Gesichtern der Opfer, den Zeugnissen von Beteiligten und Überlebenden einprägen in das kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik. Denn trotz der Fahndungserfolge der Sicherheitsbehörden, trotz des Dilettantismus der neuen Generation hält die RAF an ihrem schon vor Monaten gefassten Plan fest. Ein Stakkato an Aktionen, die sich in ihrer schockartigen Wirkung gegenseitig potenzieren, soll den Staat zur Freilassung der Inhaftierten zwingen: die "Offensive 77".

Der Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland beginnt am 8. Februar 1977. An diesem Tag verlässt die 27-jährige Brigitte Mohnhaupt das Gefängnis. Sechs Jahre zuvor hat sich die Publizistikstudentin der RAF angeschlossen, ist rasch aufgefallen, weil sie unnachgiebig gegenüber Abweichlern war. 1972 wurde Mohnhaupt verhaftet und zwei Jahre später verurteilt. Sie hat als Zeugin der Verteidigung in Stammheim ausgesagt - und die letzten sechs Monate ihrer Strafe im Stuttgarter Hochsicherheitstrakt abgesessen. Dort instruierten Baader und Ensslin sie und ernannten sie in einem heimlich herausgeschmuggelten Schreiben an die Kämpfer im Untergrund zu ihrer "Generalbevollmächtigten". Kaum in Freiheit, lässt sich Mohnhaupt in die Stuttgarter Kanzlei des Rechtsanwalts Klaus Croissant fahren. Dessen Büro dient als eine Art Kommunikationszentrale zwischen den Stammheimer Inhaftierten und der zweiten RAF-Generation im Untergrund.

Mohnhaupt beginnt ihre Arbeit mit einer "Säuberungsaktion" der Kanzlei. "Wir hatten einzeln 'anzutreten'", erinnert sich ein Beteiligter, der in Croissants Büro arbeitete und als Kurier Kontakt zu den "Illegalen" hielt, wie sich die RAF-Kämpfer im Untergrund nannten. "Unklare Personen wurden rausgeschmissen." Sogar Croissant will Mohnhaupt in ihrem Furor feuern, lässt aber davon ab. Dann nimmt die Statthalterin Kontakt auf zu den Illegalen. Sie will sicherstellen, dass sich die Aktivisten dem Führungsanspruch der Stammheimer unterordnen. Nach einigen Tagen in Freiheit taucht Mohnhaupt ab. Das Bundeskriminalamt und die Bundesanwaltschaft ahnen in diesen Wochen, dass neue Operationen der RAF unmittelbar bevorstehen. Sie schließen aus den bei Haag gefundenen Papieren, dass das Führungstrio um Baader freigepresst werden soll. Nur wie?

Um das herauszufinden, hat das Landeskriminalamt die Gespräche zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern in Stammheim abgehört. Die baden-württembergischen Minister für Inneres und Justiz geben den juristisch umstrittenen Lauschangriff später zu und verteidigen ihn mit dem Verweis auf "rechtfertigenden Notstand". Doch immer noch wissen die Behörden nicht, wofür die Chiffren in den Haag-Papieren stehen: "Margarine", "Big Money", "Big Raushole". Und das Kürzel "HM".

Karlsruhe, 7. April 1977

Um 8.30 Uhr fährt ein Mercedes vor dem Einfamilienhaus von Siegfried Buback im Fichtenweg 11 vor. Der 57-Jährige ist seit Mai 1974 Generalbundesanwalt und damit unter anderem zuständig für alle gegen die Bundesrepublik gerichteten Taten. Buback hat als Staatsanwalt rasch Karriere gemacht. Er ermittelte in mehreren spektakulären Fällen, leitete 1962 die Untersuchungen wegen Landesverrats gegen das Magazin "Der Spiegel", ließ die Redaktion durchsuchen.

Jetzt, als oberster Ankläger der Republik, ist er auch für die Gefangenen in Stammheim zuständig. Im September 1974 hat Buback seine Unterschrift unter die Anklage gegen die Terroristen gesetzt; sie sehen in ihm deshalb einen Erzfeind. Zudem machen sie ihn verantwortlich für den Hungertod von Holger Meins, Ulrike Meinhofs Suizid sowie für die angeblich angewandte "Isolationsfolter" und "Vernichtungshaft". Im Gerichtssaal sind die Angeklagten und der Generalbundesanwalt am 14. Oktober 1976 erstmals aufeinandergetroffen. Baader sprach von der "Liquidierung“ der Gefangenen.

"Herr Baader, da muss ich Sie enttäuschen. Maßnahmen dieser Art gehen nicht von der Bundesanwaltschaft aus", konterte Buback. Da stand er schon auf einer Liste möglicher Opfer. "Der General muss weg", befahlen die Stammheimer in einem Kassiber nach draußen. Buback zählt zum Kreis der am meisten gefährdeten Personen in der BRD, und das weiß er. Trotzdem erklärt er noch am 2. Februar 1977 auf einer Sicherheitskonferenz, er halte einen Mordanschlag für unwahrscheinlich.

Der Dienst-Mercedes des Generalbundesanwalts ist nicht gepanzert, kein Sicherheitsbeamter begleitet Buback. Sein Fahrer Wolfgang Göbel hat am Morgen des 7. April als einzige Vorsichtsmaßnahme die Nummernschilder ausgewechselt. Göbel, 30, ist an diesem Tag als Ersatz eingesprungen; Bubacks ständiger Chauffeur hat Geburtstag und an diesem Tag frei. Ebenfalls nur zufällig mit im Wagen sitzt Georg Wurster, 33, der Chef der Fahrbereitschaft der Bundesanwaltschaft, wie Göbel Familienvater. Buback hat ihn gebeten, sich vor dem langen Osterwochenende den Motor seines Privatwagens anzusehen, der Ford sprang nicht mehr an. Wurster konnte den Schaden schnell beheben, gemeinsam fahren sie in die Bundesanwaltschaft. 9.05 Uhr. Der Wagen biegt in die Linkenheimer Landstraße ein. Buback sitzt vorn, Wurster hinten. Kurz vor der Kreuzung zur Moltkestraße fährt der Mercedes an einer Tankstelle vorbei. Dem Pächter sind an diesem Morgen zwei Personen in Motorradkleidung und mit olivgrünen Integralhelmen aufgefallen. Seit 8.30 Uhr schon stehen sie in der Nähe der Tankstelle, schrauben - als wollten sie Zeit gewinnen - am Rücklicht ihrer blauen Suzuki und beobachten den vorbeifließenden Verkehr.*

* Viele Details des Tathergangs sind bis heute ungeklärt, wegen widersprüchlicher Aussagen von Zeugen und aufgrund fehlerhafter Ermittlungen. Die Redaktion hat sich für die Version der Geschehnisse entschieden, die am plausibelsten erscheint.

9.10 Uhr. Die Ampel an der Kreuzung zur Moltkestraße springt auf Rot. Wolfgang Göbel ordnet sich ein, um geradeaus weiterzufahren. Auf die Rechtsabbiegerspur schiebt sich ein Motorrad: die Suzuki. Als die Ampel auf Grün wechselt und Bubacks Wagen anfährt, zieht die Person auf dem Sozius ein Sturmgewehr aus einer Umhängetasche und feuert mindestens 20 Schüsse durch das Fenster und die Seitentür des Mercedes. Die Geschosse, so ergeben später Untersuchungen, hätten selbst eine gepanzerte Stahltür durchschlagen. Kugeln und Splitter treffen Siegfried Buback in Bauch und Rücken, verletzen ihn am Schlüsselbein und an der linken Hand. Wolfgang Göbel kann sich noch aus dem Auto befreien, bricht jedoch in der Mitte der Kreuzung zusammen und stirbt bald darauf. Der Wagen fährt von selbst weiter, dabei begleitet ihn die Suzuki im Schritttempo, während der Schütze ruhig ins Wageninnere schaut, um sich von der Wirkung der Feuerstöße zu überzeugen. Dann rast die Maschine Richtung Süden davon. Der Mercedes rollt noch immer, überquert die Kreuzung, prallt gegen einen Begrenzungspfahl und kommt zum Stehen. Passanten ziehen den reglosen Siegfried Buback aus dem Fahrzeug, der Generalbundesanwalt stirbt auf dem Rasen am Straßenrand.

9.17 Uhr. Die Karlsruher Polizei löst eine "Ringfahndung" aus und legt im Radius von 20 Kilometern einen Sperrgürtel um den Tatort. Inzwischen sind Sanitäter eingetroffen, sie transportieren den schwer verletzten Georg Wurster ab.

9.27 Uhr. Ein Beamter des Landeskriminalamts Stuttgart ruft im Lagezentrum des Bonner Innenministeriums an: "Polizei Karlsruhe meldet Attentat auf GBA [Generalbundesanwalt; Red.], vermutlich schwer verletzt. Näheres folgt."

9.54 Uhr. Per Fernschreiben wird das Bundeskriminalamt informiert.

10.39 Uhr. BKA-Chef Horst Herold löst eine „Alarmfahndung“ im gesamten Bundesgebiet aus; ein Einsatz ohne Beispiel in der Geschichte der Republik beginnt. Hunderte Polizeibeamte nehmen in Karlsruhe und Umgebung die Suche nach den geflüchteten Tätern auf. An den Ausfahrten der Autobahn Karlsruhe-Basel sind bereits seit 10.15 Uhr Polizisten mit Maschinenpistolen postiert. Die Uniformierten überprüfen Tausende Autos. Die Kontrollen an den Übergängen nach Frankreich und Luxemburg, an Flughäfen und Grenzbahnhöfen werden schlagartig verstärkt; die Beamten des Bundesgrenzschutzes tragen ebenfalls schwere Waffen.

Unter der Führung des BKA durchkämmen Mobile Einsatzkommandos in den nächsten Stunden die Wälder um Karlsruhe. Die Polizei überprüft Hunderte Bundesbürger, die im Computer als Angehörige der "Anarcho-Szene" gespeichert sind. Uniformierte umzingeln ein einsames Gehöft in der Pfalz, stürmen nachts ein verdächtiges Jugendzentrum in Frankfurt - ohne Ergebnis. Beamte kontrollieren Verdächtige in Frankreich und in den Niederlanden. In Jütland errichtet die dänische Polizei Straßensperren, Schweden löst "Reichsalarm" aus.

10.45 Uhr. Per Hubschrauber machen sich Spurensicherungsspezialisten des BKA von Bonn und Wiesbaden aus auf den Weg nach Karlsruhe.

12.57 Uhr. Die Spurensicherung ist mit ihrer Arbeit fertig. Erst jetzt, fast vier Stunden nach der Tat, werden die Leichen von Siegfried Buback und Wolfgang Göbel in Zinksärge gehoben und abtransportiert. Kurz darauf trifft Inge Buback, die Frau des Ermordeten, mit dem Fahrrad am Tatort ein. Ein Bundesanwalt hat ihr zu Hause die Todesnachricht überbracht. Polizisten wollen die 54-Jährige aufhalten, sie schreit: "Ich muss weiter, da liegt doch mein toter Mann!" Doch nur noch Kreidestriche markieren die Stelle, an der Siegfried Buback gestorben ist.

Gegen Mittag erfährt auch Göbels 27-jährige Frau vom Tod ihres Mannes; sie ist gerade mit dem vierten Kind schwanger. Ihr Mann hatte sich am Morgen mit den Worten verabschiedet, er wolle rechtzeitig zum Mittagessen zurück sein. Ein Beamter rät ihr davon ab, sich die Leiche ihres Mannes anzusehen: Zu schlimm sei der Körper zugerichtet.

Noch am Nachmittag findet die Polizei die Suzuki und zwei Motorradhelme in der Kammer eines Brückenpfeilers an der Autobahn bei Karlsruhe. Spaziergänger hatten beobachtet, wie zwei Personen die Suzuki durch einen nahen Wald schoben. Offenbar wartete dort ein Komplize in einem Alfa Romeo auf sie, der Wagen wird später bei Stuttgart entdeckt.

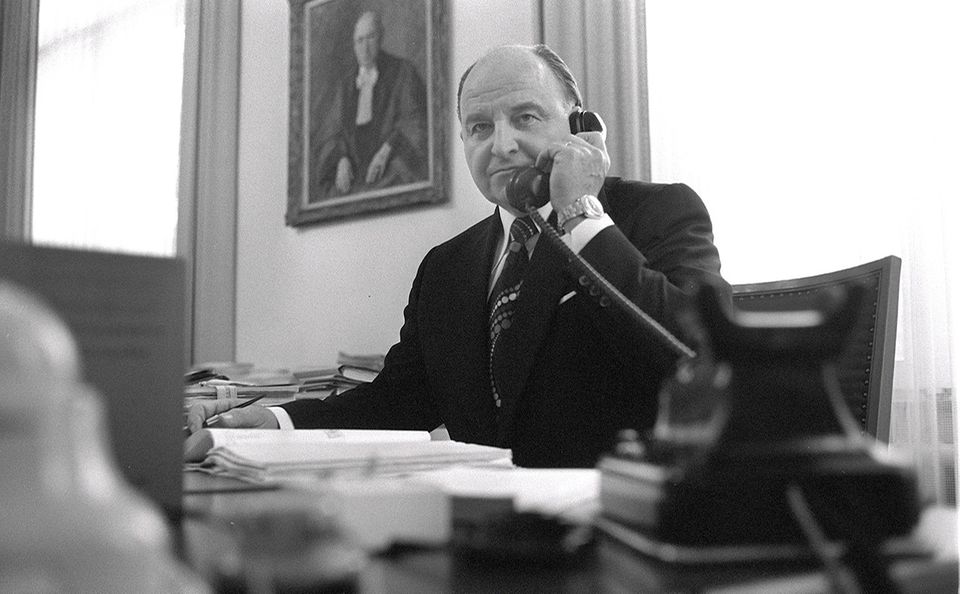

Er war fünf Tage zuvor unter einem Decknamen angekauft worden. Vermutlich sind die Täter in dem Auto mit gefälschten Pässen kurz vor zehn Uhr durch eine Kontrollstelle des Sperrgürtels gelangt. Um 16.30 Uhr tritt in Bonn eine schockierte Ministerrunde unter Vorsitz des Vizekanzlers Hans-Dietrich Genscher zusammen (Helmut Schmidt verbringt das Osterwochenende am Brahmsee). Die „Anarchisten“, wie Politiker und Medien sie nennen, haben den obersten Ankläger der Republik ermordet. Nun ist auch klar, wofür "Margarine" stand: Die Initialen Bubacks, SB, sind der Name einer Margarinemarke.

Genscher verurteilt den "kalten und heimtückischen Mord". Fühlbar ist aber auch die Hilflosigkeit angesichts dieses Anschlags auf einen führenden Repräsentanten der Staatsgewalt. Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß fordert schärfere Anti-Terror-Gesetze. Doch die Regierungsparteien SPD und FDP weisen den Vorstoß zurück.

Beim Staatsbegräbnis am 13. April stehen drei Särge in der Karlsruher Stadtkirche. Georg Wurster ist in der Nacht vor dem Trauerakt seinen Verletzungen erlegen. Helmut Schmidt verspricht: "Zorn und Empörung werden uns nicht zum Handeln aus dem Affekt heraus veranlassen." BKA-Chef Herold hält ebenfalls eine Trauerrede; abweichend vom Manuskript ruft er, an den Toten gewandt: "Ich bringe sie dir alle!“

Am Tag darauf trifft bei der Deutschen Presseagentur ein Schreiben ein. "für akteure des systems selbst wie buback findet die geschichte immer einen weg", heißt es darin. "am 7. 4. 77 hat das kommando ulrike meinhof generalbundesanwalt siegfried buback hingerichtet." Verfasst hat die Zeilen Brigitte Mohnhaupt in Amsterdam, so wird es später ihr Gefährte Peter-Jürgen Boock berichten. Dort haben demnach sie und ihr Freund am Nachmittag des Tattages telefonisch die Nachricht erhalten: "Er ist tot. Die Sache ist gelaufen." Sie planen bereits den nächsten Schlag der "Offensive 77".

Kurz nach dem Buback-Mord hat das BKA die seit Monaten gesuchten RAF-Mitglieder Knut Folkerts, Günter Sonnenberg und Christian Klar als Hauptverdächtige benannt: Schon seit Längerem sehen die Ermittler in den Untergetauchten ein "zu allem entschlossenes Elitekommando". Außerdem kann Sonnenberg über einen Handschriftenvergleich als der Mann identifiziert werden, der die Suzuki gemietet hat. Die Bundesregierung setzt eine Rekordbelohnung von 200.000 D-Mark aus; mehr als 1000 Hinweise gehen aus der Bevölkerung ein, doch keiner führt vorerst zum Ziel. Trotzdem leiten bald Staatsanwälte im ganzen Land Ermittlungsverfahren ein. Grund: ein Artikel in der Zeitung des Allgemeinen Studentenausschusses (AStA) der Universität Göttingen. Unter dem Titel "Buback. Ein Nachruf" schreibt der anonyme Autor: "Meine unmittelbare Reaktion, meine 'Betroffenheit' nach dem Abschuss von Buback ist schnell geschildert. Ich konnte und wollte (und will) eine klammheimliche Freude nicht verhehlen." Er bedauert, "dass wir dieses Gesicht nun nicht mehr in das kleine rot-schwarze Verbrecheralbum aufnehmen können, das wir nach der Revolution herausgeben werden, um der meistgesuchten und meistverhassten Vertreter der alten Welt habhaft zu werden und sie zur öffentlichen Vernehmung vorzuführen". Der selbst ernannte Stadtindianer unterzeichnet, angelehnt an einen Apatschenstamm, mit "ein Göttinger Mescalero". Der Göttinger Ring Christlich- Demokratischer Studenten fordert, gegen den AStA einzuschreiten. Der Rektor untersagt daraufhin die weitere Verbreitung des Artikels.

Die AStA-Mitglieder sehen in dem Text einen "Beitrag der Aufklärung über Gewaltverhältnisse" in der Gesellschaft. Der tote Generalbundesanwalt dagegen stehe "für Programm und Praxis des Polizeistaates". Und: "Welchen Grund sollten Linke haben, um Buback zu trauern?"

Studentenzeitungen in Kassel, Heidelberg, Frankfurt und anderen Universitätsstädten drucken den Text nach. Nicht wenige aus dem linken Milieu sehen in dem Karrierejuristen und ehemaligen Wehrmachtssoldaten Buback einen Vertreter all dessen, was sie verachten - und nicht zuletzt jenen Mann, der "Isolationsfolter" und Zwangsernährung der RAF-Häftlinge zu verantworten hat. 48 deutsche Hochschullehrer und Rechtsanwälte geben den Nachruf in einer Dokumentation heraus. CDU-Politiker fordern Disziplinarmaßnahmen. Gegen 140 Personen, die den Nachruf verbreitet haben, ermitteln Staatsanwaltschaften. Die meisten Prozesse enden mit Freispruch. In Augsburg verurteilt ein Gericht aber einen Mann, der ein Flugblatt mit dem "Mescalero"-Text verteilt hat, zu sechs Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Zwei Redakteure der Göttinger Studentenzeitung müssen je 1800 D-Mark Buße zahlen wegen "Verunglimpfung des Staates" und "Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener".

Über den Nachruf des "Mescalero" erscheinen weit mehr Artikel als über den ermordeten Generalbundesanwalt. Erst 22 Jahre später gibt sich der Autor in einem Brief an Bubacks Sohn Michael zu erkennen. Er bedauere Teile seiner damaligen Wortwahl, nicht aber die „klammheimliche Freude“. Es handelt sich um einen Lehrer, 1977 Literaturstudent.

Während die "Mescalero- Affäre" die Republik beschäftigt, endet in Stammheim fast unbeachtet eines der denkwürdigsten Verfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte. Am 28. April spricht das Oberlandesgericht Stuttgart die Urteile gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe. Sie werden für die Bombenanschläge im Mai 1972 wegen Mordes an vier US-Soldaten und vielfachen Mordversuchs (unter anderem an Angestellten des Springer-Verlags) sowie für die Bildung einer kriminellen Vereinigung zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Ihre Anwälte legen Revision ein, damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Um Baader und die anderen freizupressen, hat Brigitte Mohnhaupts Gruppe bereits eine Liste möglicher Entführungsopfer zusammengestellt. Nun entscheidet ein Zufall darüber, welchen Namen sie auswählt. War Buback ein Todfeind, so führt zum nächsten Opfer eine alte Freundschaft.

Seit Jahren zählt eine hochgewachsene Frau mit blassem Gesicht zum Umfeld der RAF. Die 26-jährige Susanne Albrecht ist im Hamburger Vorort Othmarschen aufgewachsen. Ihr Vater ist ein erfolgreicher Seerechtsanwalt. Die Eltern schickten ihre Tochter auf eine Waldorfschule, sie sollte Geige und Klavierspiel erlernen, Tennis spielen. Doch in der Pubertät beginnt Susanne Albrecht mit den Erwartungen ihres konservativen Elternhauses und dem Wohlstand zu hadern. "Ich habe die Kaviarfresserei satt", bekennt sie gegenüber Freunden. Sie will sich lieber für Benachteiligte einsetzen, studiert Pädagogik und Soziologie, danach noch Sozialpädagogik. Sie betreut in einem Projekt Kinder und Jugendliche, zieht in eine Wohngemeinschaft.

Zu ihren Mitbewohnern zählen Karl-Heinz Dellwo, Bernhard Rössner, Sigrid Sternebeck und Silke Maier-Witt - sie alle werden sich später der zweiten RAF-Generation anschließen.

Als 1973 in Hamburg ein besetztes Haus geräumt werden soll, demonstriert Albrecht dagegen. Polizisten nehmen sie fest, werfen sie zu Boden, fesseln sie mit Handschellen auf dem Rücken. "Niemals hätte ich gedacht, dass die Polizei gegen friedliche Menschen so brutal vorgehen würde", so Albrecht später. Sie schließt sich einem Solidaritätskomitee für die Hausbesetzer an sowie dem Hamburger "Komitee gegen die Folter an politischen Gefangenen in der BRD".

Im November 1973 schmuggelt sie fünf Sprengzünder für Handgranaten über die deutsch-niederländische Grenze, wird bei einer Kontrolle erwischt und verhaftet. Ihr Vater verschafft ihr einen guten Rechtsanwalt, das Verfahren wird drei Jahre später gegen eine Zahlung von 300 D-Mark eingestellt. Die Eltern Albrecht machen sich große Sorgen. Sie hoffen, dass ihre Tochter den Weg der Radikalisierung nicht weitergeht. Irgendwann in dieser Zeit verfasst der Vater einen eindringlichen Brief an seine Älteste: "Manchmal glaube ich, dass Du nur einen Fuß vor dem Abgrund stehst. Jetzt sind es schon enge Bekannte von Dir, die Tod verbreiten und vom Tode bedroht sind. Das kann doch nicht Deinem eigentlichen Wesen entsprechen. Weder bist Du ein Typ für Gewalt und Kälte des Verstandes. Susanne, ich habe große Befürchtungen um Dich. Du musst jetzt anfangen, Dir selbst zu helfen und Dich selbst kritischer zu prüfen. Du weißt, dass wir Dir gerne dabei helfen."

Susanne Albrechts Vater schickt diese Zeilen nicht ab - vermutlich hätte er mit ihnen seine Tochter ohnehin nicht mehr erreicht. Inzwischen ist sie mit Karl-Heinz Dellwo liiert.

Anfang 1975 taucht ihr Freund ab und überfällt im April mit anderen Terroristen die deutsche Botschaft in Stockholm, wird verhaftet (siehe Seite 70). Albrecht besucht Dellwo in der Untersuchungshaft und verfolgt den Prozess gegen ihn in Düsseldorf - als Sekretärin des RAF-Anwaltes Klaus Croissant. Die Hamburgerin lebt im Frühjahr 1977 also im unmittelbaren Umkreis der zweiten RAF-Generation - aber sie gehört nicht dazu. Weiß sie, dass die Gruppe im Untergrund gerade die „Big Raushole“ plant, die Entführung eines Politikers oder Wirtschaftsführers? Ahnt sie, dass auf Mohnhaupts Liste der Name eines Mannes steht, zu dem sie den Terroristen leicht Zugang verschaffen kann?

Jedenfalls erzählt sie einem der Kuriere aus Croissants Büro, die Kontakt zu den Untergetauchten halten, dass sie Jürgen Ponto kennt, den Vorstandssprecher der Dresdner Bank. Ponto ist ein Studienfreund ihres Vaters und Patenonkel ihrer Schwester. Albrecht wird ihre Plauderei später als Unachtsamkeit darstellen - aber das ist unwahrscheinlich. Die Terroristen um Mohnhaupt sind geradezu euphorisiert von dieser Nachricht. Sieglinde Hofmann und Stefan Wisniewski, zwei der Illegalen, treffen sich in Köln mit Albrecht, reden auf sie ein, setzen sie unter Druck.

Sie solle die Stammheimer vor dem angeblich sicheren Tod in ihren Zellen retten, solle die Türöffnerin zur Villa Pontos spielen: "So oder so, Ponto wird entführt. Machst du nicht mit, wird’s brutal - mit Blutvergießen auf der Straße. Oder du machst mit...", so überliefert Albrecht später die Gespräche. Beim vierten Treffen habe sie nachgegeben.

Susanne sucht zum Schein wieder die Nähe zu ihren Eltern. Die sind erleichtert. Susanne bittet ihre Mutter, bei den Pontos anzurufen, um für sie eine Übernachtungsmöglichkeit zu erbitten.

Jürgen Ponto und seine Frau sind gern bereit, die Tochter des Studienfreundes für eine Nacht in ihrer Villa im Taunus aufzunehmen. Der Bankier empfängt gern Freunde, gibt große Gesellschaften. Ponto interessiert sich für Theater, Oper und Konzerte, hat eine Orchesterakademie für Nachwuchsmusiker mitgegründet. Der Bankier ist ein prominentes Gesicht der "Deutschland AG", jenes für die Republik typischen Geflechts aus Banken, Versicherungen und Großunternehmen. Ponto hält zahlreiche Aufsichtsratsmandate, etwa bei Daimler-Benz, der Allianz oder Thyssen.

Für die RAF ist er so der exemplarische Vertreter des verhassten kapitalistischen Systems. Ponto wiederum weiß nicht, wie nahe die Schwester seines Patenkinds der Terrorgruppe steht - und die Albrechts warnen ihn und seine Frau nicht. Sie hoffen inzwischen, dass Susanne sich besonnen hat und von der linksradikalen Szene löst. Die Tochter kleidet sich in diesen Wochen aus ihrer Sicht wieder ordentlicher, lässt sich die Haare schneiden. Es ist der Beginn einer Täuschung. Den Besuchswunsch bei den Pontos sehen die Eltern als weitere Wiederannäherung an ihre bürgerliche Welt. Ein fataler Irrtum. Bei ihrer Übernachtung am 30. Mai 1977 wirkt Susanne zurückhaltend. Die Pontos, die mit ihrer Tochter Corinna erst spät nachts von einem Empfang zurückkommen, sehen ihren Gast kaum. Beim Frühstück am Morgen sitzt Susanne meist mit gesenktem Blick dabei, wirkt scheu. Wenn sie spricht, dann mit leiser Stimme und schnell. In all ihrer Verschlossenheit erscheint sie zugleich merkwürdig bestimmt, so erinnert sich später Pontos Tochter.

Anfang Juli besucht Susanne die Pontos ein zweites Mal. Beim Spaziergang mit Corinna durch den Garten erkundigt sie sich wie beiläufig nach Sicherheitsvorkehrungen. Ob es Alarmanlagen, Hauspersonal, Hunde gebe? Die Villa ist nur durch einen Maschendrahtzaun und eine Alarmanlage gesichert. Der Bankier rechnet nicht mit einem Anschlag in seinem Privathaus. Susanne Albrecht aber hat bereits eine Pistole erhalten – das Aufnahmeritual in die RAF. Sie ist in eine konspirative Wohnung in Frankfurt gezogen. Dort haben die Terroristen noch zwei weitere Wohnungen angemietet, eine soll als "Volksgefängnis" für Ponto dienen. Die Entführung haben sie für den Spätsommer geplant. Doch bei ihrem zweiten Besuch in Oberursel erfährt Albrecht wohl, dass Ponto und seine Frau Ende Juli zu einer längeren Reise nach Ecuador aufbrechen wollen.

Die Zeit drängt. Albrecht ruft am Abend des 29. Juli bei den Pontos an und dringt auf einen Besuch noch am selben Tag. Die Bitte kommt äußerst ungelegen so kurz vor der Abreise. Doch die Pontos wollen nicht ablehnen. Susanne soll am nächsten Nachmittag vorbeikommen.

Samstag, 30. Juli 1977

Ein strahlender Sommertag. Jürgen Ponto und seine Frau Ignes sitzen auf der Terrasse beim Tee. Die Koffer sind schon gepackt. Susanne Albrecht, die sich für 16.30 Uhr angekündigt hat, verspätet sich.

Gegen Mittag hat sich das Entführungskommando getroffen: Albrecht, Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar und Peter-Jürgen Boock, der das Fluchtauto fahren soll. Da die Gruppe vergessen hat, Perücken zu besorgen, und sie noch kaufen muss, kommt das Kommando 40 Minuten zu spät in Oberursel an. Es ist schon nach 17 Uhr, als Albrecht klingelt. Pontos Fahrer, der den Bankier und seine Frau am Abend zum Flughafen bringen soll, drückt auf den Knopf der Gegensprechanlage. "Hier ist Susanne", hört er vom anderen Ende. Der Angestellte meldet die Besucherin auf der Terrasse und betätigt den elektrischen Türöffner. Von der Küche aus sieht er, wie Susanne Albrecht zusammen mit einem Mann und einer Frau den Vorgarten zur Villa durchquert. Er eilt noch einmal auf die Terrasse: "Susanne Albrecht kommt in Begleitung von zwei Herrschaften!" "Wie schauen die denn aus?", fragt Ponto erstaunt. "Ganz manierlich", so die Antwort. Die Terroristen haben eine bürgerliche Tarnung gewählt: Susanne Albrecht trägt einen Rock, darüber eine Blümchenbluse und eine Jacke. In der Hand hält sie einen leicht verwelkten Heckenrosenstrauch. Brigitte Mohnhaupt hat ein gelbes Kostüm angezogen, Christian Klar einen grauen Feincordanzug, dazu ein weißes Hemd mit Krawatte.

Ponto empfängt die Gäste im Esszimmer seines Hauses: "Na ja, das ist ja ein großes Komitee", er schüttelt ihnen die Hand und bittet sie auf die Terrasse. Draußen bemerkt er den Blumenstrauß. "Ach, da wollen wir mal eine Vase holen!", sagt er und geht zurück ins Haus. Klar folgt ihm. Im Esszimmer zieht er eine Pistole und richtet sie auf den Bankier, um ihn auf die Straße zu zwingen. "Sie sind wohl wahnsinnig", fährt ihn Ponto an und drückt die auf ihn gerichtete Waffe mit einem Arm weg. Klar feuert einen Schuss ab, der aber Ponto verfehlt und ein Fenster durchschlägt.

Mohnhaupt hört den Knall und eilt mit Susanne Albrecht von der Terrasse herein. Sie zieht eine Waffe und schießt fünfmal auf Ponto, der zusammenbricht, zwei Schüsse treffen seinen Körper aus nächster Nähe, drei Projektile den Kopf. Offenbar hat die Terroristin binnen Sekunden entschieden, die Entführung abzubrechen und Ponto stattdessen zu ermorden. Vielleicht erschien es ihr plötzlich aussichtslos, den hochgewachsenen Mann gegen seinen Willen zum Mitgehen zu zwingen. Susanne Albrecht, so wird sie selbst später aussagen, verharrt zwischen den beiden Schützen, greift aber nicht zur Waffe.

Pontos Frau Ignes sitzt erstarrt am Telefon im Wohnzimmer nebenan, hinter einem Kaminvorsprung. Die Verbindungstür steht offen, doch die Täter sehen sie nicht, die Fensterläden sind wegen der bevorstehenden Abreise bereits geschlossen. Zudem schützt ein einfallender Lichtstrahl Pontos Frau, sie sitzt im Schatten dahinter. Das rettet ihr vermutlich das Leben. Die Tochter Corinna macht Ferien in London.

Mohnhaupt, Klar und Albrecht stürzen aus dem Haus. Auf der Straße wartet Boock in einem gestohlenen Ford Granada. Sie jagen davon. Ignes Ponto wählt in Panik die Nummer des Notrufs, eilt dann zu ihrem Mann ins Nebenzimmer. Jetzt kommt auch der Fahrer hinzu, alarmiert durch die Schüsse. Gemeinsam betten sie den Verletzten auf Kissen. Jürgen Ponto atmet noch, bewegt sich aber nicht mehr. Nach sieben Minuten landet ein Hubschrauber auf der Wiese vor dem Haus, Sanitäter eilen herbei. Der Helikopter bringt Ponto in eine Frankfurter Klinik. Dort stirbt der Vorstandssprecher der Dresdner Bank um 18.40 Uhr.

Kommando Manöverkritik. Susanne Albrecht wird von Weinkrämpfen geschüttelt, so später Boock. "Nein, das habe ich nicht gewollt. Wie soll ich das je meinen Eltern erklären?", habe sie geschluchzt. Die Gruppe hält Klar vor, dass er in Panik das Feuer auf Jürgen Ponto eröffnet habe. Am heftigsten bezichtigt sich der Schütze selbst - so sehr, dass Boock schließlich wieder beschwichtigend auf ihn eingeredet haben will: "Du bist nicht am ganzen Elend der Welt schuld."

Die Gruppe beschließt, das Geschehene als ein Geheimnis zu hüten, tut sich jedoch schwer, den Fehlschlag in dem üblichen Bekennerschreiben zu erklären. Erst 15 Tage später geht bei mehreren Redaktionen ein Brief ein, verfasst von Brigitte Mohnhaupt.

"wir haben in einer situation, in der bundesanwaltschaft und staatsschutz zum massaker an den gefangenen ausgeholt haben, nichts für lange erklärungen übrig", heißt es darin. "zu ponto und den schüssen, die ihn jetzt in oberursel trafen, sagen wir, dass uns nicht klar genug war, dass diese typen, die in der dritten welt kriege auslösen und völker ausrotten, vor der gewalt, wenn sie ihnen im eigenen haus gegenübertritt, fassungslos stehen."

Handschriftlich unterzeichnet ist das Schreiben von Susanne Albrecht - ein einmaliger Bekenntnisakt der RAF. Wieder hatte sich die junge Frau erst geweigert, "Nein, das mach ich nicht, nein, ganz entschieden nein", habe sie gesagt, so Peter-Jürgen Boock.

Die anderen setzen sie daraufhin unter Druck, ziehen ihre Zugehörigkeit zur Gruppe in Zweifel: "Was willst du denn überhaupt hier? Hattest du etwas mit dem bewaffneten Kampf zu tun? Oder wolltest du nur ein bisschen den weiblichen Robin Hood heraushängen lassen?"

Dann, so wieder Boock, habe Albrecht dem Drängen der anderen nachgegeben. Der Namenszug wirkt wie eine trotzige Bekräftigung des Verrats und des Vertrauensbruchs, der die Schüsse auf Jürgen Ponto erst möglich machte. Aus Sicht der Stammheimer ist der Anschlag auf den Bankier vor allem eine misslungene Aktion. Die Häftlinge um Baader und Ensslin kritisieren den dilettantischen Entführungsversuch und erhöhen den Druck: "Wenn ihr es nicht schafft, uns herauszuholen, dann nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand", schreiben sie nach draußen.

Die Mitläuferin Susanne Albrecht steht fortan ganz oben auf den Fahndungsplakaten - aus alphabetischen Gründen. Das BKA sucht in einem Aufruf inzwischen auch nach dem RAF-Mitglied Willy Peter Stoll.

Eine Bibliotheksangestellte des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs erkennt ihn wieder. Im Juli hat sich Stoll die Akte "Ponto" bei ihr ausgeliehen und kopiert. Als sie die Ausleihscheine überprüft, bemerkt sie, dass er auch die Akte eines zweiten prominenten Managers bestellt hatte. Nun glaubt das BKA zu wissen, wofür "HM" steht: Baden-Württembergs Innenminister lässt sofort den Personenschutz für den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer verstärken.

Susanne Albrecht bleibt trotz ihrer Selbstvorwürfe bei der RAF. Die Gruppe hält sie allerdings für nicht mehr belastbar. Sie will sich bewähren. 1979 transportiert sie den Sprengstoff für ein geplantes Attentat auf NATO-Oberbefehlshaber Alexander Haig von San Remo nach Paris. Erst danach steigt sie aus, will den bewaffneten Kampf aufgeben, sich aber nicht der Justiz stellen. Die RAF verschafft ihr und sieben weiteren Aussteigern eine Zuflucht: Die Gruppe sorgt 1980 für ihre Unterbringung - ausgerechnet in der DDR.

Inge Viett, einst Aktivistin bei der "Bewegung 2. Juni", hat Kontakt zu einem Offizier der Staatssicherheit, der sie einige Jahre zuvor auf dem Flughafen Schönefeld angesprochen hat. Nun bietet die Stasi den Terroristen Asyl an. Im September 1980 siedelt Susanne Albrecht über. In einem durch Zäune abgeschirmten und von Posten bewachten Areal werden sie und ihre Kampfgefährten für ihr neues Leben geschult. Sie erhält Bücher über die Geschichte der DDR, eine gefälschte Geburtsurkunde sowie einen von der Stasi erfundenen Lebenslauf, den sie auswendig lernen muss. Dann wird sie in den sozialistischen Alltag entlassen. Als "Ingrid Jäger" unterrichtet sie erst Englisch an einer Ingenieurhochschule in Cottbus, dann in Köthen bei Halle Deutsch für Ausländer.

Sie heiratet einen Kollegen, dem sie ihre Vergangenheit verschweigt, bekommt einen Sohn. Als Inoffizielle Mitarbeiterin verfasst sie Berichte für das Ministerium für Staatssicherheit.

Im September 1986 findet sie in ihrem Briefkasten einen Zettel: "Wie kann man nur mit so einer Vergangenheit leben?" Kollegen haben sie in einer RAF-Dokumentation der ARD erkannt. Die Stasi bringt sie erst nach Ostberlin, später versetzt sie Albrechts Mann nach Dresden und schließlich in die Sowjetunion. Dass die DDR westdeutsche Terroristen aufgenommen hat, soll auf keinen Fall publik werden. Dann fällt die Berliner Mauer - und mit ihr die erfundene neue Identität. Schon seit 1986 haben BKA-Fahnder Hinweise auf die untergetauchte Terroristin; im Juni 1990 nehmen DDR-Polizisten Susanne Albrecht fest.

In ihrem Prozess sagt Albrecht ausführlich aus. Sie distanziert sich von der RAF und beschreibt die innere Struktur der Terrororganisation, die sie "stalinistisch" nennt. Die als Zeugen geladenen ehemaligen Genossen Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar - die Schützen von Oberursel, beide 1982 festgenommen - nennen sie eine Denunziantin. Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilt Susanne Albrecht 1991 zu zwölf Jahren Haft. Im Juni 1996 wird sie aus dem Gefängnis entlassen, die zweite Hälfte der Strafe zur Bewährung ausgesetzt.

Die übrigen Beteiligten an den Attentaten auf Siegfried Buback und Jürgen Ponto sind von der Polizei schon Jahre zuvor verhaftet worden. Noch vor dem Ponto-Mord hat die Polizei am 3. Mai 1977 Günter Sonnenberg und die RAF-Terroristin Verena Becker nach einem Schusswechsel festgenommen.

In einem Rucksack hatten beide die Tatwaffe des Buback-Anschlages dabei sowie einen Schraubenzieher aus dem Werkzeugzubehör der Suzuki. Sie wurden jedoch nicht wegen des Attentats von Karlsruhe angeklagt, sondern wegen der Schüsse bei ihrer Festnahme. Knut Folkerts, der den Ermittlern neben Klar und Günter Sonnenberg von Anfang an als mutmaßlicher Täter von Karlsruhe gegolten hat, wird im September 1977 verhaftet. Peter-Jürgen Boock, der Fahrer des Fluchtwagens beim Ponto- Mord, wird 1981 festgenommen. Doch anders als im Fall Ponto, der als aufgeklärt gilt, sind die Geschehnisse bei Siegfried Bubacks Ermordung nach wie vor umstritten. Bis heute kursieren drei mögliche Antworten auf die Frage, wer die drei Attentäter waren und wer von ihnen die tödlichen Schüsse vom Soziussitz des Motorrads abgegeben hat. Aus Sicht der Ermittler und der Gerichte sind nach wie vor die ursprünglichen Hauptverdächtigen Klar, Sonnenberg und Folkerts als Täter anzusehen. Zwei von ihnen wurden wegen des Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, das Verfahren gegen Günter Sonnenberg wurde aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. Wer aber der Motorradlenker war, wer Todesschütze und wer Fluchtautofahrer, ließ sich nach Ansicht der Gerichte nicht mehr klären.

Im Jahr 2007 jedoch verbreitet sich eine neue Antwort auf die Frage nach der Identität der Buback-Mörder. Der Ex-Terrorist Peter-Jürgen Boock, seit 1998 auf freiem Fuß, vertraut Bubacks Sohn Michael an, dass seines Wissens der RAF-Terrorist Stefan Wisniewski den Generalbundesanwalt und dessen Begleiter erschossen habe. Günter Sonnenberg, so Boock, habe das Motorrad gefahren. Dagegen sei Knut Folkerts an dem Attentat nicht beteiligt gewesen. (Über Christian Klars Beteiligung macht Boock keine Aussage.) Wenig später berichtet der "Spiegel", Verfassungsschutz und BKA wüssten schon seit vielen Jahren, dass Wisniewski der Todesschütze gewesen sei. Auch Bubacks Nachfolger Kurt Rebmann sei darüber seit 1982 informiert gewesen. Ab 2007 ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen Stefan Wisniewski, doch bis heute ohne Ergebnis.

Michael Buback verfolgt unterdessen eine andere Spur und entwickelt daraus eine dritte Theorie zur Täterfrage. Denn kurz nach dem Attentat hat ein Zeuge ausgesagt, auf dem Sozius habe möglicherweise eine Frau gesessen. Hat vielleicht doch Verena Becker, bei der ja immerhin die Tatwaffe gefunden wurde, auf Buback geschossen? In keinem der späteren Verfahren gegen die anderen Angeklagten sind die Gerichte diesem Hinweis nachgegangen. Becker ist bereits 1989 durch einen Gnadenakt aus der Haft freigekommen.

2007 bestätigt ein Beamter des Verfassungsschutzes das Gerücht, dass sie ab 1981 Aussagen gegenüber dem Geheimdienst gemacht hat. Ein ungeheuerlicher Verdacht steht nun im Raum: Arbeitete der Verfassungsschutz vielleicht schon 1977 mit ihr zusammen und deckte sie? Gab es ein Komplott? Weitere Merkwürdigkeiten werden offenbar: So wurden 1994 die Akten mit allen wichtigen Spuren im Fall Buback vernichtet, angeblich aus Platzgründen.

2009 eröffnet die Bundesanwaltschaft ein neues Ermittlungsverfahren gegen Verena Becker: Am Bekennerschreiben vom April 1977 sind ihre DNSSpuren gefunden worden. 33 Jahre nach der Tat kommt sie vor Gericht. Und tatsächlich wird Verena Becker 2012 in Stuttgart zu vier Jahren Haft verurteilt - doch nur wegen Beihilfe zum Mord an Buback. Das Oberlandesgericht findet keine Beweise dafür, dass sie die Schützin auf der Suzuki war.

Michael Bubacks Verdacht, dass es eine Verschwörung staatlicher Stellen zugunsten der Angeklagten gegeben habe, weisen die Richter energisch zurück. Und so ist bis heute ungeklärt, wer am 7. April 1977 die Schüsse auf den Generalbundesanwalt und seine beiden Begleiter abgegeben hat. Wer also der Mörder war von Siegfried Buback, Georg Wurster und Wolfgang Göbel.

LITERATUREMPFEHLUNGEN:

Michael Buback, "Der zweite Tod meines Vaters", Knaur: Akribisch schildert Siegfried Bubacks Sohn seine Versuche, die Wahrheit über den Tod seines Vaters herauszufinden.

Julia Albrecht und Corinna Ponto, "Patentöchter", Kiepenheuer & Witsch: 34 Jahre nach dem Mord an Jürgen Ponto setzen sich seine Tochter und die Schwester der Mittäterin Susanne Albrecht in einem bewegenden Briefwechsel mit dem Anschlag auseinander.