Unser Verhältnis zur Technik scheint eine letzte Bastion religiöser Reflexe zu sein. Wir fürchten uns vor ihren Wundern, erschauern oder verstummen angesichts ihrer Macht, bejubeln ihre Gaben oder stimmen dunkle apokalyptische Klagelieder über ihre verheerende Wirkung an. Und natürlich gibt es wie bei jeder Religion auch die, die unsere bangen oder andächtigen Empfindungen für ihre Zwecke zu nutzen und zu steuern wissen.

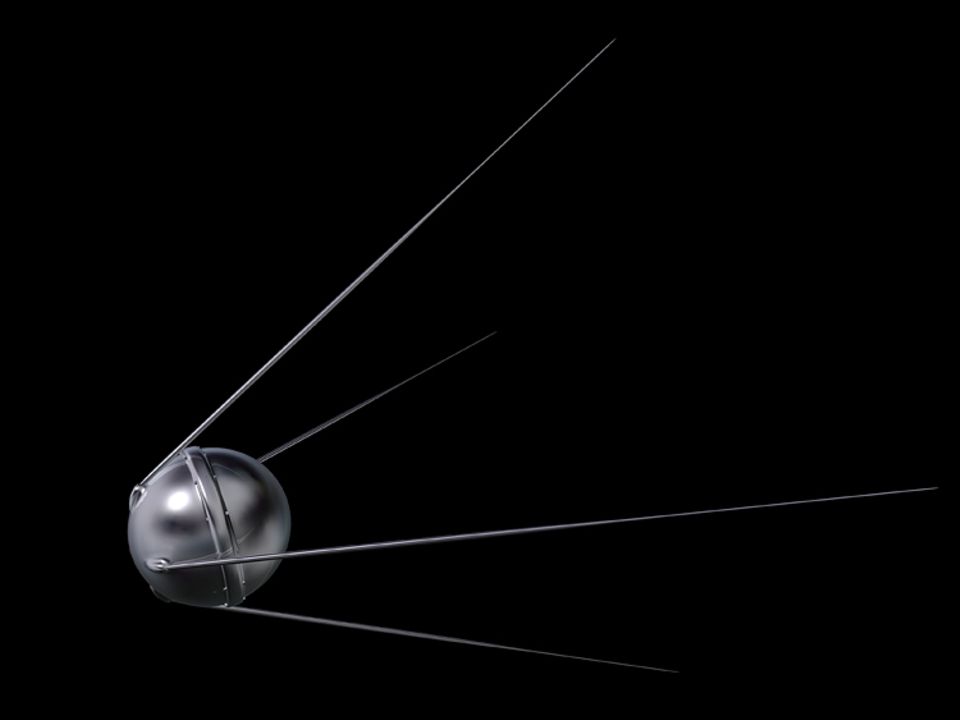

Eines der Wunder, das die Menschheit in helle Aufregung versetzt hat, geschah vor fünfzig Jahren, am 4. Oktober 1957. An diesem Tag schoss die Sowjetunion von ihrem Raketentestgelände in Baikonur aus den ersten künstlichen Erdsatelliten - eine 58 Zentimeter große Metallkugel mit dem Namen Sputnik, "Gefährte" - in eine Umlaufbahn und eröffnete damit das, was als "Wettlauf im Weltraum" Eingang in die Geschichtsbücher finden sollte.

Weltweit pressten die Menschen die Ohren an die Radioempfänger und lauschten dem eintönigen Kurzwellenpiepen, das der Satellit aus dem Weltraum herab zur Erde funkte. Und so inhaltsleer die Botschaft genaugenommen auch war, sie schlug viele in ihren Bann wie einst Jehovas Stimme aus dem brennenden Dornbusch.

Die kritische Flughöhe von 100 Kilometern, die als Grenze zum Weltraum gilt, hatte zwar bereits die von Wernher von Braun in den 1940er Jahren entwickelte V2-Rakete übertroffen. Die aber fiel nach Brennschluss ballistisch (also wie ein Stein) zurück auf den Boden. Dem Chefkonstrukteur des russischen Raketenprogramms, Sergej Korolev, dagegen war es gelungen, den Sputnik mit einer Trägerrakete soweit zu beschleunigen, dass er nicht zurückfiel, sondern die Erde wie an ei-nem riesigen Lasso auf einer elliptischen, tausend Kilometer in den Weltraum hinausreichenden Bahn umkreiste.

Das Raketenprogramm der 1950er Jahre war der wohl größte technische und ideologische Tri-umph der Sowjetunion. Der Vorstoß in den Weltraum schien ihre Überlegenheit gegenüber dem Westen - ja, die Wahrheit der materialistischen Weltanschauung zu belegen. In den Vereinigten Staaten erschütterte das Piepen des ersten künstlichen Satelliten der Erde die Öffentlichkeit so tief, dass schließlich nur noch vom "Sputnik-Schock" die Rede war.

"Reds Orbit Artificial Moon" (Die Roten haben einen künstlichen Mond in eine Erdumlaufbahn gebracht) lautete eine der Schlagzeilen in der US-Presse am Tag nach dem Sputnik-Start. Die USA fühlten sich gedemütigt und setzten alles daran, den Rückstand aufzuholen. Nun beschuldigte Ex-Präsident Truman sogar den kurz zuvor verstorbenen Senator und Kommunistenjäger Joseph McCarthy, durch die Verfolgung amerikanischer Wissenschaftler zu der Niederlage beigetragen zu haben. Außerdem führte man die technologische und weltpolitische Schlappe auf Mängel im US-Bildungssystem zurück, die es dringend zu beheben gelte.

Durch den Kalten Krieg war die Lage aus Sicht des Westens besonders prekär. Der erfolgreiche Start des Sputniks rückte die USA in den Zielbereich russischer Trägerraketen für Atombomben, und so avancierten Bunker für den Kleingarten im Amerika der späten 1950er Jahre zum Verkaufsschlager.

Auch Nikita Chruschtschow, seit 1953 Generalsekretär der KPdSU, erfasste sehr schnell die enorme Bedeutung der Raketentechnologie und erwartete von Korolev weitere Triumphe. Der lieferte sie pünktlich zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution. An Bord des zweiten russischen Satelliten (die Amerikaner konstruierten immer noch fieberhaft ihren ersten) reiste am 3. November 1957 das erste Lebewesen in den Weltraum, die Mischlingshündin Laika. Und so folgte jahrelang Etappensieg auf Etappensieg. Es war der Kosmonaut Juri Gagarin, kein US-Astronaut, der, 1961, als erster Mensch die Erde im All umkreiste. Der Flug dauerte zwar nur 108 Minuten, doch als Gaga-rin den Weltraum erreichte, soll er gesagt haben: "Ich sehe hier oben keinen Gott."

Der propagandistische Satz ist ein Beleg dafür, wie sehr die Raumfahrt für die Sowjetunion ein Mittel zur Demonstration weltanschaulicher Überlegenheit war. Der Ausspruch stammt vermutlich noch nicht einmal von Gagarin selbst, sondern wurde ihm nachträglich in den Mund gelegt. Er ist in den Funkprotokollen der Kommunikation zwischen ihm und der Bodenstation nämlich gar nicht nachweisbar. Wahrscheinlich ist, dass die Formulierung einer Rede Nikita Chruschtschows vor dem Plenum der KPdSU entnommen wurde.

In Deutschland entfaltete der Sputnik-Schock erst mit Verzögerung seine volle Wirkung. Die Bildungsdebatte, die der Satellitenstart in den USA ausgelöst hatte, fiel hierzulande allerdings auf besonders fruchtbaren Boden. In den frühen 1960er Jahren analysierte und verkündete der Philosoph und Pädagoge Georg Picht in einem vieldiskutierten Buch "Die deutsche Bildungskatastrophe". Die Abiturientenzahlen, so Picht, seien im internationalen Vergleich viel zu gering. Die Sozialdemokraten setzten daraufhin die Reform des Bildungssystems auf ihre politische Agenda, und von Willy Brandt wurde der Ausspruch berühmt, nicht etwa das Militär, sondern die Schule sei die "Schule der Nation".

So friedlich also verebbte die Sputnik-Schockwelle. Und Juri Gagarins (oder Nikita Chruschtschows) Diktum, es gebe im Weltraum keinen Gott, blieb eine stolze ideologische Proklamation. Denn alle Raumfahrt ließ nur eine ernüchternde Wahrheit zurück: Es gibt dort oben keinen heimatlichen Ort für uns Menschen.

Geblieben sind uns die Satelliten selbst: Als Kommunikationswerkzeug prägen sie das Leben auf der Erde in einer Weise, wie es sich in den 1950er Jahren wohl kaum jemand hat vorstellen können. Ganz gleich, ob wir fernsehen, telefonieren, im Internet surfen oder unserem Navigationssystem folgen - ohne Satelliten würden all die kleinen Wunderkästen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, nicht funktionieren. Das weltweite Finanzsystem würde zusammenbrechen, kein Schiff, kein Flugzeug käme mehr an, und bei der Wettervorhersage müssten wir uns wieder auf Bauernregeln verlassen.

Geblieben ist aber auch das Geschick von Politikern und Militärs, Wissenschaftsfunktionären, Bildungstheoretikern oder Industriellen, jene religiösen Reflexe in uns, mit denen wir auf techni-sche Durchbrüche und Grenzüberschreitungen reagieren, für ihre Zwecke zu nutzen, um im Wett-streit mit anderen Nationen, Gesellschaftssystemen oder Firmen Überlegenheit zu demonstrieren. Immer wieder lauschen wir staunend, andächtig oder geschockt jenen Botschaften, die uns das Neue, nicht für möglich Gehaltene verkünden.

In den 1970er Jahren beispielsweise dominierten die USA die Entwicklung von Computern und schockten Freund und Feind mit einem noch nicht einmal dreißigjährigen Programmierer und Studienabbrecher namens Bill Gates, der 1976 die Firma Microsoft gründete und das Computer-Betriebssystem MS-DOS an IBM verkaufte, womit er sich im Handstreich die globale Vorherrschaft auf dem Markt für Betriebssysteme sicherte.

Diesem Siliziumschock folgte schon bald der Retortenschock, als in Großbritannien das erste so genannte Retortenbaby, Louise Brown, zur Welt kam. Und in den Neunzigern waren es ebenfalls Briten, die mit Schaf Dolly den Klonschock auslösten.

In der ersten Hälfte des gegenwärtigen Jahrzehnts wiederum lieferten sich ein internationales Forschungsprojekt, das Human Genom Project, und die privatwirtschaftliche Firma Celera Genomics Corporation des Amerikaners Craig Venter ein Wettrennen um die vollständige Sequenzierung des menschlichen Genoms. Durch den konsequenten Einsatz automatisierter Sequenzierungsverfahren ging Celera schließlich als Sieger über die Ziellinie, und so war es diesmal also der Genom-Schock, der die Gemüter einer gentechnisch nur mangelhaft informierten Öffentlichkeit erschütterte.

Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass all diesen Schocks weitere folgen werden - viel-leicht der Homunkulus-Schock, wenn der erste geklonte Mensch das Licht der Welt erblickt, oder der Turing-Schock (von Alan Turing, einem der Pioniere auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz), wenn ein Computer erstmals ein Problem lösen wird, an dem sich Generationen von Mathematikern die Zähne ausgebissen haben.

Darüber hinaus wirft der Wettlauf zwischen dem öffentlichen Human Genom Project und Celera um die Sequenzierung des menschlichen Genoms die Frage auf, ob die Siege bei technologischen Wettläufen zukünftig vor allem von Firmen davongetragen werden. Es könnte sein, dass der über die Technik ausgetragene Kampf der Ideologien und Weltanschauungen mehr und mehr zur Sache von Unternehmern wird.

Aber für welche Überzeugung oder Philosophie steht ein Unternehmen wie Celera? Einerseits könnte sich jemand wie Craig Venter auf den amerikanischen Freiheitsgedanken berufen, auf das Recht eines jeden, seine Träume zu verwirklichen und Idealist zu sein. Doch andererseits kann man sich kaum materialistischer - ja gottloser - verhalten, als das menschliche Genom zu kommerziellen Zwecken zu decodieren und aus diesem Forschungs-Projekt insgesamt mehr als 6000 Patente zu schlagen.

Gegen solches Gewinnstreben wirkt die Raumfahrt geradezu wie eine altbackene, hoch idealistische Domäne, in der Helden noch Leib und Leben riskieren, um die Menschheit als ganzes voran-zubringen. Und wenn Forschungsfunktionäre oder Regierungen verkünden, bald wieder einen Menschen auf den Mond zu bringen, wie jüngst in Europa oder China, oder irgendwann innerhalb der kommenden zwanzig oder dreißig Jahre eine Mission zum Mars zu starten, wie die Amerikaner es vage planen, dann könnte man darin vielleicht auch den Versuch sehen, sich als Staat und Gemeinwesen das Formulieren und Umsetzen von Utopien nicht vollständig aus der Hand nehmen zu lassen.

Zumal eine gewisse Eile auch auf diesem Feld durchaus geboten ist. Denn selbst was die Eroberung des Weltalls angeht, sitzt den Staaten die Privatwirtschaft schon im Nacken. Am 21. Juni 2004 erreichte der Pilot Michael Melvill in einem kleinen Shuttle, dem Space Ship One, als erster Mensch in einem rein privat finanzierten Flugkörper mit 102 Kilometern Höhe den Weltraum. Burt Rutan, der Konstrukteur des Space Ship One, hat sich vorgenommen, Raumflüge in den kommenden Jahren zu einer Touristenattraktion zu machen. Und natürlich ist das Fernziel dabei nicht nur, der Kundschaft einen fünfminütigen ballistischen Orbitaltrip zu bieten, sondern es sind kosmische Kreuzfahrten im weiten Meer des Sonnensystems.

Und wir Deutschen? Haben wir überhaupt noch Chancen, in dem globalen Technologie- und Bildungswettlauf vorne mitzumischen? Oder verlieren wir langsam und unaufhaltsam den Anschluss? Vom Sputnik-Schock zum PISA-Schock?

Die Parallele drängt sich auf. Seit Jahrzehnten reformieren wir unentwegt unser Bildungssystem, und doch scheint es, als schleppten wir uns von Schock zu Schock. Vehement wie keine andere Nation diskutieren wir die ethischen Grundlagen neuer Technologien und haben doch nicht einmal die Ingenieure, diese überhaupt zu entwickeln. Geht es mit uns tatsächlich bergab, oder verbergen sich hinter unseren Skrupeln nur jene ewig bohrenden deutschen Selbstzweifel, die uns seit Jahrhunderten immer wieder befallen?

"Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube", klagt Faust in jenem Stück, das wir so gerne als unsere Nationaldichtung bezeichnen - und vielleicht gilt dieser Satz ja auch für unsere Haltung zur Technik. Man findet technische Lösungen nur, wenn man an technische Lösungen glaubt. Geschockt hingegen ist am Ende nur der, der irgendetwas nicht für möglich gehalten hat. Nicht nur unserem Staunen, auch der Technik selbst liegt ein Stück Irrationalität zugrunde, ein Handeln wider alle Vernunft - ein Hauch Religiosität eben. Ohne diese irrationale Komponente hätte sich niemals jemand in ein Flugzeug gesetzt, und vermutlich hätte die Menschheit nicht einmal gelernt, das Feuer zu beherrschen. Und vielleicht gewöhnen ja auch wir Deutschen uns eines Tages an das permanente Geschocktsein und halten das Ganze einfach nur noch für technischen Fortschritt.