1963 erhält der Architekt Minoru Yamasaki den Auftrag seines Lebens: am Südzipfel Manhattans, im Hafenviertel der Stadt, soll er ein Welthandelszentrum mit zwei Millionen Quadratmetern Bürofläche bauen.

Yamasakis Auftraggeber, die New Yorker Hafenbehörde, fordert Superlative: "Mach bloß keine kleinen Pläne, die bringen das Blut nicht in Wallung," mahnt ihn Austin Tobin, der Chef der Port Authority, ein kleiner Mann mit silbergrauen Haaren und dem Selbstbewußtsein eines Flottenadmirals.

Für den Japano-Amerikaner Minoru Yamasaki hat man sich entschieden, weil er keine Reißbrett-Primadonna ist, sondern ein bescheidener Pragmatiker, der die Wünsche seiner Kunden vor die Befriedigung seiner eigenen künstlerischen Eitelkeiten stellt.

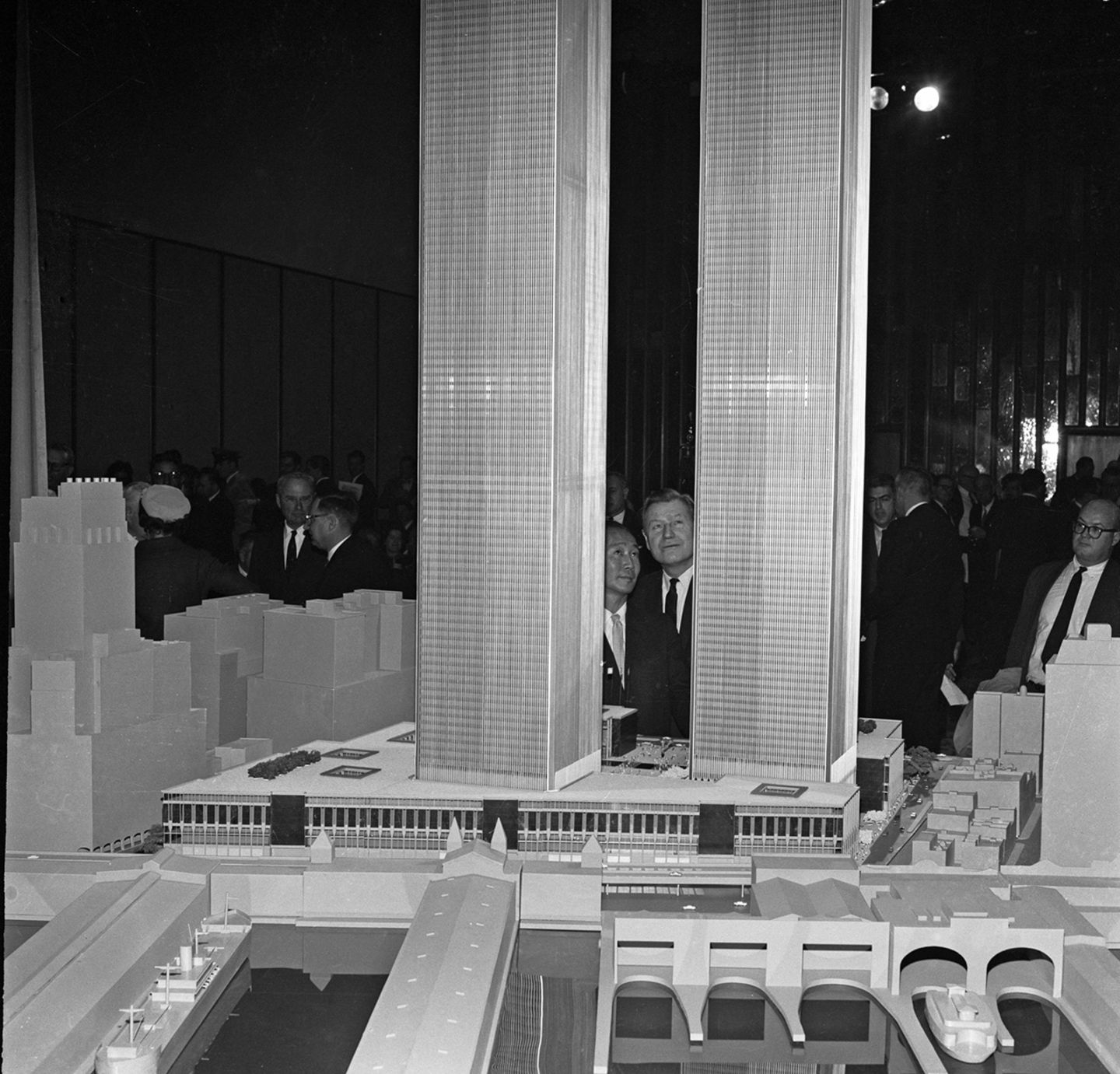

Modell Nummer 40: Zwei hohe Zwillingstürme machen das Rennen

Angesichts der bevorstehenden Aufgabe vergrößert Yamasaki seinen Mitarbeiterstab von 50 auf 80 Personen und baut zahlreiche Pappmodelle für das World Trade Center in New York: Mal ist es eine Gruppe niedriger Häuser, mal ein einzelner Riesenturm...

Und dann kommt das Modell Nummer 40: zwei schlanke, hohe Zwillingstürme mit ein paar angrenzenden Gebäuden, die eine fünf Morgen große, unbebaute Plaza umschließen. Ein Luxus in einer Gegend, wo ein einziger Quadratmeter Boden damals 20.000 Mark wert ist.

Eine neue Ära: Die Twin Towers spalten New York

Die führenden Architekturkritiker des Landes sind begeistert: "Uneingeschränkte Bewunderung" rufe das Design hervor, der Beginn einer "neuen Wolkenkratzer-Ära" sei mit den Twin Towers in New York markiert, und die fünf Morgen große Freifläche erinnere in ihrer Eleganz an den Markusplatz in Venedig.

Weniger angetan sind die Immobilienbesitzer in Midtown Manhattan: Sie gründen das "Komitee für ein vernünftiges World Trade Center", wollen die "aufgeblasenen Tobin-Türme zurecht stutzen", damit sie mit ihrer subventionierten Riesenhaftigkeit nicht den Mietmarkt für Bürofläche verderben.

Wortführer der Gruppe ist der Chef des Empire State Building. Die Zwillingstürme würden seinem Wolkenkratzer-Klassiker nach 45 Jahren nicht nur den Titel des höchsten Bauwerks der Erde entreißen, sondern gleichzeitig das lukrative Monopol als Standort von Fernseh-Sendemasten.

Einige der Kritiker ahnen aber frühzeitig, dass sie gegen die mächtige Koalition der Twin-Towers-Planer keine Chance haben - und werben in Broschüren für ihre eigenen Neubauten mit deren unmittelbarer Nähe zum geplanten World Trade Center in Manhattan.

New Yorks neues Wahrzeichen: Eine knifflige Konstruktion

Dessen Bau beginnt mit dem Abriss von 164 Häusern im quirligen Geschäftsviertel "Radio Row": Elektro-Discount-Läden, Werkstätten, kleine Manufakturen. Und während die vertriebenen Händler sich noch nach neuen Standorten umsehen, werben Mitarbeiter der Port Authority bereits die ersten potentiellen Mieter im World Trade Center.

Die bekommen schon kurz nach Baubeginn einiges geboten: Durch die Panorama-Scheiben des VIP-Zentrums im 17. Stock eines Nachbargebäudes haben sie den Überblick über ein farbiges Gewühl von Bulldozern, Kränen und Baggern, von grünen Lastwagen für Aushub und roten für Dynamit. Und wer genau hinschaut, kann auch den Geniestreich beobachten, mit dem Yamasaki sein größtes Bauwerk beginnt: Der feste Manhattan-Schiefer, das Rückgrat der Insel, liegt in diesem Teil der Stadt sehr tief unter aufgeschüttetem Erdreich.

Um das Handelszentrum sicher im "Bedrock" zu verankern, sind Fundamente in mehr als 30 Metern Tiefe nötig. Das Grundstück liegt aber nur einen einzigen Meter über dem Wasserspiegel des Hudson - jede Baugrube würde durch den enormen Seitendruck kollabieren.

Yamasaki schickt einen Ingenieur auf Recherchereise. In Mailand wird er fündig: Dort hat eine italienische Baufirma stützende Betonwände direkt durch einen in den Boden gefrästen Spalt bis tief hinunter auf felsigen Untergrund gegossen und mit Drahtseilen zusätzlich gegen den Wasserdruck gesichert. Das System wird importiert: Binnen 14 Monaten entsteht eine 440 000 Quadratmeter große "Badewanne" aus bis zu 35 Meter hohen Betonwänden.

Sie hält das Wasser draußen und ist mit mehr als einer Million Kubikmetern Schlick, Ton und Treibsand gefüllt, die nun trocken und ohne Risiko ausgebaggert werden können. Dabei kommen Relikte aus fünf Jahrhunderten New Yorker Stadtgeschichte zum Vorschein: Kanonenkugeln, Schiffsteile, Überreste einer alten Töpferei.

Das World Trade Center wird doppelt so teuer wie geplant

Während der Arbeiten rumpeln die Züge der Hudson-U-Bahn zwischen New York und New Jersey durch die freigelegten und aufgebockten gusseisernen Röhren, transportieren täglich 80.000 meist ahnungslose Pendler quer durch die größte Baustelle der Welt. Die ist für viele Anwohner in Manhattan inzwischen unerträglich laut geworden.

Der Pfarrer einer benachbarten Kirche beschwert sich bei der Hafenbehörde, dass er bei geöffnetem Fenster keine Predigt mehr halten könne. Man schenkt ihm eine Klimaanlage für sein Gotteshaus. Und noch eine für sein Refektorium. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits absehbar, dass sich die geschätzten Baukosten für das World Trade Center von 280 Millionen Dollar fast verdoppeln werden. Dabei ragt das künftig höchste Gebäude der Welt noch immer keinen einzigen Meter aus der Erde.

Aber die letzten Vorbereitungen für den Hochbau laufen, und nicht nur in New York: In einer Kleinstadt im Bundesstaat Oregon bauen Ingenieure im Auftrag der Hafenbehörde ein Autogeschäft zu einem Optiker-Laden um. Sie locken Passanten mit dem Angebot auf einen kostenlosen Sehtest in das Gebäude, führen sie unbemerkt ins Innere eines Anhängers, der auf dem Hinterhof geparkt ist.

Das Gefährt ist auf Federn gelagert und beginnt zu schwanken, sobald die Versuchspersonen den angeblichen Laden betreten. Ergebnis des Experiments: Etwa 28 Zentimeter Schwankung werden von den meisten Menschen toleriert - eine Information, die in die Berechnung des stählernen Skeletts des World Trade Center eingeht.

Dessen Konstruktion hat Minuro Yamasaki außerdem mit einer Neuerung versehen, die in der Architekturwelt für Aufsehen sorgt: Damit die repräsentativen Büroräume im World Trade Center nicht wie bei anderen Wolkenkratzern durch tragende Säulen unterbrochen werden, lastet bei den Twin Towers beinahe das komplette Gewicht auf den Außenwänden, die auch den seitlichen Winddruck von bis zu sechs Millionen Kilogramm ableiten.

472 senkrechte, hohle Stahlträger im Abstand von etwa einem Meter säumen die Außenwände der Türme und bilden zusammen mit horizontalen "Riegeln" in jedem Geschoß einen festen Gitterkäfig, ein sogenanntes "verwindungssteifes Quadratrohr".

"Schießscharten" zum Rausgucken

Doch das Stahlkorsett hat einen Nachteil: Die 43 600 Fenster zu New Yorks schönster Aussicht können nur 30 Zentimeter breit sein. Der Architekt findet das nicht schlimm: "Die Büroräume sind doch keine Aussichtsplattformen. Außerdem hilft es gegen die Höhenangst, wenn die Fenster schmaler als eine Schulterbreite bleiben."

Anfang 1970 erreichen die Bauarbeiten ihren Höhepunkt: Bis zu 7000 Arbeiter sind gleichzeitig beschäftigt, bringen vorgefertigte Stahlelemente per Boot vom Lager in New Jersey zur Baustelle, hieven sie mit Spezialkränen nach oben, ziehen Geschossdecken ein. In den unteren Etagen wird bereits die Aluminium-Verkleidung angebracht. Stoßdämpfer zwischen ihr und den Stahlträgern sollen stärksten Windböen die Spitze nehmen. Wo die silberne Außenhaut schon befestigt, das Fensterglas schon eingesetzt ist, beginnt der Innenausbau.

Die Medien wettern gegen das World Trade Center

Für die Manager der Hafenbehörde taucht nun ein anderes Problem auf: Ölkrise und Rezession haben die Nachfrage nach Büroflächen drastisch einbrechen lassen. Um den Leerstand zu mildern, läßt Gouverneur Nelson Rockefeller 25.000 Staatsbeamte in die neuen Gebäude umziehen - und hilft so den Finanziers, zu denen sein Bruder David gehört, aus der Patsche.

Doch auch in den Medien wendet sich das Blatt plötzlich gegen die Twin Towers: "Pure Technik, die Lobby nichts als Schmalz", wettert Ada-Louise Huxtable in der "New York Times"; ein architektonischer "Disneyland-Märchen-Blockbuster in General-Motors-Gothik." Ein Kollege von der "Los Angeles Times" wird noch deutlicher: "faszinierende Häßlichkeit" ist alles, was er jenen Türmen noch zubilligen mag, deren Modell ihn vor ein paar Jahren selbst noch begeistert hatte.

Zum Glück ist das breite Publikum ganz anderer Meinung: New Yorker und Touristen haben die Riesentürme lieb gewonnen. Sie werden zum häufigsten Motiv an den Postkartenständern. Auch Hollywood entdeckt das World Trade Center: Ein Remake des Filmklassikers King-Kong im Jahre 1976 lässt den Riesenaffen statt wie gewohnt vom Empire State Building nun von den Twin Towers in den Tod stürzen.

Auf der Aussichtsplattform im Nordturm des World Trade Center lassen sich Paare trauen und Models fotografieren. Die Armee vereidigt hier sogar manchmal ihre Rekruten. Und der Weinkeller des Restaurants "Windows of the World" im 107. Stock des Südturms hat sogar den härtesten Kritikern der Port Authority eine gewisse Anerkennung abgetrotzt - nachdem sie zunächst die seidenbezogenen Zimmerdecken und die Waschbecken aus rosafarbenem Marmor als Verschwendung gebrandmarkt hatten.

Welchen Rang die Türme nach und nach im Bewusstsein der Menschen einnehmen, zeigt unter anderem ein Abenteurer, der sich von den Stahlkolossen inspirieren ließ: 1977 ersteigt der Spielzeugdesigner George Willig aus Queens die gesamte Fassade mit selbst gebauten Kletterhaken - und erntet damit die Bewunderung der New Yorker.

Als ein Anwalt der Stadt den neuen Volkshelden für den ausgelösten Polizeieinsatz auf 250.000 Dollar Schadensersatz verklagen will, verhindert der Bürgermeister persönlich ein PR-Debakel: Wer ein weltweit berühmtes Symbol wie die Türme von Yamasakis World Trade Center in einer Klettertour bezwinge, werde selbstverständlich nicht bestraft. Man einigt sich auf eine Geldbuße von 1,10 Dollar. Je einen Cent pro Stockwerk.