Gerade sind die letzten Zeilen des Te Deum verweht. Gregorianische Melancholie. Feierlich. Demütig. In te, Domine, speravi, haben die Kleriker und die Stiftsdamen in der kalten, hohen Kirchenhalle gesungen - "auf Dich, oh Herr, hoffe ich". Duftende Weihrauchschwaden liegen schwer in der Luft. Kerzenlicht erhellt das Dunkel der Osternacht in der Quedlinburger Servatius-Kirche am Nordrand des Harzes. Die Besucher des Gottesdienstes schließen den prächtig gekleideten Mann in ihre Gebete ein, der erhöht auf einem Thron am westlichen Ende des Kirchenschiffs sitzt: der König des Ostfränkischen Reiches, der römische Kaiser Otto I. Mitten unter den Menschen und doch in höhere Sphären entrückt - das ist die Botschaft des Monarchen an die Teilnehmer dieser Heiligen Ostermesse am 23. März 973.

Die Jahre sind nicht spurlos an dem Herrscher vorübergegangen, die Feldzüge, die Schlachten, die Strapazen der Reisen zu Pferd bei Wetter und Wind, die vielen Nächte in Zelten (und ja, auch die zahllosen Saufgelage). Im Sommer erst hat er die Alpen überquert, ist nach sechs langen Jahren in Italien nach Sachsen, in seine Stammlande, zurückgekehrt. Mit 60 Jahren ist Otto nun ein alter Mann. Das lichte Haar und der lange, spitz zulaufende Bart sind ergraut. Der Schritt wirkt vielleicht nicht mehr ganz so fest, so entschlossen wie einst. Seit Jahren plagen ihn chronische Schmerzen. Aber seine Augen schauen noch immer hellwach. Hart, erbarmungslos können sie blicken, aber offenbar auch gütig und barmherzig, wenn sie sich, wie immer wieder von den Chronisten berichtet, in aller Öffentlichkeit mit Tränen füllen.

In eine feine Seidenrobe ist er gehüllt, die Ränder mit Goldbändern besetzt. Darüber trägt er einen schimmernden Umhang, prachtvoll bestickt und an der Schulter von einer glänzenden Spange zusammengehalten. An den Füßen Lederschuhe, funkelnd vor Edelsteinen. Niemand sonst in der Kirche trägt so kostbare Kleider. Gut möglich, dass der Erzbischof von Köln die kostbaren Stoffe aus Konstantinopel mitgebracht hat, wohin er im Herbst 971 in einer delikaten Angelegenheit gereist war: Am Hof des byzantinischen Kaisers hatte er eine Braut werben sollen für Ottos gleichnamigen Sohn und designierten Nachfolger. Die Mission war erfolgreich. Denn nun sitzt Theophanu, wohl 13 Jahre alt, nur wenige Schritte von ihrem Schwiegervater entfernt an der Seite ihres 17-jährigen Mannes. Sie ist eine Nichte des Kaisers von Byzanz und - hier in dieser Kirche nun für alle sichtbar - ein Beweis für die gegenseitige Anerkennung der beiden mächtigsten Herrscherhäuser der christlichen Welt. Otto präsentiert sich im Kreis seiner Familie: Bei ihm sind seine selbstbewusste Frau Adelheid, die die italienische Krone der Langobarden mit in die Ehe eingebracht hat, und ihre gemeinsame Tochter Mathilde, 18 Jahre alt und bereits Äbtissin des neben der Kirche gelegenen Kanonissenstifts. In Zeiten, in denen auch unter den Adeligen kaum jemand lesen und schreiben kann, in denen Rituale mächtiger sind als das geschriebene Wort, ist nichts Zufall, hat alles öffentliche Tun und Sein des Kaisers, seiner Entourage und seiner Familie größte Bedeutung. Und das gilt immer: ob der Herrscher wie jetzt Ostern feiert, das höchste, bedeutsamste Kirchenfest des Jahres, oder ob er sich gerade auf Jagd befindet. Ob es sich um einen hochoffiziellen Akt handelt oder um ein scheinbar zwangloses Gelage mit anderen Männern. Nichts ist nebensächlich, mit jeder Handlung, jeder Äußerung, jedem Kleidungsstück kann es eine besondere Bewandtnis haben. Es sind Zeichen, die den anderen zu verstehen geben, welchen Platz man in der gesellschaftlichen Rangfolge einnimmt und wie der Kaiser zu jemandem steht. Selbst Gefühle werden nicht spontan gezeigt, sondern in Szene gesetzt: Tränen signalisieren Reue, Lachen bedeutet Einverständnis und Harmonie.

In den Wochen zuvor hat Otto gefastet, so wie er es als frommer Christ vor Ostern immer tut, aber wohl auch vor anderen festlichen Anlässen, bei denen er die Reichskrone trägt. Um Geist und Körper vorzubereiten für den wichtigen Moment, wenn ihm der schwere, goldene Reif auf seinen Kopf gesetzt wird. Die Krone ist das Zeichen seiner von Gott verliehenen Herrschergewalt. Ihre acht Ecken spielen auf Gottes Bund mit den Menschen an, die Acht ist eine bedeutende Zahl für die Christen, die Zahl der Auferstehung und Erlösung.

Je zwölf große und kleine Steine schmücken die goldene Stirnplatte. Sie verweisen auf die Zahl der Apostel Christi und der Stämme des Volkes Israel. Schon oft hat der Kaiser das Osterfest hier in St. Servatius begangen, der Kirche mit den mächtigen Mauern am Steilhang des Schlossbergs von Quedlinburg. Ein schlichter Bau in der Form des Kreuzes: ein Langhaus, zwei niedrigere Querarme. Die Stiftsdamen wohnen den Gottesdiensten auf einer Empore im südlichen Querarm bei. Und hinter dem Altar im Chorraum liegen Ottos Eltern in einer Krypta bestattet.

Wie an den großen Kirchenfesten üblich, hat der Herrscher nicht nur zur Osterfeier in den Harz geladen, sondern auch zum Hoftag: zur Versammlung der weltlichen und kirchlichen Vornehmen und Mächtigen seines Reiches, das sich von der Schelde im Westen bis zur Oder im Osten ausdehnt und von Nord- und Ostsee bis nach Mittelitalien reicht.

Hoftage sind für den Kaiser Versammlungen, auf denen er gemeinsam mit den führenden Männern aus allen Teilen dieses Reiches Beschlüsse fasst, Lehen an Gefolgsleute vergibt, neue Bischöfe in ihrem Amt bestätigt, Feldzüge verkündet oder Streitigkeiten unter Adeligen schlichtet. Doch der Osterhoftag zu Quedlinburg übertrifft alles bislang Dagewesene.

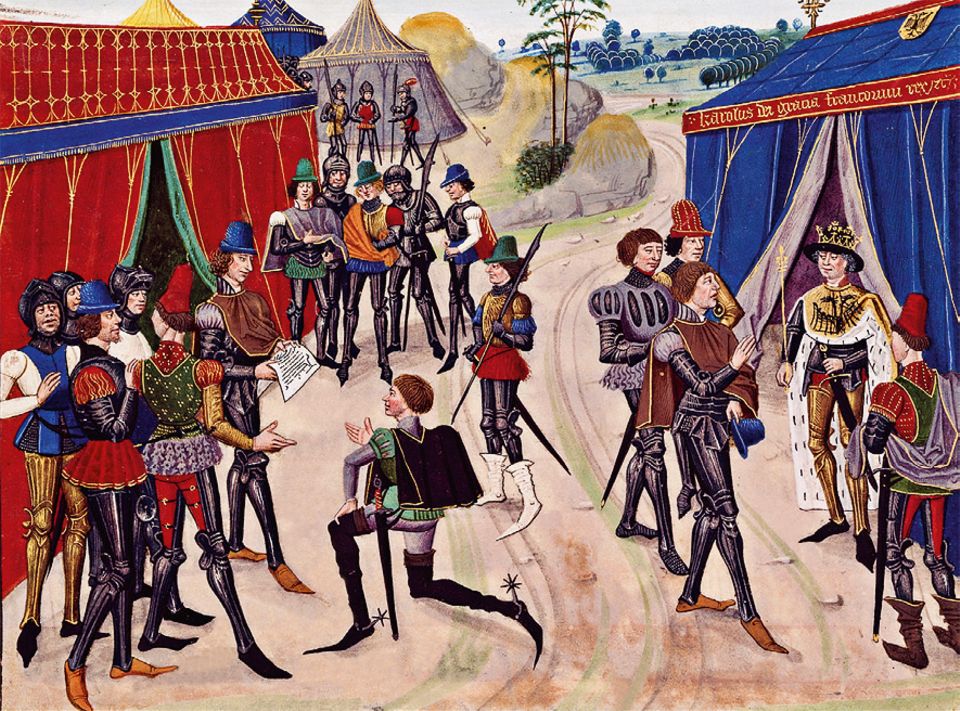

Zu Hunderten sind sie angereist. Manche waren wochenlang unterwegs auf unbefestigten Straßen und ungebändigten Flüssen: Bischöfe, Herzöge und Grafen, Adelige aus allen Reichsregionen mit ihrem Gefolge. Otto hat gerufen, und sie alle sind gekommen. Außerdem haben sich Sendboten und Würdenträger aus Territorien jenseits der Grenzen des Imperiums auf den Weg gemacht - dem Kaiser und der gesamten Christenheit zum Beweis, dass er der mächtigste Mann im Abendland ist. Unter den Gästen sind zwölf ungarische Adelige, zwei Fürsten aus Bulgarien, der Sohn des Herzogs von Polen sowie der Herzog von Böhmen, dazu Gesandte des Papstes.

Harald Blauzahn, der Dänenkönig, hat eine Abordnung geschickt, und Pandulf Eisenkopf, der Fürst von Capua und Benevent, hat sich aus seinen Ländern südlich von Rom auf die beschwerliche Reise über die Alpen gemacht. Sogar der Kalif von Cordoba, islamisches Oberhaupt von al-Andalus auf der Iberischen Halbinsel, und der nun mit Otto verwandtschaftlich verbundene Kaiser von Byzanz haben Delegierte auf den langen Weg entsandt. Es ist das größte internationale Treffen, das es nördlich der Alpen jemals gegeben hat. Mit dieser Zusammenkunft will Otto sein Lebenswerk besiegeln. Allen will er seine Machtfülle vor Augen führen, im Reich und jenseits davon.

Der Hoftag soll die Größe des Reiches bestätigen, das er im Laufe seiner langen Regierungszeit geschaffen hat, mit ihm, dem Kaiser, dem Patriarchen, als ordnender Kraft über allem. Und die Kunde davon sollen die Teilnehmer dieses Treffens hinaus bis in die fernsten Regionen der damals bekannten Welt tragen: Otto ist der würdige Erbe Karls des Großen.

Die Nachkommen des großen Frankenherrschers haben Karls Reich nach dessen Tod im Jahr 814 nicht zusammengehalten. 843 wird es dreigeteilt: • in das ostfränkische Territorium, die Kernlande des späteren Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation;

• das westfränkische Gebiet, aus dem Frankreich hervorgehen wird;

• und ein mittleres Reich dazwischen, das sich anfangs von der Nordsee bis zum Mittelmeer erstreckt.

Im Ostfränkischen Reich wird 919 Herzog Heinrich I. zum König erhoben, wahrscheinlich - so werden es jedenfalls die seiner Familie nahestehenden Chronisten behaupten - vom kinderlosen Vorgänger als einzig geeigneter Thronfolger ausersehen. Doch Heinrich ist kein Franke: Mit ihm wird vielmehr ein Sachse zum Herrscher - ein Angehöriger jenes Volkes also, das Karl der Große nur wenige Generationen zuvor brutal unterjocht und zwangschristianisiert hatte. Heinrich übernimmt ein zerbrechendes Königreich. Das ostfränkische Gebiet wird immer wieder von ungarischen Reiterkriegern heimgesucht, und im Inneren weigern sich die mächtigen Herzöge der Bayern und der Schwaben, den neuen Monarchen anzuerkennen. Er muss seine Stellung militärisch durchsetzen, droht dem Schwaben mit einem Feldzug und belagert den Bayern. Doch nachdem sich beide unterworfen haben, söhnt er sich mit den Besiegten aus und lässt ihnen ihre Herzogwürde – so ist ihm ihre künftige Unterstützung gewiss. Heinrich versteht sich durchaus als fränkischer König und beruft sich auf die Nachfolgeregelung durch Karl den Großen: Die vom Adel durch einen Wahlakt vergebene Königswürde soll in der Familie bleiben.

Doch anders als bei den Franken bislang üblich, will Heinrich I. das Reich nach seinem Tod nicht unter seinen männlichen Nachkommen aufgeteilt sehen, sondern bestimmt seinen Sohn Otto zum alleinigen Thronfolger. Am 2. Juli 936 stirbt Heinrich I. Einen Monat später wird sein Sohn Otto in Aachen von den Großen des Reiches zum König erhoben, gekrönt und gesalbt - mit dem Krönungsort zieht Otto eine direkte Traditionslinie zu Karl dem Großen, der in Aachen bestattet liegt.

Vor der Kirche setzen die versammelten mächtigen Grafen und Herzöge Otto auf einen Thron. Formal ist diese Akklamation der Wahlakt - tatsächlich aber hatten die Fürsten bereits vorher signalisiert, dass sie Heinrichs Regelung zustimmen würden. Dann schwören die Herzöge und Grafen Otto die Treue.

Es ist ein Pakt auf Gegenseitigkeit: Als Gefolgsleute sind sie fortan zum Kriegsdienst für den König verpflichtet, müssen auf Verlangen zu den Hoftagen erscheinen, ihrem Herrn mit Rat und Hilfe zur Seite stehen. Dafür gewährt der Herrscher ihnen Beistand, wenn sie bedroht werden. Nur diese persönlichen Bande zwischen den Männern halten das Ostfränkische Reich zusammen.

Dieses Reich ist kein Staat im modernen Sinn, es ist ein lockerer Verbund von Anführern, die über eine Vielzahl an Gebieten herrschen. Es gibt keine Institutionen, keine Reichssteuer, keine Hauptstadt: Dort wo sich der König gerade aufhält, ist das Zentrum des Reiches. Wie Karl der Große ist auch Otto ständig unterwegs, um den Untertanen zu beweisen, dass er fähig und stark genug ist, sie zu schützen und für sie zu sorgen. Gemessen an anderen Teilen Europas, ist Ottos Herrschaftsgebiet rückständig, lange nicht so entwickelt wie Italien oder Byzanz oder das muslimische Spanien. Die meisten der vielleicht vier Millionen Einwohner leben entlang des Rheins; nur ein paar Überlandstraßen führen von dort zu wichtigen Siedlungen im Landesinneren und verbinden Klöster und Pfalzen miteinander. In den Mittelgebirgen sind weite Regionen noch von Wäldern bedeckt. Für den Hof sorgen Adelige, die mit ihm von Pfalz zu Pfalz ziehen: Sie überwachen die Finanzen, ziehen Erkundigungen aus dem gesamten Reich ein.

Schon bald zeigt sich, dass Ottos Herrschaft noch keineswegs gesichert ist. Aufstände im Inneren und äußere Feinde bedrohen den König und sein Reich.

Als Erste ziehen seine eigenen Brüder gegen ihn zu Felde. Sein älterer Halbbruder Thankmar erhebt sich, weil Otto seiner Familie ein Lehen entzogen hat, wird aber in einer Kirche hinterrücks von dessen Männern umgebracht. Auch der jüngere Bruder Heinrich kämpft gegen ihn und findet 939 etliche Verbündete im ostfränkischen Adel, darunter Herzöge und Bischöfe, denen Ottos Herrschaftsstil nicht passt. Später erhebt sich Ottos Sohn Liudolf, der (nach der Wiederheirat seines Vaters und der Geburt eines Halbbruders) um seine Thronfolgerechte fürchtet.

Doch der König kann beide Konflikte nach blutigen Kämpfen für sich entscheiden. Zum Zeichen ihrer Unterwerfung fallen Ottos Bruder und sein Sohn jeweils in einem sorgfältig choreografierten Ritual barfuß und unter Tränen vor ihm auf die Knie. Otto erhebt sie zu sich, verzeiht ihnen weinend und gewährt ihnen seine Freundschaft.

Diese Versöhnungsgeste erlaubt es allen Beteiligten, das Gesicht zu wahren. Denn obwohl der König niemanden neben sich dulden kann und entschlossen Krieg mit seinen Kontrahenten führt, weiß er doch, dass er auf Dauer nicht gegen die eigene Familie und die führenden Adelsgeschlechter regieren kann. Erst als sein Heer 955 die Ungarn, die seit Jahrzehnten immer wieder raubend und mordend in das Ostfränkische Reich eingebrochen sind, auf dem Lechfeld bei Augsburg schlägt, hat Otto die vereinten Fürsten auf seiner Seite. Zugleich steigt er mit diesem Sieg zum mächtigsten König Europas auf. Und nun strebt er nach Höherem: nach der Kaiserkrone Karls des Großen.

Denn wie sein Vorbild glaubt Otto an die Vision eines christlichen Imperiums unter der Obhut eines mächtigen Kaisers, der als Schutzherr über die Kirche und die Gläubigen wacht. Dreimal wird er zu langen Feldzügen gen Süden aufbrechen, um seine Ansprüche durchzusetzen. Und am 2. Februar 962, während des zweiten Italienzugs, krönt ihn Papst Johannes XII. in der Peterskirche zum Kaiser.

Fast ein Jahrtausend lang, bis zur Niederlegung der römisch-deutschen Krone durch Franz II. 1806, wird die Kaiserwürde nun mit dem ostfränkischen, später dem deutschen Königtum verknüpft bleiben. Diese Verbindung, die Otto geschaffen hat, gilt als die Geburtsstunde jenes Reiches, für das die Zeitgenossen zunächst noch gar keinen eigenen Namen haben, das man viel später aber das "Heilige Römische Reich deutscher Nation" nennen wird.

Das von Karl dem Großen restaurierte und nun von Otto übernommene Kaisertum wird sich - zumindest nördlich der Alpen - als die Idee erweisen, die das Reich der Franken, Sachsen und vieler anderer Stämme zusammenhält und im Zentrum Europas allmählich die Nation der Deutschen entstehen lässt. Schon Karl der Große hat im Jahr 800 seinem Herrschertitel den Zusatz "von Gott gekrönter Kaiser" hinzugefügt. Otto nennt sich nun "durch göttliche günstige Gnade erhabener Kaiser".

Eine höhere Legitimation für den Herrschaftsanspruch gibt es im christlichen Abendland nicht. Daher ist es für Otto unerlässlich, dass Papst Johannes XII. als Stellvertreter des Apostels Petrus ihn in der Peterskirche zum Kaiser krönt. Mit der Nachempfindung der Kaiserkrönung Karls des Großen durch den Papst führt Otto so eine Tradition fort, die das gesamte Mittelalter über Bestand haben wird.

Aber auch der Papst braucht Otto. Daher ist die Krönung das Ergebnis einer Waffenbrüderschaft. Denn Johannes erbittet den militärischen Schutz Ottos, um sich als Herr von Rom gegen einen für ihn bedrohlichen König aus Oberitalien zu behaupten.

Freilich: Otto verbindet noch mehr mit dem Kaisertitel, und dieser Anspruch wird Europa in Atem halten. Denn er wird sich bald "Stellvertreter" des Herrn nennen - ähnlich wie die Kaiser im Osten, zu denen er nun engere Beziehungen sucht. Und wie die Herrscher von Byzanz lässt sich Otto in Bildern nun immer unverhohlener als Christus darstellen. Dieser Anspruch wird unter Ottos Nachfolgern zum Machtkampf zwischen dem weltlichen und dem religiösen Oberhaupt des Abendlandes führen: Wer steht höher, Papst oder Kaiser?

Und wie viele seiner späteren Nachfolger sieht sich Otto gezwungen, wiederholt in Italien einzugreifen, um die Machtansprüche als Kaiser auch südlich der Alpen durchzusetzen. Während eines dritten Feldzugs lässt der neue Imperator seinen zwölfjährigen Sohn Otto am Weihnachtstag des Jahres 967 zum Mitkaiser erheben (Liudolf ist bereits gestorben). Das alles dient der dynastischen Vorsorge. Und zugleich ist es Weltpolitik. Denn mit der weihnachtlichen Krönung schafft Otto die Voraussetzung für den dauerhaften Verbleib der Kaiserwürde in seiner Familie - sollte ihm etwas zustoßen, hat sein Sohn nun ein unbestreitbares Recht auf die Nachfolge.

Zudem untermauert er damit nochmals seinen Anspruch, mindestens den gleichen Rang einzunehmen wie der Herrscher von Byzanz, der sich nach wie vor als einzig legitimer Nachfolger der christlichen Kaiser des antiken Imperium Romanum sieht. Daraus erwächst eine machtpolitische Konkurrenz zwischen den beiden Kaiserhäusern.

Otto sucht jetzt beides zugleich: den Ausgleich und den Streit mit Konstantinopel. Er beginnt jahrelange Verhandlungen mit dem Ziel, in Byzanz eine passende Braut für seinen Sohn finden zu lassen. Zur gleichen Zeit aber führen die beiden Herrscher in Italien erbittert Krieg gegeneinander um Apulien und die Gebiete südlich von Rom. Doch die Hochzeit seines Sohnes Otto mit Theophanu im Jahr 972 führt zu einer Annäherung der zwei Kaiserhäuser und besiegelt de facto den Aufstieg Ottos zum machtvollen Imperator im Herzen Europas.

All das will der Kaiser nun der Welt mit dem spektakulären Treffen in Quedlinburg vor Augen führen. Der Herrscher demonstriert seine neue, fast den gesamten Kontinent umspannende Autorität. Die Inszenierung beginnt bereits ein paar Tage vor der eigentlichen Zusammenkunft in Magdeburg. Die Elbestadt hat Otto einige Jahre zuvor mit Zustimmung des Papstes zum Sitz eines Erzbistums gemacht und die prächtige, mit Marmor, Gold und Edelsteinen geschmückte neue Kirche als seine Grablege bestimmt. Mehr als 20 Mal hat er sich dort bereits aufgehalten, 57 Urkunden allein dieser Kirche gewidmet. Viele betreffen die Überführung von Reliquien.

Knöcherne Überreste von Heiligen haben für Otto wie für seine Zeitgenossen eine fast magische Bedeutung. In ihrer Gegenwart spüren die Menschen besonders die Nähe Gottes. Und in den Urkunden verspricht sich Otto Schutz von den Verehrten: persönlich für Leib und Leben, aber auch für sein gesamtes Imperium. Vor allem jedoch für sein Seelenheil im Jenseits und das seiner Familienangehörigen.

"Aus Liebe zu Gott und wegen des Heils unserer Seele", so heißt es in einem der Dokumente, habe er die Kirche in Magdeburg errichtet; in anderen Diplomen hofft er auf "eine Belohnung durch Gott" und "Vergebung der Sünden". Magdeburg ist für Otto eine Art bevorzugte Residenz, ein Ort, der in Zeiten des Reisekaisertums einer Hauptstadt vielleicht am nächsten kommt.

Am Palmsonntag des Jahres 973 zieht der graubärtige Herrscher feierlich in Magdeburg ein. Seine Ankunft an diesem Tag hat eine Parallele, die jeder Zeitgenosse sofort versteht: Christi Einzug ins irdische Jerusalem, an den am Sonntag vor Ostern stets gedacht wird.

Bereits eine Meile vor den Toren begrüßen die Geistlichen von Magdeburg den hohen Gast. Von überallher ist das Volk zusammengekommen. Gemeinsam mit den anwesenden Adeligen und den Würdenträgern der Stadt geleiten ihn die Kleriker unter Glockengeläut in feierlichem Zug in die Kirche. Ehrfurchtgebietend ist das. Denn der Kaiser trifft in Begleitung seines gewaltigen Hofstaats ein. Der umfasst neben der kaiserlichen Familie seine engsten Gefolgsleute sowie mitreisende Gäste, dazu das Ehrengeleit von einigen Hundert Reitern, die den Kaiser auf seinen Wegen beschützen und ein Zeichen seiner Bedeutung und Würde sind.

Zum Gefolge gehören auch die Hofkapellane. Sie feiern mit ihm die Gottesdienste, verwahren die Reliquien, die Otto stets begleiten, und agieren gemeinsam mit einem Kanzler als seine Notare, die des Königs Dokumente ausstellen. Hinzu kommen Hunderte von Bediensteten. Die gepanzerten Reiter brauchen Waffenschmiede und Waffenknechte und Hufschmiede für die Pferde. Zeltmeister gehören zum Tross und Stallknechte, Jäger und Bäcker und Köche, Boten, Diener und Mägde. Auch Heilkundige fehlen nicht. Fahrendes Volk schließt sich dem kaiserlichen Zug an, Musiker, Sänger, Gaukler. Wohl weit mehr als 1000 Menschen kommen an diesem Sonntagmorgen in Magdeburg an, mit Pferden und Lasttieren, Fuhrwerken und Karren. Vermutlich schlagen sie auf den Wiesen vor den Mauern Zelte auf, Lagerfeuer brennen. Zwischen den Zelten herrscht reges Treiben, die Truppe muss versorgt werden.

Bereits tags darauf setzt sich der Tross wieder in Bewegung. Das Ziel Quedlinburg liegt noch knapp drei Tagesreisen entfernt. Der Einzug in Magdeburg war nur das Präludium zur Feier der Auferstehung des Herrn, die Otto am Grab seines Vaters zelebrieren will.

Von Weitem schon ist der Schlossberg von Quedlinburg für die Reisenden sichtbar. Ottos Vater hat das Plateau mit einer Ringmauer aus mächtigen Quadern versehen lassen. Die kleine Burgkapelle wurde in den Jahrzehnten seit seinem Tod durch die Stiftskirche ersetzt, dem heiligen Servatius geweiht.

Direkt daneben befinden sich die Klosterbauten für die Kanonissen, denen Ottos Tochter als Äbtissin vorsteht. Und unten im Tal, nicht einmal 500 Meter entfernt, liegt die kaiserliche Pfalz, von einem Seitenarm der Bode umflossen. In der Umfriedung sind seit 961 auch ein Dutzend Kleriker untergebracht: Geistliche, die oben auf dem Berg in der Kirche die Messe lesen. Hier wird das Gefolge Ottos unterkommen, hier wird der eigentliche Hoftag stattfinden. Nahrungsmittel in gewaltigen Mengen müssen all die Bauern herbeischaffen, deren Höfe zum Besitz des Quedlinburger Stifts zählen.

Acht Ochsen, Hunderte Schweine und Schafe, dazu Hühner, Ferkel, Fische, Eier und Gemüse sowie Karrenladungen voller Getreide und etliche Hundert Liter Wein und Bier: All das werden Otto, seine Gäste und das Gesinde während des Treffens verzehren, Tag für Tag. Die Kosten: 30 Pfund Silber täglich.

Am Mittwoch, dem 19. März 973, trifft die kaiserliche Familie in Quedlinburg ein. Am Tag darauf, Gründonnerstag, beginnen die Osterfeierlichkeiten wie immer mit der Weihe jener heiligen Salböle, die den Rest des Kirchenjahres verwendet werden: des "Katechumenen-Öl" für die Täuflinge, des "Oleum Infirmorum" für die Kranken sowie des "Chrisam" für die Firmlinge und verschiedene Weiheakte. Es sind Tage der geistigen Einkehr, aber auch prunkvoller Prozessionen, die Rang und Geltung des Herrschers zeigen. Denn bis zur Ostervigil, dem Gottesdienst in der Nacht der Auferstehung, lässt sich Otto nun dreimal täglich von Bischöfen und Priestern, von Herzögen und Grafen hinüber in die Servatius-Kirche geleiten, in einem feierlichen Zug mit Kreuzen, Reliquien und Räucherfässern: zur Vesper am Abend, zur Mette in der Nacht, schließlich zum Hochamt der Messe - und jeweils wieder zurück. Die Ostervigil, die große Auferstehungsfeier, beginnt um Mitternacht und dauert bis in die Morgenstunden des Sonntags. Zur Segnung der Osterkerze singen die Kleriker "Frohlocket, ihr Chöre der Engel". Stunden nun verharren die Großen des Reiches, der Kaiser an ihrer Spitze, in Andacht und Gebet.

Und nach dem Te Deum am Ende folgt zum Abschluss die Eucharistiefeier mit der Segnung der Osterspeisen. Otto trägt während der Messe die Reichskrone. Wieder ist es ein hochsymbolischer Akt. Sie soll zeigen, dass die Gnade Gottes auf ihm ruht - ein Zeichen der besonderen Verbundenheit des Kaisers mit dem Herrscher aller Welten. So wird der Ostergottesdienst vor den Augen der wichtigsten Würdenträger des Reiches und Zeugen aus weiten Teilen des Abendlands zum Staatsakt. Er unterstreicht den Herrschaftsanspruch Ottos als König von Gottes Gnaden.

Am anbrechenden Tag, dem 23. März, beginnt nach einer weiteren Prozession vom Schlossberg hinab zur Kaiserpfalz der eigentliche Hoftag, der sich bis weit nach Ostern erstreckt. Und das heißt zunächst einmal: Es ist Zeit für Geschenke. Denn keiner der weitgereisten Gesandten ist mit leeren Händen gekommen. Alle haben kostbare Präsente mitgebracht, um Otto zu huldigen oder ihm Tribut zu zollen. Je wertvoller die Gabe, umso größer der Beweis ihrer Achtung vor dem Kaiser. So bringen die Gesandten des Dänenkönigs Harald Blauzahn zum Beweis seiner guten Absichten eine vereinbarte Tributzahlung - denn schon länger vermuten die Berater des Kaisers, dass er sich gegen das Reich erheben will: Erst wenige Jahre zuvor ist Otto mit seinem Heer nach Dänemark gezogen und hat die Bekehrung des wilden Nordmanns zum Christentum erzwungen. Doch nun beteuern Blauzahns Diplomaten dessen Friedensliebe, die Ruhe jenseits der nördlichen Grenzen scheint gesichert zu sein. (Erst nach Ottos Tod wird Blauzahn den Angriff doch noch wagen, was ihm freilich missglückt: Otto II. erobert einen Teil des Dänenreichs.)

Anschließend versammeln sich Reichsfürsten und Gesandte zu einer Sitzung, in welcher der Kaiser als höchste Instanz einen Streit schlichten soll.

Im Osten hat es eine blutige Schlacht gegeben zwischen dem Markgrafen der Lausitz und seinem Nachbarn, dem Herzog von Polen. Noch von Italien aus hat der Kaiser verlangt, die Kämpfe ruhen zu lassen, und beide nach Quedlinburg einbestellt, um sie zu hören und einen Schiedsspruch zu fällen, denn beide erkennen Ottos Oberhoheit an. Der Herzog von Polen erscheint nicht persönlich, sondern schickt seinen sieben Jahre alten Sohn und Thronerben als Geisel, als lebendes Unterpfand seiner Treue. Deutlicher kann er sich nicht der Gnade des Kaisers unterwerfen. Von dem erbittet er nicht Gerechtigkeit, sondern Milde – und beugt sich seiner Autorität. Auch der Markgraf ist erschienen. So sind die Voraussetzungen geschaffen für Verhandlungen. Gut möglich, dass Otto die Vertreter der Kontrahenten in Rede und Gegenrede ihre Streitpunkte darlegen lässt - Chronisten berichten von solchen Verfahren bei früheren Hoftagen. Am Ende jedenfalls ist der Streit geschlichtet, denn von dem Konflikt ist in den wenigen Quellen, die die Zeiten überdauert haben, fortan keine Rede mehr.

Der Markgraf behält sein Amt. Und das Kind, das sich als Geisel in Ottos Hand begeben hat, wird zu seinem Vater in die Heimat zurückkehren, ihn später beerben und schließlich der erste König von Polen werden.

Höchstwahrscheinlich, wenn auch nicht überliefert, legt zudem der Herzog von Böhmen einen Treueeid ab: Kniend faltet er vor dem Kaiser seine Hände. Der wiederum legt seine Hände auf die des Herzogs - ein Versprechen gegenseitiger Verbundenheit. Der Herzog schwört als Vasall dem Kaiser Gefolgschaft, Otto verspricht seinem Untertan Schutz.

Auf derartige Gesten versteht sich Otto. Schließlich braucht der Kaiser seinen Gefolgsmann: Der Herzog soll die Schaffung eines neuen Bistums in Prag unterstützen, um die Christianisierung der Slawen voranzutreiben, eines der großen Anliegen Ottos. (Das Bistum wird wenige Jahre später tatsächlich gegründet.)

Zudem sieht sich der Monarch als Schutzherr des Papstes, ja der gesam- ten römischen Kirche. Während des Hoftages stellen Ottos Kapellane eine Urkunde aus, die dem Bischof von Cremona die weltlichen Rechte an dem norditalienischen Bistum überträgt - denn auch Nachfolger im Bischofsamt müssen vom Kaiser bestätigt werden. Allerdings ist Otto nicht immer frei in kirchlichen Fragen: Der Erzbischofssitz in Magdeburg etwa ist erst nach Jahren harter Verhandlungen mit dem Papst und anderen Bischöfen eingerichtet worden.

Dann werden die Beratungen überschattet von einer traurigen Nachricht: Am 27. März stirbt plötzlich Hermann Billung, der Herzog von Sachsen, einer der engsten Vertrauten Ottos und sein Stellvertreter in diesem Teil des Reiches.

Das Verhältnis der beiden war nicht ohne Spannungen: Ein Jahr zuvor, am Palmsonntag, ist Hermann anstelle des noch in Italien weilenden Kaisers wie ein König in Magdeburg eingezogen, hat sich dort bei einer festlichen Tafel auf dessen Platz gesetzt und für die Nacht gar das kaiserliche Bett usurpiert. Otto hatte diese Amtsanmaßung Billungs zunächst sehr erzürnt. Es muss ihm eine Warnung gewesen sein, so schnell wie möglich nach Sachsen zurückzukehren, um seine Herrschaft zu sichern. Doch offenbar hat er seinem Vertrauten verziehen. Denn als er vom Tode Billungs erfährt, trauert er offen um den alten Weggefährten. Und vielleicht überkommt den alten Mann auch die Erkenntnis, wie einsam es um ihn geworden ist, nun auf dem Höhepunkt seiner Macht.

Sehr viel mehr Details des Hoftages lassen sich den schriftlichen Quellen aus jener Zeit nicht entnehmen. Ausführlich aber listen die Chronisten auf, wer alles gekommen ist, und betonen, wie weit die Delegationen gereist sind – quer durch den Kontinent. Sie berichten von Geschenken aus Gold und Silber, die dem Kaiser dargebracht wurden. Und sie erwähnen auch jene kostbaren Gaben, die Otto wiederum bereitwillig verteilen ließ, um seinem Ruf als großzügiger Herrscher alle Ehre zu machen.

Der Kaiser absolviert die geschäftigen Tage ohne erkennbares Zeichen von Schwäche. Er ist ein disziplinierter Mann, der für gewöhnlich die Frühmesse besucht und persönlich Almosen an die Bittsteller verteilt, die auf seine Freigebigkeit hoffen. Den Tag widmet er den zahllosen Gesprächen und Beratungen. Abends tafelt er im Kreis der anwesenden Fürsten und besucht stets noch die Abendvesper.* Anfang April geht der Hoftag zu Ende. 17 Tage bleibt Otto selbst in Quedlinburg, so vermerken es die Chroniken. Dann zieht sein Gefolge weiter.

Doch nur vier Wochen später ist der große Sachse tot: Er stirbt nach kurzer Krankheit am 7. Mai 973 in der Kaiserpfalz von Memleben, etwa 100 Kilometer südlich von Quedlinburg. Sein Leichnam wird einbalsamiert und seinem Wunsch entsprechend in Magdeburg bestattet. Nachfolger wird sein 17-jähriger Sohn Otto II., dem die Großen des Reiches am Morgen nach dem Tod seines Vaters huldigen. Die Kontinuität der Herrschaft bleibt gewahrt.

* Die Quellen über den Hoftag im Jahr 973 enthalten keine detaillierten Beschreibungen über die Oster- feierlichkeiten und die Beratungen. Doch finden sich in zeitgenössischen Berichten genügend Informationen darüber, wie solche Versammlungen abliefen und wie hohe Kirchenfeste gefeiert wurden. Mithilfe dieser Belege und weiterer Erkenntnisse schildert der Autor, was sich damals wahrscheinlich in Quedlinburg zugetragen hat.

Schon den Zeitgenossen ist klar, dass der Hoftag von Quedlinburg etwas Besonderes war: ein europäisches Großtreffen, wie es bis dahin kein vergleichbares gegeben hat. Es ist ein Beweis dafür, dass Ottos Autorität weit über sein eigentliches Herrschaftsgebiet hinausreicht. Die Herrscher Polens und Dänemarks haben sich ihm unterworfen. Byzanz, Rom und selbst der Kalif von Cordoba haben diplomatische Missionen geschickt, weil sie in dem Sachsen den Ordnungsfaktor im Herzen des Kontinents sehen.

Vor allem aber: Wie sein Vorbild Karl der Große hat sich der Sachse zum Kaiser erhoben. Dies war eine ungeheure Herausforderung, es war geradezu eine Anmaßung. Denn als Kaiser reklamierte dieser raue Krieger vom damaligen Rand der zivilisierten Welt für sich nichts weniger als die Nachfolge der römischen Cäsaren - die Nachfolge des römischen Imperiums, jenes Weltreiches, das in heilsgeschichtlicher Deutung den Raum geboten hatte für die Ausbreitung des christlichen Glaubens. Otto war gottesfürchtig und hochfahrend zugleich. Und so war es nur passend, dass er als Kaiser auch die Schirmherrschaft über die gesamte Christenheit übernahm – und für sich einen höheren Rang als alle Könige des Abendlandes forderte. Und er konnte diesen Anspruch durchsetzen, mit eisernem Willen und brutaler militärischer Macht: einen Anspruch, an dem sich alle seine Nachfolger messen werden. Otto erhält den Beinamen "der Große", weil er die Umrisse jenes Imperiums schafft, aus dem nach und nach das erste Reich der Deutschen erwach- sen wird.

Es ist ein Reich, das nicht durch seine Grenzen bestimmt wird, sondern durch die persönlichen Bindungen seiner mächtigen Männer an den Kaiser, der dem Ganzen symbolisch seine Einheit verleiht. Denn die Krönung zum Herrscher der Herrscher überträgt dem jeweiligen Kaiser keine reale Macht, sondern verleiht lediglich höhere Autorität.

Es gibt auch keine staatlichen Institutionen, auf die sich Ottos Nachfolger stützen könnten, keine Reichsverwaltung, kein stehendes Heer. Vielmehr ist der Kaiser das Haupt, und das Reich sind die Glieder. Er ist oberster Lehnsherr, oberster Richter, oberster Krieger, alles in einem.

Aber er ist kein absoluter Herrscher, sondern stets auf Rat und Zustimmung, auf den Konsens der Großen im Reich angewiesen - so wie es der Hoftag in Quedlinburg zeigt, wo er sich mit seinen Gefolgsleuten immer wieder berät und aus dem sich in einem allmählichen Prozess über ein halbes Jahrtausend nach und nach die Reichstage entwickeln werden, eine der ersten festen Institutionen des Imperiums der Deutschen. Und noch etwas versucht Otto zu verankern, nicht zuletzt auf dem Hoftag, auf dem er Sohn und Schwiegertochter den Großen des Reiches als Mitkaiser und Mitkaiserin präsentierte: das Prinzip der dynastischen Nachfolge. Nicht die anderen Fürsten sollen König und Kaiser bestimmen, sondern das soll de facto die Erbfolge. Für seinen Sohn kann er seinen Willen durchsetzen. Auch sein Enkel folgt noch auf dem Kaiserthron. Doch auf Dauer wird das Reich zur Wahl-, nicht zur Erbmonarchie. Und nach dem Tod Heinrichs VI. im Jahr 1197 werden König und Kaiser auf die Bestätigung durch bestimmte Wahlmänner angewiesen sein: die Kurfürsten.

Ottos Griff nach der Kaiserwürde und sein Anspruch, als Stellvertreter Christi gesehen zu werden, beschwören zugleich einen der großen abendländischen Konflikte herauf, der Jahrhunderte währen wird: den Kampf um den Vorrang päpstlicher oder kaiserlicher Gewalt.

In den kommenden Jahrhunderten wird aus dem Reich, das Otto geschaffen hat, nach und nach das Imperium der Deutschen entstehen und sich im Laufe der Zeit immer mehr Institutionen mit immer klarer gefassten Aufgaben geben. Und so wie sich das Reich verändert, verändert sich auch sein Name. Im 12. Jahrhundert, dem Zeitalter der Kreuzzüge, erhält es den Zusatz "sacrum", heilig. Und noch einmal 300 Jahre wird es dauern, ehe es erstmals in einer Urkunde den Namen trägt, unter dem wir es noch heute kennen: das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Bis dahin aber wird das von Otto begründete Imperium ein ganz anderes sein.