Turbulenzen und Wirbelwinde schleudern die Vickers hin und her, lassen den Rumpf des propellergetriebenen Doppeldeckers erbeben, die Tragflächen erzittern. Verzweifelt versucht der Pilot John Alcock, die Kontrolle über die Maschine wiederzugewinnen, doch wegen dichter Nebelschwaden hat er jede Orientierung verloren.

Alcock sieht keinen Horizont, kein Gestirn, keinen Himmel. Aus dem offenen Cockpit kann er nicht einmal mehr die Flügelspitzen der Maschine erkennen, selbst der Bug verschwindet im Dunst. Der Pilot weiß nicht, ob er das Flugzeug überhaupt noch gerade in der Luft hält.

Es ist 3.10 Uhr* am 15. Juni 1919. Seit elf Stunden sind Alcock und sein Navigator Arthur Whitten Brown über dem Ozean unterwegs. Tags zuvor sind sie auf einer Wiese in Neufundland gestartet. Die zwei Briten wollen als Erste den Atlantik nonstop in einem Flugzeug überwinden. Bis zur Küste Irlands sind es noch mehr als 1000 Kilometer.

Alcock zieht das Steuerrad zu sich, um die Nase der Maschine nach oben zu reißen und aufzusteigen. Der Geschwindigkeitsmesser verharrt bei fast 170 km/h, das Gerät muss eingeklemmt sein – und vielleicht fliegt die Vickers viel langsamer, als das Instrument anzeigt.

Plötzlich, so scheint es, bleibt der Doppeldecker fast im Dunst stehen. Der Luftstrom über den Tragflächen, der dem Flugzeug den nötigen Auftrieb verleiht, muss abgerissen sein. Im nächsten Moment kippt die Vickers zur Seite und stürzt kopfüber in die Tiefe.

*Anmerkung: In Anlehnung an den Bericht Arthur Whitten Browns über seinen Flug wird hier durchgehend die in Großbritannien gültige Greenwich Mean Time verwendet, nicht die jeweilige Ortszeit auf Neufundland und über dem Atlantik.

An der rotierenden Kompassnadel können die zwei Männer erkennen, dass es in einer Spiralbewegung hinabgeht – nicht aber, in welchem Winkel sie fallen. Und ist der Ozean unter oder über ihren Köpfen? Der Höhenmesser zeigt 900 Meter an, 600, 300, 150 …

Was, so durchfährt es Brown in diesem Moment, wenn die Wolkendecke bis zur Wasseroberfläche reicht und Alcock keine Zeit mehr hat, die Maschine rechtzeitig abzufangen? Er weiß, dass es nur eine geringe Chance gibt, einen Aufprall zu überleben.

Und selbst wenn die zwei sich rechtzeitig aus der sinkenden Maschine befreien und es in ihr Rettungsfloß schaffen könnten: Auf der Route fahren nur wenige Schiffe. Ein Absturz wäre also fast sicher das tödliche Ende ihres Versuchs, die größte fliegerische Herausforderung ihrer Zeit zu meistern. Das katastrophale Finale eines Wettlaufs, der sechs Jahre zuvor begonnen hat.

Die Überquerung des Atlantiks verspricht 10.000 Pfund Preisgeld

Zehntausend Pfund verspricht der britische Aristokrat Lord Northcliffe am 1. April 1913 demjenigen, der den Atlantik in einem Flugzeug überwindet (nach heutigem Wert etwa 400.000 Euro). Damals ist ein solches Unterfangen noch utopisch, die besten Maschinen halten sich nur einige Hundert Kilometer in der Luft.

Doch Northcliffe, Herausgeber der „Daily Mail“, ist besorgt über den Vorsprung deutscher und französischer Flugzeugbauer. Der Luftfahrtenthusiast will britische Ingenieure anspornen, leistungsfähigere Flieger zu konstruieren.

Der wenig später ausbrechende Erste Weltkrieg treibt die Entwicklung besserer, wassergekühlter Motoren entscheidend voran: Anfang 1918 verfügen mehrere Langstreckenbomber über eine Reichweite von mehr als 3000 Kilometern – genug, um den Atlantik an seiner schmalsten Stelle zwischen Irland und Neufundland zu überqueren. Flugschiffe, entwickelt zum Kampf gegen U-Boote, könnten die Strecke theoretisch in mehreren Etappen bewältigen.

Am 15. November 1918, nur vier Tage nach dem Waffenstillstand, erneuert Lord Northcliffe sein Angebot und knüpft es zugleich an mehrere Bedingungen: Es muss kein Nonstop-Flug sein, doch ist nur eine Zwischenlandung auf der offenen See erlaubt; und der Flug darf nicht länger als 72 Stunden dauern.

Die Überquerung des Atlantiks ist für Flugpioniere ein gewaltiges Abenteuer. Für das Wetter über dem Ozean gibt es keine verlässlichen Vorhersagen. Stürme oder Gewitter können ein Flugzeug zur Notwasserung zwingen, Schneeregen oder kalter Nebel die Tragflächen, Propeller und das Ruderwerk vereisen lassen.

Frühestens ab Mai wird es für einen Rekordversuch warm genug sein – im Winter wüten zu starke Winde über dem Meer. Und am liebsten wollen die Besatzungen eine der wenigen mondhellen Nächte nutzen. Denn um über der Wasserwüste des Ozeans verlässlich navigieren zu können, brauchen sie freie Sicht auf die Sterne und das Meer.

In Großbritannien, Frankreich und den USA bereiten sich 17 Teams auf den Atlantikflug vor – Bewerber aus ehemaligen Feindstaaten wie Deutschland hat Lord Northcliffe ausgeschlossen. Doch Kosten und Aufwand sind enorm, und schließlich bleiben nur noch vier englische Flugzeugbauer im Rennen: Neben der Sopwith Aviation Company, der Martinsyde Limited und der Handley Page Limited auch die Vickers Limited.

Das Unternehmen hat für den Krieg einen zweimotorigen Bomber mit einer Reichweite von über 4000 Kilometern entwickelt, der Berlin angreifen sollte. Für den Kriegseinsatz kam die Maschine zu spät; ein Flug über den Atlantik soll jetzt Reklame machen für ihre zivile Verwendung und Vickers so neue Aufträge verschaffen. Doch im Frühjahr 1919 fehlt der Firma noch immer ein Pilot, der wagemutig genug wäre, den Bomber über den Ozean zu steuern.

Die Vickers-Chefs bringen John Alcock und Arthur Whitten Brown zusammen

Im März stellt sich auf dem Werksgelände nahe London der 26-jährige John Alcock vor: ein Mann, der besessen ist von Geschwindigkeit und Technik, der als Jugendlicher Auto- und Motorradrennen gefahren ist und mit 19 seinen Pilotenschein gemacht hat.

Während des Weltkriegs diente er im britischen Royal Naval Air Service, bombardierte Istanbul und Adrianopel, schoss sieben feindliche Maschinen ab. Nach einer Notwasserung geriet er in Gefangenschaft – und träumte in den folgenden Monaten immer wieder vom großen Flug über den Atlantik.

Einen Tag nach seiner Demobilisierung erscheint Alcock bei Vickers. Er kann 4500 Flugstunden Erfahrung vorweisen und sogar einen Rekord im Langstreckenflug, denn bei einem nächtlichen Bombardement legte er mit seiner Maschine fast 1000 Kilometer zurück. Die Firma hat ihren Mann gefunden.

Als seinen Navigator wählen die Vickers-Chefs einen anderen Weltkriegsveteranen, der sich im März als Ingenieur beworben hat. Der 32-jährige Arthur Whitten Brown hat in den Gräben vor Ypern und an der Somme gekämpft, kam dann als Beobachter zum Royal Flying Corps. Bei einem Luftkampf wurde er von einer Kugel getroffen, stürzte ab und hinkt seitdem.

Im Gespräch bei Vickers zeigt sich, dass Brown in seiner Zeit bei der Luftwaffe ausgezeichnete Kenntnisse in Navigation erworben hat. Die Geschäftsführung bringt ihn mit John Alcock zusammen.

Sie sind ein gutes Team. Beide aus Manchester, der Pilot ein furchtloser Draufgänger, Arthur Brown besonnen und zurückhaltend. Beide Männer wissen um die Risiken des Vorhabens, haben im Krieg extreme Situationen durchgestanden.

Sofort beginnt das Vickers-Werk mit den Vorbereitungen. Die Konkurrenten sind allerdings schon viel weiter. Und so rüsten Ingenieure in aller Eile eine Vickers „Vimy“ um (benannt nach einer Schlacht in Frankreich), entfernen die Bombenvorrichtungen und die Cockpits des Bordschützen und schaffen auf diese Weise Platz für zusätzliche Tanks. Zudem installieren sie ein Funkgerät, mit dem die Vickers noch nicht standardmäßig ausgerüstet ist.

Nachdem Alcock die Vimy erfolgreich getestet hat, bis zu zehn Stunden mit dem Doppeldecker in der Luft geblieben ist, zerlegen Vickers-Leute die Maschine und bereiten ihren Transport nach Übersee vor. Alle vier britischen Teams wollen den Ozean in West-Ost-Richtung überfliegen, denn die vorherrschenden Winde begünstigen dies.

Im Vergleich zu anderen Flug-Teams gelten Alcock und Brown als Außenseiter

Am 4. Mai 1919 besteigen Alcock und Brown zusammen mit elf Ingenieuren von Vickers und dem Motorenhersteller Rolls-Royce einen Dampfer Richtung Neue Welt, die Vimy wird auf einem Frachter nachgeliefert. Neun Tage später treffen sie auf Neufundland ein. In der dortigen Hauptstadt St. John’s haben sich schon zwei der drei anderen britischen Teams sowie Reporter mehrerer Zeitungen eingefunden. Die Nachzügler Alcock und Brown gelten als Außenseiter.

Zu ihren Konkurrenten zählen der Australier Harry Hawker und sein Navigator, die den Atlantik mit einer einmotorigen Sopwith überfliegen wollen. Der Brite Frederick Raynham und sein Begleiter gehen mit einem Martinsyde-Doppeldecker an den Start. Herbert Brackley und zwei Mitflieger wagen den Versuch mit einem viermotorigen Handley-Page-Bomber.

Nach fünf Tagen warten Alcock und Brown noch immer auf ihre Vimy. Zwei gegnerische Teams aber sind nun für einen Start bereit und rollen ihre Flugzeuge in Position. Als Erster hebt Hawker in der Sopwith ab. Nachdem die Maschine im Dunst verschwunden ist, bleibt sie eine Woche lang verschollen. Englands König Georg V. sendet ein Beileidstelegramm an die Ehefrau des Piloten. Doch am 25. Mai wird die Rettung der Besatzung verkündet. Kurz nach dem Start war die Maschine in dichtem Nebel vom Kurs abgekommen. Als Hawker und sein Navigator einen Frachter sahen, feuerten sie ein Notsignal ab, landeten trotz der schweren See erfolgreich auf dem Wasser und wurden von der Besatzung des Schiffs aufgelesen.

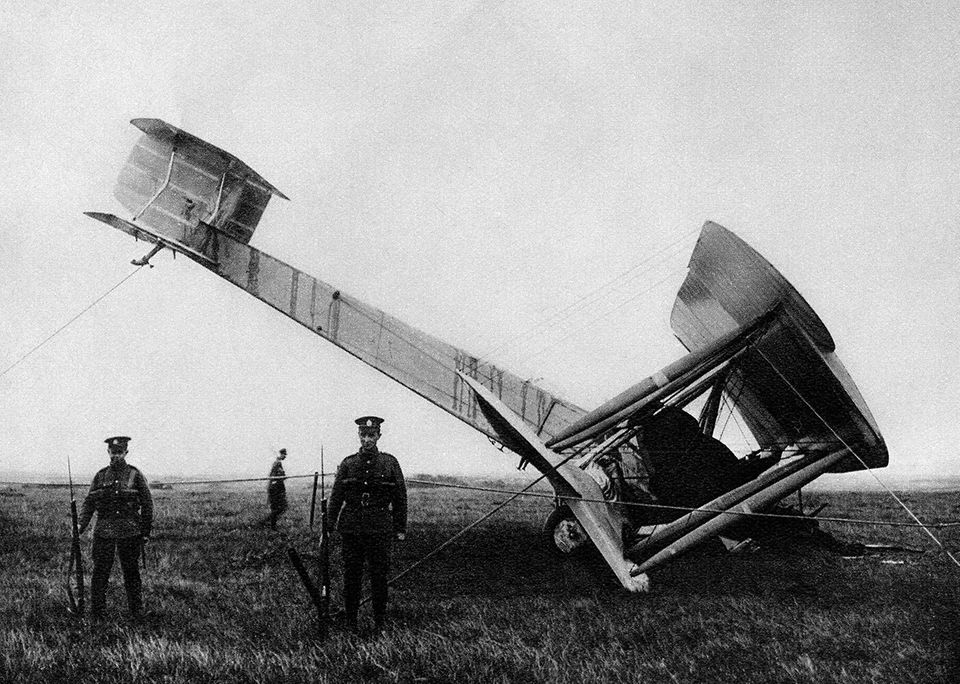

Am selben Tag geht Frederick Raynham an den Start. Doch seine Martinsyde ist durch zusätzlichen Treibstoff so überladen, dass sie kaum vom Boden loskommt – und als die Maschine dann doch einige Meter aufsteigt, schleudert sie eine seitliche Windböe gleich wieder zu Boden. Das Fahrwerk reißt ab; die Reparaturen werden Wochen brauchen.

Nur weil ihre beiden Rivalen scheitern und der dritte Konkurrent Herbert Brackley noch nicht startbereit ist, haben Alcock und Brown überhaupt eine Chance auf die Prämie.

Zwar erreicht am 27. Mai ein Flugboot der US Navy die Hauptstadt Portugals, ist der Atlantik damit erstmals fliegend überquert. Doch der Flug, unterbrochen von zahlreichen Landungen, dauert 16 Tage. Und so hat es noch immer niemand mit höchstens einem Zwischenstopp und innerhalb von 72 Stunden über den Atlantik geschafft.

Einen Tag zuvor ist endlich die Vickers angekommen. Alcock und Brown entscheiden sich für eine Startpiste.

Neufundland ist zum Fliegen eigentlich denkbar ungeeignet. Weite Teile der Insel sind bewaldet, der hügelige Sandboden ist mit Steinbrocken übersät. Eine Woche sind die zwei Briten umhergefahren, um einen Acker zu finden. Sie benötigen für ihre Maschine eine ebene Strecke von mindestens 450 Metern.

Schließlich überlässt ihnen ein Landbesitzer eine Pferdewiese, die zusammen mit einigen Nachbargrundstücken eine halbwegs geeignete Piste ergibt. 30 Arbeiter planieren die Weide mit Spitzhacken und Schaufeln, reißen Zäune und Wälle ein, sprengen Felsbrocken mit Dynamit weg.

Am 9. Juni haben Ingenieure die Vimy endlich montiert. Noch am selben Tag testen Alcock und Brown die Maschine und fliegen aufs Meer hinaus. Die beiden 360-PS-Motoren von Rolls-Royce arbeiten einwandfrei. Vier Tage später, nach einem zweiten Probeflug und kleineren Reparaturen, sind die letzten Vorbereitungen abgeschlossen.

Am Abend vor dem Flug gehen die beiden Briten um 19 Uhr zu Bett. Sie wollen am nächsten Morgen früh starten, das Tageslicht voll nutzen. Bis zu 20 Stunden, so schätzen sie, werden sie in der Luft bleiben.

Am 14. Juni 1019 starten John Alcock und sein Navigator Arthur Whitten Brown nach Europa

Samstag, 14. Juni 1919, 3.30 Uhr. Nach acht Stunden Schlaf haben sich Alcock und Brown wecken lassen, nun stehen sie an ihrer Maschine. Die Vickers befindet sich schon in Startposition. Über Nacht haben Mechaniker mit Handpumpen knapp 4000 Liter Benzin, 182 Liter Öl und 27 Liter Kühlwasser in die Tanks gefüllt.

Es beginnt ein kühler, sonniger Tag. Starke Böen machen einen Start zunächst zu gefährlich. Alcock und Brown beschließen, einige Stunden zu warten, bis der Wind abflaut. In der Zwischenzeit verstauen sie Sandwiches, Schokolade und Malzmilch sowie zwei Thermosflaschen mit heißem Kaffee.

Mit an Bord nehmen sie auch einen Sack mit 197 Briefen, verfasst von Einwohnern von St. John’s. Die Reklameidee, transatlantische Post mitzunehmen, hat einen derartigen Ansturm ausgelöst, dass die Vickers-Leute bald einen Stopp verhängen mussten – die an sich überflüssige Fracht soll die Maschine nicht zu sehr beschweren.

Ein Vertreter des britischen Royal Aero Club, der das Wettrennen überwacht und die Teams mit Wetterinformationen versorgt, befestigt auf einem Flügel der Vimy zwei Siegel und notiert die Seriennummer der Maschine. Niemand soll später behaupten können, dass Alcock und Brown zwischengelandet sind und ihre Reise mit einem anderen Fluggerät fortgesetzt haben.

Auch nach Mittag nimmt der Wind nicht ab. Aber Alcock und Brown wollen nicht länger warten. Sie wissen, dass auch ihr Konkurrent Herbert Brackley seinen Start vorbereitet. Um 15.41 Uhr bedrängt Alcock die Verantwortlichen von Vickers, die das Risiko immer noch als zu hoch ansehen, und erhält schließlich die Freigabe für die Maschine.

Die beiden Männer legen über ihrer normalen Kleidung Schwimmwesten an und zwängen sich dann in die pelzgefütterten Overalls, die eigentlich für Antarktisfahrer gedacht sind. Sie ziehen Handschuhe, Stiefel und Helme an und klettern über eine Leiter in ihre Maschine. In dem offenen Cockpit sitzen sie Seite an Seite, die mit Leder gepolsterte Holzbank misst nur 1,20 Meter.

Um 15.55 Uhr startet Alcock die Motoren, bedeutet den Mechanikern, die Bremsblöcke vor den Rädern zu entfernen, und gibt Vollgas. Langsam rumpelt die Maschine über den unebenen Boden. Seitliche Böen fegen über die Piste. Brown befürchtet, dass einer der Windstöße unter die Tragflächen greifen und die Maschine umwerfen könnte.

Nur wenige Schaulustige sind auf das Flugfeld hinausgekommen, denn niemand rechnete damit, dass die Briten bei so widrigen Bedingungen starten.

Die Vickers nimmt Fahrt auf, doch erst als sie fast das Ende der Piste erreicht hat, hebt das Flugzeug einige Meter ab, scheint kurz darauf aber erneut den Boden zu berühren. Im letzten Moment hüpft sie über einen Zaun.

Nur langsam gewinnt die Maschine an Höhe. Immer wieder muss Alcock korrigieren und gegensteuern. Als sie einige nahe gelegene Häuser gerade so überflogen haben, sieht Brown, dass das Gesicht seines Piloten schweißüberströmt ist.

Alcock wendet die Maschine und überfliegt noch einmal die Pferdewiese. Die beiden Männer winken aus dem Cockpit ihren Helfern zu. Dann verschwindet der Doppeldecker im Dunst.

Um 16.28 Uhr passieren die zwei Neufundlands Küste. Der Navigator morst eine Nachricht über das Funkgerät: „Alle wohlauf und gestartet.“

Vor den beiden Männern liegen mehr als 3000 Kilometer offener Ozean.

Über dem Meer geht die Vickers in einen ruhigen Steigflug. Vor dem Wind schützt die Besatzung lediglich eine 20 Zentimeter hohe Frontscheibe. Die Abwärme der Motoren aber lindert die Kälte, zudem werden die Overalls elektrisch geheizt; Kabel führen zu einer Batterie zwischen den Sitzen.

Die Männer tragen spezielle, am Hals befestigte Mikrofone, die die Vibrationen des Kehlkopfs abtasten, sie in elektrische Signale umwandeln und über Kabelschnüre zu Kopfhörern weiterleiten. Nur so können sie miteinander sprechen.

Bald jedoch muss Alcock die Kopfhörer abziehen, weil die schlecht sitzenden Muscheln zu sehr an den Ohren schmerzen. Von da ab sind die zwei auf Gesten und kleine Zettel angewiesen. Während des gesamten Fluges werden sie kein Wort miteinander wechseln.

Über der Vickers, die weiterhin stetig steigt, gibt eine löchrige Wolkendecke den Blick auf den blauen Himmel frei. Unter dem Doppeldecker erstreckt sich die blaugraue See. Hin und wieder leuchten Eisberge in grellem Weiß.

Die Vimy ist mit einem Höhen-, einem Geschwindigkeitsmesser und einem Kompass ausgerüstet. Brown hat zudem einen Sextanten an das Armaturenbrett geklemmt sowie Karten und Tabellen mit astronomischen Daten und eine Wasserwaage als künstlichen Horizont dabei. Bei freier Sicht kann er die Position ermitteln, indem er den Winkel zwischen dem Stand der Sonne oder eines hellen Gestirns und dem Horizont mit dem Sextanten misst und mit den Angaben in seinen Tabellen vergleicht.

Da Luftströmungen ein ständiges Abdriften vom Kurs bewirken, muss Brown regelmäßig navigieren. Bei bedecktem Himmel und freier Sicht auf das Meer nutzt er den Abdriftanzeiger: Durch eine Glaslinse im Boden des Flugzeugs beobachtet er die Wellen, berechnet so die Abweichungen von der vorgesehenen Route.

Doch nach nicht einmal einer Stunde, als Alcock bis auf 450 Meter gestiegen ist, türmt sich vor der Vickers plötzlich eine Nebelbank auf, umschließt die Maschine. „Unmöglich, zwischen dem Nebel und den hohen Wolken Beobachtungen der Sonne zu bekommen“, notiert Brown um 17.20 Uhr in sein Logbuch.

Auch die Abdrift kann er nun nicht mehr genau berechnen, da er keine Sicht auf die Wellenbewegungen hat. Fortan muss er die eigene Position grob schätzen, indem er Geschwindigkeit, bisherigen Kurs sowie Stärke und Richtung des Windes ins Kalkül zieht.

Als Brown eine Nachricht über Funk absetzen will, wohl um die ungefähre Position durchzugeben, sieht er, dass der kleine, auf dem unteren linken Flügel montierte Propeller, der einen Generator antreiben und so das Gerät mit Strom versorgen soll, weggebrochen ist. (Später zeigt sich, dass eine Schraube nicht richtig angezogen war.)

Von jetzt an können Brown und Alcock zwar noch Nachrichten empfangen, aber keine Funksprüche mehr senden. Sie sind auf sich gestellt. Unter dem Dröhnen der Motoren fliegen sie mit fast 200 km/h gen Osten, immer tiefer in den Nebel und den Abend hinein.

Nur eine 20 Zentimeter hohe Scheibe schützt Alcock und Brown vor dem Wind

Gegen 19.00 Uhr stoßen sie auf 600 Metern endlich durch die Wolkenschicht. Doch als Brown nach oben blickt, entdeckt er auf 1500 Metern eine zweite Schleierdecke – noch immer hat er keinen Blick auf die Sonne. Sollte er sich mit seinen nautischen Schätzungen täuschen, könnten sie sich über dem Meer verirren und schließlich mit leeren Tanks abstürzen.

Um 19.40 Uhr, als Alcock auf 900 Meter gestiegen ist, reicht Brown seinem Piloten einen Zettel: „Wenn du über die Wolken gelangen könntest, bekämen wir heute Nacht eine gute Positionsbestimmung und können auf klares Wetter morgen hoffen. Auf keinen Fall aber um den Preis, dass die Motoren zu sehr strapaziert werden.“ Alcock zieht die Nase weiter nach oben.

Seit dreieinhalb Stunden sind die beiden unterwegs. Brown greift in das Fach hinter seinem Kopf und reicht Alcock zwei Sandwiches, etwas Schokolade und einen Becher heißen Kaffee aus der Thermoskanne. Der Pilot nimmt die Stärkungen mit einer Hand entgegen. Den ganzen Flug über wird er das Steuer nie ganz loslassen, aus Angst, die Kontrolle über die Vickers zu verlieren.

Um Mitternacht ist die Vimy auf über 1800 Meter gestiegen und umgeben von schwarzer Nacht; hinter den Wolken scheint nur das fahle Licht des Mondes.

Eine Viertelstunde später stößt Alcock endlich durch die Wolkendecke. Doch zu ihrer Enttäuschung erkennen die beiden Männer, dass sich weit über ihnen eine dritte Schleierschicht spannt.

Immerhin ist sie nicht ganz geschlossen, von Zeit zu Zeit kann Brown einen Himmelskörper ausmachen. Im Nordosten erkennt er die Wega, einen der hellsten Lichtpunkte am Nachthimmel, an dem sich auch Seekapitäne orientieren, und den Polarstern, fixiert die Gestirne rasch mit dem Sextanten und kann so die eigene Position errechnen.

Sie haben etwa 1575 Kilometer zurückgelegt, rund die Hälfte der Strecke. Zwar sind sie etwas nach Süden abgekommen, aber das lässt sich korrigieren.

Es ist nicht nötig, in noch dünnere Luft aufzusteigen. Um die Motoren zu schonen, lässt Alcock die Vickers bis 2.20 Uhr auf 1100 Meter absinken.

Ein Gefühl der Unwirklichkeit erfasst die beiden Männer in der völligen Einsamkeit. „Die fantastische Umgebung wirkte auf meinen hellwachen Verstand wie etwas extravagant Unnormales“, wird Brown später seine Empfindungen beschreiben. „Die verzerrte Kugel des Mondes, das gespenstische Halblicht, die monströsen Umrisse der Wolken, der Nebel unter und um uns, die diesige Unendlichkeit des Raumes, dazu das unabänderliche Dröhnen der Maschinen.“

Ein zweites Mal stärken sich die Männer. Außerhalb ihres Cockpits ist es bitterkalt, aber die Männer sitzen geschützt. Unangenehm ist nur die Enge. Brown immerhin kann sich hin und wieder zu den Motoren beugen und mit einer Taschenlampe den Benzinfluss an den Kontrollanzeigen ablesen.

Alcock aber ist zu beinahe völliger Bewegungslosigkeit verdammt, darf seine Füße nie vom Gestänge des Seitenruders heben, das er mit einfachen Bewegungen steuert, kann nie beide Hände zugleich vom Steuer nehmen oder den Blick vom Kompass abwenden.

Es ist 3.00 Uhr, fast elf Stunden sind die zwei nun schon in der Luft. Doch sie empfinden keinerlei Müdigkeit. Sie kennen das aus dem Krieg von nächtlichen Bombenflügen: Erst wenn die tödliche Last über dem Ziel abgeworfen ist, fällt die Spannung ab, und es wird schwer, gegen den Schlaf anzukämpfen. Doch ihr Ziel liegt noch vor ihnen.

Alcock beansprucht die Maschine nicht mehr als nötig; dank des Rückenwindes erreichen sie auch ohne Vollgas eine Geschwindigkeit von 190 km/h.

Der gefährlichste Augenblick ihres Fluges kommt wie aus dem Nichts: der plötzliche Luftstromabriss im Nebel.

Die Landung mit der Vickers Vimy in Irland missglückt

Von starken Turbulenzen durchgerüttelt, stürzt die Vickers aus 1200 Metern auf das aufgewühlte Meer zu.

Erst bei 30 Metern reißt die Wolkendecke auf. Und erst jetzt sehen die Männer, dass das Meer nicht unter ihnen liegt, sondern wie eine Steilwand neben ihnen aufzuragen scheint. Alcock und Brown hören das Rollen der Dünung, das Anschwellen der Wellen. Sie sehen die Schaumkämme der rauen See, schmecken auf ihren Lippen den salzigen Geschmack der Gischt.

Etwa 15 Meter über dem Wasser gelingt es Alcock, den Horizont zu fixieren und sein Gleichgewichtsgefühl wiederzugewinnen. Er gibt Vollgas, und sofort reagiert die Vimy auf seine Steuerimpulse. Im letzten Moment kann er die Maschine vor den Wellen abfangen.

Sie sind gerettet: dank des kaltblütigen Piloten. Inmitten des Motorenlärms können sich die zwei darüber nicht austauschen. Haben sie zumindest erleichterte Blicke gewechselt? In ihren späteren Berichten schildern sie den Beinaheabsturz nüchtern, auf die Fakten beschränkt – kein Wort über Gefühle.

Als sich die Kompassnadel beruhigt, pendelt sie sich auf Westen ein: Sie fliegen in die falsche Richtung, zurück nach Amerika. Alcock wendet und zieht die Vickers nach oben.

Im Osten dämmert der Morgen – aber die Sonne können die beiden Männer wegen der Wolken noch immer nicht sehen. Der Navigator braucht unbedingt eine neue Positionsbestimmung.

Sie steigen auf, bis 4.20 Uhr gelangen sie auf fast 2000 Meter. Doch nichts als Wolken, Wolken, Wolken. Plötzlich geht dichter Regen auf sie nieder, dann Schnee. Der wandelt sich zu Hagel, der auf die Maschine prasselt. Alcock bleibt nichts übrig, als weiter aufzusteigen. Auf 2700 Metern bemerkt Brown, dass eines der Instrumente außerhalb des Cockpits, das den Benzinfluss anzeigt, durch Schneematsch bedeckt ist. Doch der Pilot muss jederzeit wissen, ob die Motoren ausreichend mit Treibstoff versorgt sind.

Brown löst seinen Sicherheitsgurt und reckt sich einen Meter hoch, um das an einer Strebe montierte Instrument zu erreichen. Ein eiskalter Luftstrom droht ihn in die Tiefe zu reißen. Mehrmals muss er das riskante Manöver wiederholen, während Alcock versucht, die Maschine möglichst waagerecht zu halten.

Um 7.00 Uhr steigt Alcock auf 3350 Meter, es ist der höchste Punkt der Reise. Außerhalb des Cockpits herrschen nun minus 18 Grad Celsius. Durch ein Wolkenloch kann Brown kurz die Sonne sehen, und ihm gelingt es, die Position zu bestimmen: Sie müssen nahe der irischen Küste sein. Er reicht Alcock einen Zettel: „Wir gehen besser weiter nach unten, wo die Luft wärmer ist und wir vielleicht einen Dampfer sehen können.“

Kurz nach 8.00 Uhr stoßen sie auf 150 Meter Höhe durch die Wolkendecke, halten Ausschau nach Land und frühstücken gleichzeitig, um ihre Aufregung zu dämpfen und sich abzulenken. Gerade als Brown Proviant und Thermosflaschen wieder verstauen will, packt ihn Alcock an der Schulter und deutet euphorisch auf einen Punkt weiter voraus. Seine Lippen bewegen sich, doch das Dröhnen der Motoren verschluckt jedes Wort.

Dann sieht es auch Brown: Voraus liegen zwei Flecken Land, schimmerndes Grün: die Inseln Eeshal und Talbot vor Irlands Küste. Es ist 8.15 Uhr am 15. Juni 1919.

Brown legt Tafeln und Tabellen zur Seite – seine Arbeit ist getan. Sie sind nur etwa 15 Kilometer vom geplanten Kurs abgekommen, eine brillante Leistung des Navigators. Von jetzt an kann Alcock auf Sicht fliegen.

Um 8.25 Uhr passiert die Vickers die irische Küste. Es ist fast geschafft.

Alcock und Brown beschließen zu landen. Zwar könnten sie auf dem Kurs bis nach Galway weiterfliegen, dem geplanten Ziel. Und sogar London wäre für sie noch erreichbar – sie haben genügend Benzin für zehn weitere Stunden. Doch voraus liegen Hügel, umhüllt von Wolken, und die beiden Männer wollen nichts mehr riskieren.

Die Siedlung unter ihnen müsste das Städtchen Clifden sein. Brown feuert zwei Schüsse aus seiner Signalpistole ab. Aber niemand reagiert. Es ist Sonntag, die Menschen sitzen im Gottesdienst. Alcock sieht eine Fläche, die wie eine Wiese aussieht, und geht in den Sinkflug.

Wenig später berühren die Räder der Vimy den Boden und rollen über die vermeintliche Weide. „Eine perfekte Landung“, denkt Brown erleichtert.

In London werden Alcock und Brown von der Menge gefeiert

Doch im nächsten Moment werden die zwei nach vorn geschleudert. Brown kann sich mit einem Arm abfangen, Alcock umarmt intuitiv das Steuerrad, das durch die Gewalt des Aufschlags völlig verbogen wird. Das Flugzeug kippt vornüber, die Nase rammt sich in den Boden.

Sie sind in einem Moor gelandet, die Reifen der Maschine sind eingesunken und stecken geblieben. Wohl nur der stahlverstärkte Bug rettet ihnen das Leben, die beiden bleiben unverletzt.

Benzin läuft aus einem der Tanks ins Cockpit, entzündet sich aber nicht: Alcock hat geistesgegenwärtig die Stromversorgung des Zünders gekappt, damit kein Funke ein Feuer entzündet.

Mit steifen Gliedern winden sich beide aus dem Cockpit, retten den Postsack, das Logbuch und einige der nautischen Instrumente vor dem nachflutenden Treibstoff – und sind wie betäubt von der plötzlichen Stille. 16 Stunden und 28 Minuten waren sie unterwegs und haben dabei rund 3100 Kilometer zurückgelegt. Sie schweigen.

Brown feuert erneut zwei Schüsse mit der Signalpistole ab. Von einer nahen Funkstation kommen Soldaten gerannt, doch niemand erkennt die Flieger. Die Helfer glauben an eine übliche Bruchlandung. „Wo kommt ihr her?“, befragen sie die Havarierten. „Gestern waren wir noch in Amerika“, entgegnet Alcock und erntet Gelächter.

Erst als er den Postsack mit Briefen aus Neufundland zeigt, glaubt man ihm.

Von der Funkstation senden Alcock und Brown Telegramme an ihre Crew auf Neufundland, die „Daily Mail“ und den Royal Aero Club. Erst jetzt erfahren sie, dass ihr Konkurrent Brackley wegen eines technischen Problems nicht gestartet ist – sie haben das Preisgeld tatsächlich gewonnen.

Gegen Mittag werden die zwei in einem Auto nach Galway gebracht. Dort ist inzwischen ein Empfang vorbereitet. Die übermüdeten Männer müssen zum ersten Mal in ihrem Leben Autogramme geben, erst danach können sie ins Bett.

Am nächsten Tag reisen sie per Zug nach Dublin und setzen mit dem Schiff nach Wales über. Eine Viertelmillion Menschen säumen die Zugstrecke nach London und die Straßen der Hauptstadt.

Am 20. Juni überreicht ihnen Luftfahrtminister Winston Churchill im „Savoy“-Hotel den Scheck der „Daily Mail“, einen Tag später bringt sie eine prächtige Kutsche nach Schloss Windsor, wo sie König Georg V. zu Rittern schlägt.

Danach holt der Alltag die beiden schnell ein: Brown arbeitet als Ingenieur für ein Tochterunternehmen der Vickers Limited, Alcock als Testpilot. Am 18. Dezember 1919 soll er den Prototyp eines Flugbootes auf einer Schau in Paris vorführen. Doch über Nordfrankreich verliert er in dichtem Nebel die Orientierung und stürzt ab. Noch am selben Tag erliegt er seinen Verletzungen.

Brown ist erschüttert über den Tod seines Freundes und besteigt nie wieder ein Flugzeug. Er stirbt 1948.

Die Pioniertat der beiden bleibt zunächst folgenlos. Ein kommerzieller Flugverkehr über den Atlantik ist unrentabel, weil die Langstreckenmaschinen zu wenig Ladung und Passagiere tragen können und der Unterhalt von Flugplätzen zu viel Geld verschlingt.

Es vergehen anderthalb Jahrzehnte, bis Flugzeuge regelmäßig Luftpost über den Atlantik transportieren. 1939 dann richtet die US-Gesellschaft Pan Am eine Linienverbindung zwischen New York, Lissabon und Marseille ein. Doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg lösen Flugzeuge die Ozeandampfer allmählich ab.

Da sind John Alcock und Arthur Whitten Brown fast schon vergessen – obwohl ihre Atlantiküberquerung eine der größten fliegerischen Leistungen des 20. Jahrhunderts war.