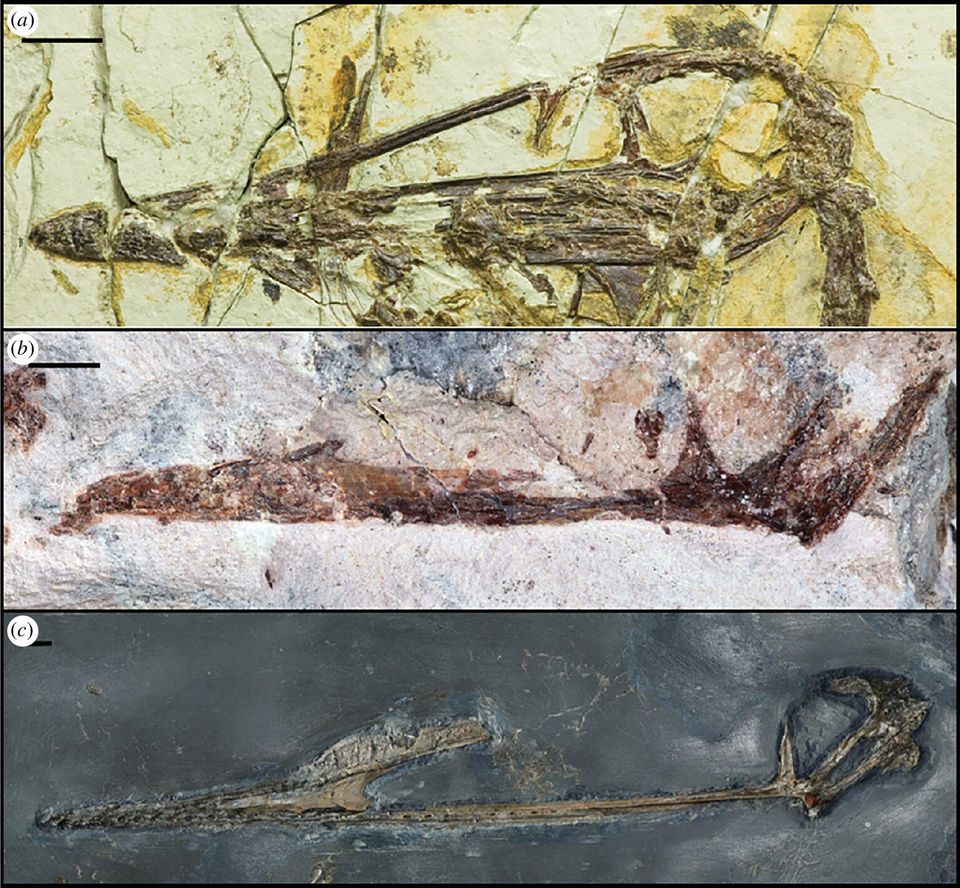

In der bergigen Wüstenlandschaft Argentiniens, in der südlichen Provinz Chubut, fanden Alexandra Fernandes und Oliver Rauhut von der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie eine neue Flugsaurierart. Mit stolzen 178 Millionen Jahren stammt sie aus dem unteren Jura-Zeitalter. Damit ist Melkamter pateko gut 15 Millionen Jahre älter als sein nächstältester Verwandter – und erweitert den Zeitstrahl der Evolution seiner Familie erheblich.

"Seine bisher ältesten Verwandten stammen überwiegend aus dem frühen Oberjura in China und sind etwa 163 Millionen Jahre alt. Es handelt sich dabei um Tiere wie Darwinopterus, Wukongopterus oder auch Pterorhynchus", erklärt Rauhut.

Von Kurz- und Langschwanzflugsauriern

Sie alle gehören zu den Kurzschwanzflugsauriern (Pterodactyloidea), die die Lüfte während der unteren Jurazeit bevölkerten und sich im Lauf der Evolution bereits weit entwickelt hatten. Zusammen mit den Langschwanzflugsauriern (Rhamphorhynchoidea), aus denen die Kurzschwanzflugsaurier hervorgingen, bilden sie die beiden Unterordnungen der Pterosauria – der geflügelten Echsen.

Die Langschwanzflugsaurier eroberten bereits in der Trias vor etwa 230 Millionen Jahren die Lüfte. Sie entwickelten den aktiven Flatterflug mithilfe einer Flughaut, die hauptsächlich von dem stark verlängerten vierten Finger gespannt wurde. Allerdings gelten sie als primitivere Art im Vergleich zu ihren Nachfahren, den Kurzschwanzflugsauriern.

Ungewöhnlicher Lebensraum

Melkamter pateko ist damit nicht nur der bisher älteste Flugsaurier seiner Ordnung, sondern lebte auch in einem anderen Habitat als seine Verwandten. Der neue Fund stammt aus kontinentalen Ablagerungen, die meisten Fossilien der verwandten Saurier dagegen aus marinem Gestein. Die fragilen Knochen waren in sehr hartes Gestein eingeschlossen. "Das hat die Präparation, der Alexandra Fernandes federführend war, zu einem der schwierigsten Teile der Arbeit gemacht.“ Aus Fundort und Gestein schlossen die Forschenden, dass Melkamter pateko weit entfernt von der nächsten Meeresküste lebte und sich vermutlich hauptsächlich von Insekten ernährt hat.

"Möglicherweise war eine frühe Spezialisierung auf hochmobile Beutetiere wie flugfähige Insekten mitverantwortlich für den evolutionären Erfolg der Pterodactyloiden", so Alexandra Fernandes, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie und Erstautorin der Studie. Die Sammlung kooperiert bereits seit Jahren mit Forschenden aus Argentinien.

© Alexandra E. Fernandes et al., CC BY 4.0

Forschung in den Hemisphären

"Dieser Fund zeigt nicht nur, wie wenig wir immer noch über die Flugsaurier der südlichen Halbkugel wissen, sondern auch das große Potenzial der südlichen Kontinente, um unser Verständnis der Evolution dieser Tiergruppe zu verbessern“, sagt Alexandra Fernandes.

Die südliche Halbkugel ist bisher in der Paläontologie deutlich weniger erforscht als die nördliche, wo es eine längere Tradition und mehr wissenschaftliche Fachkräfte gibt. Zudem sind größere Teile Südamerikas und Afrikas von Urwäldern bedeckt, in denen die Forschenden keine Fossilien finden können. "Auch die politische Stabilität für Geländearbeiten ist nicht überall gegeben“, erklärt Rauhut. "Wir gehen aber davon aus, dass die südlichen Kontinente einen ähnlichen Fossilbericht haben sollten, wie jene der nördlichen Halbkugel. Daher ist es besonders schön, wenn Funde aus bisher wenig bekannten Gegenden wichtige neue Erkenntnisse bringen.“

Evolutionäre Spuren

Der Fundort des neuen Flugsauriers unterstützt eine kürzlich aufgestellte Hypothese, dass der Ursprung der Pterodactyloiden nicht an den Küsten lag. Zudem deutet ein isolierter Zahn, den das Team ebenfalls fand, darauf hin, dass ihre anfängliche Diversifizierung bereits im frühen Jura stattgefunden haben könnte: Er stammt vermutlich von einem Ctenochasmatid, einer weiteren Gruppe der Pterodactyloiden.

Bei einem Fund eines einzelnen Zahnes sei jedoch Vorsicht angebracht, so Oliver Rauhut, der schon auf weitere Forschungsergebnisse hofft. "Erst im Oktober konnten wir neue Flugsaurierreste aus dem oberen Jura bergen, die sicher auch wieder interessant sein werden."