Vermeintliche medizinische Fehlbehandlungen haben mitunter ein juristisches Nachspiel. Wie bei jener jungen Frau, die mit Unterbauchschmerzen zum Gynäkologen ging. Der schloss eine gynäkologische Ursache aus und verwies die Patientin zum Chirurgen, der wiederum eine Blinddarmentzündung diagnostizierte.

Als Ärzte den Wurmfortsatz entfernen wollten, bemerkten sie, dass nicht er entzündet war, sondern ein Eierstock. Schließlich entwickelte die Patientin an der Wunde auch noch einen Narbenbruch – und zog vor Gericht. Die Ärzte hätten, so ihr Argument, eine Blinddarmentzündung vorher sicher ausschließen müssen.

Der Fall zeigt zweierlei: Die Diagnose einer Appendizitis – so der Fachterminus für eine Blinddarmentzündung - kann schwierig sein. Und besonders schwierig gestaltet sich die Diagnosestellung bei jungen Frauen. Klagen können auch andere Gründe haben, etwa weil Ärzte eine bestehende Blinddarmentzündung nicht erkannt haben und es nachfolgend zu Komplikationen kommt. In die ohnehin nicht einfache Thematik mischt sich seit einiger Zeit eine weitere Frage: Muss eine Blinddarmentzündung immer operiert werden, oder genügt mitunter eine Antibiotika-Therapie? Und falls ja, wann?

Blinddarmentzündung tritt sehr häufig auf

"Die Therapie der Appendizitis ist ein großes Thema", sagt der Chirurg Christoph-Thomas Germer vom Universitätsklinikum Würzburg. "Das ist schon allein deshalb wichtig, weil die Erkrankung sehr häufig ist – bei Kindern wie bei Erwachsenen."

In Zahlen: Im Jahr 2020 wurden allein stationär in Krankenhäusern bundesweit knapp 100 000 sogenannter Appendektomien vorgenommen. Dabei wird nicht der Blinddarm entfernt, sondern dessen Wurmfortsatz (Appendix). Etwa sieben bis acht Prozent aller Menschen bekämen in ihrem Leben eine Appendizitis, schätzt der Kinderchirurg Udo Rolle von der Universitätsklinik Frankfurt am Main. Männer etwas häufiger als Frauen.

"Ärzte stehen in Deutschland jeden Tag hunderte Male vor der Frage der Behandlung", sagt Heiner Wedemeyer von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Früher, so der Gastroenterologe, sei es ein Dogma gewesen, Blinddarmentzündungen zu operieren. "Das ist heute nicht mehr so."

Es existieren Behandlungsempfehlungen, dennoch kann die Behandlung eines Menschen davon abhängen, bei welchem Arzt er landet oder in welchem Krankenhaus. "Die Appendektomie ist nach wie vor der Standard bei der Therapie einer akuten Appendizitis", heißt es zwar in den 2020 veröffentlichten Empfehlungen einer Expertengruppe. Aber zunehmend werde sie als einzige sichere Therapie einer Appendizitis hinterfragt. "Die nicht-operative Therapie einer Appendizitis ist ein heißes Diskussionsthema geworden."

Bei einem Durchbruch ist eine OP notwendig

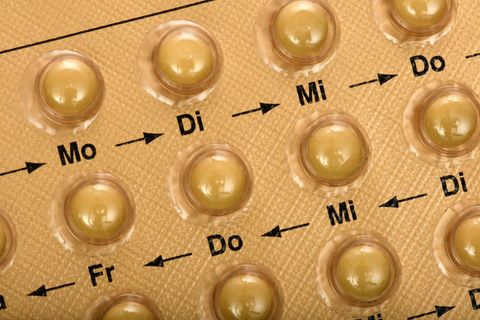

Eindeutige Fälle gibt es durchaus – insbesondere ein Blinddarmdurchbruch mit drohender Bauchfellentzündung und Sepsis. "In solchen Fällen muss operiert werden", sagt Germer. Aber bei einer unkomplizierten Appendizitis diskutieren Ärzte das Für und Wider einer Antibiotika-Therapie seit Jahren.

Inzwischen liegen etliche Studien vor. Wie unterschiedlich sich deren Resultate deuten lassen, zeigt eine 2020 veröffentlichte große Untersuchung im "New England Journal of Medicine" ("NEJM"). Darin behandelten Mediziner etlicher US-Zentren gut 1550 Patienten mit Blinddarmentzündung per Losverfahren entweder mit einer Operation oder mit Antibiotika.

In der Antibiotika-Gruppe mussten sich in den drei Monaten nach der Therapie 29 Prozent der Teilnehmer doch noch einer Operation unterziehen, manche landeten gar in der Notaufnahme. Aber damit habe man gut 70 Prozent aus dieser Gruppe einen Krankenhausaufenthalt erspart, schrieb das Team um David Flum von der University of Washington. Beide Verfahren seien etwa gleichwertig.

Vorigen Oktober berichtete das Team dann in einem Nachtrag, dass nach drei Jahren in der Antibiotika-Gruppe fast die Hälfte jener Patienten (49 Prozent), über die Informationen vorlagen, letztlich doch operiert werden mussten. Doch an ihrem Fazit hielten die US-Autoren fest: "Manche Ärzte und Patienten werden entscheiden, dass diese Langzeitergebnisse Antibiotika zu einer weniger wünschenswerten Therapie machen als eine Appendektomie, doch viele Patienten bevorzugen Antibiotika, selbst wenn letztlich doch eine Operation nötig sein mag." An der Studie entzündete sich eine monatelange Diskussion.

Auch in anderen Studien musste ein beträchtlicher Teil der Menschen, die zunächst Antibiotika erhielten, später operiert werden – der Anteil schwankt grob zwischen 20 und 40 Prozent. Die Rate kann von vielen Faktoren abhängen: von der Art der verschriebenen Antibiotika, von lokalen Resistenzen – und nicht zuletzt von der Dauer der Nachbeobachtung, wie die Studie im "NEJM" eindrücklich zeigt.

Bei der Diagnose – und damit auch bei der Entscheidung für die passende Behandlung – haben US-Ärzte gegenüber ihren deutschen Kollegen einen Vorteil: Sie nutzen dazu die Computertomographie (CT). "Für die Abklärung einer Blinddarmentzündung ist die CT das zuverlässigste bildgebende Verfahren", sagt der Würzburger Experte Germer. Damit lässt sich im Wurmfortsatz etwa ein Appendikolith zuverlässig erkennen. Ein solcher Kotstein erhöht bei alleiniger Antibiotika-Therapie das Risiko für Komplikationen und spräche somit eher für eine Operation.

Doch in Deutschland sind CTs zur Abklärung einer Appendizitis unüblich – aus gutem Grund: "Man will Patienten die hohe Strahlenbelastung ersparen", sagt Germer. Die Untersuchung belaste den Körper mit 8 Millisievert – "das ist das Vierfache dessen, was ein Mensch pro Jahr an kosmischer Strahlung aufnimmt", erläutert er. "Zur Vermeidung von zwölf unnötigen Blinddarmentnahmen nähme man damit einen Todesfall in Kauf."

Weil die Symptome einer Blinddarmentzündung unspezifisch sein können, sprechen manche Mediziner vom "Chamäleon der Chirurgie". Diagnostiziert wird die Erkrankung dann mitunter durch Differenzialdiagnose - also durch den Ausschluss anderer möglicher Ursachen. Typische Symptome seien Schmerzen im rechten Unterbauch und Abwehrspannung, sagt der Frankfurter Kinderchirurg Rolle. Hinzu kämen oft Übelkeit und leichtes Fieber.

Orientierung bieten auch Entzündungsmarker wie hohe Werte an Leukozyten und des C-reaktiven Proteins (CRP). Als bildgebendes Verfahren nutzen Ärzte oft Ultraschall. Der ist meist sehr hilfreich - aber nicht bei sehr korpulenten Patienten oder viel Luft und Flüssigkeit im Bauchraum.

Fehlerquote ist bei Frauen höher

Mit der Kombination aller Diagnoseverfahren könne man eine Zuverlässigkeit bis 90 Prozent erreichen, sagt Germer. Doch dass Ärzte hierzulande deutlich öfter irren, zeigen Daten zur negativen Appendektomie - also wenn sich nach der Entnahme herausstellt, dass der Wurmfortsatz doch nicht entzündet war. Das passiere bei etwa 17 Prozent der operierten Männer und rund 30 Prozent der Frauen, sagt der Chirurg. Die höhere Rate bei Frauen ist darauf zurückzuführen, dass bei ihnen eine Reihe anderer Unterleibserkrankungen die Beschwerden verursachen können.

Heißt das, dass mancher Arzt im Zweifelsfall eher zum Skalpell greift? Dafür könnte auch sprechen, dass die Appendektomie-Rate pro 100.000 Einwohner in manchen deutschen Regionen mehr als doppelt so hoch ist wie in anderen. Daraus folgern Experten, dass die Versorgung in manchen Kliniken verbessert werden kann. Rolle rät Betroffenen, Krankenhäuser aufzusuchen, in denen Ärzte viel Erfahrung im Umgang mit Blinddarmentzündungen haben.

Auch wenn eine häufigere Verordnung von Antibiotika die Rate an unnötigen Appendektomien senken könnte, sieht der Kinderchirurg den weitreichenden Einsatz dieser Medikamente skeptisch. "Die vorhandene Studienlage reicht nicht aus, einen Wechsel der primär chirurgischen Behandlung zu rechtfertigen, weder bei Kindern noch bei Erwachsenen", schrieb Rolle mit Kollegen 2020 in einem Übersichtsartikel im Fachblatt "Deutsches Ärzteblatt International".

"So lange ich mir bei der Diagnose nicht sicher bin, bin ich sehr zurückhaltend", betont er. "Aber wenn ich von einer Entzündung des Blinddarms ausgehe, empfehle ich die Operation." Zwei Tage nach der in der Regel minimal-invasiven Operation sei ein Kind wieder zuhause. Ratsam sein könne eine Antibiotika-Therapie allerdings für Patienten mit bestimmten Begleiterkrankungen etwa der Lunge oder des Herz-Kreislauf-Systems.

Der MHH-Experte Wedemeyer sagt: "Wenn es eindeutig eine Entzündung ist, würde man eher operieren". Anders sehe es in Zweifelsfällen aus: "Wenn ich jemandem eine Operation ersparen kann, finde ich das erstmal positiv." Gerade viele junge Menschen würden unnötig operiert. Und unabhängig vom Alter hätten manche Menschen schlicht Angst vor dem Eingriff. "Aus gastroenterologischer Sicht ist gut belegt, dass man bestimmte Blinddarmentzündungen effektiv mit Antibiotika behandeln kann", sagt er.

Komplikationen gibt es bei beiden Behandlungsmethoden

Komplikationen gibt es bei beiden Vorgehensweisen, jeweils bei etwa sieben bis acht Prozent der Patienten, sagt Germer. Bei Operationen seien dies meist Wundheilungsstörungen, bei Antibiotika meist Nebenwirkungen der Arzneien wie etwa Übelkeit oder Durchfall.

"Eine unkomplizierte Appendizitis kann bei Erwachsenen primär antibiotisch behandelt werden", so eine der 2020 veröffentlichten Empfehlungen. "Die Effektivität der sofortigen chirurgischen Therapie bleibt jedoch höher."

Germer spricht von einer Abwägungsentscheidung. "Eine feste Trennlinie gibt es nicht." Letztlich müsse man die Frage auch im Gespräch mit Patienten und Angehörigen klären.