Könnten Menschen nichts erinnern, wüssten sie nichts. Könnten Menschen alles erinnern, wüssten sie alles - nur nutzen würde es ihnen nichts. Unser Gedächtnis ist zentraler Bestandteil unseres Seins, dementsprechend viele Gedanken machen wir Menschen uns seit jeher um unsere Erinnerung.

Schon im vierten Jahrhundert vor dem Jahr Null verortete Platon Erinnerungen im Kern unseres Menschseins: der Seele. Dort, so der griechische Philosoph, drückten sich unsere Erinnerungen in Wachstäfelchen ab. Was nicht auf diese inneren Wachstäfelchen gepresst wird, erinnern wir nicht.

„Wenn jemandes Wachs in der Seele stark aufgetragen ist und reichlich und glatt und gehörig erweicht“, schrieb Platon, seien die „eingezeichneten Abdrücke, da sie rein sind und Tiefe genug haben, auch dauerhaft.“ Solche Menschen seien außerdem „gelehrig, dann auch von gutem Gedächtnis, ferner verwechseln sie nicht Abdrücke der Wahrnehmungen, sondern stellen immer richtig vor.“

Wo wird eine Erinnerung gespeichert? Was ist das Gedächtnis?

Der griechische Philosoph stellte also schon damals genau die Fragen, die noch heute Kognitionsforscher, Psychologen und Neurologen umtreiben:

- Wie formt der Mensch eine Erinnerung?

- Warum vergessen wir manche Dinge und erinnern andere?

- Welche Erinnerungen sind echt, welche verfälscht?

- Und wie verfälschen wir diese?

Die Wissenschaft ist heute weiter als es sich Platon vor mehr als 2000 Jahren je hätte träumen lassen. Sie kann unterscheiden zwischen Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Wir wissen, dass über 100 Milliarden Gerhirnzellen Informationen durch unseren Kopf leiten, Eindrücke werden in neuronalen Verknüpfungen gespeichert und sogar verändert, wenn wir sie abrufen.

Und trotzdem: Wie können wir ihn uns denn jetzt vorstellen, den Ort, an dem all die Eindrücke unseres Lebens gespeichert sind?

Unser Gedächtnis in seiner Gesamtheit zu fassen, ist schwer. Unser Erinnerungsvermögen ist abstrakt, Menschen haben sich je nach Kultur und Epoche anders vorgestellt, wie unsere Gedanken, Gefühle und Eindrücke abgespeichert werden - und wo.

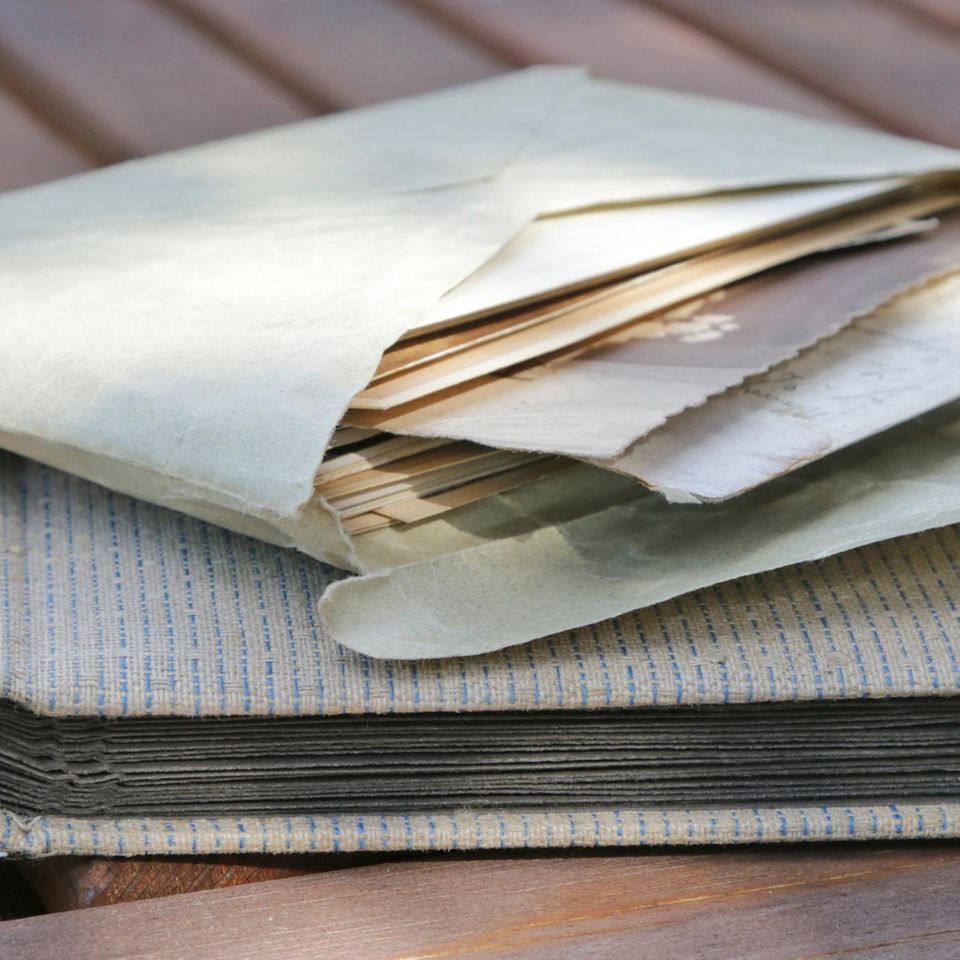

Vor allem die Erfindung des Buchdrucks formte das Bild unseres Gedächtnisses als Bibliothek, die man vielleicht sogar selbst begehen könne. Wer eine Information sucht und weiß, dass er diese schon einmal gelernt hat, müsste sich demnach also nur durch die muffigen Regale im eigenen Hirn wühlen, vielleicht auch hier und da den Staub von den Rücken der schweren Bände wischen, die man irgendwann einmal dort abgestellt hat. Irgendwo müsse das richtige Buch schon stehen, wenn man nur an der richtigen Stelle sucht.

Natürlich gibt es in dieser imaginierten Bibliothek der eigenen Vergangenheit nicht nur die zu Papier gebrachte Sprache, sondern auch Fotografien - zumindest seit der Fotoapparat erfunden wurde. Ebenso finden sich dort Tonaufnahmen und Videoschnipsel.

Seit der Erfindung des Computers dominiert die elektronische Technik unsere Vorstellungen des menschlichen Gedächtnisses: Unser Erinnerungsbild ist demnach ein Code aus Einsen und Nullen, kurzlebig gespeichert auf Arbeitsspeichern, langfristig auf Festplatten.

Doch kann das wirklich alles sein?

Was bestimmt unser Erinnerungsvermögen? Welche Fähigkeiten braucht das Gedächtnis?

Vielleicht ist die Frage nach einer allgemein gültigen Struktur, einer Metapher unseres Gedächtnisses die falsche. Vielleicht ist es vielmehr die Funktionsweise unserer Erinnerungen, der wir uns nähern können. Genau das tun große Teile der heutigen Forschung.

Was also passiert aus neurologischer Perspektive mit einer Information, die wir in unserem Gedächtnis - wie auch immer wir es uns vorstellen mögen - abspeichern?

Jedes Mal, wenn das menschliche Gehirn eine Information verarbeitet, verändert es sich ein klein wenig. Es verknüpft Nervenzellen neu oder anders, dabei spinnt es immer weiter am sogenannten neuronalen Netz. Jedes Mal, wenn wir etwas lernen, wird dieses Netz größer und dichter - das übrigens hat bei jedem Menschen eine einzigartige Struktur.

Werden solche neuen Verknüpfungen zwischen Nervenzellen und ganzen Hirnarealen gebildet - zum Beispiel, wenn wir ein neues Instrument lernen -, spricht die Wissenschaft von der Neuroplastizität. Von Neurogenese hingegen spricht man, wenn sich Nervenzellen neu bilden, ebenfalls als eine Anpassung an unsere Umgebung und die Eindrücke, die wir aus ihr sammeln.

So erst wird der Mensch zu einem der anpassungsfähigsten Wesen unserer Erde, durch diese Wechselwirkung: Unser Gehirn bestimmt, wie wir auf unsere Umwelt reagieren können - gleichzeitig formt unsere Umwelt unser Gehirn.

Warum erinnern wir manche Erfahrungen und vergessen andere Erlebnisse?

Dass unser Gehirn dabei dabei nicht ständig überlastet ist, grenzt an ein Wunder der Natur. Denn aktiv ist es ständig, muss es doch in jedem Augenblick unseres Lebens Sinneseindrücke filtern, verarbeiten und abspeichern. Dabei ist das Filtern besonders wichtig.

Gerade einmal wenige Sekunden lang bleiben Erlebnisse im sogenannten Ultrakurzzeitgedächtnis, bemisst man ihnen dann keine weitere Bedeutung zu, wird der Eindruck sofort wieder verworfen. Dies geschieht mit Informationen, auf die wir uns nicht konzentrieren, die in unserer Peripherie stattfinden. Ob das Haus, an dem wir vorbeifahren rot oder dunkellila war, haben wir sofort wieder vergessen.

Konzentrieren wir uns jedoch auf Eindrücke - wenn wir uns eine Zahlenreihe merken wollen oder zum ersten Mal neue Wörter einer fremden Sprache hören -, dann versuchen wir, diese Informationen im Kurzzeitgedächtnis abzuspeichern. Das funktioniert ähnlich dem Arbeitsspeicher eines Computers: Es muss regelmäßig freigeräumt werden, um neue Informationen aufnehmen zu können. Der aktuelle Stand der Forschung geht davon aus, dass wir Informationen ungefähr für zwanzig Minuten in diesem menschlichen Arbeitsspeicher behalten können - dann werden diese neuronalen Verknüpfungen wieder gelöscht.

Doch dies geschieht nicht restlos. Auch deshalb macht es Sinn, zum Beispiel beim Vokabellernen nach zwanzig Minuten eine kurze Pause einzulegen und dann das Gelernte zu wiederholen - in der Hoffnung, dass es sich im Langzeitgedächtnis festsetzt.

Einen zentralen Ort in unserem Gehirn, an dem wir alle Informationen speichern, gibt es nicht. In verschiedenen Bereichen werden die verschiedenen Arten von Erinnerungen gespeichert: So verorten Wissenschaftler neuronalen Verknüpfungen, die mit erlernten Fähigkeiten zusammenhängen, im Striatum. Faktisches Wissen wird eher im Hippocampus abgespeichert, Emotionen in der Hirnregion Amygdala.

Warum erinnern wir uns manchmal falsch? Ist unsere Vergangenheit manipulierbar?

Doch angenommen, wir haben haben es geschafft, manche Erinnerungen zu festigen, genug Nervenzellen fest genug zu verknüpfen: Wie rufen wir sie wieder ab? Und warum erinnern wir manches besser anderes schlechter?

Um sich diesen Fragen zu nähern, ist es hilfreich, auf eine Kategorisierung der Wissenschaft zurückzugreifen. Bewegungsabläufe speichern wir im prozeduralen Gedächtnis. Wir erinnern sie beinahe automatisch, wenn wir die Bewegung oft genug wiederholt haben. Lionel Messi muss für seine Zaubertricks am Ball nicht nachdenken; ebensowenig der Pianist Igor Levit, wenn er die Tasten eines Klaviers anschlägt.

Wollen wir Wissen abrufen, das wir uns angeeignet haben, greifen wir auf das semantische Gedächtnis zurück, zum Beispiel, wenn wir versuchen zu erinnern, was wir im Geschichtsunterricht der Schule gelernt haben.

Unser perzeptuales Gedächtnis brauchen wir, wenn wir uns an bestimmte Muster erinnern wollen. Zum Beispiel erkennen wir eine alte Freundin an ihren Gesichtszügen, obwohl sie sich sehr verändert hat. Oder die Melodie eines bekannten Liedes, obwohl es in einer andere Tonlage oder mit anderen Instrumenten gespielt wird.

Das episodische Gedächtnis ist unsere eigene, persönliche Autobiografie. Diese schreiben wir selbst bewusst und unbewusst, aber niemals objektiv und faktisch. Im Gegenteil: Wir drücken unserer Vergangenheit eigene Narrative auf.

In ihrem autobiografischen Werk "Was nie geschehen ist" beschreibt die Schriftstellerin Nadja Spiegelman das folgendermaßen: „Physiologisch macht es keinen Unterschied, ob du etwas erlebst oder es dir vorstellst. Aus diesem Grund erzählen wir ständig Geschichten, aus diesem Grund hat jede Kultur ihre eigenen Mythen. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie, wie wir sie verstehen. […] Die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion setzen wir selbst, und je besser wir unsere Fiktion im Griff haben, desto besser haben wir unsere Realität im Griff.“

Amnesie: Warum vergessen wir manche Dinge komplett?

Außerdem bleiben die Erfahrungen aus manchen Lebensabschnitten besonders stark haften, andere weniger. Das ist sehr individuell, jedoch folgt diese Intensität der Erinnerung fast immer derselben Muster, der sogenannten Erinnerungskurve: Während wir unsere frühe Kindheit kaum erinnern, kommt uns die Jugend, vor allem die Zeit zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr am intensivsten vor; die mittleren Jahre sind weniger präsent. Jedoch erinnern wir die letzten Jahre vor der Gegenwart meist sehr deutlich, diese Eindrücke sind vergleichsweise „frisch“.

Besonders spannend dabei sind so genannte Reminiszenshöcker, also die Jugendjahre. So erinnern sich auch Alzheimerpatienten meist besonders gut an eben jene Zeit des Erwachsenwerdens - weil sich hier große Teile unserer Identität bilden, vermuten Wissenschaftler.

Wie wir unsere Vergangenheit wahrnehmen, hängt aber nicht nur davon ab, wie wir bestimmte Eindrücke abspeichern. Unser Erinnerungsbild ist ständiger Änderung unterworfen. Jedes Mal, wenn wir diese Erinnerungen abrufen, kann es sein, dass wir ihren Inhalt verändern und verfälschen. Ähnlich gelagerte Erinnerungen können sie ersetzen, verändern oder überlagern. So können wir zum Beispiel bestimmte Erinnerungsstücke unserer Kindheit anders wahrnehmen, wenn wir heute einen Roman lesen, der die Kindheit eines fiktiven Charakters erzählt.

Das funktioniert aber auch andersherum. Rufen wir eine Erinnerung lange nicht ab, so verblasst sie, ist die Verknüpfung zwischen den entscheiden Neuronen wird schwächer. So fällt es uns immer schwerer, diese Eindrücke abzurufen.

Was also ist nun unser Gedächtnis? Platons Wachstafel, eine Bibliothek, eine interne Festplatte? Sind das doch nur schlechte Metaphern für neuronale Prozesse, für sich ständig neu verknüpfte Neuronen?

Vermutlich ist es wie immer: Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen allen Ansätzen der Kognitionsforschung, Psychologie oder Philosophie - wenn es sie überhaupt gibt. Selbstverständlich kann man eine Erinnerung als rein dasjenige verstehen, was sich in unseren Hirnströmen messen lässt. Aber ob das denn wirklichen, materiellen Ereignissen, die diese Erinnerungen einst waren, gerecht wird? Ob man unser Gedächtnis wirklich darauf reduzieren kann, kann wohl nicht endgültig geklärt werden.

Das können auch die Gedanken des Philosophen Walter Benjamin nicht. Jedoch regen sie zum Nachdenken an, was der Erhabenheit eines so komplexen und fluiden Subjekts wie dem menschlichen Erinnerungsvermögen wohl am ehesten gerecht wird: „Die Sprache hat es unmißverständlich bedeutet, daß das Gedächtnis nicht ein Instrument für die Erkundung des Vergangenen ist, vielmehr das Medium.“