GEOkompakt: Herr Professor Kirchhoff, macht es einen Unterschied, ob Sie in einem Streit zwischen mir und meiner Frau vermitteln oder in einem Grenzkonflikt zwischen zwei Staaten?

Prof. Lars Kirchhoff: Das hoffe ich für Ihre Ehe! Wenn der Streit zwischen Ihnen und Ihrer Frau eskaliert, haben Sie die Gewissheit, dass darüber demokratisch legitimiert und auf hohem intellektuellen Niveau entschieden wird, nämlich vor Gericht. In einem internationalen bewaffneten Konflikt heißt die Alternative zur Einigung in der Regel: Krieg.

Aber das Prinzip, Gespräche zwischen den Parteien zu moderieren, ohne Lösungen vorzugeben, gilt auch bei Auseinandersetzungen zwischen großen Gruppen?

Ja. Laut Definition der Vereinten Nationen müssen die Parteien eine Mediation freiwillig anstreben; wir helfen ihnen lediglich dabei, für beide Seiten hinnehmbare Vereinbarungen zu entwickeln.

Nur dass die Personen, die am Tisch sitzen, nicht für sich selbst sprechen, sondern ihre Dörfer, Regionen oder Völker von einem möglichen Kompromiss überzeugen müssen.

Das ist einer der Gründe, warum Mediation in internationalen Konflikten komplexer ist als zwischen Einzelpersonen. Während der Gespräche stellt sich oft heraus, dass die Entscheidungsfreiheit der Teilnehmer klare Grenzen hat. Das zeigt sich etwa, wenn der Vertreter einer Volksgruppe in Verhandlungspausen ständig Rückversicherungstelefonate führt. Außerdem ist der rechtliche Rahmen sehr unübersichtlich. Es gilt, eine Vielzahl von Regelwerken zu beachten: das Völkerstrafrecht, die Charta der Vereinten Nationen oder Abkommen zwischen den beteiligten Staaten und ihren Nachbarn.

Mit welchem Werkzeug macht man aus Krieg Frieden?

Den Frieden machen die Parteien selbst, wenn sie denn wollen. Wie bei der Mediation zwischen Einzelpersonen verkünden internationale Vermittler keine Entscheidungen oder gar Urteile. Wir legen nur den Rahmen fest, sorgen für Gesprächsregeln, klare Tagesordnungen, ausgeglichene Redezeiten. Der Kern unserer Arbeit ist, die Interessen zu ermitteln, die hinter scheinbar unversöhnlichen Positionen stehen. Streiten Parteien um ein Gebiet, kann es um Zugang zu Bodenschätzen, Infrastruktur oder den Schutz ethnischer Minderheiten gehen. Zusätzlich spielen oft die Beziehungen zwischen den Gegnern oder das Selbstbild der beteiligten Volksgruppen eine Rolle, also ihre Identität. Wenn sich die Parteien ihre Interessen, auch die der Gegenseite, auf diese Weise verdeutlichen, haben sie einen wichtigen Schritt zur Verständigung getan. In vielen Konflikten führt zudem die Arbeit an technischen Fragen wie dem Wiederaufbau einer Brücke oder der Wiederaufnahme einer Telefonverbindung zu einer Annäherung.

Was nützt es, dass sich Dörfler gegenseitig anrufen können, wenn ihre Regierungen weiter verfeindet sind?

Für das tägliche Miteinander von Menschen sind Dinge wie Telefonverbindungen wichtiger als politische Verträge auf höchster Ebene. Außerdem muss man sich dabei mit der verhassten anderen Seite auseinandersetzen. So werden Feindbilder abgebaut. Zumindest in Demokratien bereitet so eine Annäherung auf lokaler Ebene oft den Boden für eine Einigung auf einer höheren Ebene: Merken die politischen Führer, dass der durchschnittliche Bürger Deeskalation wünscht, gefährden sie mit neuen Hassparolen ihre Wiederwahl.

Wie finden Sie die richtigen Gesprächspartner?

Das ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben, die wir bei der Analyse eines Konflikts lösen müssen. In Syrien geht man zum Beispiel davon aus, dass mehr als 100 verschiedene Gruppen an dem Konflikt beteiligt sind. Die können Sie nicht alle an einen Tisch setzen. Man bestimmt dann eine überschaubare Anzahl an verhandlungsbereiten Personen, die möglichst viele andere Gruppen repräsentieren. Später werden diese oft auch beteiligt. Bei den Verhandlungen zum Ukraine-Konflikt saßen etwa die prorussischen Rebellenführer nicht mit am Tisch. Aber als es um Einzelheiten des Waffenstillstandsabkommens ging, hatte die russische Seite die Gelegenheit, sich mit ihnen telefonisch zu besprechen.

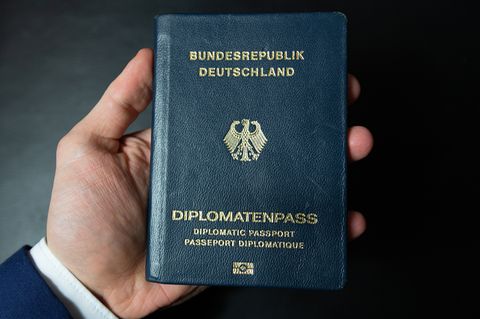

Wohin lädt man Kriegsparteien eigentlich ein, um über Frieden zu sprechen?

Die Wahl des Ortes ist sehr sensibel. Für die Verhandlungen über die Ostukraine wäre Moskau zum Beispiel nicht infrage gekommen. Der Ort muss aber nicht nur symbolisch unverfänglich, sondern auch sicher sein und eine gute Infrastruktur haben: einen Flughafen, stabile Stromversorgung, Telefon, Internet. Außerdem müssen alle Parteien einreisen dürfen, ohne verhaftet zu werden. Wenn Gruppen beteiligt sind, die auf Terrorismuslisten stehen, ist das nicht selbstverständlich. Es ist kein Zufall, dass die neutrale Schweiz oft Gastgeber solcher Verhandlungen ist.

Sie versuchen, zwischen Menschen zu vermitteln, die vor Kurzem noch Krieg gegeneinander geführt haben. Reden die überhaupt miteinander?

Wir haben einmal ein Treffen zwischen den Vertretern eines Staates und einer abtrünnigen Region organisiert. Als sich der Gesandte der Separatisten zu Beginn als künftiger Außenminister vorstellte, verließ die andere Delegation den Raum. Aus ihrer Sicht konnte das Gebiet, das sie als Teil ihres Staates betrachteten, keinen eigenen Außenminister haben.

Wie haben Sie sie überzeugt, dennoch zu verhandeln?

Ich habe die Delegationen gefragt, ob ein Abbruch der Gespräche, bevor diese überhaupt begonnen haben, nicht ein etwas zu kantiges Zeichen wäre – die sitzen ja da, weil sie eine Lösung finden wollen. Das Problem der Amtsbezeichnung lösten wir, indem wir eine neutrale, für beide Seiten akzeptable Anrede fanden. Wir baten beide Parteien, sich in die Lage des Gegners zu versetzen und dessen wahrscheinliche Motive aufzuschreiben. Beide Seiten zogen sich zurück und erstellten entsprechende Dokumente. Dann fragten wir beide Seiten: „Sehen Sie an irgendeiner Stelle Optionen, sich näherzukommen?“

Da sitzen Kriegsparteien am Tisch, und Sie stellen Hausaufgaben?

Solche Methoden müssen wir natürlich respektvoll und in angemessener Sprache anmoderieren. In diesem Fall habe ich den Delegationen gesagt, dass sie nur souverän verhandeln können, wenn sie ein möglichst vollständiges Bild der Interessen aller Beteiligten haben. Also auch der des Gegners. So ein Vorgehen setzt allerdings voraus, dass die Teilnehmer genügend Zeit haben. In dem Fall war es fast eine Woche, was bei Verhandlungen auf Regierungsebene leider selten ist.

Hat es funktioniert?

Wir sind immerhin in die tiefen Schichten des Konflikts vorgedrungen, in denen über Interessen überhaupt gesprochen werden kann. Leider ist Erfolg auch hier relativ: Wenige Monate später sind die militärischen Auseinandersetzungen eskaliert.

Gibt es Konflikte, bei denen von vornherein klar ist, dass eine Mediation nicht sinnvoll wäre?

Ja, zum Beispiel wenn der Streit rechtlich eindeutig ist, etwa ein Staat eine international unumstrittene Grenze verletzt hat. Oder nehmen Sie die Anschläge des sogenannten Islamischen Staats in Paris 2015. Diese Art der Kriegsführung stellt unsere gesamte Werteordnung infrage. Wenn nicht einmal ein Minimalkonsens wie ein grundsätzliches Bekenntnis zu Frieden und Menschenwürde vorliegt, gibt es nichts zu mediieren.