Die laute Stille der Dunkelheit. Erst im Nachhinein ist klar, wie merkwürdig diese stockfinstere Winternacht eigentlich war, nur drei Tage nach Neumond. Der Schrei der Eule. Das Bellen des Fuchses in der Ferne. Und immer wie- der dieses Scharren im Unterholz, die knackenden Zweige.

Das alles klingt vertraut in der verschneiten Ruhe der tiefen Wälder. Für sich genommen. Aber vielleicht hätte die Vielzahl der Geräusche die Bewohner des kleinen Indianerdorfes Taenhatentaron beunruhigen müssen.

Denn sind die Eulen wirklich Eulen? Und ist es für das Bellen des Fuchses nicht ungewöhnlich spät? Die Paarungszeit ist doch schon vorbei. Und dieses Scharren und Knacken – klingt das wirklich wie eine Elchkuh, die sich gerade über den knarzenden Firn entfernt?

Doch in Taenhatentaron wird niemand misstrauisch. Gut 400 Einheimische vom Volk der Huronen bewohnen das Dorf im heutigen Kanada zwischen Ontario- und Huronsee. Es ist von einer fünf Meter hohen Holzpalisade umgeben, errichtet aus tief in den Waldboden getriebenen Kiefernstämmen, verstärkt durch dazwischengesteckte Äste und Baumrinden. An drei Seiten wird der Schutzwall durch einen natürlichen Graben ergänzt.

Schon mehrmals ist es zu Angriffen der Irokesen gekommen – Todfeinden der Huronen –, die im Süden und Osten des Ontariosees leben. Aber nicht zu dieser Jahreszeit, im ausgehenden Winter, wenn der im Frost erstarrte Boden am nächsten Tag schon in tie- fen Morast aufweichen kann und die noch unbelaubten Bäume keinen Sichtschutz geben. Daher hält im Dorf kei- ner Wache.

Und so sind die Menschen von Taenhatentaron ahnungslos, als in dieser eisigen Nacht des 16. März 1649 das Unheil über sie hereinbricht.

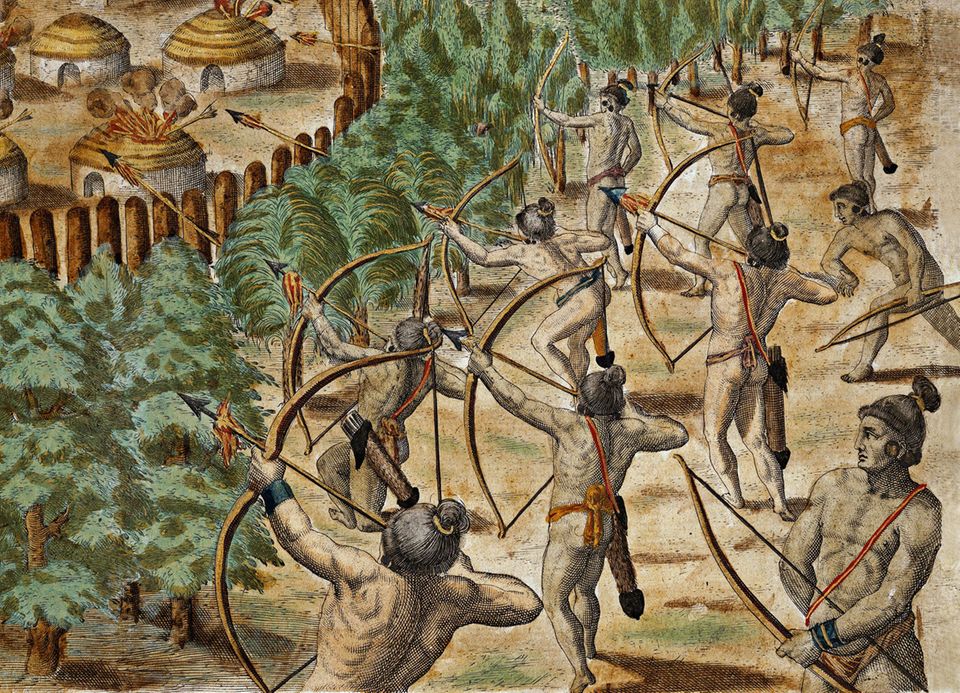

An jener Seite der Palisade, an der kein Graben verläuft, haben die Irokesen im Schutz der Dunkelheit eine kleine Bresche geschlagen. Gut 1000 Krieger stark ist ihr Heer. Einer nach dem anderen robben die Männer nun durch die schmale Öffnung unbemerkt ins Dorf.

Dann greifen sie an unter Kriegsgeschrei. Den im Tiefschlaf überraschten Bewohnern des Dorfes bleibt keine Zeit, Gegenwehr zu organisieren.

Männer, Frauen, Kinder – ohne Unterschied stechen die Irokesen die Menschen in ihren Hütten nieder, erschlagen sie mit Knüppeln oder Kriegsbeilen. Die scharfen Klingen aus Stahl spalten Schädel, durchtrennen Sehnen und Knochen. Auch Flintenschüsse krachen durch die Nacht.

Ein paar Huronenkrieger springen noch von ihrem Lager auf, greifen zu Messern oder Tomahawks. Vielleicht bekommen ein oder zwei auch noch ihre Gewehre in die Hände. Etwa zehn Irokesen können die Verteidiger töten. Doch binnen Minuten haben die Angreifer fast alle Dorfbewohner in ihren Hütten gefangen oder massakriert.

Nur drei Männer entkommen dem Überfall, hasten panisch vor Angst und halb nackt in das benachbarte, einige Kilometer entfernte Huronendorf St. Louis (wie es die nahebei lebenden französischen Missionare nennen).

Dort schlagen sie sofort Alarm; daraufhin fliehen mehr als 500 Bewohner, machen sich auf den Weg zu der Missionsstation der Franzosen.

Die Jesuiten sind gut zwei Jahrzehnte zuvor aus Frankreich in das Gebiet gekommen, um den heidnischen Indianervölkern das Evangelium zu predigen, und haben ein stark bewehrtes Fort er- richtet. Einige von ihnen wohnen in den Dörfern der Ureinwohner und sprechen deren Sprachen.

Auch in St. Louis leben zwei Jesuitenpater. Sie bleiben nun gemeinsam mit 80 der mutigsten Krieger zurück. Die Männer glauben, den gut befestigten Weiler gegen den zu erwartenden Ansturm ihrer Todfeinde verteidigen zu können.

Noch vor Sonnenaufgang kommen die Irokesen und rennen gegen die Holzpalisaden des Dorfes an.

Keiner der Kämpfer an diesem Morgen kann ahnen, dass eines der beiden Völker schon bald für immer untergehen wird. Und dass ein Grund dafür im fernen Europa zu finden ist. Genauer – in der dortigen Begeisterung für ein aus Nordamerika stammendes Produkt: Biberpelz.

Ihre Territorien sind abgesteckt: Die Huronen siedeln nordwestlich des Ontariosees, im Süden und Osten des Gewässers leben die Irokesen.

Die sind im Streit mit zahllosen anderen Stämmen, denn in keinem anderen Volk gelten Erfolge auf dem Schlachtfeld so viel wie bei ihnen: Nur wer viele Gefangene oder Skalps getöteter Gegner nach Hause bringt, kann in den Kreis der Anführer aufsteigen.

Doch die weißen Eindringlinge werden alles verändern. Gleich drei Mächte gründen kurz nach 1600 im Norden der Neuen Welt erste Ortschaften – und suchen sich dabei Handelspartner unter den Einheimischen.

Die Engländer siedeln an der Atlantikküste, die Niederländer erkunden den Lauf des Hudson River und errichten mehrere Forts. Und französische Kaufleute segeln vom Atlantik den Sankt-Lorenz-Strom hinauf und gründen im Landesinneren drei Festungsorte: Québec, Trois-Rivières und Montréal.

Schnell finden die Franzosen Kontakt zu den Huronen – geschickten Händlern, die fasziniert sind von den Waren der Fremden: all den Glasperlen, Messingringen und Eisenbeilen, den Kochkesseln, Messern und Scheren, den Lupen und Trinkgläsern.

Im Tausch für die Importwaren wollen die Weißen vor allem Biberpelze. Die Häute sind in Europa hoch begehrt, da etwa Hutmacher den aus dem weichen Unterhaar der Biber gefertigten Filz für die Produktion hochwertiger, modischer Kopfbedeckungen nutzen.

Im Sommer 1633 bringen 500 Huronen mehrere Tausend Pelze an den Sankt-Lorenz-Strom; es ist der Beginn einer erfolgreichen Handelsverbindung. Allein im Jahr 1646 schicken die Franzosen bereits mehr als 30000 Biberhäute ins Mutterland, die Hälfte sind wohl von den Huronen angeliefert worden (die viele Pelze von Nachbarvölkern weiter im Norden eingetauscht haben).

Auch die Irokesen machen Pelzgeschäfte – mit den Niederländern. Doch da sie die Nachfrage der Europäer durch die Jagd im eigenen Territorium nicht decken können, suchen sie woanders Nachschub. Sie beginnen, die Pelzhändler der Huronen zu überfallen.

Und weil ihnen die Niederländer im Tausch gegen Pelze auch Feuerwaffen verkaufen (während die Franzosen den Huronen nur wenige überlassen), sind die Irokesen allen anderen Stämmen an Feuerkraft bald klar überlegen.

Im Juli 1648 überqueren irokesische Krieger in Kanus den Ontariosee, überrumpeln die weiter nördlich lebenden Huronen und setzen zwei Siedlungen in Brand. 700 Dorfbewohner sterben oder geraten in Gefangenschaft.

Irokesen foltern Missionare auf brutalste Weise

Acht Monate später folgt die Attacke auf Taenhatentaron und St. Louis.

Dort binden sie die zwei Jesuiten an Pfähle und übergießen sie mit kochendem Wasser – als Spott über den Taufritus der Missionare. Einem schneiden die Sieger Lippen und Nase ab, dem anderen stechen sie die Augen aus und stopfen glühende Holzkohle in die blutigen Höhlen. Stunde um Stunde geht das Martyrium der Gequälten, ehe der Tod sie schließlich erlöst.

Am folgenden Morgen wollen die Irokesen die Missionsstation der Franzosen angreifen. Doch da nun Huronen aus anderen Dörfern zur Unterstützung gekommen sind, kann die Attacke verhindert werden.

Die Eindringlinge ziehen sich nach zwei Tagen zurück. Zuvor aber verbrennen sie etliche der gefangenen Huronen bei lebendigem Leib: Kinder in Gegenwart ihrer Eltern, Frauen vor den Augen ihrer gefesselten Männer. Zurück lassen sie verwüstete Dörfer und leer geraubte Vorratsspeicher.

Völlig demoralisiert verlassen die Huronen das Gebiet. Etliche von ihnen gründen mithilfe der Jesuiten auf einer Insel im Huronsee eine neue Siedlung. Doch Kälte, Hunger und Seuchen fordern bald Hunderte Opfer. Zudem attackieren Irokesen immer wieder die weit verstreuten Flüchtlinge.

De facto gibt es das Volk der Huronen nicht mehr

Und so ziehen die Huronen im Frühjahr 1650 weiter: Einige Clans schließen sich Völkern an, die ebenfalls an den Großen Seen siedeln, andere wandern nach Süden zu den Susquehannock, wieder andere geben auf und laufen zu den Irokesen über. Und einige Großfamilien suchen Schutz in der Nachbarschaft von Québec. De facto gibt es das Volk der Huronen nicht mehr. Die Irokesen haben es ausgelöscht.

Doch dies ist nicht das Ende der Gewalt. Denn je größer die Nachfrage der Irokesen nach europäischen Waren wird, nach Waffen, Haushaltsgeräten, Kleidung oder einfach nur schmückenden Perlen, desto mehr Biberpelze müssen sie herbeischaffen.

Auf der Suche nach weiteren Jagdgründen attackieren sie etliche benachbarte Stämme. Und so gehen die Biberkriege weiter: gegen die Erie, die Neutrals, die Petuns, die Ottawa und Susquehannock. Der überlegenen Feuerkraft der Angreifer haben diese Stämme wenig entgegenzusetzen, und so müssen sich nach und nach alle unterwerfen.

Mithilfe der europäischen Waffen kontrollieren die Irokesen bald das gesamte Gebiet vom Osten der Großen Seen bis zur Michigan-Halbinsel und steigen zur indianischen Großmacht auf.

Die Ankunft der Weißen scheint für sie ein Glücksfall zu sein, der ihnen Einfluss, neue Territorien und Wohlstand beschert.

Doch das ist nur eine Momentaufnahme der Geschichte. Denn natürlich wird auch den Irokesen der ständige Zustrom der Europäer zum Verhängnis.

Und so werden auch sie, wie fast alle indigenen Bewohner Nordamerikas, am Ende des 19. Jahrhunderts in Reservate verteilt über die Weiten der USA leben – dezimiert und gedemütigt nach etlichen Niederlagen gegen die Partner von einst: die Händler mit den tödlichen Waffen.