GEO.de: Herr Wolski, herzlichen Glückwunsch zur Entdeckung der Bremen-Insel. Wie kam es dazu? Henryk Wolski: Wenn wir die Melchior-Inseln ansteuern, statten wir meist auch der Omega-Insel einen Besuch ab. Die Hauptattraktion dort ist neben den Weddell-Robben ein kleiner Fjord, der an der grandiosen Abbruchkante eines Gletschers endet. Der Fjord war mit gebrochenem Eis gefüllt, also fuhren wir mit unseren Zodiacs (Schlauchbooten, d. Red.) langsam und in angemessenem Abstand zur Gletscherkante. Plötzlich sehe ich, wie das Zodiac vor mir, das Boot meines Kollegen Tomasz Zadrozny, in einem Kanal verschwindet. Wir waren schon öfter an dieser Stelle, hatten aber noch nie einen Durchgang bemerkt. Wir fuhren langsam weiter. Da es ziemlich flach wurde, mussten wir die Motoren ausstellen und paddeln, um weiterzukommen. Der Kanal war hier bis zu 40 Meter breit und rechts und links von etwa 30 Meter hohen Eiskliffs gesäumt. Als wir den Kanal durchquert hatten und auf der anderen Seite der Insel angekommen waren, verglichen wir Zodiac-Fahrer unsere Karten und stellten fest: Hier stimmt was nicht. Später, auf der Brücke der Bremen, sahen wir, dass die Seekarten falsch waren, in ihnen war eindeutig nur ein Fjord eingezeichnet. Hatten wir also etwas Neues entdeckt? Erst ein paar Monate später hatten wir Gewissheit: Es war eine Entdeckung. Das bestätigte uns die British Antarctic Survey, die für die Kartierung dieser Region zuständig ist.

Hat das neu entdeckte Stück Erde einen Namen? Ja, am 23. März hat das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie den Namen "Bremen-Insel" und für den neu entdeckten Kanal den Namen "BREMEN-Kanal" bestätigt. Und am 11. Juni wurden dann beide Namen vom SCAR (Scientific Committee of Antarctic Research) anerkannt. Für die Schifffahrt wird der Kanal allerdings keine besondere Bedeutung haben. Er ist einfach zu flach.

Warum wusste die Karte nichts von dem Kanal? Seit 1947 wird die Temperatur in der Region genau gemessen. Seither hat sich die Durchschnittstemperatur um 2,5 Grad Celsius erhöht. Unserer Meinung nach ist das der Grund für das Abschmelzen des Gletschers. Der Kanal war schon immer da, aber bisher von dem Gletscher bedeckt, der sich nun an dieser Stelle geöffnet hat. Das war auf den Satellitenbildern von 1989, auf denen die Seekarten dieses Gebiets basieren, noch nicht zu sehen.

Dann könnte es in Zukunft viele solcher Entdeckungen geben? Ja, das ist durchaus möglich. Aber dass ein Kreuzfahrer so eine Entdeckung macht, das kam bislang wirklich selten vor.

Die BREMEN nennt sich "Expeditionsschiff". Was erforschen Sie denn mit Ihren Gästen? "Erforschen" ist vielleicht nicht das richtige Wort. Dafür sind die Schiffe nicht gedacht - und es ist auch nicht unser Ziel. Wir bringen unsere Gäste an entlegene Orte, an denen es keine Häfen gibt. Und für die Erkundung des Festlands haben wir unsere Zodiac-Flotte. Das Ganze muss sich natürlich in einem sicheren Rahmen bewegen. Auch wenn wir jetzt mit unseren Gästen die Melchior-Inseln besuchen, fahren wir nicht durch ganzen Kanal, sondern zeigen nur, dass er wirklich existiert. Die Gletscherkante ist immer noch da - und eine Flutwelle von einem kalbenden Gletscher könnte ein Zodiac zum Kentern bringen. Erst auf der folgenden Reise beauftragte unser Kapitän Daniel Felgner Tomasz Zadrozny und mich damit, den Kanal auszuloten und zu vermessen - ohne Gäste.

Wie bereiten Sie Exkursionen mit Gästen vor?

Das ist Teamarbeit. Zu dem Expeditionsteam an Bord gehören Lektoren, also Spezialisten auf verschiedenen Gebieten. Das sind meist Biologen, Geologen und Historiker. Durch eine Reihe von Diavorträgen werden unsere Gäste gründlich über Flora, Fauna, die Umgebung und historische Ereignisse informiert. Es gibt Vorträge über Pinguine, Robben, Kontinentaldrift usw. Und der Expeditionsleiter erklärt die Verhaltensregeln in den Gebieten, die wir ansteuern. Denn wir sind da ja nur zu Gast. An der Anlandestelle stehen unsere Lektoren den Gästen für Fragen zur Verfügung - aber sie achten auch darauf, dass die Verhaltensregeln eingehalten werden. Fast jeden Tag treffen wir uns mit unseren Gästen, um den vergangenen Tag zu rekapitulieren. Der Expeditionsleiter macht eine Vorschau für den nächsten Tag und erklärt die kommende Anlandungen. Das ist wie eine Studienreise in ziemlich unbekannte Gegenden.

Was ist das Besondere an Expeditionsschiffen?

Ein normales Kreuzfahrtschiff legt gewöhnlich in einem Hafen an. Und von dort aus werden dann Ausflüge angeboten. Aber in den Gegenden, in denen wir unterwegs sind, gibt es oft keine Häfen. Wir müssen unsere Gäste mit den Zodiacs an Land bringen. Das läuft auch nicht nach genauem Plan, das ist ganz abhängig vom Wetter. Unsere Passagiere müssen wirklich flexibel sein. Anlandungen

können

stattfinden, aber manchmal, wenn das Wetter nicht mitspielt, müssen wir sie auch mittendrin abbrechen. Etwas Expeditionsgeist wird schon von den Gästen erwartet, eben weil wir für nichts garantieren können. Wir besuchen natürlich die besonders attraktiven Punkte in der Antarktis. Bei den Melchior-Inseln ist besonders die Gletscherkante sehenswert. Da gibt es immer wieder atemberaubende Aussichten, und auf kleinen Halbinseln liegen meistens Robben - meistens, denn die sind nicht von uns bestellt.

Sie waren mit Arved Fuchs in der Arktis. Worin liegt für Sie der Reiz von Expeditionen mit 5-Sterne-Luxuslinern? Ich habe als Segler gearbeitet, an Expeditionen mit Arved Fuchs teilgenommen - und plötzlich heißt etwas Expedition, was für mich keine Expedition ist. Das war für mich auch eine Gewissensfrage, ich habe mir überlegt, mein Gott, ich schleppe alle diese Gäste in die Antarktis - ist das gut oder schlecht? Ich habe die Frage für mich positiv beantwortet, denn der touristische Trend ist nicht zu bremsen; und wenn er nicht zu bremsen ist, dann ist es besser, ihn zu leiten als es auf jede erdenkliche Weise gehen zu lassen. Unsere Gäste sind gut geschult. Die lassen nicht einmal Bonbonpapier am Ufer zurück und nehmen keinen Stein vom Ufer weg. Wir weisen sogar darauf hin, dass man Zigarettenstummel nicht über Bord wirft. Oder einen Apfelrest. Bei uns wird alles an Bord verarbeitet und im nächsten Hafen entsorgt. Wir sagen unseren Gästen: Wir nehmen nur Fotos und Erinnerungen mit. Und zweitens: Ich bin oft genug in der Antarktis und der Arktis gewesen, Kap Tscheljuskin zum Beispiel. Das ist die nördlichste Landstelle Eurasiens - mit einer russischen Station. Das Land dort ist versaut bis zum Gehtnichtmehr. Die Erde durchtränkt mit Brennstoff und so weiter. Aber seit Passagiere in diese Gegenden fahren, hat sich eine Lobby gebildet, und die Stationen, die es dort gibt, die können sich nicht mehr erlauben, den Müll einfach in die Gegend zu werfen.

Das heißt, der Tourismus hat in diesem Fall einen segensreichen Einfluss?

Ja, weil eine Lobby entsteht. Und die sorgt dafür, dass keine Verschmutzung stattfindet - auch nicht im Namen der Wissenschaft. Hauptsache, es wird beobachtet und kontrolliert. In den Gegenden, die kein Hoheitsgebiet sind, zählt ganz besonders die öffentliche Meinung. Und die öffentliche Meinung, das sind auch wir.

Was zieht Sie eigentlich immer wieder ins ewige Eis?

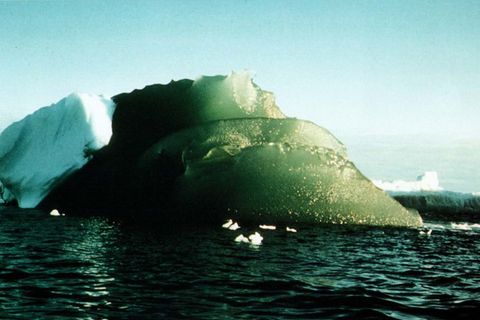

Nun, das ist eine Faszination. Das ist schwer zu beschreiben für jemanden, der das Eis nicht gesehen hat. Eisberge oder Gletscherformationen, die haben so fantastische Formen. Ich bin 1988 einmal alleine nach Spitzbergen gesegelt. Ich habe gedacht "Eis ist Eis". Und plötzlich sehe ich: Das Eis ist grün, es ist blau, es schimmert ...

Und was Entdeckungen betrifft, so ist es natürlich einfacher, mit dem Helikopter irgendwo hinzufliegen, aber der Erlebnisgrad ist völlig anders, wenn Sie ganz nahe am Element sind. Sie kennen den Spruch: Die Seele geht zu Fuß. Wenn man alles zu schnell macht, kommt die Seele nicht nach.

Die Namenvorschläge für die neu entdeckte Insel und den neuen Kanal beim Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (mit Karten)

Die Homepage von Henryk Wolski (polnisch/englisch)