Gleich am Anfang von null auf hundert«, sagt Oli aus Köln, »das gefällt mir!« So begeistert redet er allerdings erst am Ende der Tour, als wir im Gasthaus sitzen und uns mit Allgäuer Krautkrapfen stärken. Am Anfang, oben in der Schlucht, war ihm noch ähnlich mulmig wie mir. Der Einstieg ins Canyoning-Abenteuer ging nämlich so: Am Fels spannt sich ein Fixseil. Ich hänge den Karabinerhaken ein und bewege mich seitlich über dem Abgrund, wie auf einem Klettersteig. Dann tut sich unter mir eine senkrechte Wand auf. Ich muss mich abseilen, den Oberkörper nach hinten lehnen, ins Nichts. Mit Trippelschritten tasten sich meine Füße vorsichtig an der Wand entlang nach unten. Bis zu der Kante, wo irgendwo unter mir in der engen, nassen Schwärze ein Wasserfall rauscht. Jetzt gibt es genau zwei Möglichkeiten: Entweder wieder nach oben klettern und die Tour beenden, bevor sie richtig begonnen hat. Wobei ich nicht sicher bin, ob das überhaupt geht, die Wand ist nass und glitschig. Oder nach unten, ins Dunkel des Felskamins. Meine Beine baumeln in der Luft, die Hände krampfen sich um das Seil, langsam lasse ich mich hinab. Irgendwann, nach vielleicht zehn Metern zwischen Himmel und Erde, lande ich im klaren Wasser.

Wir sind in der Starzlachklamm bei Sonthofen im Allgäu, wo das Flüsschen sich tosend über einige hundert Meter durch schmale Kalksteinspalten zwängt. Zu dritt haben wir die Tour für sportliche Einsteiger gebucht. Oli arbeitet als Web-Entwickler, seine Freundin Kati als Sportlehrerin. Ich habe mal in einem Kletterkurs das Abseilen probiert. Aber eine Schlucht mit einem schäumenden Gebirgsfluss bergab zu begehen? Eine Premiere.

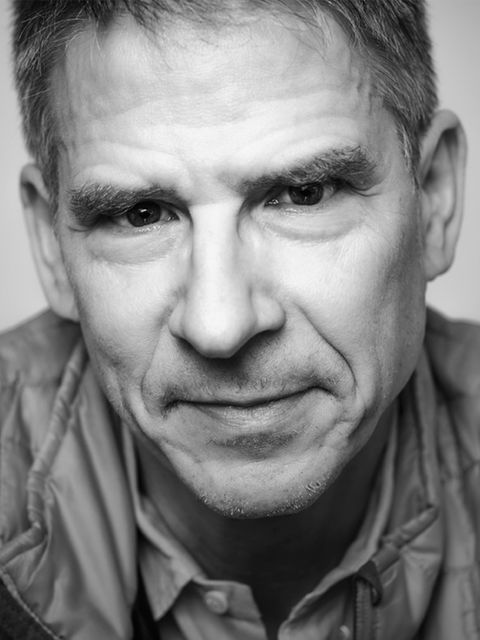

Deshalb ist Philipp Reisigl genau der Richtige für uns: ein lizensierter Canyoning-Guide, der einfache Schluchten für Anfänger kennt und abgelegene für Könner, »in manchen waren weniger Menschen als auf dem Mond«. Die britische Armee schicke ihm von Zeit zu Zeit Soldaten zum Training, »von denen können manche nicht mal schwimmen«, sagt Philipp, »aber der Neoprenanzug wirkt ja wie eine Ganzkörperschwimmweste.«

Wir können zwar schwimmen, aber wie man sich in den dicken Kautschukschaum zwängt, muss er uns zeigen. Er zurrt Oli den Klettergurt an der Hüfte fest, prüft den Sitz von Helm und Spezialschuhen, und schon watscheln wir den Pfad zum Rand der Klamm hinauf. An einer einfachen Stelle schärft Philipp uns die Techniken ein: Abspringen, Handzeichen, Abseilen, gegenseitiges Sichern. Dann stapfen wir vorsichtig die ersten Schritte durch das Geröll des Baches. »Mittelgroße Steine sind schlecht«, warnt Philipp, »die können kippen.« Auf den großen am Grund finden wir mit dem Gummiprofil der Canyoningschuhe aber guten Halt.

Schluchtenwandern als Extremsport

Canyoning heißt Schluchtenwandern. Dieser Extremsport, der Anforderungen und Ausrüstung aus Berg- und Wassersport kombiniert, entstand in den 90er-Jahren in Spanien und Frankreich und breitete sich in die Alpen aus. Die Rechtslage ist von Land zu Land verschieden: In Österreich ist das Schluchtenwandern grundsätzlich erlaubt, in Deutschland verboten. Wer hier Touren anbieten will, braucht eine Genehmigung. In der Schweiz wiederum werden viele Gebirgsbäche von Wasserkraftwerken genutzt. Dort muss jeder vor der Tour abklären, ob ein Kraftwerk an diesem Tag Wasser ablassen will. Und ob ein Gewitter droht, sowieso. Denn der Pegelstand, egal ob von der Natur oder einem Energieversorger verändert, entscheidet über das Risiko einer Tour.

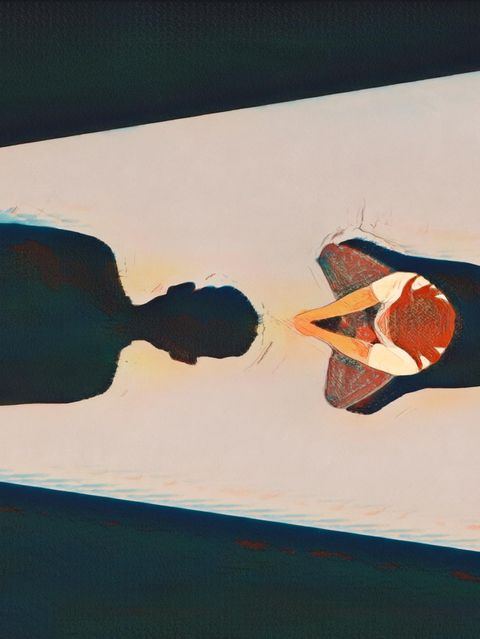

Der Bach verengt sich zu einer Felsrinne, zu steil, um zu Fuß zu watscheln. Also setzen wir uns auf den Hintern und rutschen hinunter in ein Becken, kraulen ein paar Züge. Und fühlen uns wie Amphibien, Wesen zwischen Wasser und Land. Aber dann schießt das Adrenalin wieder ein: der erste Sprung. Philipp zeigt auf den Gumpen unter uns. Wo das Wasser hell leuchtet, liegt ein Stein nah unter der Oberfläche. Ich soll also in die dunkle Stelle springen, dort ist es tief genug. Und mit einem Bein Schwung nehmen, damit ich Abstand von der Felswand bekomme. Also gut, abdrücken – und platsch.

Das Wasser riecht gut, es fühlt sich weich an – und nicht so kalt wie befürchtet. Und schon kommt die Schlussrutsche. In eine schräge Felswand hat das Wasser eine 18-Meter-Rinne gewaschen. Die erste Hälfte seilt Philipp uns sitzend ab, den Rest rutschen wir. Als wir nach fast drei Stunden das Ende des Canyons erreichen, sind alle erleichtert. Nur ein paar Schritte bis zum Gasthaus. Und von hundert auf null.

Schluchtenfieber?

Allgäu

Die Canyonauten aus Sonthofen bieten ab 35 Euro Touren aller Schwierigkeitsgrade mit staatlich geprüften Führern, auch für Familien und Anfänger. Die Leihausrüstung ist im Preis enthalten: Helm, Neoprenanzug, Klettergurt, Canyoningschuhe.

Schweiz

Die bizarren Canyons im Tessin bieten unzählige Routen. Besonders komfortabel ist Canyoning in der Schlucht bei Intragna, westlich vom Lago Maggiore: Man muss nicht erst mühsam zu Fuß aufsteigen, eine Seilbahn bringt die Schluchtenwanderer fast bis zum Einstieg. Runter geht’s auf natürlichen Rutschen und 20 Meter tiefen Abseilstellen im Wasserfall.

Österreich

Im Ötztal (Tirol) gehören die Auer- und Alpenrosenklamm zu den beliebtesten Schluchten. In Niederösterreich kann der 60 Meter hohe Lassingfall begangen werden. Eine verwandte Sportart wird in Vorarlberg angeboten: das Wildwasserschwimmen. Zwischen Lech und Warth schwimmt man sechs Kilometer im Lech.

Frankreich

Kein Wunder, dass Canyoning hier erfunden wurde – im grünen Gebirge der Pyrenäen bieten sich unzählige Möglichkeiten, zum Beispiel am Mont Perdu. Kinder ab sechs Jahren können in den Gorges de Galamus in den östlichen Pyrenäen springen und rutschen, auch ohne Abseilen.

Mallorca

Die legendäre Schlucht Sa Fosca ist schwierig zu begehen. Dafür sind die Bedingungen schon im April gut, wenn es in den Alpen noch kalt ist. Erfahrung aus anderen Canyons und ein Führer sind empfehlenswert.