Es war irgendwann im 18. Jahrhundert, als die gebildeten Schichten in Europa bemerkten, dass ihnen die Natur abhandengekommen war. Die exakt beschnittenen französischen Gärten nach dem Vorbild von Versailles erschienen nun kühl und abweisend, in Schriften rief man zur Gartenrevolution auf: Sanft geschwungene Gärten englischer Art kamen in Mode, nun galt es, die ideale "natürliche" Landschaft per Menschenhand künstlich zu erschaffen.

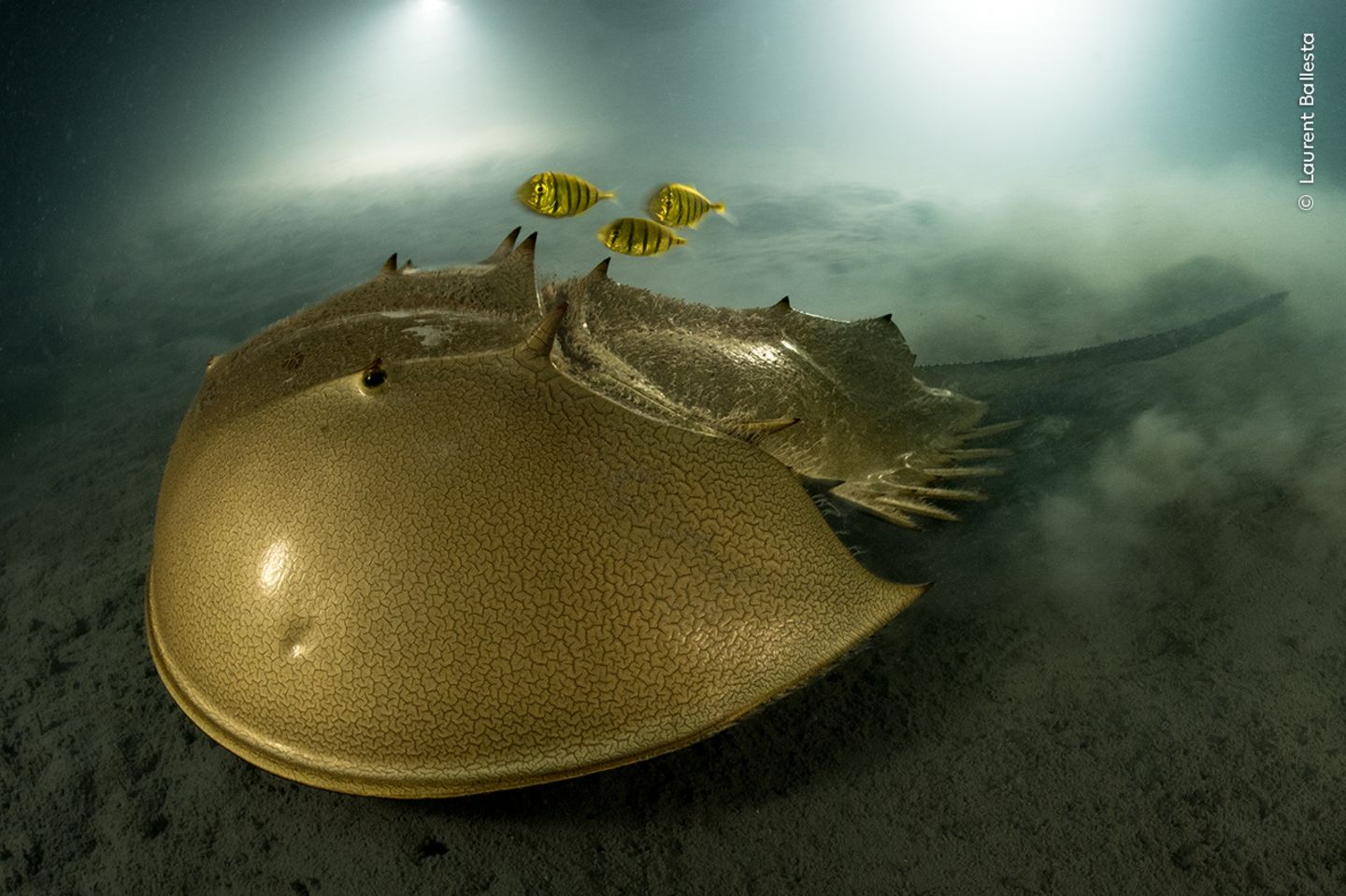

Wie anders dagegen erscheinen Fauna und Flora in den preisgekrönten Bildern des Wettbewerbs "Wildlife Photographer of the Year", den das Londoner Natural History Museum seit 1984 ausrichtet und für den die Jury jedes Jahr mehr als 45 000 Beiträge sichtet. Hier sind Menschen auffallend abwesend.

Die Fotos erfordern Planung und Wissen

Aber natürlich sind Menschen mit im Spiel, jene Fotografinnen und Fotografen, denen wir die Bilder verdanken. Und sie handeln menschlich planvoll: Bertie Gregory, der Fotograf der Robbenjagd, verbrachte zum Beispiel zwei Monate in der Antarktis, immer auf der Suche nach dem speziellen Orca-Ökotyp, der für diese koordinierten Jagden bekannt ist.

Planung und Wissen stecken also hinter vielen dieser Aufnahmen. Und oft auch finanzielles Risiko: Nur wenige Medien finanzieren derlei Expeditionen, oft bringen zunächst Fotografinnen und Fotografen die Mittel auf, und nicht selten kehren sie ohne das erträumte Bild zurück.

Noch mehr Bilder vom "Wildlife Photographer of the Year" sehen Sie im GEO Magazin 11/2023, ab 13.10. im Zeitschriftenhandel sowie bei der Deutschlandtour der besten Bilder. Der Auftakt ist am 3. Dezember im Westfälischen Pferdemuseum Münster