Was Fischer in Seen, Flüssen und im Meer fingen, landete einst auf Tellern in ihrer Region. Längst aber werden Fische und andere Meerestiere global gehandelt – und zwar mehr noch als jedes andere Nahrungsmittel.

Immer häufiger stammen sie aus Aquakulturen (Süßwasserzucht mitgerechnet): französische Austern, japanischer Blauflossenthun, philippinische Shrimps, deutscher Zander. Denn 93 Prozent der Wildbestände sind maximal befischt oder überfischt. Mit einem weiteren Ausbau der Zucht verknüpfen sich deshalb große Hoffnungen.

Aquakultur: Lösung oder Problemverschiebung?

Zum einen könnten Aquakulturen die Nachfrage einer hungrigen, weiter wachsenden Weltbevölkerung decken. Schon heute sind Meeresfrüchte für drei Milliarden Menschen eine der wichtigsten Eiweißquellen.

Zum anderen ließe sich die industrielle Fischerei einschränken – zum Wohl bedrohter Wildbestände sowie lokaler Küstenfischer. Von ihnen leben nach einer Schätzung des World Wide Fund for Nature (WWF) 98 Prozent in Entwicklungsländern, Überfischung und ausländische Industrietrawler bedrohen dort die Existenz von 800 Millionen Menschen.

Die Kehrseite: Auch die Zucht von Meeresfrüchten strapaziert die Ökosysteme.

Raubfische wie der bei europäischen Käufern besonders beliebte Zuchtlachs (Salmo salar) fressen selbst Fisch, in Aquakulturen meist in Form von Fischmehl. Dessen Anteil am Futter wurde zwar vor allem durch die Beimischung von proteinreichem Soja schon deutlich reduziert, doch noch immer beansprucht die Aufzucht von Zuchtlachs viel Fischmehl, was die Ressourcen des Meeres belastet.

Im Futterfisch steckt etwa ein Fünftel des weltweiten Wildfangs, insbesondere Sardinen, Anchovis und Makrelen. 90 Prozent davon könnten auch direkt von Menschen verzehrt werden – doch mit gezüchteten Raubfischen lassen sich höhere Gewinne erzielen. Gerade die Lachszucht boomt: Sie wächst stärker als jeder andere Agrarzweig.

Fischzucht verbraucht extrem viel Frischwasser

Umweltschonender ist der Verzehr von Friedfischen wie etwa Karpfen, die keine anderen Fische jagen: Sie werden vor allem mit Getreide und Hülsenfrüchten gefüttert. Doch auch diese Futtermittel müssen irgendwo angebaut werden – auf weltweit knapper werdenden Agrarflächen. Und so konkurrieren auch Friedfische mit dem Menschen um Nahrungsmittel. Um neue Anbaugebiete, etwa für Soja, zu schaffen, zerstört der Mensch kostbare Ökosysteme wie Regenwälder in Amazonien.

Ein weiteres Problem: Knapp zwei Drittel aller gezüchteten Meerestiere wachsen in Aquakulturen an Land heran und verbrauchen dort extrem viel Frischwasser. Für ein Kilogramm Zuchtfisch kommen im Schnitt 3691 Liter zum Einsatz, für ein Kilogramm Shrimps 3515 Liter – mehr als doppelt so viel wie für Rind- oder Schweinefleisch. Und das Abwasser belastet die Umwelt mit Dünger.

Fischzucht in Zahlen

- Emissionen aus der Aquakultur machen 5% der weltweiten Treibhausgase der Landwirtschaft aus

- Rund 20% des Wildfangs werden zu Fischöl und -mehl verarbeitet, etwa 75% des Fischöls werden in Aquakulturen verfüttert

- 250 Mrd. $ wurden 2018 weltweit mit Aquakultur umgesetzt. Das entspricht 82,1 Mio. Tonnen Fisch.

- 34% der Wildbestände sind überfischt; 60% sind maximal befischt

- 3691 l Süßwasser werden bei der Produktion eines Kilogramms Zuchtfisch verbraucht. Zum Vergleich: Für einen Kilogramm Schweinefleisch sind es 1769 Liter.

- 235,1 g Nährstoffe gelangen bei der Produktion eines Kilogramms Zuchtfisch ins Wasser. Zum Vergleich: Bei einem Kilogramm Geflügelfleisch sind es 48,7 g (Phosphat-äquivalent).

Die meisten Shrimps werden aber in Küstengewässern gezüchtet. Dort müssen ihnen vielerorts Mangrovenwälder weichen, artenreiche Ökosysteme, die nicht nur wichtig für den Küstenschutz sind, sondern auch zu den effektivsten Speichern für das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) gehören. Bezieht man den Waldverlust mit ein, ist der CO2-Ausstoß pro Kilogramm Shrimps viermal so hoch wie bei Rindfleisch.

Wer als Konsument die industrielle Zucht von Meerestieren beschränken und zugleich die Wildbestände schützen möchte, sollte Meeresfrüchte daher als besondere Delikatesse betrachten – oder ganz auf sie verzichten.

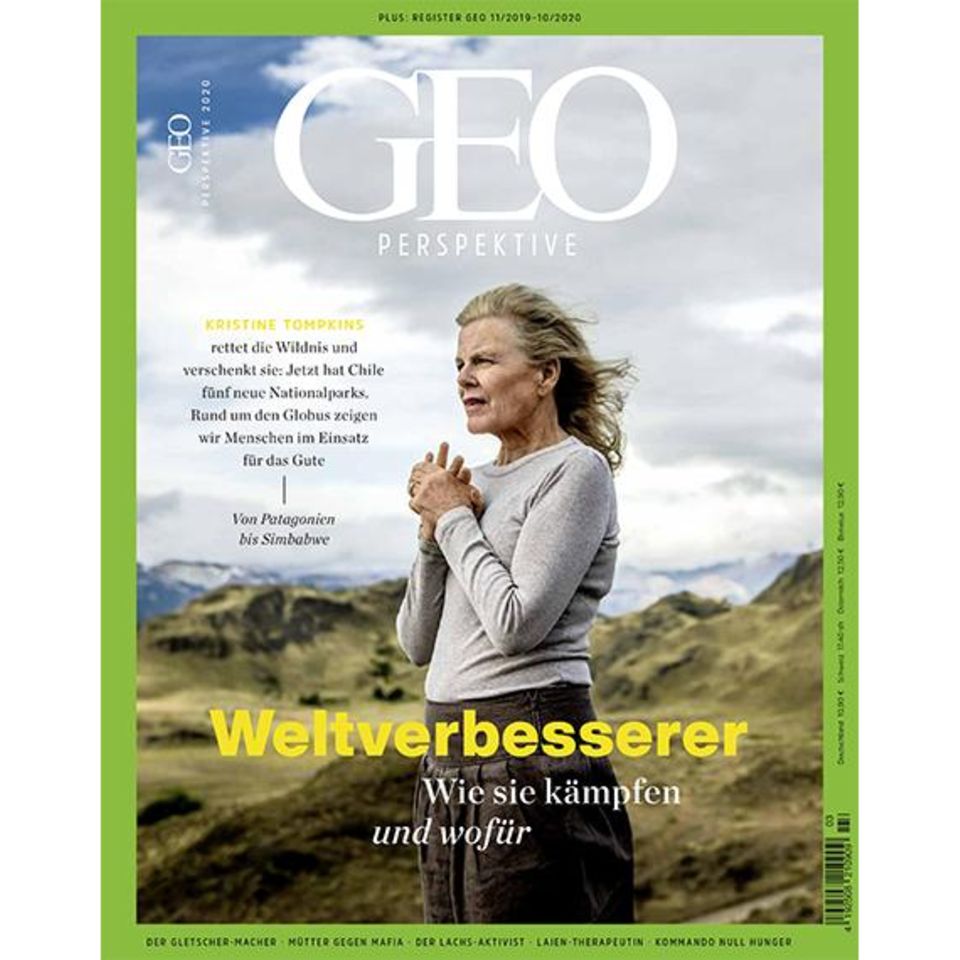

GEO Perspektive: Weltverbesserer

Wenn Donald Staniford im Anmarsch ist, klingeln bei den Lachsfarmern die Alarmglocken. Im Alleingang kämpft er gegen eine Millionenindustrie. Sein Feind: die Aquakultur, die er als „Krebs an den Küsten“ bezeichnet. Seine Waffen: eine kleine Kamera, ein Medientross und sanfte Anarchie. Donald Stanifords Geschichte lest ihr im neuen GEO Perspektive „Weltverbesserer“. Jetzt am Kiosk und unter shop.geo.de.