Wie sich neue Arten entwickeln, das ist auch zwei Jahrhunderte nach Darwin noch ein rätselhaftes Phänomen für Biologen. Es gibt schätzungsweise 20 Millionen Spezies auf unserem Planeten, auch wenn nur zwei Millionen bislang beschrieben wurden. Die meisten entwickelten sich durch die Isolation: Neu entstehende Fortpflanzungsbarrieren wie Gewässer, Gebirge oder Wüsten trennen dabei eine bislang zusammenhängende Population in zwei Gruppen. Und verhindern, dass sich die Mitglieder weiterhin untereinander paaren. Im Laufe der Zeit passen sich dann die Lebewesen beiderseits der neuen Barriere an die jeweiligen Umweltbedingungen an. Diesen Prozess der Evolution nennt man allopatrische Artbildung.

Aber es geht auch anders: Die Bildung neuer Tier- und Pflanzenarten kann auch ohne eine solche räumliche Trennung ablaufen. So etwa bei Buntbarschen in den Kraterseen von Nicaragua, wo die Nachfahren einer Ursprungsform einfach unterschiedliche ökologische Nischen besetzt haben und sich allein dadurch auseinanderentwickelten. Und erst vor wenigen Jahren entdeckten Forscher im Kottenforst bei Bonn Feuersalamander, die sich in zwei genetisch verschiedene Gruppen aufgespalten haben - als Folge ihrer Anpassung an eine Fortpflanzung in stehenden beziehungsweise fließenden Gewässern.

Die Artbildung ohne Isolation beschäftigt bis heute die Wissenschaft: Kann sie auch geschehen, weil Individuen einer Art sich "freiwillig" in extreme Habitate begeben und dort andere Nahrungsquellen erschließen?

Villa Luz, die Gifthöhle, die auch der Evolutionsbiologe Michael Tobler erforscht, könnte ein Modell sein für ebendas: die Entstehung neuer Arten ohne räumliche Trennung, in der Fachwelt sympatrische Artbildung genannt. Denn vor der Cueva leben ebenfalls Mexikokärpflinge, genau in dem Bach, dessen Fluten auch die Höhlenfische beheimaten. Zwischen beiden Populationen besteht eine Verbindung, nichts trennt sie heute, keine Barriere aus Stein. Einziger Unterschied: Bachabwärts nimmt der Schwefelwasserstoffanteil im Wasser immer weiter ab.

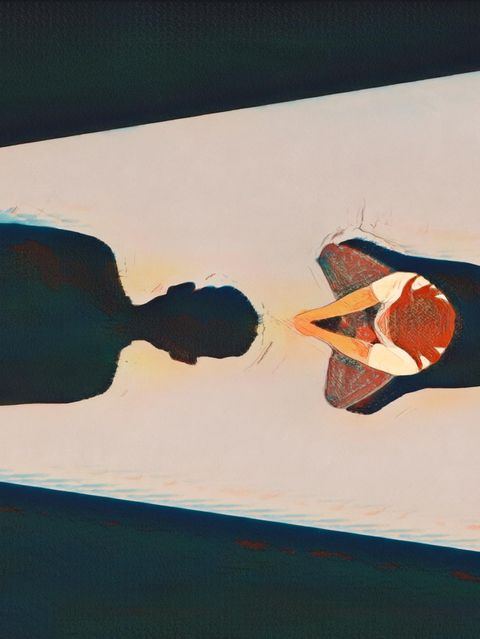

Die Zahnkarpfen vor der Höhle sind genauso klein wie die in der Finsternis. Ansonsten aber sind die Unterschiede zwischen den Fischen in der Cueva und denen außerhalb immens: Der Kärpfling in der Höhle ist fast durchsichtig. Blutbahnen zeichnen sich unter seiner Haut ab. Er ist deutlich magerer, sodass der Kopf mächtiger erscheint, er hat vergrößerte Kiemen und ein Maul mit ausgeprägter Unterlippe, um besser nach Luft schnappen zu können. Damit er im sauerstoffarmen Wasser überlebt, transportieren seine Adern mehr rote Blutkörperchen. Auf der Haut trägt er besonders viele Geschmacksknospen und verfügt über ein feineres Seitenlinienorgan, um Hindernisse noch besser wahrzunehmen.

Die Höhlenfische schmecken und fühlen sich durch ihre Umgebung - anstatt zu sehen. Ihre Augen liegen tief im Kopf, haben weniger Sehzellen. Vor maximal 40.000 Jahren haben sich die Fische in der Höhle von den Artgenossen getrennt. Aber warum? Im Wasser gibt es keine Barriere. Noch immer könnten sie sich untereinander fortpflanzen, doch sie tun es nicht, zumindest nicht oft und nicht erfolgreich, denn die Nachkommen der gemischten Paare sterben schnell, sie sind an keinen der beiden Lebensräume optimal angepasst. Die Populationen, man kann das sagen, befinden sich in einem frühen Stadium der Artbildung.

Lesen Sie die ganze Reportage im GEO Magazin Nr. 9/2014. Und sehen Sie hier das Video dazu.