Der Landverbrauch eines Kaffees

Wer eine Tasse Kaffee trinkt, konsumiert damit nicht nur 140 Liter Wasser, sondern auch 4,3 Quadratmeter Boden. Denn so viel landwirtschaftlich genutzte Fläche steckt in einer Tasse Kaffee. Während das Konzept des virtuellen Wassers, also derjenigen Wassermenge, die erforderlich ist, um ein Produkt herzustellen, schon länger bekannt ist, sind wir uns über unseren Verbrauch von virtuellem Land weniger im Klaren.

Das wollen das österreichische Sustainable Europe Research Institut (SERI) und die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 jetzt ändern. Sie rechnen in ihrer Studie "Kein Land in Sicht" vor, dass die Bürger der EU, um ihren Bedarf an Lebensmitteln und Konsumgütern zu decken, in aller Welt jährlich zusätzlich 120 Millionen Hektar an landwirtschaftlicher Fläche verbrauchen. Das entspricht der Größe Skandinaviens - einschließlich Finnland. Dabei sind Forstflächen außerhalb der EU wegen der unsicheren Datenlage noch gar nicht eingerechnet.

Virtuelles Land, oder auch der Land-Fußabdruck: Das ist diejenige Fläche, die für die Herstellung eines Produktes entlang der gesamten Produktionskette erforderlich ist. In einer Tasse Kaffee sind also anteilig nicht nur die Kaffee-Anbauflächen, sondern etwa auch Flächen für Produktionsbetriebe und Infrastruktur enthalten. Ein Kilogramm Schweinefleisch schlägt mit 6,7 Quadratmetern zu Buche, ein Laptop mit zehn Quadratmetern - Flächen, die vor allem Erzmienen und Produktionsstätten einnehmen. Ein Auto bringt es sogar auf 150 Quadratmeter.

Die Konkurrenz um Flächen wächst

Unsere virtuelle Landnutzung bleibt nicht ohne Folgen. "In den vergangenen fünfzig Jahren wuchsen weltweit die landwirtschaftlich genutzten Flächen um fast zwölf Prozent. Gleichzeitig benötigen wir bei einer wachsenden Weltbevölkerung aber auch immer mehr Land für Siedlungen, Infrastruktur und Industrie. Jede Zunahme einer dieser Landnutzungen wird also auf Kosten einer anderen gehen - oder auf Kosten der Umwelt", sagt SERI-Umweltökonom Stephan Lutter, der leitende Autor der Studie.

Und er nennt ein drastisches Beispiel für die Umweltauswirkungen unserer virtuellen Landnutzung: Brasilien ist weltweit der drittgrößte Produzent des Aluminium-Erzes Bauxit. Schätzungsweise 16.000 Quadratkilometer des Landes beansprucht die Förderung des Rohstoffes und die Herstellung von Roh-Aluminium. Besonders heikel: Die Abbaustätten liegen im Amazonas-Gebiet. Um die Vorkommen zu erschließen, wird Regenwald gerodet, werden Ureinwohner vertrieben und müssen ihre traditionelle Lebensweise aufgeben. Zudem werden bei der Bauxit-Produktion im großen Stil Böden vergiftet. "Gegen das, was in Brasilien passiert, war die Rotschlammkatastrophe in Ungarn ein Klacks", sagt Lutter. In Ungarn waren im Jahr 2010 giftige Abwässer aus dem Rückhaltebecken einer Aluminiumfabrik in die Umwelt gelangt. "In Brasilien passiert so etwas täglich. Nur dass keiner darüber berichtet."

Gefährliche Abhängigkeit

Ähnlich drastisch sind die Umwelt-Auswirkungen unseres virtuellen Landverbrauchs auf Paraguay. In dem südamerikanischen Land hat sich in den vergangenen 30 Jahren die Soja-Anbaufläche verfünffacht. Auf sechs Prozent der gesamten Landesfläche wird die eiweißhaltige Bohne heute angebaut. Dafür wurde Regenwald abgeholzt, Menschen und Tiere verloren ihren Lebensraum. Und der Klimawandel wird beschleunigt, weil Regenwald ein wichtiger CO2-Speicher ist. "Für diese Konsequenzen", sagt Stephan Lutter, "ist die EU mitverantwortlich". Denn große Teile des Sojas landen als eiweißreiches Zusatzfutter in den Trögen der Schweine- und Geflügelmast in der EU.

Die EU importiert fast 100 Prozent des Futter-Sojas

Auch für die EU selbst stellt die Abhängigkeit von Nicht-EU-Landflächen, etwa für die Futtermittelproduktion, ein Risiko dar. "Wenn sich im Produktionsland die Gesetzgebung ändert, wenn dort Konkurrenz um die Anbauflächen oder politische Konflikte entstehen, dann könnten wir von einem Tag auf den anderen mit Versorgungsengpässen konfrontiert sein", sagt Lutter. 98 Prozent des Sojaschrots für die Tiermast importiert die EU, vor allem aus den Ländern Südamerikas.

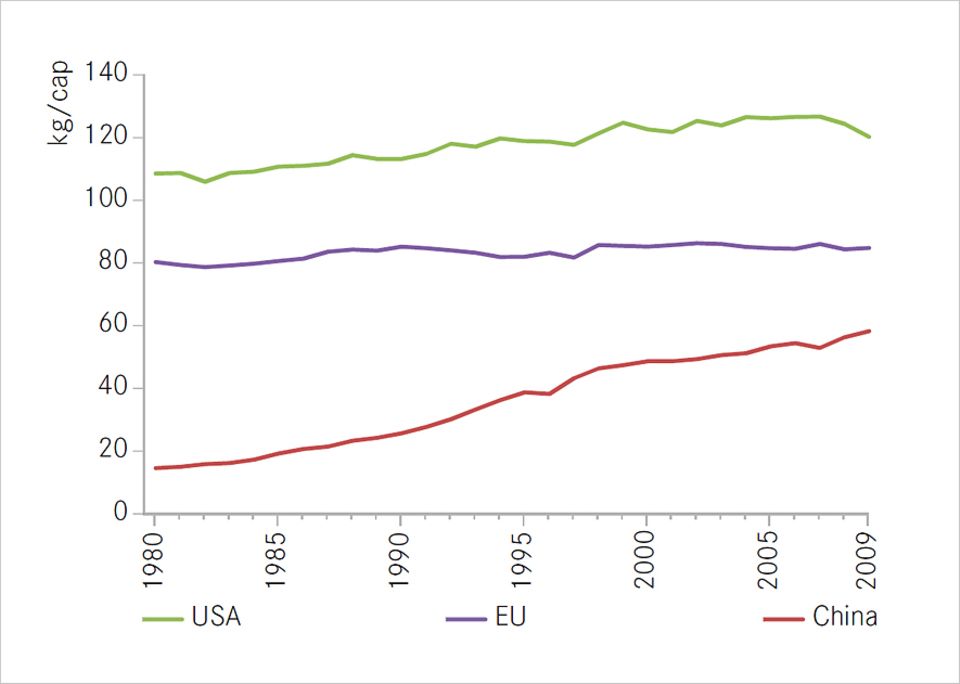

Doch auch ohne politische Turbulenzen werden wir uns etwas einfallen lassen müssen. Die Welternährungsorganisation FAO prognostiziert, dass angesichts der wachsenden Erdbevölkerung die landwirtschaftliche Produktion bis 2050 um 60 Prozent gesteigert werden muss. Ist also eine intensivere Flächennutzung die Lösung? Keineswegs, sagt Stephan Lutter. "Es geht nicht darum, noch intensiver, noch mehr zu produzieren", sagt Lutter. Denn die intensive Landwirtschaft vergifte mit Pestiziden die Umwelt und lauge mit synthetischen Düngern die Böden aus. Das sei nicht nachhaltig. "Wir müssen das Produzierte effizienter nutzen, also weniger Nahrungsmittel wegwerfen. Und wir sollten uns Gedanken machen über die Art, wie wir uns ernähren." Das fordert auch Lisa Kernegger, die Co-Autorin des Berichts von der österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000. "Vor allem die Fleischproduktion ist sehr flächenintensiv. Wir müssen darum weniger und besseres Fleisch aus der Region essen. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für unsere Gesundheit."

Konsumenten und EU-Politiker müssen handeln

Doch für Europas großen Landhunger ist nicht nur unser übermäßiger Fleischkonsum verantwortlich. "Wir sollten insgesamt bewusster konsumieren und langlebigere Produkte kaufen. Wir sollten beim Kauf darauf achten, dass sich Geräte reparieren lassen. Und uns überlegen, ob wir das siebte T-Shirt in der Modefarbe wirklich brauchen", sagt Lisa Kernegger.

Sie und ihr Kollege Stephan Lutter sehen allerdings nicht nur den Konsumenten in der Pflicht - sondern auch die Politik. "Wenn man nicht weiß, wie viel man hat, kann man auch nicht damit haushalten. Darum fordern wir, dass auf EU-Ebene erfasst wird, wo und wie viel Land wir verbrauchen. Sobald dazu ausreichend Daten vorliegen, müssen wir Reduktionsziele vereinbaren, analog zu den CO2-Reduktionszielen", sagt Lisa Kernegger. Und ergänzt: "Wenn man vor der Einführung von E10-Kraftstoff schon bedacht hätte, wo die Energiepflanzen dafür angebaut werden und wofür dieses Land vorher genutzt wurde, dann hätte man die Konflikte abfedern können, die jetzt sichtbar werden."

Um die nationalen und EU-weiten CO2-Reduktionsziele zu erreichen, wurde in Deutschland im Jahr 2011 der Kraftstoff E10 mit bis zu zehn Prozent Bio-Ethanol eingeführt. Die "Bio"-Beimischung wird heute von Umweltverbänden allgemein kritisch gesehen. Nicht, weil sie dem Motor schaden könnte. Sondern, weil sie gar nicht so klimafreundlich ist wie gedacht. Vor allem aber, weil der Anbau von Energiepflanzen in Konkurrenz steht zum Anbau von Nahrungsmitteln. Dafür hat sich längst ein Schlagwort eingebürgert: "Teller oder Tank."

PDF-Download des Berichts "Kein Land in Sicht"

Die Homepage des Sustainable Europe Research Institute (SERI)

Die Homepage der Umweltschutzorganisation Global 2000