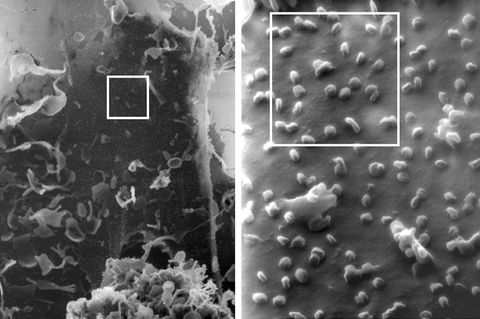

Zunächst glaubte ich, mich verhört zu haben: ein einzelnes, über 400.000 Jahre altes, immer noch lebendes Bakterium? Genau, versichert die Fotografin Rachel Sussman in ihrem Vortrag auf der Wissenschaftsplattform TED. Dieses "Urviech", einst Zeitgenosse von Homo erectus, friste seit einer halben Ewigkeit ein karges Leben im Permafrost Sibiriens.

Doch nicht nur eisgekühlt werden Wesen uralt. Auch einen 80 000 Jahre alten "Wald", der laut DNS-Analyse aus Trieben eines einzigen Baumes besteht, hat Sussman porträtiert. Als dieser Baum im heutigen Utah zu wachsen begann, sollte es noch 40 000 Jahre dauern, bis der Mensch die Höhlenmalerei ersann.

Biologen können sich auf solche Superhelden des Überlebens noch keinen rechten Reim machen. Sie sind einfach zu selten, um sie untersuchen und vergleichen zu können. Dennoch kommt ihre Zähigkeit nicht von ungefähr: Ein - inzwischen leider wegplanierter - Baum in der Nähe des südafrikanischen Pretoria etwa lebte seit 13 000 Jahren fast vollständig in der Erde. Nur ein paar Blätter ragten aus dem Boden. Wenn es brannte, versengte sich der Baum also nur ein paar "Haare", statt den Flammen zum Opfer zu fallen.

Eine perfekte Anpassung ist auch einer 2000 Jahre alten Pflanze in der Wüste Namib gelungen. Welwitschia mirabilis, ein Nacktsamer, dessen Vorfahren in der Jura- oder Kreidezeit lebten, heißt auf Afrikaans tweeblaarkanniedood - "Zweiblatt-kann-nicht-sterben".

Können auch Menschen "ewig" leben?

Altersforscher elektrisiert die Existenz solcher Methusalems. Manche meinen gar, nicht nur Pflanzen, sondern auch Menschen könnten faktisch unbegrenzt lange leben. Allerdings: Bislang kennt man nur einen einzigen menschlichen Zelltypus, der sich beliebig lange teilt und dadurch quasi unsterblich ist: Krebszellen, die aber bekanntlich eher zu kürzerem als zu längerem Leben beitragen.

Es käme bei der Schaffung viel älter werdender Menschen also darauf an, "angepasste" Lösungen zu finden, wie verschiedene Zellen im Körper miteinander besser und länger auskommen.

Gelänge das, müsste man aber Lösungen für ganz andere Probleme suchen, die bei uralten Pflanzen keine Rolle spielen: Wie würde eine nachfolgende Menschengeneration mit einer immer größeren Riege von immer älteren Alten auskommen? Dazu kann man nicht einfach das Renteneintrittsalter auf 90 Jahre erhöhen. Neue soziale Strukturen wären erforderlich - sonst würden sich die neuen und die alten Machtverhältnisse in Konflikten zerreiben. Wollen wir das wirklich?

Der Tod, so sagte der bereits sterbenskranke Apple-Gründer Steve Jobs, sei die beste Erfindung der Evolution. Ohne ihn gäbe es nur Verharren im Gewohnten. Doch auch wenn der Tod sicher ist: Wann er kommt, scheint immer weniger ausgemacht. Zeit, das Leben zu nutzen.

Das Buch "Die ältesten Lebewesen der Erde" von Rachel Sussman ist 2015 im Quadriga Verlag erschienen, 320 Seiten, zum Preis von 49 Euro. Ihr Vortrag ist hier zu sehen.