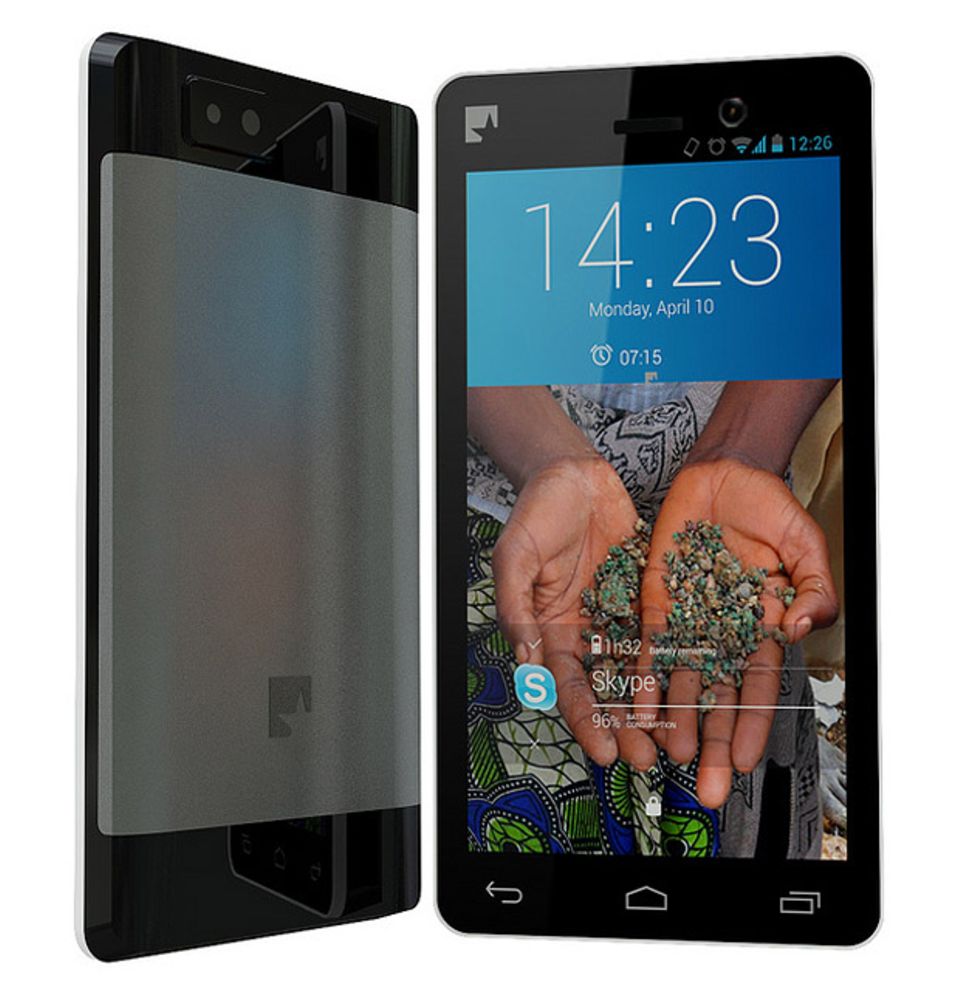

Bas van Abel ist dieser Tage schwer ans Telefon zu kriegen. Seit die kritische Marke von 5.000 Vorbestellungen Mitte Juni überschritten wurde, hat der 35-jährige alle Hände voll zu tun: Mit einem kleinen Team entwickelt der Amsterdamer Designer das erste ethisch korrekte Smartphone. Cool soll das "Fairphone" aussehen, dem aktuellen Stand der Mobilfunktechnologie entsprechen und bezahlbar sein. Zudem soll es ohne Bürgerkriege finanzierende Metalle, ohne menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und ohne Ressourcenverschwendung auskommen. Es ist mehr als ein Produkt, es ist ein Lehrstück: über die Bedingungen entlang der global verflochtenen Herstellungskette, über offene Designentwicklung und über die Macht der Transparenz.

Entstanden ist das Projekt vor drei Jahren an der Amsterdamer Waag Society, einem Think Tank für kreative Technologien. Wie könnte man die Lieferkette eine Smartphones offenlegen und so auf Umweltprobleme und Menschenrechtsverstöße in den Minen Afrikas sowie in den Fabriken Asiens aufmerksam machen, fragte sich van Abel, der die Hightech-Schmiede damals als Kreativdirektor leitete. "Als Designer störte es mich, dass niemand auf der Welt wirklich versteht, wie ein Mobiltelefon hergestellt wird", sagt van Abel rückblickend. "Und wenn man nicht versteht, wie etwas hergestellt wird, kann man es auch nicht ändern."

Konsumieren ist ein politischer Akt - wenn man die Wahl hat, ist van Abel überzeugt. Mehrmals pro Jahr werben Hersteller wie Apple, Samsung oder HTC mit neuen schnelleren, schlaueren Versionen ihrer Mobiltelefone für neue Kunden. Und das auf einem schon längst gesättigten Markt - 115 Millionen SIM-Karten sind derzeit in Deutschland aktiv. Die Geschwindigkeit, mit der Handys und Smartphones angeschafft und beiseite gelegt werden, hat weit reichende Folgen . Spätestens seit die Selbstmorde von Arbeitern des taiwanesischen Apple-Zulieferers Foxconn im Jahr 2010 Schlagzeilen gemacht haben, sind Teile der globalen Mobiltelefon-Produktion ins Gerede gekommen. Die langen und kaum nachvollziehbaren Herstellungsketten sind für van Abel Kern des Problems: Sie haben die Menschen von ihren Gütern entfremdet, glaubt der Designer. "Uns fehlt der Bezug zu den Dingen, die wir kaufen und nutzen." Die Lösung war naheliegend: "Wir beschlossen, ein eigenes Telefon zu bauen ", sagt van Abel. Er wollte zunächst das System zu verstehen - um dann zu sehen, wie man die Dinge anders machen könnte als die Großen der Branche.

Am Anfang stehen die Rohstoffe

Dass es anders geht, wollen die Fairphone-Entwickler jetzt zeigen - angefangen bei den Rohstoffen. "Mehr als 30 Metalle stecken in einem Mobiltelefon, die aus Erzen gewonnen werden, deren Förderung große soziale und ökologische Probleme birgt", erklärt Friedel Hütz-Adams vom Südwind Institut.

Beispielsweise stammt das Tantal, das in kleinsten Mengen für Kondensatoren in Telefonen, Laptops und CD-Spielern gebraucht wird, größtenteils aus dem bürgerkriegsgeschüttelten Kongo. Auch das für Lötpasten so wichtige Zinn ist problematisch: Jüngst erst ist der zweitgrößte Mobiltelefon-Hersteller Samsung in die Kritik geraten, weil das Unternehmen Zinn aus Minen in Indonesien bezieht, die die Umwelt in der Region mit Giften aus der Tagebau-Förderung schwer belasten.

"Für diese beiden Komponenten haben wir als Erstes alternative Lösungen gesucht", erklärt Miquel Ballester, Produktmanager bei Fairphone. Sie stammen ausschließlich aus Minen im Kongo, deren Schürfarbeiten von Nichtregierungsorganisationen überwacht werden. Die garantieren, dass die Rohstoffe konfliktfrei gefördert, Arbeiter angemessen bezahlt und Umweltauflagen eingehalten werden. "Wir hätten natürlich unser Zinn einfach aus Australien beziehen können - und das Bürgerkriegsproblem im Kongo einfach ausblenden", setzt Ballester Skeptikern entgegen. "Aber wir wollen etwas für die ökonomische Entwicklung und für mehr Stabilität im Kongo tun."

Produktionsbedingungen in China verbessern

Jetzt sind die Fairphone-Entwickler in China unterwegs, wo die ersten 20.000 Telefone gefertigt werden sollen. "Viele Gesprächspartner sind erst gar nicht zu vereinbarten Gesprächen erschienen", schildert Ballester die langwierige Suche nach einer Herstellerfirma. "Der Betrieb musste nicht nur bereit sein, unsere konfliktfreien Rohstoffe und die damit produzierten Komponenten einzusetzen, sondern auch gemeinsam mit uns Verbesserungen zu erarbeiten, um unser Telefon möglichst fair herzustellen." Jetzt baut die Firma A’Hong, eine Mobiltelefon-Tochter eines großen chinesischen TV-Herstellers, das Fairphone zusammen. Ein gemeinsamer Aktionsplan zur Verbesserung der Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Fabrik soll mit Hilfe einer Organisationen wie der Asia Floor Wage, einer Initiative für faire Löhne in Asien, entwickelt und letztlich auch kontrolliert werden.

"Es ist ein langer Prozess. Wir stehen erst am Anfang eines vollständig fairen Telefons", gesteht Ballester. "Wir wollen Schritt für Schritt die Produktion offen legen und auf diese Weise die Art, wie Dinge hergestellt werden, ändern." Dafür wird jede Etappe dokumentiert. Transparenz steht bei Fairphone an erster Stelle - auch beim Design. Das endet nach Bas van Abels Überzeugung nicht mehr an der Tür des Produzenten, sondern verschiebt das gesamte Koordinatensystem der Wertschöpfung: Was früher exklusiver Inhalt und Hersteller-Geheimnis war, wird heute in sogenannten offenen Design-Prozessen optimiert und angepasst. In offenen Werkstätten tüfteln die Fairphone-Designer gemeinsam mit anderen Entwicklern verschiedene Lösungen aus, um das Telefon umweltfreundlich und ressourcenschonend zu gestalten: vom Gehäuse aus recyceltem Kunststoff bis zur technischen Ausstattung.

Auf lange Nutzung setzen

83 Millionen Alt-Handys liegen laut einer Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom ungenutzt in unseren Schubladen. Ein wahrer Schatz, denn rund 80 Prozent der verwendeten Materialien in einem Mobiltelefon können wiederverwertet werden. Im März hatten deshalb die Grünen einen Antrag zum Handypfand in den Bundestag eingebracht: zehn Euro pro Mobiltelefon als Anreiz zu einer höheren Sammel- und Recyclingquote . Fairphone setzt dagegen auf eine möglichst lange Nutzung. Anders als viele Markenhersteller, die ihre Gehäuse verschweißen und damit Reparaturen erschweren, bietet Fairphone austauschbare Akkus, Einzelteil-Nachbestellungen und einen Reparaturservice an. Zudem zahlt das Unternehmen für jedes verkaufte Fairphone drei Euro an eine niederländische Initiative, die alte Mobiltelefone, die in Afrika oftmals ein zweites Leben geführt haben, sammelt und fachgerecht recycelt.

Wie fair ist das Fairphone wirklich?

Den Käufern eine Wahl bieten und zugleich die Messlatte für die Mobiltelefonbranche anheben, ist das erklärte Ziel von Fairphone. "Mit dem Begriff "fair" erhebt das Unternehmen einen hohen Anspruch, der zwar so noch nicht erfüllt wird", warnt Cornelia Heydenreich von German Watch. "Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung." Einer, der Signalwirkung haben könnte. Vodafone Deutschland hat im Juni ein Eco-Rating von Handys und Smartphones eingeführt, das mit einer Punkteskala von eins bis fünf seinen Kunden Orientierung bei der Gerätewahl bieten soll. Allerdings werden die Daten nicht von Vodafone selbst erhoben, sondern von den Herstellern geliefert. Und die geraten immer wieder in die Kritik. So musste Anfang Juni die schwedische Siegelorganisation TCO auf Druck von Nichtregierungsorganisationen ihr Nachhaltigkeitssiegel für die neue S4-Generation von Samsung zurücknehmen, weil der Hersteller wegen schlechter Arbeitsbedingungen bei seinen Zulieferern in Süd-Korea und wegen erheblicher Umweltbelastungen durch Minen in Indonesien in die Schlagzeilen geraten war. Bei Fairphone ist man gerade dabei, alle Komponenten des Telefons samt Kosten und Herkunft aufzulisten - auch die, für die noch keine bessere Produktionsweise gefunden wurde. Damit heben sich die Niederländer schon jetzt von der Branche ab, in der Markenhersteller wie Apple und HP schon als fortschrittlich gelten, weil sie die Namen ihrer Direktzulieferer veröffentlichen.

Über mangelnde Unterstützung können Bas van Abel und sein Team sich indes nicht beklagen. Über 5.000 Online-Mindestbestellungen wurden Mitte Juni in kürzester Zeit erreicht; Stiftungen, die soziale Unternehmen unterstützen, schießen Kapital zu. Noch wird das 325 Euro teure Telefon online über den Fairphone-Webshop verkauft. Im Herbst soll das erste alternative Smartphone an die Erstbesteller ausgeliefert werden - knapp 11.000 Bestellungen liegen bereits vor. Wer die laufende Entwicklung im Fairphone-Blog verfolgt, ahnt, wie beschwerlich der Weg zu einem wirklich fairen Smartphone noch sein wird.

Info

Technisch kann das Fairphone mit dem iPhone oder dem Samsung Galaxy mithalten: In der Größe des Bildschirms, der Auflösung der Kamera und des Speicherplatzes unterscheidet es sich kaum von den Marken-Smartphones. Es läuft wie die meisten in Deutschland verkauften Smartphones auf Android, so dass sich auch alle für dieses Betriebssystem entwickelten Apps auf das Fairphone laden lassen. Zudem lassen sich in das Gerät zwei Sim-Karten einlegen. 325 Euro kostet es und kann über den Fairphone-Webshop bestellt werden.