Report

Hier kommt ein Test: Angenommen, vier Frauen - sie existieren tatsächlich - sitzen um einen Tisch. Das besagte Möbel steht im konkreten Fall im Rathaus von Edinburgh, doch das ist erst einmal unwichtig. Betty ist 82 Jahre alt, Joan 80, Mary 73 und Violet 89. Drei der Frauen haben einen Gehstock und tragen Brillen mit teils dicken Gläsern. Fast alle haben weiße oder angegraute Haare.

Nun die Frage: Was bewegt sie? Sie sprechen - um einen Tipp zu geben - über Bekannte, Wohnen und den Alltag. Violet, die gebückt sitzt, ein Taschentuch in ihrem Blusenärmel, erzählt etwa, wie sie manchmal morgens merkt, dass ausnahmsweise kein einziger Termin in ihrem Kalender steht. "Oh, denke ich dann, ich habe den Tag für mich." Joan, die zum rosafarbenen Gehstock einen bunt gemusterten Rock trägt, erinnert sich mit einer Grimasse daran, wie "anhänglich" sie auf einem Fest an einen männlichen Gast wurde. "Nach einem Glas Wein gehöre ich jedem." Betty überlegt, ob sie Poledancing probieren soll, jene Tanzform, bei der sich Frauen teils akrobatisch, teils lasziv um eine vertikale Stange winden. Dann diskutieren die Frauen noch über die Geschichte von zwei Freundinnen, die in ein Apartment für betreutes Wohnen zogen. Den älteren Damen gefiel es dort. Doch als die Umwohnenden merkten, dass die beiden ein homosexuelles Paar waren, ekelten sie sie aus dem Komplex. Überrascht über die Themen?

Die Studie zum Thema

Weitere Hintergrundinfos

Wir leben in einer Zeit, in der die meisten Babys in den Industrieländern die Chance haben, sehr, sehr alt zu werden. In Deutschland etwa darf jedes zweite aller ab 1970 geborenen Mädchen erwarten, den 100. Geburtstag zu feiern. Trotzdem ist "das Alter" für die meisten von uns exotisch. Ein ferner Kontinent. Jeder will ihn erreichen. Aber keiner dort ankommen. Denn instinktiv glauben wir zu ahnen, wie es sich dort lebt: hilfsbedürftig, abgeschnitten von gesellschaftlichen Entwicklungen, ohne Zukunftsperspektive, ringend mit dem körperlichen Zerfall.

Tatsächlich sind all das Facetten des Alters. Doch nun, da bereits jeder sechste Europäer über 65 Jahre ist und sich Soziologen, Psychologen und Ökonomen verstärkt mit dieser Bevölkerungsgruppe beschäftigen, stellt sich heraus, dass noch andere - und oft unerwartete - Fakten diese Lebensphase prägen. So entdecken Forscher etwa, dass das Fortschreiten der Jahrzehnte Menschen glücklicher werden lässt. Dass es aus ihnen produktivere Arbeitskräfte macht. Und dass auch Betagte ihre Familien mehr stützen als belasten. Mit solchen Erkenntnissen geht mancherorts ein radikales Umdenken einher. Bisher galten Alte meist als passive Empfänger von Hilfen; als eine Gruppe, die vor allem verwaltet werden muss. Zunehmend aber beginnt man sie als Bürger zu sehen, die aktiv Verantwortung für sich und ihre Umwelt übernehmen. Dabei hilft einerseits Technik. Und andererseits das Experiment, sie gezielt in Entscheidungsprozesse über ihre Generation einzubinden.

So sind Violet, Betty und Co. nicht als Privatpersonen im Edinburgher Rathaus. Vielmehr sind sie Teil eines gut 50-köpfigen Konsultationsgremiums aus Stadtbewohnern jenseits der 55 Jahre. Edinburgh will eine "City for All Ages" sein, eine "Stadt für alle Altersgruppen". Und "die Senioren werden bei neuen Projekten und Politikvorhaben so früh wie möglich um ihre Meinung gebeten", sagt Glenda Watt, die den Beirat koordiniert.

Guter Rat für Jung und Alt: Neues wagen!

Staaten können es sich bald schlicht nicht mehr leisten, Alte einfach nur zu betreuen. Und letztlich könnte sich das sogar als positiv für alle Generationen erweisen. Laura Carstensen, Direktorin des Zentrums für Langlebigkeit der Universität Stanford, zitiert zu diesem Thema nicht nur ihre Studien, sondern gern auch ihren 92-jährigen Vater: "Der sagt: ‚Lasst uns nicht immer nur davon reden, wie wir die Alten retten können, sondern vielmehr darüber, wie wir sie dazu bringen, uns alle zu retten.‘" Faktisch sind sie längst im Rettungseinsatz. Sie schießen Geld zu für den Hauskauf der Kinder, betreuen Enkel, pflegen Partner. Der britische Freiwilligenverband WRVS ließ Ökonomen 2011 genau ausrechnen, was betagte Menschen die Gesellschaft kosten. Und was sie zu ihr beitragen. Auf der einen Seite addierten die Experten Pensionszahlungen, Sozialhilfen und Ausgaben für die medizinische Versorgung. Auf der anderen kalkulierten sie die Steuern, die alte Menschen zahlen; das Geld, das über ihren Konsum in die Wirtschaft fließt; und die Kosten, die Senioren einsparen, weil gerade sie oft Angehörige oder Nachbarn pflegen. Das Ergebnis: Großbritanniens über 65-Jährige trugen im Jahr 2010 rund 40 Milliarden Pfund (50 Milliarden Euro) mehr an die Gemeinschaft bei, als sie gekostet hatten. Tendenz steigend. Warum gelten Senioren dennoch fast automatisch als hilfsbedürftig und gesellschaftliche Last? Vielleicht weil ihre Schwächen eher ins Auge fallen als ihre Stärken. In ihrer Autobiografie "Crazy Age" beschreibt die Endsiebzigerin und ehemalige Bildungsprofessorin der Universität von London, Jane Miller, ihre teils noch deutlich älteren Bekannten. "Kollektiv sind sie taub, blind, schweratmig und arthritisch. Da gab es gebrochene Hüften und Arme und Becken, schlecht verlaufene Kataraktoperationen, Glaukome und wiederkehrende Beingeschwüre. Mehrfach-Bypässe und Stent- Implantate. Und natürlich allerlei Krebsleiden sowie ein oder zwei Schlaganfälle." Zugleich aber flögen diese Alten "um die Welt", spielten Bridge, schwämmen, läsen Bücher oder schrieben sie sogar. "Sie arbeiten, besuchen Freunde und machen Witze und benehmen sich wie Leute, die annehmen, dass die Welt weiter mit ihnen darin existieren wird." Wir altern heute anders als früher. Wir haben weniger und vor allem weniger körperlich hart gearbeitet. Uns besser ernährt. Wir werden besser medizinisch versorgt. Zwar steigt insgesamt die Zahl derer, die Betreuung benötigen, weil mehr Menschen betagt sind. Doch für jeden Einzelnen ist das Risiko, pflegebedürftig zu werden, gesunken. Viele wissen die geschenkten Jahre zu nutzen. Jeder Vierte über 70 hat in Deutschland heute noch genug Energie, um sich sozial zu engagieren, etwa als Mentor für Teenager. Gut vier von zehn 65- bis 80-Jährigen bringen sich zudem bewusst weiter Neues bei, zum Beispiel in der Volkshochschule. In Großbritannien entstanden aus dieser Wissbegierde "Universities of The Third Age", in denen Senioren im "dritten Alter" selber Seminare organisieren. Wer gut Spanisch spricht, unterrichtet andere. Oder man trifft sich zu Philosophie-Foren. Reiseagenturen bieten inzwischen Abenteuertrips für Betagte an. Die Nachfrage ist da. 90-Jährige wandern in Südamerika; 80-Jährige reisen zum Pol; 70-Jährige gehen Parasailing.

Auch in der Arbeitswelt gelten viele Klischees über Ältere schlicht nicht mehr. Zum Beispiel die These, dass Ältere unproduktiver seien als Junge. Axel Börsch- Supan, Direktor des Max-Planck- Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik in München, hat mit einem Kollegen die Leistung von 3824 Arbeitern untersucht, die für Mercedes-Benz am Fließband Lkw montierten. "Unsere Ergebnisse sind verblüffend", schreibt er. In den fast drei Jahren der Untersuchung machten Ältere zwar mehr Fehler, aber weit weniger schwerwiegende. Und mit den Jahren wurden sie immer produktiver - bis zum Alter von 65, wo die Messungen zwangsläufig enden mussten. Statt Ältere mit teuren Frührenten loszuwerden, versuchen manche Firmen in Skandinavien mittlerweile bewusst, sie mit Anreizen im Job zu halten. Beim schwedischen Energieproduzenten Vattenfall etwa können Mitarbeiter über 58 Jahre ihre Stunden auf 80 Prozent reduzieren. Sie bekommen dafür 90 Prozent des früheren Lohns und später 100 Prozent der alten Rente. Andere Unternehmen erlauben alternden Arbeitnehmern, ihr Urlaubsgeld gegen weitere freie Tage einzutauschen, und erleichtern mehrmonatige "Auszeiten". Zwei von drei Europäern könnten sich nach einer EU-Umfrage dafür erwärmen, über das offizielle Rentenalter hinaus zu arbeiten, falls sie weniger Stunden ins Büro kommen und zum Ausgleich schon einen Teil ihrer Rente beziehen könnten. Angst vor Altersarmut mag ein Grund sein. Doch wer länger arbeitet, stillt auch ein fundamentales Bedürfnis: sich nützlich zu fühlen. So wie die Senioren in Edinburgh.

Auf den ersten Blick gibt es reizvollere Orte, um alt zu werden. Die 500 000-Einwohner-Stadt erstreckt sich über etliche Hügel, entsprechend steil winden sich viele Straßen. Die meisten Häuser im Zentrum wurden vor 1900 gebaut und haben oft Treppen, aber noch nicht immer Zentralheizung. Und sommers wie winters regnet es an rund einem Drittel der Tage. Doch Edinburghs Seniorenpolitik macht anderswo lebende Ältere neidisch. Seit 1999 verfolgt die schottische Metropole offiziell das Ziel, betagte Bürger aktiv zu unterstützen. So vermittelt sie Helfer, die für wenig Geld Büsche im Garten schneiden oder kostenlos Reparaturen im Haus erledigen. Und die Organisation "Artlink" organisiert für Ältere, die sich im Dunkeln nicht mehr allein auf die Straße wagen, ehrenamtliche Begleiter für Konzert- oder Kinobesuche. Gleichzeitig rekrutiert die Stadt Senioren für Komitees und Beratungspanels. Die erwähnte 82-jährige Betty Milton etwa kümmert sich um Transportthemen und streitet gerade mit der Kommunalverwaltung, die aus Angst vor Terroranschlägen verbieten will, dass Autos am Zentralbahnhof vorfahren, um Passagiere abzusetzen. "Wie sollen weniger mobile Bürger dann zum Zug kommen?", fragt sie verärgert.

Längst nicht immer ändern solche Proteste etwas. Aber bisweilen bewirken sie handfeste Verbesserungen. Auf Anregung der 80-jährigen Joan Turner druckt und verteilt die Stadt etwa regelmäßig 35 000 Gratisbroschüren, die sortiert nach Nachbarschaften Freizeitangebote für Betagte auflisten: Seniorensport und Scrabble-Treffen, Kurse im Lippenlesen für Schwerhörige und kostenlose Ratgeberstunden bei Problemen mit Digitalkameras oder Computern. Ebenso war der Seniorenbeirat, in dem Joan, Betty und Violet sitzen, an jener Initiative beteiligt, die bewirkte, dass nun alle über 60-jährigen Schotten kostenlos mit öffentlichen Bussen fahren. Eine Umfrage der Weltgesundheitsbehörde WHO in 33 Städten, verteilt auf 23 Länder, ergab: Gerade vermeintliche Kleinigkeiten, wie nicht zu wissen, was man unternehmen kann, kein Geld für den Bus zu haben, nicht sicher zu sein, ob es am Ziel eine öffentliche Toilette gibt, machen es alten Bürgern schwer, am gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen. Eine Folge: soziale Isolation. Und die gefährdet die Gesundheit mehr als das hohe Alter selbst. Einsamkeit, das zeigen Studien, erhöht den Blutdruck und macht anfälliger für Alzheimer oder Herzleiden. Dagegen blühten Senioren, die sich ehrenamtlich engagierten, oft regelrecht auf, sagt Harriet Eadie, die Edinburghs Freiwilligenverbände koordiniert. Die Stadt ermuntert selbst gebrechliche Alte, aktiv zu werden. "Wir hatten eine 75-Jährige, die nach einem Schlaganfall kaum noch das Haus verlassen konnte. Aber sie wusste, wie man kocht. Und wir hatten eine junge ledige Mutter, die das nicht konnte", so Eadie. "Also kaufte sie für die 75-Jährige ein, bereitete unter ihrer Anleitung Gerichte zu, ließ die Hälfte da und nahm den Rest mit nach Hause."

Was bleibt vom Damals? Ein Schrank voller Schätze

Und wird es doch irgendwann mühsam, auf die Welt zuzugehen? "Dann holen wir sie ins Haus", sagt Jan Latten, Professor für Demografie an der Universität Amsterdam. Gefördert mit Millionen an öffentlichen Geldern, entwickeln Ingenieure und Software-Entwickler dieser Tage in vielen Ländern Technologien, die grundlegend ändern könnten, wie wir im Alter leben. Gerade Deutschlands Nachbarstaat, die Niederlande, spielt bereits vielfach praktisch durch, wie sich damit der gefürchtete Umzug ins Heim aufschieben lässt. Das beginnt bei "Mantelzorg"- Wohnungen: separaten Mini-Apartments, die auf Zeit im Hintergarten installiert werden können, damit etwa eine demente Mutter eigenständig und doch in Reichweite ihrer Kinder leben kann. Und konzentriert sich auf technische Mittel, die die Isolation alter Menschen auch daheim durchbrechen. Von ihrem Büro in Zevenbergen südlich von Rotterdam besucht etwa die Pflegerin Jeanine de Geus jede Woche Dutzende von Senioren. Elektronisch. Die Alten wohnen verstreut in den Dörfern, die diesen Landstrich in der Provinz Brabant tüpfeln. Die Gegend, aus der viele Junge wegziehen, bietet einen leisen Vorgeschmack auf die Zukunft von 2050, wo auf jeden europäischen Arbeitnehmer ein Senior über 65 kommen wird.

Jeanine de Geus ist Teil eines Konzepts, mit dem ihr Arbeitgeber - eine lokale Pflegeorganisation namens Surplus - auf die demografischen Zwänge reagiert. In bisher rund 600 Haushalten hat Surplus Computerbildschirme aufgestellt, die alte Menschen untereinander, aber auch mit ihren Familien und Pflegemitarbeitern vernetzen. "Guten Morgen, Herr Moret", ruft de Geus ins Mikrofon. Eine Webkamera trägt ihr Lächeln ins mehrere Kilometer entfernte Wohnzimmer eines 69-jährigen ehemaligen Fernfahrers, der allein lebt, seit seine Lebensgefährtin starb. Meist plaudert de Geus bei solchen Gesprächen über das Wetter oder fragt, was es Neues bei den Kindern gibt. Ihre Videoanrufe bringen gewöhnlich willkommene Abwechslung in den Seniorenalltag. Andere Besucher bekomme er wenige, sagt der Ex-Trucker Moret. Gleichzeitig kann de Geus bei diesen Bildtelefonaten sondieren, wie es einem Senior geht. Sitzt er etwa mittags noch im Bademantel auf dem Sofa? Oder antwortet er gar nicht auf das Klingeln im Computer, obwohl ein Gespräch vereinbart war? Dann forscht die Pflegerin nach oder alarmiert schlimmstenfalls Hilfe. Manche Alte ruft sie zu festen Zeiten an. Andere melden sich selber, wenn ihnen nach einem Plausch ist. "Im Sommer sind das weniger, in den dunklen Wintertagen mehr", sagt de Geus.

Das System "Brabant Connect" erlaubt Senioren zudem, über große Symbole auf dem Bildschirm, auf die sie mit dem Finger drücken, im Supermarkt Milch oder Erbsensuppe zu bestellen. Sie können sich einen Friseur ins Haus rufen. Mit einem weit entfernt lebenden Enkel per Videokanal Backgammon spielen. Im persönlichen Netzwerk fragen, wer kurzfristig den Schäferhund ausführen kann. Per Webcam Gottesdienste in einer lokalen Kirche verfolgen. Oder mit einer Mitarbeiterin der regionalen Bücherei besprechen, ob "Harry Potter" auch für sie noch die richtige Lektüre ist - das Buch wird dann ins Haus gebracht. Im ganzen Land sind bisher mehrere Tausend Menschen an verschiedene Formen solcher "Telezorge" angeschlossen. Fast sechs von zehn niederländischen 65- bis 75-Jährigen nutzen das Internet ohnehin bereits im Alltag. Nun soll es ihnen auch altersspezifische Hilfe und sozialen Anschluss bringen. Je nach System kann etwa eine Tochter oder ein Sohn von fern Nachrichten auf den Monitor zaubern: "Nicht vergessen: Krankengymnastik um vier Uhr." Oder die Senioren können Pflegemitarbeiter anwählen, und sei es nur, um per Videokanal das verwirrende Etikett eines neuen Medikaments zu zeigen und sich erklären zu lassen. Gearbeitet wird in Europa auch an Technologien, die Gruppen von Alten visuell zusammenschalten. So können sie etwa gemeinsam singen oder tanzen, ohne ihr Wohnzimmer zu verlassen. Und sich damit Gemeinschaft ins Haus holen, wenn der Gang nach draußen schließlich schwerfällt.

In der Schnupperphase waren die Telezorge- Dienste teils kostenlos. Die Anbieter hoffen, dass die Nachfrage weiter wächst, auch wenn Gebühren erhoben werden müssen. Denn die Fernvision geht noch weiter: Forscher tüfteln an Kleidung, die über eingewebte Sensoren Herzschlag oder Körpertemperatur misst und die Daten an den Hausarzt übermittelt. An Toiletten, die den Blutzuckerspiegel im Urin bestimmen. Einige Dutzend Häuser in den Niederlanden sind bereits mit Sensoren an Türen und unter Matratzen ausgestattet, die überwachen, wie häufig die älteren Bewohner den Kühlschrank öffnen, um sich etwas zu essen zu holen. Wie oft sie nachts aufstehen. Wie lange sie im Bad verweilen. Zeigen die Daten ein besorgniserregendes Muster - bleibt der Kühlschrank zum Beispiel dauerhaft geschlossen oder kommt ein Senior nicht aus dem Bad zurück -, schlägt die Computersoftware Alarm. Per vorab in der Wohnung installierten Kameras kann ein Pfleger dann prüfen, ob der Betroffene vielleicht gestürzt ist. Und teils sogar von fern die Wohnungstüren elektronisch entriegeln, damit Sanitäter schnell Zutritt bekommen.

"New age" heisst: Am guten Leben teilhaben bis zum Schluss

Wie wird sich die Welt ändern, wenn immer mehr 80-, 90- und 100-Jährige in ihr leben? Werden wir konservativer werden - oder sogar mutiger? "Statistiken werden das nicht entscheiden", glaubt Laura Carstensen vom Stanforder Zentrum für Langlebigkeit. "Sondern unsere Kultur." Sie meint damit: Viel wird ausmachen, wie laut wir die Stimme werden lassen, die wir Senioren zu geben beginnen. Und wie unbefangen wir uns selbst der Zukunft nähern, in der wir zu den Alten gehören. Carstensens eigene Forschung widerlegt ein weiteres Klischee über diese Daseinsphase: dass das Leben im Alter trübe ist. Je länger wir leben, belegen ihre Studien, desto weniger sorgen und ärgern wir uns und desto weniger Stress empfinden wir. Wir sind - völlig unerwartet - glücklicher. Erst im ganz hohen Alter nehmen negative Gefühle wieder zu. Aber sie erreichen nie wieder das Level junger Jahre, in denen die Verantwortung für unser fast noch komplett bevorstehendes Leben auf uns zu lasten scheint - mit Begleiterscheinungen wie Prüfungsängsten, Liebeskummer und Karriere-Unsicherheit.

Als Ursache vermutet Carstensen, dass sich Menschen auf das Wesentliche konzentrieren, wenn ihre Zeit knapp wird. "Wir sehen Prioritäten klarer, werden dankbarer, offener für Versöhnungen." Das verändert den Blick auf den demografischen Wandel. Die Welt werde bald Millionen von emotional stabilen, betagten Bürgern haben, "die gesünder und besser ausgebildet sind als jede Generation vor ihnen, bewaffnet mit Wissen über die praktischen Belange des Lebens und motiviert, die großen Probleme zu lösen", sagt die Psychologin. Dank solcher Menschen "könnten das die besten Gesellschaften werden, die wir je gekannt haben". Froh in die Zukunft sehen auch die Frauen im Edinburgher Rathaus. Violet wird bald 90. Sie freut sich darauf. Und auf die Jahre, die noch kommen. Ihre Nachbarin sei 100, sagt sie: "Sie hat sich gerade einen neuen Teppich für ihr Bad bestellt."

Altersbilder...

... lautete der Arbeitstitel unserer Portrait-Reihe von Menschen im runden Alter zwischen 0 und 100. Wie die Protagonisten ihre "geschenkten Lebensjahre" verbringen, möchten wir etwas genauer vorstellen

Dorothee Neufeldt (10) Juniorschauspielerin, Elmshorn

Ich bin zehn Jahre alt, und ich spiele sehr, sehr gern Theater, schon seit ich drei bin. Mein Opa hat die Dittchenbühne in Elmshorn aufgebaut, der Name Dittchen steht für eine kleine Münze. In "Schneewittchen" hab ich eine Eule gespielt, im "Gestiefelten Kate" eine Maus, und bei unserem letzten Stück, dem "Besuch der alten Dame", war ich als Jüngste einer der Bürger von Güllen, wo das Stück spielt. Hier aufzutreten macht Spaß, weil so unterschiedliche Leute dabei sind, junge und alte. Die Älteste ist 73. Wir helfen uns alle gegenseitig hinter der Bühne, bei der Garderobe und beim Schminken. Und ich versuche mir etwas abzuschauen von den Älteren. Das Beste ist der Augenblick der Verwandlung, wenn ich auf die Bühne gehe. Vorher bin ich ganz normal Dorothee und sage, was ich möchte. Und danach sage ich das, was der Regisseur und die Rolle wollen. Man kann immer in einen anderen Charakter schlüpfen, nicht so wie im echten Leben, da ist man ja ein Mensch, und nicht mehrere. Zehn zu werden war etwas Besonderes: das erste Mal zweistellig! Alt sein fängt für mich so ab 40 an. Mitte 20 ist man noch jugendlich, Mitte 30 hat man Kinder. Richtig alt ist man dann ab 70, 80. Typisch ist, dass Menschen dann ein bisschen vergesslich werden und nicht mehr schnell laufen können. Ich finde es toll, wenn so alte Menschen noch fit sind. Wie unsere Nachbarin, die mit 80 noch mit dem Auto überall hinfährt. Ich möchte bald zur Schauspielschule. Wenn ich dann selber 80 bin, bin ich ja vielleicht berühmt und habe Hauptrollen gespielt, auch im Film. Außerdem würde ich gern noch Urenkelkinder bekommen, gesund sein und das Leben genießen

Marcel Moritz (20) angehender Altenpfleger, Bochum

Geboren und aufgewachsen bin ich in Bochum. 2000 starb mein Vater an Krebs. Ich bin also früh mit Vergänglichkeit in Berührung gekommen. Es war der größte Einschnitt in meinem Leben, er war ein wirklich sehr guter Vater. Ich wohne noch zu Hause, zusammen mit meiner Mutter und meinem Stiefvater. Meine Hobbys sind Freunde, Musik und Fußball. Dass ich in der Altenpflege gelandet bin, war ein seltsamer Zufall. Vorher hatte ich eine Verkäufer-Ausbildung in einem Textilgeschäft angefangen und nach sieben Monaten abgebrochen. Es hat mich einfach nicht interessiert. Dann habe ich gehört, dass es noch Plätze im Bundesfreiwilligendienst gibt, im Heim St. Elisabeth in Wattenscheid war die nächstgelegene Stelle. Ein Glück! Ein Jahr lang habe ich auf "meiner" Station Demente betreut, als einziger Mann unter 20 Kolleginnen. Jetzt mache ich dort eine dreijährige Ausbildung. 80- und 90-Jährigen die Windeln wechseln, sie waschen und füttern - ein paar meiner Freunde sagen, dass sie sich vor so etwas ekeln. Ich komme damit gut klar. Der Beruf ist so vielseitig. Man braucht Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis, medizinisches Wissen, aber man sitzt auch zusammen, unterhält sich, spielt, lacht. Es macht mir Spaß, mit den Bewohnern zu reden, ihre Biografien und Geschichten zu hören. Ich spüre, wie dankbar sie sind, dass jemand für sie da ist. Die Zeit hat mich erwachsener gemacht. Ich habe Verantwortung übernommen. Und auch den Tod erlebt. Bei einer Bewohnerin ging mir das sehr nahe. Sie war zwei, drei Wochen vorher noch mobil, und dann kam sehr rapide der Abstieg. Das anzusehen ist einfach nicht schön, aber es gehört dazu.

Simone Födermayr (30) Landwirtin in Oberösterreich

Ich lebe mit meinem Mann, meiner Tochter, meiner Mutter und einer 89-jährigen Großtante in Altenberg bei Linz, einem 4400-Einwohner-Ort. Mein Mann und ich haben nach dem Tod meines Vaters den Bauernhof meiner Familie übernommen. Wir sind hier seit jeher Einheimische, ich fühle mich stark in die Generationenkette eingebunden. Nach der Matura habe ich in Wien Agrarwissenschaften studiert und auch im Ausland gearbeitet, als Au-pair in North Carolina, auf einem Bauernhof in Luxemburg und einer Entwicklungshilfestation in Costa Rica. Aber es war für mich klar, dass ich zurückkomme. Es ist ein erhebendes Gefühl, in der Natur zu arbeiten und das Gedeihen der Feldfrüchte von der Saat bis zur Ernte zu erleben. Mein Elternhaus empfand ich immer als Stätte der Geborgenheit und als Kraftquelle. Das Motto war: Solange die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie älter geworden sind, gib ihnen Flügel … Mein größtes Vorbild ist mein Vater, seine Offenheit und Warmherzigkeit. Sein plötzlicher Tod und genau vier Monate später die Geburt meiner Tochter waren der größte Einschnitt für mich, Leben und Tod – so nahe beisammen. Unsere Tochter haben wir Katharina genannt, nach meiner Großmutter. Seit der Geburt von Kathi denke ich öfter drüber nach, wie es sein wird, wenn ich älter werde und auch sie älter wird. Früher habe ich nicht so weit nach vorn gedacht. Mein Traum für das Alter ist, in meiner Heimat auf dem Hof alt werden zu können und meinen Mann und meine Kinder rund um mich zu haben. Der Zusammenhalt in der Familie und das gegenseitige Füreinanderdasein ist für mich nach dem Tod meines Vaters noch wichtiger geworden.

Jochen Heuck (40) Musiker, Gesangslehrer und Heilpraktiker, Hamburg

An meinem 40. Geburtstag bin ich geflüchtet und mit meinem Freund nach Südafrika verreist. Gefeiert habe ich dann den Vierzigeinhalbsten. Ich war selbst erstaunt, dass ich mir über die 40 mehr Gedanken gemacht habe als im Vorfeld angenommen. Aber im Endeffekt ist die Zahl doch ein psychologischer Schnitt, ein Perspektivwechsel. Weg von: "Ich probiere alles aus." Hin zu: "Ich gehe jetzt mehr in die Tiefe und sehe auch mal, wo ich ankomme." Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ich habe immer viel Musik gemacht, habe als Kind Klavier gespielt, bin später auch als Sänger aufgetreten, mal solo, mal mit einer Pianistin. Nach einem Ausflug ins Philosophiestudium habe ich dann am Konservatorium das Diplom als Gesangslehrer gemacht, Körperpädagogik kennengelernt und noch eine Heilpraktiker-Ausbildung draufgesetzt. Seit 2008 habe ich eine Praxis im Wohnprojekt im Schanzenviertel, in dem ich lebe. Ob ich dort alt werde? Möglich, aber nicht sicher. Ältere Menschen haben mich geprägt, Lehrer und mein Großvater, der 100 geworden ist. Es ist für mich ein Vorbild, wie würdevoll er mit den Altersgebrechen umgegangen ist. Doch ich denke noch nicht an Alter und Rente. Es gibt Momente, wo ein Pseudowunsch auftaucht nach einem geregelten Leben. Aber auch der Gedanke ist schnell wieder weg. Am lebendigsten fühle ich mich, wenn ich Musik mache und wenn ich unterrichte. Singen, Kochen, Komponieren, Lehren - alle meine Lieblingsbeschäftigungen kann man bis ins hohe Alter tun. Ich hoffe, ich verliere nie die Unbekümmertheit, immer wieder Neues auszuprobieren.

Hartmut Dorgerloh (50) Generaldirektor der Stiftung Preussische Schlösser und Gärten

Schon meine Schulzeit habe ich in Potsdam verbracht, einer Stadt, die sehr stark von Preußen und der Vergangenheit geprägt ist. Das war interessant in einem Land wie der DDR, wo es quasi immer um die Zukunft ging, es sollte ja in der Zukunft alles besser wer- den, im Sozialismus, im Kommunismus. Aber in Potsdam ist eben nicht zu übersehen: Es gibt ein Früher. Und das weckt Neugier. Mit 15 hab ich den ersten Ferienjob gehabt, als Aufsicht in der Orangerie von Sanssouci. Ein Jahr später war ich lizenzierter Schlossführer. Nach Abitur und Armee habe ich an der Humboldt-Universität Kunstgeschichte und Archäologie studiert. 1990 hat einen Schalter umgelegt – das war, wie einmal ausgewandert und am gleichen Platz wieder eingewandert zu sein. Ich wurde Referatsleiter in der Denkmalpflege in Brandenburg. Und seit 2002 bin ich Treuhänder für 35 Schlösser, weit über 100 000 Kunstdenkmäler, 720 Hektar Gelände. Es ist einfach ein großes Glück, hier zu arbeiten, wo andere Tausende Kilometer fliegen, um sich das einmal anzuschauen. Das Gefühl zu haben: Das ist mir für eine gewisse Zeit anvertraut. Ich hab mich bisher in fast allen Altersstufen ziemlich wohlgefühlt. Was mich am Älterwerden beruhigt, ist, dass man es eigentlich gar nicht merkt. Das ist ein Prozess wie der Wechsel der Jahreszeiten. Die Beschäftigung mit der Geschichte hilft dabei auch. Es gibt einen schönen Wahlspruch von Talleyrand, der mir da hilft: „Vor allen Dingen keinen Eifer!“ Man kriegt ein Maß an Gelassenheit als Historiker. Man lernt: Es ist ganz vieles schon einmal da gewesen. Die konnten früher auch etwas. Aber es war früher nicht alles besser.

Hüseyin Sarigül (60) Lehrer und Integrationslotse

Helfen ist mein Hobby, und ich tue es auf Türkisch, Kurdisch und Arabisch. Privat und seit 2010 auch als offizieller Integrationsbeauftragter des Landkreises Rotenburg/Wümme. Ich kenne fast alle der etwa 6000 Migranten hier. Viele der 60-plus-Generation haben jahrzehntelang von früh bis spät geackert und nie richtig Deutsch gelernt. Ich dolmetsche für sie beim Notar, schlichte Familienstreits, habe Mädchen vor Zwangsheiraten gerettet, werbe für den Dialog zwischen Kirche und Moschee. Und ich versuche, die Rentner aus der Spielhalle wegzulocken. Im Alter empfinden viele von ihnen, dass sie nirgends zu Hause sind. Der Traum von der Rückkehr in die alte Heimat zerplatzt oft. Was bleibt dann außer Langeweile und Enttäuschung? Ich sage ihnen: Lernt die Sprache, es ist nicht zu spät! Und manche gehen wirklich noch zur Volkshochschule. Für mich ist Deutschland die Heimat, in der ich alt werden will. Ich bin in Ostanatolien geboren und kam 1975, um zu studieren. Das hat allerdings zunächst einmal nicht geklappt – kein Bafög, kein Geld zum Leben. Stattdessen: Maurerlehre, zuerst fast ohne ein Wort zu verstehen, dann Meisterschule, Bautechnikstudium und Hochzeit mit Suzan, deren Familie auch aus der Türkei stammt. Wir haben zwei erwachsene Töchter. Seit 1981 arbeite ich in Rotenburg an der Berufsschule als Lehrer und als Freund und Kumpel besonders der ausländischen Schüler. Gewohnheiten sitzen tief. Auch hier geborene Jugendliche bleiben oft unter sich. Aber unsere Schule strengt sich an, ihnen mehr zu bieten als der Generation vor ihnen. Wir sind eine "Europaschule" mit Partnerschulen in 13 Ländern von Estland bis Portugal.

Kristin Feireiss (70) Gründerin und leiterin der Architekturgalerie Aedes in Berlin

An die 70 muss ich mich erst gewöhnen. Aber ich will auch gar nicht jünger sein. Ich liebe das Leben, und es macht mir Freude, immer wieder neue Dinge zu initiieren. Es geht mir darum, Architektur als Teil unserer Lebensumwelt begreiflich zu machen, die uns alle angeht. Und besonders die junge Architektengeneration zu fordern und zu fördern. Die Freude, zu geben, zu teilen, mit der Familie, den Freunden und denen, für die man etwas tun kann, ist immer größer geworden. Der Prozess, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, hat Jahrzehnte gebraucht. "Ich lebe nicht, ich atme nur / denn Angst ist meine Luft", das habe ich als 13-Jährige im Internat an meine Pflegemutter geschrieben, um deren Liebe ich gebettelt habe. Meine Eltern und mein Bruder sind bei einem Autounfall gestorben, als ich fünf war. Ich bin dann bei meinem Onkel Josef Neckermann aufgewachsen, in einer sehr kühlen, strengen Welt. Dass ich ein lebensfroher und energiegeladener Mensch geworden bin, verdanke ich meiner liebevollen Großmutter. Die Sehnsucht nach meinen Eltern hat mich ein Leben lang begleitet. Aber erst als ich mich von der Pflegefamilie gelöst habe und auch beruflich meinen eigenen Weg gegangen bin, als erfolgreiche Galeristin und als Direktorin des Niederländischen Architekturmuseums, habe ich begonnen, meine Familiengeschichte aufzuschreiben. 15 Jahre lang habe ich an "Wie ein Haus aus Karten" gearbeitet. Am Ende ist es ein versöhnliches Buch geworden. In meiner vierten Ehe bin ich nun wohl auch bei mir selbst angekommen und genieße das Glück eines wunderbaren Partners und einer großen Patchworkfamilie.

Bruder Tilbert Moser (80) Kapuzinermönch in Olten in der Schweiz

Von fünf Geschwistern bin ich der Älteste und seit der Kindheit kränklich. Aber von klein auf habe ich mich interessiert für alles, was vom Geist Gottes bewegt wird. 1952 trat ich bei den Kapuzinern ein, das ist nun 60 Jahre her, und ich bin immer noch glücklich. "In der Schwachheit kommt die Kraft Gottes zur Vollendung", das war meine Predigt zum 80. Geburtstag. Ich kann mich identifizieren mit den vielen Menschen, die behindert sind. Mein Anliegen ist, Gottes Liebe weiterzugeben mit den Erfahrungen meines eigenen Ringens und Leidens. Die beste Medizin ist das positive Denken an Gott. Und die Hilfe der Natur: Ernährung, Bewegung, Luft, Sonne! Mit dem Computer habe ich schon in den 1980er Jahren angefangen. Ich schreibe seit über 30 Jahren an einem Buch über das Heilige Land und die Rolle der Christen im Nahostkonflikt; ich war 17 Mal in Israel. Ein Freund macht die Webseiten. Weil ich beschränkte Kräfte habe, stürze ich mich immer auf das, von dem ich denke, das kann ich noch. Und dann bleibt die Ordnung beiseite; mein Zimmer möchte ich niemandem zeigen. Sterben heißt nach unserem Glauben: empfangen werden von Ihm. Aber eine Weile würde ich gern noch leben. Ich vertraue auf Gottes Sinn und Vorsehung, die mir immer wieder wunderbare Begegnungen beschert. In den letzten Ferien habe ich in der Eisenbahn eine Familie kennengelernt, Hindus aus Singapur mit einer dreijährigen Tochter, die mich anstrahlte. Wir schlossen Freundschaft. Sie gab mir ein Geschenklein. Und zum Schluss verabschiedete sie sich: "I love you!" Überwältigend! Gott ist ein Gott der Beziehungen.

Marie Marcks (90) Karikaturistin, Heidelberg

Über das Altern rede ich nicht gern, über Erinnerungen schon. Ich hatte das Glück, in einem kunstausgerichteten Ambiente aufzuwachsen. Anregung, Papier, Stifte, alles war da; meine Mutter hatte eine Kunstschule, mein Onkel ist der berühmte Bildhauer Gerhard Marcks. Ich habe also von Kindeshänden an gekritzelt und daraus dann meinen Beruf gemacht – und damit fünf Kinder ernährt, meistens allein. Die Älteste ist 1944 geboren. In der Nachkriegszeit in Heidelberg als freie Malerin und Grafikerin zu arbeiten hieß etwa: Stiefel der US Army mit den Namen der Besitzer zu beschriften. Lohn pro Paar: eine Schachtel Zigaretten. Für die Wandbeschriftung an einer Hochschule gab es Geld – pro Buchstabe nach Größe bis zu 70 Pfennig. Bis 1988 habe ich dann für die "Süddeutsche Zeitung" gearbeitet, 35 Jahre lang als erste Karikaturistin in der Tagespolitik. Ich hatte zwei Tage pro Woche, und da kam alles dran: Neonazismus, Asyl, Atom, Rüstung. Für mein anderes großes Thema Frau und Familie hatte ich O-Töne und Anschauung zu Hause. Ich bin stolz auf meine Kinder, acht Enkel, zwei Urenkel. Und auf meine Arbeit. Die ungefähr 3000 Originale sind ja auch eine Art Kinder von mir. Mit Religion kann man bei mir nichts holen: Wenn ich tot bin, bin ich tot. Mit 90 und drei Rollatoren habe ich keine Illusionen, dass das Leben noch leichter wird. Ich hab auf meine alten Tage ein Gedicht auswendig gelernt, von Fontane: "Immer enger, leise, leise / ziehen sich die Lebenskreise, / schwindet hin, was prahlt und prunkt, / schwindet Hoffen, Hassen, Lieben / und ist nichts in Sicht geblieben / als der letzte dunkle Punkt." Und so ist es! Da muss man doch realistisch sein.

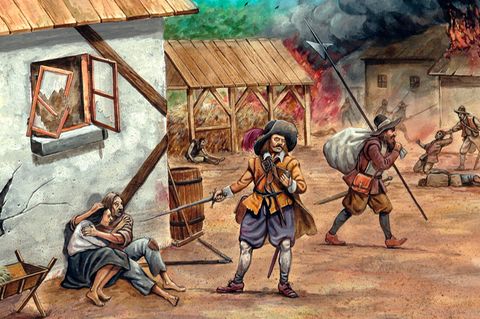

Marga Spiegel (100) Jüdische Zeitzeugin der Nazi-Herrschaft und Autorin, Münster

Mir kommt mein Leben lang vor - oder auch kurz -, je nach Stimmung. Eigentlich habe ich viermal gelebt. Fast 21 Jahre ein weitgehend behütetes Leben als Kind und junge Frau - als deutsche Jüdin unter nicht nur freundlichen Mitbürgern. Neun Jahre als Jüdin unter Hitler mehr und mehr der Repression ausgesetzt - die Transporte begannen... Drei Jahre versteckt in Todesangst, und doch beschützt von mutigen Menschen auf Bauernhöfen im Münsterland. 67 Jahre als geretteter Mensch - gerettet mit der engsten Familie: meinem Kind und meinem Mann. Leidend unter der Ermordung aller anderen Familienmitglieder. Gerettet als Jüdin in einem demokratischen Deutschland. "Bei aller Freude nicht immer ohne Not." Mit diesen Zeilen habe ich in meinem Buch "100 Jahre - 4 Leben" zusammengefasst, was mir widerfahren ist. In den 1960er Jahren hatte ich mein Schicksal das erste Mal aufgeschrieben. Mit Albträumen die Demütigungen wieder durchlebt: Als "Judensau" beschimpft und auf dem Weg zur Synagoge mit Steinen beworfen zu werden, die Mutter 1937 an gebrochenem Herzen sterben zu sehen, war nur der Anfang. Der Plan, 1943 unterzutauchen, statt ins KZ zu gehen, war wahnwitzig. Es waren Bauern, die uns versteckten und sich dabei selbst in Todesgefahr begaben. Wir hatten alle Schutzengel. Warum daran rühren bis heute? Die Toten rufen danach. Und mein Schicksal zeigt: Zivilcourage ist jedem möglich. Das ist die Botschaft meiner Bücher und meiner unendlich vielen Diskussionen mit Jugendlichen in Schulen. Was mich selbst jung hält, ist die Freundschaft zu vielen aus der Generation der Jungen. Und das Lesen.