Die provokanteste Antwort geben die Gender Studies, die Wissenschaften der Geschlechter. Wenn in diesem vielschichtigen, oft angefeindeten Fach Einigkeit herrscht, dann über eine Behauptung, die vielen Menschen abwegig erscheint: Das Geschlecht eines Menschen ist nicht biologisch festgelegt, sondern „sozial konstruiert“.

Dahinter steckt die Beobachtung, dass sich Geschlechterrollen sehr schnell ändern können. Mitunter wandelt sich innerhalb kurzer Zeit, was Gesellschaften als geschlechterkonformes Verhalten erwarten.

Als Zentralproblem der modernen Gesellschaft benannt: Männer

So hat sich zu Beginn der Moderne die Vorstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit in wenigen Jahrzehnten radikal verändert. Zuvor trat – sehr verkürzt – Geschlecht hinter Stand zurück. Die Annahme, eine Fürstin und eine Bäuerin seien gleich, weil sie beide Frauen sind, wäre undenkbar gewesen; genauso die Behauptung, einen Gutsbesitzer und einen Bettler würde etwas verbinden, weil sie beide Männer sind. Der soziale Unterschied war wichtiger als die Gemeinsamkeit des Geschlechts.

Das änderte sich um 1800. Die Stände begannen sich aufzulösen, und die Menschen wurden in neue Kategorien sortiert: in Frauen und Männer, für die deutlich unterschiedene „Geschlechtscharaktere“ erfunden wurden. Männer galten fortan und erstmals in der Geschichte, so eine These, als Zentralproblem der Gesellschaft, als zwar intellektuell überlegen, aber zugleich als egoistisch, gefühlskalt, kommunikationsarm, gewalttätig und amoralisch – was sie als besonders geeignet erscheinen ließ für die entstehende moderne Gesellschaft, die gleichfalls als kalt und unmoralisch erachtet wurde. Frauen hingegen galten fortan als zwar nicht sonderlich schlau, aber als äußerst selbstlos und moralisch – und wurden gerade deswegen rechtlich und politisch benachteiligt.

Die Gründe dafür sind komplex und haben mit der Umstellung von der geschichteten Stände- auf die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft zu tun. In jedem Fall entstand ein verwirrendes Geschlechterarrangement, das bis heute unsere Debatten prägt.

Die Veränderungen haben seither nie aufgehört: In recht kurzer Zeit haben wir etwa die weitgehende, auch rechtliche Akzeptanz von Homosexualität erlebt – und damit angeschlossen an frühere Vorstellungen. Immerhin war es für die katholische Kirche bis ins 17. Jahrhundert üblich, gleichgeschlechtliche Verbindungen zu segnen. Auch die Anerkennung von Transidenten und Menschen, die sich einem „dritten Geschlecht“ zuordnen, also weder Mann noch Frau sein wollen, ist mittlerweile gesellschaftliche Realität, bis hin zur Bestätigung durch das Bundesverfassungsgericht: Ohne großes Aufsehen ist das hiesige Rechtssystem von der scheinbar unerschütterlichen Norm der Zweigeschlechtlichkeit abgerückt.

Die Neigung der Gender Studies, die Veränderbarkeit des Geschlechts zu betonen, trifft auf teils scharfe Kritik vor allem von Evolutionspsychologen. Sie verweisen darauf, dass sich bei aller Varianz bestimmte stabile Merkmale von Frauen und Männern unterscheiden lassen.

Geschlecht ist nach dieser Auffassung keineswegs beliebig „konstruiert“ und tritt nicht nur bei Menschen meist bipolar auf, als biologisch distinkte Männchen und Weibchen. Tatsächlich zeigen Studien statistische Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

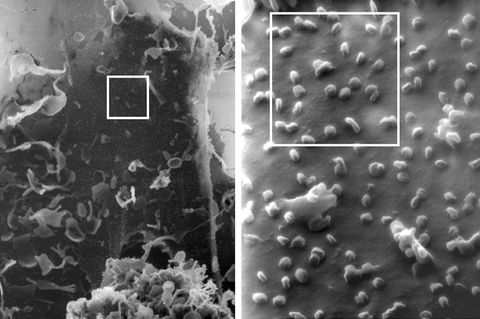

Eine Auswahl: Männer haben im Durchschnitt größere Gehirnvolumen, bei Frauen sind manche Bereiche zwischen den Hirnhälften stärker vernetzt. Dass Männer höhere Raten von Autismus und Schizophrenie haben, ist zumindest teilweise genetisch bedingt, ebenso die höhere Rate von Alzheimer bei Frauen. Einer der stabilsten Unter- schiede, der in verschiedensten Kulturen gemessen wird, ist ein höheres Interesse von Männern an Dingen und ein höheres Interesse von Frauen an sozialen Beziehungen.

Die Überlappung zwischen den Geschlechtern ist größer als ihre Unterschiedlichkeit

Aber was bedeuten diese Unterschiede? Legen sie Männer und Frauen auf ein bestimmtes Verhalten fest? Erklären sie Geschlechter-Ungleichheiten? Das behaupten auch die meisten Evolutionspsychologen nicht. Erstens sind diese Unterschiede statistisch, sagen also nichts über jedes Individuum aus. Zweitens ist die Überlappung zwischen den Geschlechtern viel größer als die Unterschiedlichkeit.

Drittens: Das Verhältnis von Natur und Umwelt lässt viele Variationen zu. Einfache Kausalitäten finden sich nicht. So zeigt sich neuerdings, dass in Gesellschaften wie den skandinavischen, die besonders gendergerecht sind, der Anteil von Frauen in technisch-wissenschaftlichen Berufen sinkt. Mehr Gleichheit erzeugt mehr Ungleichheit? Wie das Paradox zu erklären ist, ist – was auch sonst – umstritten.

Eine allgemein akzeptierte, Naturwissenschaften und Gender Studies integrierende Theorie der Geschlechteridentitäten gibt es nicht. Und selbst wenn es sie gäbe, würden Geschlechter doch umkämpft bleiben. Denn sie stehen für mehr als nur für sich selbst: Wie viele Geschlechter zulässig sind und welche Erwartungen sie zu erfüllen haben, ist für viele Menschen von größter Bedeutung als Zeichen, ob ihre Gesellschaft „richtig“ geordnet ist.

Doch wer sein Herz an feste Vorstellungen hängt, wie Geschlechter zu sein haben, muss damit rechnen, enttäuscht zu werden: Frauen und Männer und alles zwischen ihnen sind wandelbare Kategorien.