Der 20. August 1968 ist ein etwas diesiger Sommertag. Prag ist voller Touristen. Vor allem junge Menschen aus Europa und den USA sind in die tschechoslowakische Hauptstadt gereist. Erst vor acht Tagen hat die "New York Times" gemeldet: "Für alle unter 30 scheint Prag in diesem Sommer genau der richtige Ort zu sein." Es ist schwer, ein Hotelzimmer in der Stadt zu bekommen.

Im Hauptquartier der Kommunistischen Partei, einem Betonklotz am Ufer der Moldau, herrscht dagegen keine Urlaubsstimmung. Im Gegenteil. Seit 14 Uhr tagt dort das elfköpfige Präsidium des Zentralkomitees, das oberste Führungsorgan der Partei, um über die Zukunft jenes Experimentes zu beraten, das aus der Tschechoslowakei das freieste Land im Ostblock gemacht hat.

Die versammelten Parteikader debattieren seit Stunden über den Parteikongress in drei Wochen. Dort sollen die Genossen nicht nur ein neues Zentralkomitee wählen, sondern auch die liberalen Reformen gesetzlich verankern, die ihr Vorsitzender Alexander Dubcek seit Monaten vorangetrieben hat.

Die Atmosphäre ist angespannt. Gerüchte machen die Runde: Angeblich haben die Sowjetunion und weitere Staaten des Warschauer Paktes Truppen an der tschechoslowakischen Grenze zusammengezogen. Will Moskau der neuen Freiheit im Bruderland mit Gewalt ein Ende setzen?

Der Prager Frühling spaltet die Tschechoslowakei

Dubcek verbreitet Zuversicht. Er glaubt, dass es sich nur um eine Drohgebärde des Kreml handele. Der KP-Chef weiß nicht, dass einige Verschwörer innerhalb des Präsidiums planen, ihn zu stürzen: Noch im Laufe dieser Sitzung wollen sie einen Streit provozieren und ein Misstrauensvotum beantragen.

Doch dazu kommt es nicht mehr. Die Beratungen über den künftigen Parteitag ziehen sich bis in den späten Abend hin und dauern immer noch an, als Ministerpräsident Oldrich Cerník für das Präsidium des ZK um 23.30 Uhr einen Anruf des Verteidigungsministers entgegennimmt: Die UdSSR und die anderen Staaten des Warschauer Paktes haben ihren Truppen an der Grenze den Marschbefehl gegeben. "Die Armeen haben die Grenzen der Republik überquert und sind dabei, unser Land zu besetzen", berichtet Cerník den anderen.

Dubcek steigen Tränen in die Augen. "Das tun sie mir an", ruft er aus, wie sich ein Genosse erinnert, "mir, der sein ganzes Leben der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion gewidmet hat! Das ist für mich die Tragödie meines Lebens."

In dieser Nacht beginnt die größte militärische Offensive in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Aus drei Himmelsrichtungen dringen rund 300.000 Soldaten mit 7500 Panzern, 2000 Geschützen und 1000 Flugzeugen in die Tschechoslowakei ein: im Norden aus Polen und der DDR, im Osten aus der Sowjetunion und im Süden aus Ungarn. Ihr Auftrag: das kleine Land wieder unter den Einfluss des Kreml zu zwingen.

Die UdSSR stellt den Großteil der Invasoren, auch polnische, ungarische und bulgarische Truppen sind beteiligt. Die DDR hat keine Soldaten geschickt: Mehrere Divisionen der Volksarmee sind im letzten Moment gestoppt worden, um nicht Erinnerungen an den Einmarsch der Wehrmacht in die Tschechoslowakei im März 1939 wachzurufen.

Statt, wie von den Verschwörern geplant, über Dubcek abzustimmen, beschließt eine Mehrheit der versammelten Funktionäre unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse um 1.30 Uhr eine Erklärung, in der sie die Invasion verurteilen: "Das Präsidium des ZK der KPC betrachtet diesen Akt als eine Missachtung nicht nur der fundamentalen Prinzipien der Beziehungen zwischen sozialistischen Staaten, sondern auch der Grundsätze des Völkerrechts."

Die Bevölkerung rufen die Parteikader dazu auf, Ruhe zu bewahren und sich nicht zu wehren. Die Armee erhält den Befehl, in den Kasernen zu bleiben.

Gegen eine solche Übermacht scheint jeder bewaffnete Widerstand aussichtslos und würde nur unnötige Todesopfer fordern. Die Welt soll Zeuge werden, wie eine fremde Macht mit Gewalt in ein friedliches Land einfällt.

Ab zwei Uhr morgens landen in Minuten abständen rund 120 sowjetische Antonow-Transportmaschinen auf dem Prager Flughafen, an Bord Panzer und Truppen. Die Soldaten sollen die Kontrolle über Regierungsgebäude, Rundfunk und TV-Station übernehmen.

4.20 Uhr. Die Fenster des ZK-Gebäudes sind noch erleuchtet, als eine Wolga-Limousine der sowjetischen Botschaft vorfährt, begleitet von drei Panzerwagen. Soldaten umstellen das Gebäude. T-55-Panzer rollen heran.

Zugleich sind nun aus der Ferne Sprechchöre zu hören: "Russen nach Hause!" Demonstranten nähern sich dem Hauptquartier, in den Händen die Fahne mit den blau-weiß-roten Landesfarben.

Als der Zug die Soldaten vor dem Gebäude erreicht, dreht sich einer der Panzer um sich selbst. Einigen Tschechen gelingt es, auf ihn hinaufzuklettern und eine Fahne in das Geschützrohr zu stecken. Da peitschen plötzlich Schüsse der sowjetischen Posten durch die Nacht.

Die Trikolore fällt zu Boden, einer der jungen Tschechen ist getroffen. Die Parteiführer verfolgen die Ereignisse von einem Fenster aus und müssen hilflos zusehen, wie der Mann verblutet.

Die Kommunisten übernehmen die Macht

20 Jahre zuvor, im Frühjahr 1945, haben die Tschechen die sowjetischen Soldaten noch als Retter begrüßt. Kein Volk hat so lange unter der deutschen Besatzung gelitten wie die Tschechen, in keinem Land ist die Dankbarkeit für die Befreiung größer. Seite an Seite mit der Roten Armee haben tschechische Verbände gegen die Deutschen gekämpft, die Tschechoslowaken sind Bündnispartner der Siegerkoalition. Auch deshalb zieht die Rote Armee noch im gleichen Jahr wieder ab.

Dem Westen dagegen misstrauen die Tschechen. Zu frisch ist die Erinnerung an das Jahr 1938, als die Regierungen in London und Paris sie im Stich gelassen haben. Im Münchner Abkommen hatten die zwei Großmächte der Abtretung des Sudetenlandes an das nationalsozialistische Deutschland zugestimmt, ohne Prag auch nur anzuhören; und als das NS-Regime ein halbes Jahr später Böhmen und Mähren annektierte, kamen die zwei Westmächte nicht wie versprochen zu Hilfe – aus Angst vor einem Krieg gegen Deutschland.

Daher richten viele Einheimische nun ihre Hoffnungen auf ein Bündnis mit der UdSSR. Als einzige Nation in Osteuropa entscheidet sich die wiedererrichtete Tschechoslowakei 1946 in demokratischen Wahlen für eine kommunistische Regierung. Es ist die letzte freie Abstimmung im Land.

Zwar haben die Kommunisten angekündigt, die demokratischen Traditionen von Tschechen und Slowaken zu wahren – tatsächlich aber übernehmen sie 1948 die alleinige Macht im Staat.

Im nun beginnenden Kalten Krieg tritt die Tschechoslowakei Moskau an die Seite. Und im Inneren verwirklichen die Kommunisten rücksichtslos das sowjetische Modell: Bauernhöfe werden zwangsweise enteignet und zu Kollektiven zusammengelegt, Industriebetriebe verstaatlicht.

Um ihre Macht zu sichern, geht die tschechoslowakische KP brutaler und andauernder als andere kommunistische Parteien gegen Abweichler, angebliche Klassenfeinde und "imperialistische Agenten" vor. Es kann jeden treffen. Allein bis 1952 fällen die Richter in Schauprozessen 233 Todesurteile. Zudem sitzen bis 1954 rund 150 000 politische Häftlinge im Gefängnis.

Selbst nach dem Tod Josef Stalins im März 1953, der in der UdSSR eine vorsichtige Liberalisierung auslöst, ändert sich an der Gewaltherrschaft in der Tschechoslowakei wenig. Anders als Nikita Chruschtschow, der neue starke Mann im Kreml, traut sich Antonín Novotný, der Erste Sekretär der KP, nicht an Reformen. Hartnäckig verweigert er sich jedem Wandel.

Als Chruschtschow 1961 die Verbrechen Stalins öffentlich anprangert, lässt Novotný zwar viele politische Gefangene frei – denn Moskau offen zu düpieren wäre für die KPC nicht ratsam. Aber es bleibt bei kosmetischen Veränderungen, die Organisatoren der stalinistischen Verfolgungen etwa werden kaum zur Verantwortung gezogen.

Doch bald darauf wird die schwache Wirtschaft sogar die hartleibigen tschechischen Kommunisten zu einer Reformdiskussion zwingen. Und diese Debatte, einmal eröffnet, lässt sich nicht mehr unterdrücken.

Den Reformern geht es um die ökonomische Liberalisierung

Als die Kommunisten 1948 an die Macht kamen, zählte die Tschechoslowakei zu den industriell fortschrittlichsten Staaten der Welt. Doch um 1963 ist die ökonomische Lage selbst im Vergleich zum Rest des sozialistischen Blocks erbärmlich.

Die bürokratische Planwirtschaft ist desaströs. Die Betriebe sind ineffizient, ihre Maschinen veraltet, die hergestellten Waren mangelhaft. Überall zwischen Prag und Bratislava fehlt es an vielem, was die Bürger im Alltag benötigen. Lebensmittel sind knapp, vor den Läden bilden sich lange Schlangen. Immer lauter wird das Murren der Menschen.

Novotný muss handeln. 1964 setzt die Parteiführung eine Kommission ein, die ein neues Wirtschaftsmodell erarbeiten soll. Fachleute versuchen eine Mischung aus Planwirtschaft und Kapitalismus zu entwickeln, die Betrieben mehr Eigenständigkeit lässt, damit sie die Produktion an der tatsächlichen Nachfrage ausrichten können. Sie verlangen einen Abbau der Bürokratie und weniger direkte Einflussnahme der Partei.

Doch allen Neuerungen, die die Autorität der Partei einschränken, tritt Novotný unnachgiebig entgegen. Immer wieder verschleppt er die Reformen, bis schließlich nur eine fragmentarische, wirkungslose Variante umgesetzt wird. Statt unternehmerischer Freiheiten stärkt er erneut die zentrale Planung.

Eigentlich ging es den Reformern nur um ökonomische Liberalisierung. Doch viele Bürger verstehen ihr Programm als Forderung nach mehr Freiheit auch außerhalb der Wirtschaft, und so wird nun in Parteiversammlungen und Intellektuellenzirkeln darüber diskutiert, welchen Weg der Sozialismus in ihrem Land überhaupt nehmen soll.

Auf einem Schriftstellerkongress im Sommer 1967 etwa schiebt der Romancier Milan Kundera einen mit der KP abgestimmten Vortrag kurzerhand zur Seite und verlangt stattdessen unter Beifallsstürmen Rede- und Pressefreiheit. Sein Kollege Pavel Kohout verliest einen Brief des russischen Autors Alexander Solschenizyn, in dem der die sowjetische Zensur verurteilt. Der anwesende Parteisekretär für ideologische Fragen stürmt daraufhin aus dem Saal mit den Worten: "Jetzt habt ihr verschissen!"

Am Tag darauf zieht Ludvík Vaculík, Autor, Parteimitglied und ehemaliger Schuster, auf dem Kongress eine vernichtende Bilanz der fast 20-jährigen Herrschaft der KP, der es nicht gelungen sei, eine einzige "menschliche Frage" zu lösen – von den "Primärbedürfnissen wie Wohnungen bis zu feineren Bedürfnissen, welche die undemokratischen Systeme dieser Welt nicht erfüllen können".

Ein unerhörter Tabubruch. Kundera hat die Partei kritisiert, Vaculík aber stellt ihren Machtanspruch infrage. Als er kurz darauf aus der KP ausgeschlossen wird und seine Arbeit als Redakteur bei der nun scharfer Zensur unterworfenen Verbandszeitung der Schriftsteller verliert, erfährt er eine beispiellose Unterstützung. Intellektuelle und Stahlarbeiter spenden Geld für ihn und seine Familie.

Und zusätzliche Schwierigkeiten erhöhen den Druck auf Novotný. Diesmal sind es nicht Künstler oder Schriftsteller, die aufbegehren. Diesmal ist es ein ganzes Volk: das der Slowaken.

Studenten-Demos werden brutal niedergeschlagen

Die südöstliche Landeshälfte leidet aufgrund ihrer ökonomischen Rückständigkeit besonders unter der Misere – und ist zudem politisch benachteiligt. Obwohl die Slowaken rund 30 Prozent der Bevölkerung stellen, ist die Politik im Land ganz auf Prag ausgerichtet. Zwar gibt es eine eigene slowakische kommunistische Partei, doch sie muss jeden Beschluss von Prag genehmigen lassen. Schon seit einigen Jahren verlangen die Slowaken immer nachdrücklicher Gleichberechtigung.

Novotný hält ihre Forderungen für abwegig. Mehr noch: Er zeigt öffentlich seine Abneigung gegen die Bewohner im Osten, die weit über die Vorbehalte hinausgeht, die viele Tschechen der vermeintlich primitiven Bauernbevölkerung gegenüber empfinden. Als sich der Parteichef im September 1967 bei einem Besuch in der Slowakei weigert, Gastgeschenke anzunehmen, ist das für die Slowaken ein Eklat.

Danach ist klar: Selbst konservative slowakische Kommunisten werden Novotný nicht mehr unterstützen. Und auch in der tschechoslowakischen KP sammeln sich nun seine Gegner.

Ende Oktober 1967 geht die Polizei mit brutaler Härte auf Studenten in Prag los, die für bessere Bedingungen demonstrieren. Ein solches Vorgehen empört nun auch viele hochrangige Parteimitglieder und lässt sie am harten Kurs des Parteichefs zweifeln. Die Stimmung im ZK wendet sich gegen Novotný.

Die Amerikaner greifen nicht ein

Der bittet Moskau um Hilfe. Doch Leonid Breschnew, seit 1964 Parteichef der KPdSU, geht mittlerweile offenbar auch davon aus, dass Novotný nicht mehr zu halten ist. "Das ist eure Sache", antwortet er dem Tschechen.

Für Novotnýs Gegner ist das ein Signal zum Sturz: Am 5. Januar 1968 muss der KP-Chef zurücktreten, das Zentralkomitee wählt einen neuen Ersten Sekretär: Alexander Dubcek, den Führer der slowakischen Kommunisten (Novotný bleibt aber Staatspräsident).

Die Wahl des Nachfolgers ist ein Kompromiss, da weder Reformer noch Konservative eine Mehrheit im ZK besitzen. Dubcek ist 46 Jahre alt, ein hagerer Mann, meist nur zaghaft lächelnd, gleichermaßen ernst und unbeholfen wirkend. Vielen seiner Parteigenossen gilt er als farbloser Funktionär. Aber da er Slowake ist, traut man ihm zu, beide Landesteile zu versöhnen.

Vom Kreml ist kein Widerspruch zu erwarten: Dubcek ist ein überzeugter Kommunist mit makelloser Biografie. Ein Arbeitersohn, dessen Eltern einst in die Sowjetunion gezogen sind, um dort den Sozialismus mitaufzubauen. In der UdSSR aufgewachsen, ist er dem Land tief verbunden. Drei Jahre lang hat er die Parteihochschule in Moskau besucht.

Allerdings hat er als Chef der slowakischen Kommunisten in seinem Landesteil der Presse und dem kulturellen Leben mehr Freiheiten zugestanden, als sonst in der Tschechoslowakei üblich war. Und er ist davon überzeugt, dass die Wirtschaft reformiert werden muss.

Zudem wissen einige wenige Vertraute, dass seiner Ansicht nach nur eine Demokratisierung die kommunistischen Gesellschaften Osteuropas erhalten kann und daher ein "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" entwickelt werden muss.

Die Parteioberen wählen ihn, weil er der richtige Mann zu sein scheint, um notwendige Veränderungen mit der nötigen Behutsamkeit gegenüber Moskau und den kommunistischen Funktionären alten Schlags umzusetzen.

Am 4. März wird die Zensur aufgehoben

Die Mehrheit der Bevölkerung nimmt den Wechsel an der Parteispitze gleichmütig hin. Für sie ist Dubcek ein nahezu Unbekannter, von dem sie keinen wirklichen Wandel erwarten. Und tatsächlich verändert sich anfangs wenig.

In den ersten Wochen äußert sich der neue Parteichef kein einziges Mal öffentlich zu seinen Plänen. Denn er muss vorsichtig vorgehen. Für tiefgreifende Reformen, wie sie ihm vorschweben, hätte er in der Spitze der Partei noch nicht genügend Unterstützer.

Als Erstes lässt Dubcek die Verbandszeitschrift der Schriftsteller wieder uneingeschränkt erscheinen und beginnt damit eine Lockerung der Zensur, um den Druck auf die Reformgegner in der Parteiführung zu erhöhen.

Journalisten enthüllen nun in Artikeln etliche Untaten des Regimes. Berichten über Fehlurteile, interviewen Opfer des Stalinismus und legen die Korruption prominenter Funktionäre offen. Immer lauter wird die Kritik an den Funktionären, die für die Repressalien der Novotný-Regierung stehen.

Am 4. März wird der Druck zu groß: Der Sekretär für ideologische Fragen, ein Vertrauter Novotnýs, muss zurücktreten. Am gleichen Tag beschließt das Präsidium der KP, die Zensur nicht mehr anzuwenden. Damit hat, für jeden sichtbar, ein Aufbruch begonnen, der mit einem verheißungsvollen Namen verknüpft wird: "Prager Frühling".

Obwohl die Redaktionen nun drastisch ihre Zeitungsauflagen erhöhen, sind die Blätter oft schon frühmorgens ausverkauft. Kioske in der Hauptstadt bieten nun sogar Zeitungen aus dem westlichen Ausland an. Eine derartig freie Presse hat es in Osteuropa bislang nicht gegeben.

Auch das Auftreten der Funktionäre verändert sich: Im Laufe des März stellen sich die Reformer in Hunderten Veranstaltungen im Land kritischen Fragen. Am 20. März diskutieren im Prager Kongresspalast Politiker mit Intellektuellen vor 15 000 Zuschauern über einen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Sieben Stunden lang überträgt der Rundfunk die Debatte in die tschechoslowakischen Wohnungen. Die erstarrte Gesellschaft ist in Bewegung geraten.

Dubcek wendet sich nun ebenfalls den Bürgern zu. Bilder zeigen ihn lächelnd, umringt von begeisterten Menschen. Seine Schüchternheit und Bescheidenheit gefallen besonders jungen Leuten. Er ist bereit, zuzuhören und andere Meinungen gelten zu lassen.

Noch weiß die Öffentlichkeit nicht, wie sich die neue Führung die politische und wirtschaftliche Zukunft des Landes konkret vorstellt. Aber das neue Klima und das gewinnende Wesen Dubceks bringen die Bürger dazu, ihm zunehmend zu vertrauen – und ihm zu glauben, dass es ihm nicht um Macht geht, sondern um das Wohlergehen des Volkes.

Novotný tritt zurück

Am 22. März tritt Novotný, in einen Korruptionsskandal verwickelt, angeblich aus Gesundheitsgründen auch vom Präsidentenamt zurück; sein Nachfolger wird der hochangesehene ehemalige General Ludvík Svoboda. Tags darauf reist Dubcek, begleitet von Beratern, zu einem kurzfristig einberufenen Treffen des Warschauer Paktes nach Dresden.

Auf der Konferenz sollen sie über die wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen – so hat es ihnen Breschnew angekündigt. Doch das ist eine Finte. Die Tschechoslowaken erleben ein Tribunal. Thema sind allein die Ereignisse in der CSSR.

Nacheinander beschuldigen die Parteichefs aus der UdSSR, der DDR, Polen, Bulgarien und Ungarn Alexander Dubcek, die Situation nicht mehr unter Kontrolle zu haben, und bekräftigen dies anhand mitgebrachter Artikel aus tschechischen und slowakischen Zeitungen.

Sie fordern ihn auf, gegen antisozialistische Kräfte durchzugreifen und das Machtmonopol der Partei durchzusetzen. Denn obwohl Dubceks Reformpolitik erst in Umrissen erkennbar ist, bewegt sich das Land für Breschnew bereits in Richtung einer "Konterrevolution".

Vor allem die ostdeutsche und die polnische Führung fühlen sich vom Prager Frühling bedroht. Walter Ulbricht und Wladyslaw Gomulka fürchten, die Reformbegeisterung könne auf ihre Länder übergreifen. In Polen sind Anfang März bereits zahlreiche Studenten auf die Straße gegangen mit den Parolen "Es lebe die Tschechoslowakei!" und "Polen wartet auf seinen Dubcek".

Die tschechoslowakische Delegation, ahnungslos über die eigentliche Absicht des Treffens, wird von den Vorwürfen völlig überrumpelt. Dubcek wehrt sich in einer improvisierten Rede. Er rechtfertigt die Aussetzung der Zensur, versichert aber gleichzeitig, dass sich an der sozialistischen Orientierung des Landes nichts geändert habe. Vor allem beteuert er die Treue zu den Bündnisverpflichtungen des Warschauer Paktes.

Dubceks Reformbereitschaft hat seine Grenzen

Die Öffentlichkeit erfährt nichts von der Kritik der anderen Parteichefs. Zurück in Prag, treibt Dubcek die Reformen trotz der Ermahnungen weiter voran, denn er glaubt auf einer unabhängigen Innenpolitik beharren zu können, solange er Moskau seine Loyalität versichert.

Am 5. April verabschiedet das Plenum der KPC ein "Aktionsprogramm", das binnen zwei Jahren umgesetzt werden soll. Es offenbart Dubceks Vision einer modernen Tschechoslowakei. Tschechen und Slowaken sollen künftig eine gleichberechtigte Föderation bilden, Opfer politischer Verfolgung rehabilitiert werden, Gerichte fortan unabhängig von der politischen Macht arbeiten. Kleine und mittlere Betriebe sollen privatisiert werden. Rede- und Versammlungsfreiheit sowie freiere Reisemöglichkeiten sollen ebenso gelten wie die Autonomie von Wissenschaft, Kultur und Kunst.

Dennoch zeigt das Papier auch die Grenzen von Dubceks Reformbereitschaft. Er will den Sozialismus nicht abschaffen, sondern erneuern, um ihn so zu retten. Ihre "führende Rolle" soll die KP keinesfalls verlieren – aber die Menschen sollen ihr vertrauen und freiwillig folgen. Für eine Opposition ist in seinem Denken nach wie vor kein Platz.

Die Mitgliedschaft der Tschechoslowakei im Warschauer Pakt stellt er ebenfalls nicht infrage. Er verlangt nur mehr Autonomie: Jeder Staat solle die "ausschließliche Verantwortung" für den Sozialismus im eigenen Land tragen.

Längst hat die von der KPC gewährte Freiheit eine kulturelle Revolution ausgelöst: Musikclubs eröffnen, das Avantgardetheater blüht auf. Reisen in den Westen sind leichter möglich. Der Dramatiker Václav Havel inszeniert sein Stück "Das Memorandum" in New York.

Unterdessen übt die Presse immer offener Kritik an der UdSSR. Die Medien veröffentlichen auch Äußerungen sowjetischer Dissidenten. Russen können so in der Tschechoslowakei plötzlich Meinungen lesen, die zu Hause nicht gedruckt werden dürfen.

Alexander Dubček steht vor einem Dilemma

In den Machtzentralen des Warschauer Paktes lösen die Prager Entwicklungen Alarm aus. Schon lange signalisieren Gomulka und Ulbricht Bereitschaft zu einer gewaltsamen Lösung, doch Breschnew zögert. Er hofft noch immer, dass Dubcek nachgeben wird.

Um den Druck auf ihn zu erhöhen, vereinbaren im Mai die fünf Parteichefs, die bereits in Dresden über ihn zu Gericht gesessen hatten, so bald wie möglich auf dem Gebiet der Tschechoslowakei Manöver abzuhalten.

Dubcek dagegen setzt alle Hoffnungen auf einen außerordentlichen Parteikongress, den er für Anfang September ankündigt. Dort soll die KPC seine Reformen bekräftigen – und die Mitglieder sollen seine Gegner in der Parteiführung abwählen.

Als am 20. Juni die geplante Militärübung des Warschauer Paktes beginnt, hat sich die freie Meinungsäußerung in den Medien bereits verselbstständigt. Immer wieder ermahnt Dubcek die Journalisten zur Zurückhaltung. Vergebens.

Der Regierungschef steht vor einem Dilemma: Er kann die Feindseligkeit der anderen Staaten kaum ignorieren, will aber auch nicht die Presse durch eine neue Zensur zum Schweigen bringen. Nähme er die Reform zurück, würde das seine Glaubwürdigkeit zerstören.

Das Volk gibt Dubček einen klaren Auftrag

Am 27. Juni veröffentlichen mehrere Zeitungen ein Manifest mit dem Titel "Zweitausend Wörter, die an Arbeiter, Landwirte, Beamte, Künstler und alle gerichtet sind". Zu den Unterzeichnern des von Ludvík Vaculík verfassten Textes zählen knapp 70 Wissenschaftler, Literaten, Sportler und andere Prominente. Sie fordern eine weitergehende Demokratisierung, mehr Mitbestimmung, die Bildung von Bürgerausschüssen sowie die Absetzung von Funktionären, "die ihre Macht missbraucht haben".

Der Appell ist ein Angriff auf das Machtmonopol der KPC, den viele Mitglieder des ZK-Präsidiums unter keinen Umständen dulden wollen. Schließlich einigen sich die Parteiführer auf eine Erklärung, die das Manifest verurteilt, betonen aber gleichzeitig, keine Zweifel an den guten Absichten der Verfasser zu haben. Der Kreml sieht darin einen weiteren Beweis dafür, dass die KPC-Kader nicht genug im Kampf gegen die Konterrevolution unternehmen.

Eine letzte Chance aber will Leo nid Breschnew seinem Freund "Sascha", wie er Dubcek bisweilen nennt, noch geben. Am 19. Juli schlägt er ihm ein Gipfeltreffen in der UdSSR vor. Doch die Tschechoslowaken sind nicht bereit, in das Bruderland zu fahren – wohl weil sie fürchten, nicht mehr von dort zurückzukehren. Beide Seiten einigen sich schließlich auf ein Treffen im slowakischen Städtchen Ciernanad Tisou unmittelbar an der sowjetischen Grenze.

Kaum hat sich diese Nachricht in der Tschechoslowakei verbreitet, da erscheint in einer Zeitung ein Manifest des Schriftstellers Pavel Kohout, in dem er die Prager Führung im Namen der Bürger zur Standhaftigkeit auffordert: "Verhandeln Sie, erklären Sie, aber verteidigen Sie unnachgiebig den Weg, den wir eingeschlagen haben und den wir lebend nicht verlassen werden. Wir denken an Sie. Denken Sie an uns."

Kohouts Appell wird in den folgenden drei Tagen von mehr als einer Million Menschen unterschrieben. Das Volk gibt Dubcek einen eindeutigen Auftrag – und der Parteichef hört ihn. Vor seiner Abfahrt nach Cierna verspricht er: "Wir werden keinen Zollbreit nachgeben."

Zur gleichen Zeit gehen Truppen des Warschauer Paktes an der Grenze zur Tschechoslowakei in Position und werden in Alarmbereitschaft versetzt.

Ein Student wird zum Symbol des Widerstands

Cierna nad Tisou, 29. Juli, 9.52 Uhr: Ein sowjetischer Sonderzug mit 15 Salonwagen rollt in den Bahnhof der Grenzstadt ein. Es ist das erste (und einzige) Mal, dass fast das gesamte Moskauer Politbüro gemeinsam ins Ausland fährt.

Kühl begrüßen die Mitglieder der Kremlführung die Prager Genossen, ehe sich alle ins nahe Kulturhaus der Eisenbahner begeben. Dort soll sich in den folgenden Stunden das Schicksal des Prager Aufbruchs entscheiden.

Obwohl das Treffen in der Tschechoslowakei stattfindet, kontrolliert der sowjetische Geheimdienst alle Ein- und Ausgänge des Tagungssaales, jede Übersetzerkabine und Telefonleitung. Dubcek und seine Mitstreiter sind von der Außenwelt abgeschnitten.

Breschnew verlangt einen radikalen Kurswechsel: Die Zensur ist wieder einzuführen, dem Kreml nicht genehme Reformer sollen aus der Parteiführung ausgeschlossen werden, ein Moskautreuer General hat Chef der tschechischen Staatssicherheit zu werden. Und selbstverständlich muss Dubcek fortan jegliche Kritik an den anderen kommunistischen Staaten unterbinden.

Zunächst bleibt die tschechoslowakische Delegation hart, wiederholt ihre Argumente. Doch am dritten Verhandlungstag steht Dubcek Breschnew in einem Vieraugengespräch allein gegenüber. Worauf die beiden sich dabei einigen, ist nicht protokolliert worden. Doch der Wortlaut späterer Telefonate legt nahe, dass Dubcek schließlich doch verspricht, die sowjetischen Forderungen möglichst bald in Prag umzusetzen.

Er will nur eines: Zeit gewinnen. Er hofft, die Sache hinauszögern zu können, bis auf dem KP-Kongress im September die Reformer die Macht im Land vollständig übernehmen. Denn noch immer ist sein Kurs im ZK umstritten, wollen parteiinterne Gegner in dem Führungsgremium das Land wieder in eine prosowjetische Richtung lenken.

Dass die Russen sein Aktionsprogramm mit Gewalt stoppen und wie 1956 beim Aufstand in Ungarn, in die Tschechoslowakei einmarschieren, erscheint ihm weiterhin undenkbar. Die Ungarn hatten damals ihren Austritt aus dem Warschauer Pakt erklärt, doch zu dem Bündnis hat sich Dubcek ja immer wieder bekannt. Er geht davon aus, dass die UdSSR eine Invasion letztlich nicht wagen wird.

Breschnew dagegen geht davon aus, dass die Tschechoslowaken seine Forderungen angenommen haben und er fortan auf ihre Erfüllung pochen kann.

Sie vereinbaren für den 3. August ein weiteres Treffen mit den fünf Regierungschefs der anderen Bruderstaaten in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Diese Zusammenkunft findet statt und dient nur einem einzigen Ziel: Einigkeit zu demonstrieren und eine gemeinsame Erklärung zu verabschieden.

Anfang August glauben die Prager Reformer, die drohende Eskalation mit ihren Versprechungen und Loyalitätsbekundungen abgewendet zu haben.

Dubcek ahnt nicht, dass fünf seiner Genossen, darunter mehrere Mitglieder des ZK-Präsidiums, Leonid Breschnew am Rande des Gipfels von Bratislava heimlich einen Brief zugespielt haben, in dem es unter anderem heißt: "Das Wesen des Sozialismus ist in unserem Land bedroht. Nur mit Ihrer Hilfe ist es möglich, die CSSR der drohenden Gefahr einer Konterrevolution zu entreißen."

Für Breschnew ist diese Einladung zum militärischen Eingreifen wertvoller als jede gemeinsame Erklärung. Sollte es doch zu einer Invasion kommen, will er den Schein der Legalität wahren: Dubcek würde nicht durch die sowjetische Armee abgesetzt werden, sondern durch die eigenen Leute. Der Plan: Die Verschwörer sollen am Vorabend eines möglichen Einmarsches den Parteichef durch ein Misstrauensvotum stürzen und die Sowjetunion anschließend offiziell um Unterstützung bitten.

Dubcek dagegen fühlt sich wieder etwas sicherer. Zum einen verlassen die letzten sowjetischen Truppen – die wegen der Militärübung in der CSSR waren – endlich das Land. Zum anderen fahren Breschnew und die meisten Mitglieder der Moskauer Führungsriege nach dem Treffen in Bratislava in den Urlaub. Beruhigt begeben sich auch viele Tschechoslowaken in ihre Ferien.

Doch die Hoffnung auf eine Atempause wird sich nicht erfüllen.

"Genosse Breschnew, treffen Sie alle Maßnahmen, die Ihr Politbüro für richtig hält."

Denn am 13. August ruft Breschnew von seinem Urlaubsort auf der Krim Dubcek an und beschuldigt ihn (wie sich der russischen Mitschrift des Gesprächs entnehmen lässt), die Beschlüsse von Cierna zu ignorieren und Presseattacken gegen die Sowjetunion nicht zu unterbinden.

Dubcek beschwichtigt, er und seine Genossen arbeiteten daran. Aber je hartnäckiger Breschnew nach genauen Terminen fragt, desto unbestimmter sind Dubceks Antworten. Manchmal wirkt er geradezu hilflos, antwortet auf alle Versuche, ihn auf ein bestimmtes Datum festzulegen, mit der Auskunft, er könne die Forderungen nicht in zwei oder drei Tagen erfüllen und dass die verlangten Veränderungen erst vom ZK-Plenum entschieden werden müssten.

Auf Breschnews Vorwurf, Dubcek halte sich nicht an die getroffenen Vereinbarungen, das sowjetische Politbüro müsse daher "neue Maßnahmen" treffen, erwidert der trotzig: "Genosse Breschnew, treffen Sie alle Maßnahmen, die Ihr Politbüro für richtig hält."

"Sascha, das ist eine unseriöse Äußerung", antwortet Breschnew. Als Dubcek sich für seine Gereiztheit entschuldigt und erklärt, er überlege, seinen Posten niederzulegen, zeigt sich Breschnew verständnisvoll, und sie verabschieden sich schließlich versöhnlich. Es ist das letzte Mal, dass die beiden Regierungschefs vor dem Einmarsch miteinander sprechen.

Am 21. August 1968 rollen sowjetischen Panzer in Prag ein

Nun, am frühen Morgen des 21. August, dröhnen Panzermotoren durch Prag. Obwohl der Putsch der Moskautreuen im ZK gescheitert ist (weil sie sich nicht rechtzeitig getraut haben, einen Streit zu beginnen), obwohl sie kein Misstrauensvotum beantragen konnten und also auch kein Hilferuf abgesetzt worden ist, verbreitet die sowjetische Nachrichtenagentur TASS kurz nach dem Einmarsch weltweit die Meldung, die Invasion erfolge auf Bitten tschechoslowakischer "Partei- und Staatsfunktionäre".

Tatsächlich hat das KPC-Präsidium nachts gegen 1.00 Uhr abgestimmt – und in einer Erklärung den Einmarsch der Truppen scharf verurteilt.

Dubcek versicherte dabei seinen Genossen, er sei bis zuletzt von Breschnew nicht vorgewarnt worden. Die anderen Präsidiumsmitglieder reagierten empört und entsetzt. Zwei Genossen, die nach Einschätzung der Verschwörer das Misstrauensvotum gegen Dubcek unterstützt hätten, votierten unter dem Schock über die Invasion mit der Mehrheit für die Erklärung. Nur vier Verschwörer stimmten dagegen. Der Text wurde telefonisch an den Prager Rundfunk durchgegeben und dort in den nächsten Stunden mehrfach verlesen.

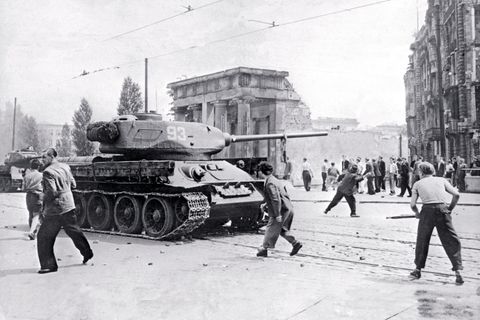

Jetzt versammelt sich in der Innenstadt eine wütende Menge, um gegen die Invasoren Widerstand zu leisten. Da die Menschen annehmen, die Rundfunkanstalt sei ein wichtiges Ziel der Truppen, strömen Tausende dorthin, um das Gebäude zu verteidigen. Mit umgeworfenen Autos, Bussen und Baumaschinen blockieren sie Straßen, manche schwenken die Nationalfahne. Sie erwarten die Panzer. Und die rollen gegen 7.30 Uhr an.

Verunsichert halten die Panzerfahrer vor den Barrikaden. Brüllend und pfeifend treten Jugendliche den Truppen entgegen, versuchen, ihre Jacken in die Sehschlitze der Kettenfahrzeuge zu stecken. Über Lautsprecher ruft der Tschechoslowakische Rundfunk die Demonstranten zur Besonnenheit auf: "Lasst euch nicht herausfordern! Bewaffnete Verteidigung kommt nicht infrage!"

Die sowjetischen Soldaten, zumeist wenig gebildete Bauernjungen, werden nervös. Sie sind überrascht von der wütenden Reaktion. Ihnen war von ihren Offizieren erklärt worden, sie würden ein Volk vor der Konterrevolution retten, ihre Panzer würden jubelnd begrüßt. Stattdessen stoßen sie auf Empörung. Schließlich kämpfen sich die Besatzer den Weg zum Rundfunkgebäude frei. Dutzende Schüsse treffen den Sender und die umliegenden Häuser.

Unterdessen erklingt im Radio die Nationalhymne. Im Anschluss verkündet der Sprecher, dass sie weitersenden werden, solange es möglich ist, und warnt: "Sollten Sie andere Stimmen hören als die der bisherigen Ansager, so glauben Sie ihnen nicht."

Statt zu fliehen, zünden Studenten und junge Arbeiter nun die Barrikaden an. Auch einige Panzer gehen in Flammen auf. Die Soldaten erschießen die ersten Zivilisten. Nirgendwo wird es so viele Tote und Verletzte geben wie beim Kampf um Rundfunk, Fernsehen und die Redaktion der Parteizeitung.

Um neun Uhr ist das Rundfunkgebäude von sowjetischen Soldaten besetzt. Draußen stehen ausgebrannte Busse und Munitionswagen.

Es sind Szenen, die sich überall im Land wiederholen. Immer wieder versuchen Unbewaffnete die Panzer aufzuhalten, manche setzen sich einfach vor ihnen auf den Boden. Tausendfach rufen die Menschen den Soldaten die Worte "Okkupanten, geht nach Hause!" zu. Sie schreiben "Dubcek" auf die Panzer, errichten Barrikaden.

Wo immer Kampffahrzeuge halten, sind sie von Demonstranten umringt, die auf die Soldaten einreden, fragen, was sie in diesem Land wollen, und ihnen erklären, dass sie ihnen die Freiheit nehmen.

Alexander Dubcek erfährt von alldem kaum etwas. Noch am Morgen des 21. August stürmen sowjetische Fallschirmjäger und Offiziere sein Büro, wo er mit anderen Reformern auf die Invasoren wartet. Alle müssen sich um einen Tisch setzen, hinter jedem wird ein Kämpfer postiert, die Waffe auf den Gefangenen gerichtet. Um 14 Uhr werden die Reformer, zum Teil gefesselt, zum Flughafen und am Abend über Polen in die ukrainischen Karpaten gebracht.

Die Welt aber sieht, was in ihrem Land geschieht. Obwohl das tschechoslowakische Fernsehen den Sendebetrieb einstellen muss, gelingt es dem ORF in Wien, Aufnahmen aus dem besetzten Land in die ganze Welt weiterzuleiten.

Die Bilder zeigen keine Regierung, die die Truppen als Befreier begrüßt, sondern Unbewaffnete, die sich den Panzern entgegenstellen.

Bereits am ersten Tag der Invasion kommen 23 Tschechoslowaken ums Leben. In den folgenden Wochen sterben mehr als 70 Menschen, viele von ihnen werden von den Fahrzeugen der Soldaten überrollt oder erschossen.

In Bratislava feuert ein russischer Soldat von einem Panzer aus in eine Gruppe aufgebrachter Studenten, die die Invasoren beschimpfen und mit Steinen bewerfen, und tötet eine 15-jährige Schwesternschülerin. Als dennoch weiter Ziegelsteine auf die Panzer prallen, verstärken die Russen ihr Feuer. Vier Studenten sterben.

Manchen gilt Dubček nun als Verräter

Dass es nicht viel mehr Tote gibt, ist dem weitgehend friedlichen Widerstand zu verdanken. Offenbar wird kein einziger Soldat der Invasoren von Tschechoslowaken getötet. Während des Ungarnaufstandes, als die Einheimischen den sowjetischen Soldaten mit Gewehren entgegentraten, verloren dagegen rund 2500 Menschen ihr Leben.

Schnell verurteilen die Regierungen des Westens den Einmarsch. US-Präsident Lyndon B. Johnson etwa bedauert die "tragischen Neuigkeiten" und fordert die Sowjetunion auf, ihre Invasionstruppen zurückzuziehen. Doch zu mehr ist er nicht bereit: Die USA wollen nicht militärisch eingreifen und erachten den zivilen Widerstand als sinnlos. Die Tschechoslowaken sind allein.

Da das Funkhaus in Prag besetzt wurde, versorgen vom 23. August an im ganzen Land freie Rundfunkstationen die Bevölkerung mit Informationen.

Alle zehn Minuten, wie bei einem Staffellauf, übergeben sie das Wort an einen anderen Sender, damit die kleinen Stationen nicht geortet werden können. Ununterbrochen berichten sie über Bewegungen sowjetischer Truppen, fordern zu Ruhe und Gewaltlosigkeit auf.

Um den Soldaten die Orientierung zu erschweren, werden in den folgenden Tagen überall im Land Wegweiser entfernt, überklebt und in Richtung Norden gedreht. "Moskau – 2000 km" steht darauf. Die Menschen ändern die Namensschilder an ihren Türen. Bald heißen in Prag die meisten Familien Dubcek oder Svoboda. Und wohnen in einer Straße gleichen Namens. An Wänden, Mauern und Fenstern prangen Protestlosungen, wie "Iwan Go Home!" oder "Sozialismus ja – Besatzung nein".

Und doch: Nach 36 Stunden haben die Invasionstruppen das gesamte Land militärisch unter ihrer Kontrolle.

Von einer politischen Lösung aber sind Leonid Breschnew und seine Genossen weit entfernt: Den prosowjetischen Kräften innerhalb der KPC ist es immer noch nicht gelungen, eine Moskau genehme Regierung zu etablieren.

Auch am dritten Tag der Besatzung hat die UdSSR keine glaubwürdige Erklärung dafür, wer sie angeblich um Hilfe angerufen hat und weshalb mittlerweile 500 000 fremde Soldaten in der Tschechoslowakei stehen.

Einige Mitglieder der sowjetischen Führung sind nun dafür, ein auf Waffengewalt gestütztes Besatzungsregime zu errichten. Aber das würde deutlich zeigen, dass der Einmarsch nichts anderes war als die Unterwerfung eines Nachbarlandes. Breschnew wählt einen anderen Weg. Er beschließt, Dubcek vorerst im Amt zu belassen. Ohne ihn würde er riskieren, dass die Tschechoslowakei in blutigen Kämpfen versinkt.

Und den Reformer nicht heimkehren zu lassen, würde ihn in den Augen seiner Landsleute erst recht zum Märtyrer machen.

Prag: Tausende Menschen demonstrieren gegen das Moskauer Diktat

Nach anderthalb Tagen Gefangenschaft in den ukrainischen Karpaten werden Alexander Dubcek und seine Mitstreiter am 23. August nach Moskau geflogen, wo nun über das Schicksal der CSSR entschieden werden soll.

Die Unterredungen dauern vier Tage an. Auch eine Abordnung aus Prag, zu der neben dem Präsidenten Svobo da einige der innerparteilichen Dubcek-Gegner gehören, nimmt daran teil. Zuweilen ist Breschnew anwesend, manchmal das gesamte Politbüro, oft kommen nur einzelne Mitglieder. Echte Verhandlungen sind es nicht: Verschleppt und erniedrigt, befindet sich Dubcek in einem psychisch stark angeschlagenen Zustand.

Nach einem Schwächeanfall bleibt er gar im Bett liegen und beteiligt sich nicht mehr an den Treffen. Seinen Parteikollegen bietet er den Rücktritt an, doch die lehnen ab: Sie brauchen ihn.

Am 26. August erklären sich die Tschechoslowaken schließlich bereit, Moskaus Forderungen zu akzeptieren. Dubcek weigert sich lange. Erst als seine Landsleute ihn bestürmen, gibt er nach, nicht zuletzt um einen Aufstand mit vielen Toten in seiner Heimat zu verhindern. In den Nachtstunden unterzeichnet die Delegation das Diktat.

Mit ihrer erpressten Unterschrift zerstören Dubcek und seine Genossen ihr eigenes Reformwerk und erklären sich mit der zeitweiligen Besetzung des Landes einverstanden. Die sowjetische Armee soll erst nach einer Stabilisierung der Lage wieder abziehen.

Im Morgengrauen des folgenden Tages landen die Anführer des Prager Frühlings wieder in ihrer Heimat. Für ihre Mitbürger sind die einstigen Helden jetzt Verräter. In Prag protestieren Tausende gegen das Moskauer Diktat. Jugendliche reißen Plakate mit den Porträts Dubceks und Svobodas von den Wänden.

Doch die Stimmung wendet sich, als der KP-Chef eine Rundfunkansprache hält, der Millionen Menschen zuhören. Wichtiger als ihr Inhalt ist, wie Dubcek spricht: als hätten ihn Scham und Enttäuschung gebrochen, die Stimme bebend, die Rede unterbrochen von schwer zurückgehaltenem Schluchzen und Pausen, die Minuten dauern.

"In diesen Pausen", schreibt Milan Kundera später, "lag das Entsetzen, das sich auf das Land gelegt hatte."

Alexander Dubcek bittet das Volk, ihm zu vertrauen, und versichert, es handele sich nur um "vorübergehende Maßnahmen". Noch immer hofft er, zumindest einen Teil seiner Reformen irgendwie retten zu können.

Es scheint, als habe die Sowjetunion alles unter Kontrolle

Es kommt anders. In der Partei übernehmen nun die "Realisten" und Opportunisten die Führung. Dubceks Gefolgschaft schwindet. Der bevorstehende Parteitag ist abgesagt, Presse- und Versammlungsfreiheit werden aufgehoben. Im Dezember endet mit der Wiedereinführung der Reisebeschränkungen eine weitere Reform. Zuvor sind rund 50 000 Tschechen und Slowaken vor der Repression in den Westen geflohen.

Das einzige Vorhaben der Reformer, das tatsächlich Bestand hat, ist die Föderalisierung des Landes. Fortan besteht die CSSR aus zwei gleichberechtigten Teilen: einer tschechischen und einer slowakischen Republik. Als das neue Jahr anbricht, scheint es, als habe die Sowjetunion das Land vollständig unter Kontrolle.

Da übergießt sich am 16. Januar 1969 der 20 Jahre alte Student Jan Palach vor dem Prager Nationalmuseum mit Benzin und zündet sich an, um so gegen die sowjetische Besatzung zu demonstrieren. Brennend läuft er über den Wenzelsplatz. Er lebt noch drei Tage, ehe er seinen Verbrennungen erliegt.

Palachs Tod erschüttert die CSSR. An seiner Beerdigung am 25. Januar nehmen Schätzungen zufolge eine halbe Million Menschen teil. Sie wird zu einem Tag nationaler Trauer.

Alexander Dubceks politisches Ende kommt einige Wochen später. Den Anlass bietet die Eishockey-Weltmeisterschaft im März, bei der das tschechoslowakische Team seine beiden Spiele gegen die UdSSR gewinnt.

Bei den Siegesfeiern entlädt sich der Hass gegen die Besatzer. In Prag verwüsten Demonstranten das Büro der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot – und die örtliche Polizei lässt es geschehen, ohne einzugreifen.

Für den Kreml ist dies endlich die Gelegenheit, Dubcek abzusetzen. Am 17. April muss der Reformer vom Posten des Ersten Sekretärs zurücktreten.

Sein Nachfolger Gustáv Husák ist ebenfalls Slowake und galt lange Zeit als Reformer. Nun aber greift er hart durch: Bis 1970 werden rund 500 000 Menschen wegen ihres Einsatzes für die Reformen aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen, das ist mehr als ein Viertel aller Mitglieder.

Viele Intellektuelle erhalten Berufsverbot und sind gezwungen, ihren Lebensunterhalt fortan als Hilfsarbeiter zu verdienen.

Milan Kunderas Bücher werden aus den Bibliotheken entfernt und nicht mehr verlegt. 1975 geht er nach Frankreich.

Václav Havel muss für seine nicht nachlassende Kritik am Regime Husák mit Aufführungsverbot, Hausarrest und Gefängnishaft büßen.

Pavel Kohout wird aus der Partei ausgeschlossen und 1979 ausgebürgert.

Dubcek muss 1970 die Kommunistische Partei verlassen und arbeitet fortan als Mechaniker am Stadtrand von Bratislava, wo er Bulldozer, Schaufellader und Kettensägen repariert.

Sein Land erstarrt nun in Resignation, in jener Hoffnungslosigkeit, gegen die Jan Palach mit seinem Tod ein Fanal hatte setzen wollen. Das Regime Husák wird bis 1989 eines der repressivsten im gesamten Ostblock sein.

Die Hoffnung, der Kommunismus sei reformierbar, er könne demokratischer und freiheitlicher sein und es sei möglich, das stalinistische Erbe ein für alle Mal zu überwinden, haben die Machthaber des Warschauer Paktes mit ihrer Invasion vom 21. August 1968 zerstört. Niemals mehr wird Moskau glaubhaft behaupten können, seine Herrschaft über Osteuropa stehe im Einklang mit den Wünschen der Menschen.

Und so ist das Ende des Prager Frühlings nicht nur eine tschechoslowakische Tragödie, sondern auch eine Zäsur für die Kommunisten in aller Welt. Für viele bedeutet der Untergang von Dubceks Vison eines "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" auch das Ende ihres Glaubens an den Kreml.

Die UdSSR hat sich einmal mehr als diktatorischer Staat entlarvt. Als Vertreter jenes imperialen Machtstrebens, das sie zu bekämpfen vorgibt.

Erst unter Michail Gorbatschow, der ab 1985 die Geschäfte in Moskau führt, wird ein fundamentaler Wandel einsetzen. Und als es 1989 zum Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen kommt, bleiben die sowjetischen Panzer diesmal in den Kasernen.

Im November jenes Epochenjahres gehen auch in Prag wieder die Bürger auf die Straße – und zwingen die Parteiführung schließlich zum Rücktritt. Einer der Anführer dieser gewaltlosen Revolution ist Václav Havel, der spätere Präsident des Landes.

Am 26. November spricht er von einem Balkon am Wenzelsplatz zu einer begeisterten Menge. Die Menschen sehen in dem Dramatiker, der sein Leben lang Distanz zur Kommunistischen Partei gehalten hat, das Symbol für einen erneuten Aufbruch.

Doch der Jubel gilt nicht nur ihm, sondern auch einem schüchtern lächelnden Mann an seiner Seite. Alexander Dubcek.

Literaturtipps

Reinhard Veser: "Der Prager Frühling 1968"

Sachlich, kundig, übersichtlich (Landeszentrale für politische Bildung Thüringen).

Stefan Karner u. a. (Hrsg.): "Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr 1968"

Gewichtige Aufsatzsammlung von Historikern aus einer Vielzahl von Ländern (Böhlau).

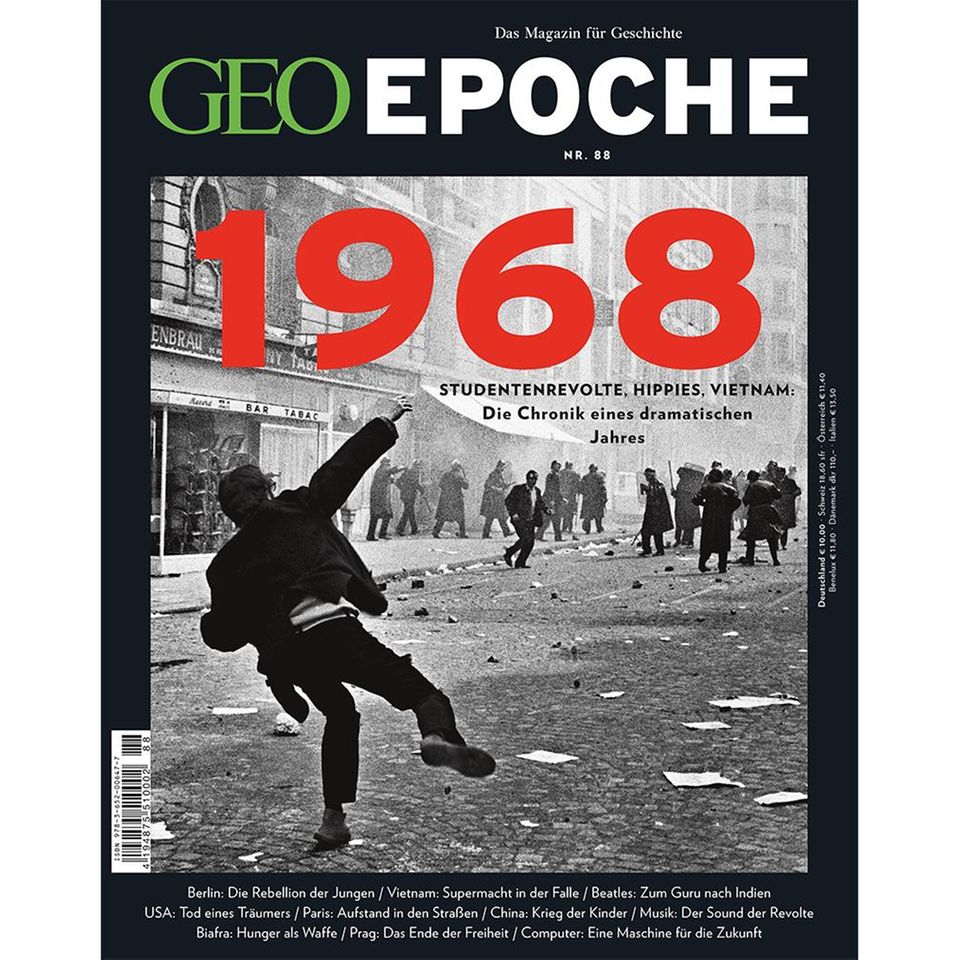

Der Artikel stammt aus GEO Epoche Nr. 88 "Das Jahr 1968". Sie können es bequem im GEO-Shop online bestellen.