Der Dreißigjährige Krieg ist die Summe aller Krisen seiner Zeit. Er ist ein deutscher Krieg, ein europäischer Krieg, ein Krieg um Macht und um Religion. In ihm kulminieren Streitigkeiten, die seit Jahrzehnten gären im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und im restlichen Europa.

30 Jahre lang kämpfen Protestanten und Katholiken um den rechten Glauben, streiten die Herrscher Dänemarks, Schwedens, der Niederlande und Frankreichs in wechselnden Konstellationen gegen den habsburgischen Kaiser des Reiches und dessen spanische Verwandte. Bis Diplomaten das Morden 1648 mit dem Westfälischen Frieden beenden, kommen wohl vier Millionen Menschen durch Gewalt, Hunger und Seuchen auf deutschem Boden um. Denn die Großmächte Europas tragen ihre Konflikte überwiegend auf dem Territorium des römischdeutschen Reiches aus.

Dieses Reich vereint rund 300 Reichsstädte, Grafschaften und Fürstentümer unter einem Herrscher: dem von sieben Kurfürsten gewählten Kaiser. Er ist der oberste Lehensherr und Richter, sieht sich als Garant für den Frieden und Beschützer der Christenheit. Allerdings bestehen neben ihm mächtige Institutionen wie etwa der Reichstag, in dem die Reichsstände Sitz und Stimme haben: Vertreter des Adels, der Geistlichkeit und des Stadtbürgertums. Der Kaiser ist somit kein Alleinherrscher. Er muss sich mit den Ständen im Reichstag arrangieren.

1517 wird die geistliche und weltliche Ordnung dieses frühmodernen Staates erschüttert: Der Wittenberger Theologe Martin Luther löst mit seinen Thesen zur Reform der Kirche die Spaltung der abendländischen Christenheit aus. Zwar einigen sich Protestanten und Katholiken 1555 im Augsburger Religionsfrieden auf eine Koexistenz der beiden großen Konfessionen - doch Angst und Misstrauen bleiben. Insbesondere fühlen sich die Lutheraner angesichts des wiedererstarkten und immer aggressiver auftretenden Katholizismus bedrängt.

Krieg um Macht und Glauben

Zudem führt seit etwa 1570 eine "kleine Eiszeit" mit regnerischen Sommern und kühlen Wintern zu schlechten Ernten.

Es kommt zu Hungersnöten und Seuchen. Gott scheint der Christenheit zu zürnen. Zu welcher Konfession sollen sich die Menschen in ihrer Not bekennen? Zum Katholizismus? Zu den Lutheranern? Oder den Calvinisten, die den Lehren des französischen Reformators Johannes Calvin folgen?

Die Krise des Glaubens verbindet sich mit Existenzängsten, die Frage nach der Konfession mit der Frage nach der Macht - und diese mit den Herrschaftsstrukturen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Es sind all diese Nöte, die der Krieg der Kriege verschärfen wird. Denn noch sind Kirche und Staat keine getrennten Instanzen, die Religion ist in der Politik allgegenwärtig - im Reich wie in den Nachbarländern. In Frankreich etwa kämpft der katholische König gegen die protestantischen Hugenotten.

Die calvinistisch geprägten Vereinigten Niederlande führen einen Unabhängigkeitskrieg gegen das katholische Spanien. Und der protestantische Zweig des Königshauses Wasa in Schweden konkurriert mit den katholischen Wasa in Polen sowie mit dem König von Dänemark um die Vorherrschaft in Ostsee und Baltikum. Der gesamte Kontinent steht unter Spannung.

Der Prager Fenstersturz

Und so vermag eine regionale Revolte - der Aufstand böhmischer Adeliger gegen einen Cousin des Habsburger Kaisers -, 1618 den europäischen Brand zu entfachen. Mit dem "Prager Fenstersturz" beginnt eine unheilvolle Serie von vier aufeinanderfolgenden Konflikten, die in der Summe jenen großen, den Dreißigjährigen Krieg bilden (diese vier Konflikte benennen Historiker heute nicht nach den beteiligten Kontrahenten, sondern nach den jeweiligen Gegnern des Kaisers).

Der Böhmisch-Pfälzische Krieg (1618-1623)

Protestantische Adelige lehnen sich in Böhmen 1618 gegen ihren katholischen Landesherrn auf - und stürzen dessen Beamte aus einem Fenster der Prager Burg in die Tiefe.

Im Jahr nach dem Fenstersturz wählen die böhmischen Stände den calvinistischen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zu ihrem neuen König. Der abgesetzte Landesherr aber, kurze Zeit später als Ferdinand II. zum Kaiser erhoben, mobilisiert daraufhin ein Verteidigungsbündnis, die katholische "Liga". Er rüstet auf und schickt eine mächtige Streitmacht gegen die Aufständischen. Die erste große Schlacht des Krieges wird 1620 am Weißen Berg in der Nähe von Prag geschlagen. Ferdinand gewinnt, lässt die Anführer der "hochabscheulichen Rebellen" zur Abschreckung öffentlich hinrichten und Böhmen gewaltsam rekatholisieren.

Friedrich V., wegen seiner kurzen Regierungszeit als "Winterkönig" verspottet, flieht nach Den Haag. Die calvinistischen Vereinigten Niederlande nehmen ihn in Schutz - spanisch-katholische Truppen aber besetzen Teile der Kurpfalz, Friedrichs Stammlande. Seine Kurwürde erkennt ihm der Kaiser 1623 ab. Noch im selben Jahr wird der Böhmisch-Pfälzische Krieg beendet.

Doch die Folgen des Fenstersturzes lassen nicht nur den Graben zwischen den Konfessionen aufbrechen, sie vergrößern auch die Kluft zwischen dem habsburgischen Herrscher und den protestantischen Fürsten und Ständen, zwischen dem Kaiser und dessen europäischen Konkurrenten. Denn Ferdinand II. hat einerseits durch sein respektloses, ja brutales Verfahren mit der Würde und dem Besitz des Pfälzers Friedrich V. die Reichstradition gebrochen - nun fürchten auch die anderen protestantischen Stände im Reich um ihre Rechte und Privilegien.

Von den Habsburgern fühlen sich andererseits auch viele Nachbarstaaten bedroht. Seit fast zwei Jahrhunderten bringt das österreichische Herrschergeschlecht den römisch-deutschen Kaiser hervor. Ein weiterer Zweig der Familie regiert Spanien mit seinem expandierenden Kolonialreich und herrscht zudem über die Niederlande. Insbesondere die Franzosen fürchten nun die habsburgische Übermacht. Fürchten, von Wien und Madrid abhängig zu werden.

Ein Nachbarstaat nach dem anderen mischt sich deshalb schon bald ein in den "Teutschen Krieg". Um eine Universalherrschaft der Habsburger über Europa zu verhindern. Um die eigene Existenz zu schützen. Um Ansprüche auf Land und Handelswege durchzusetzen.

Klare konfessionelle Fronten gibt es dabei nicht: Das katholische Spanien etwa fördert die protestantischen Hugenotten in Frankreich, um die Regierung in Paris zu schwächen. Das katholische Frankreich wiederum unterstützt die protestantischen Schweden im Kampf gegen den katholischen Kaiser.

Der Niedersächsisch-Dänische Krieg (1625-1629)

Durch ein altes Lehensverhältnis ist der König von Dänemark zugleich Herzog von Holstein. Christian IV. sieht sich als Beschützer der norddeutschen Protestanten. Als die durch den strengen Katholizismus Ferdinands II. in Bedrängnis geraten, zieht er als gewählter Heerführer der niedersächsischen Protestanten 1625 gegen den Kaiser - finanziell unterstützt von England, den Vereinigten Niederlanden und Frankreich.

Doch die kaiserlich-katholischen Truppen sind dem Dänen und seiner Koalition überlegen. Nach vier Jahren muss sich Christian IV. im Frieden von Lübeck 1629 zurückziehen. Ferdinand II. ist nun so mächtig wie nie zuvor. Noch im gleichen Jahr verfügt er mit dem "Restitutionsedikt" (siehe Seite 165) die Rückführung großer Teile des protestantischen Kirchenbesitzes in katholische Hand.

Der Schwedische Krieg (1630-1635)

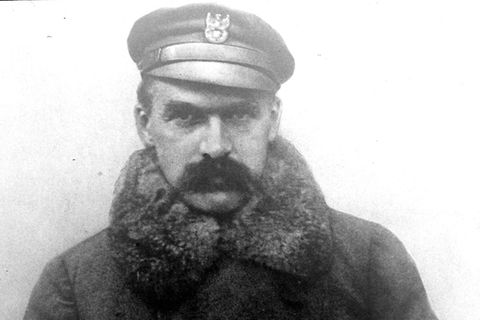

In die von Christian IV. gelassene Lücke stößt jetzt dessen ärgster Rivale im Kampf um die Macht über Ostsee und Baltikum: Gustav II. Adolf von Schweden. 1630 landet der König mit seinen Truppen in Pommern - als Heilsbringer und Retter der deutschen Protestanten. Auch diesen Feldzug gegen die katholischen Habsburger finanziert Frankreich mit.

Der mit den protestantischen Fürsten von Brandenburg und Sachsen verbündete Schwede rückt bis nach Bayern vor, doch sein Tod in der Schlacht bei Lützen 1632 beendet den Siegeszug seiner Allianz. Ein Jahr nach der vernichtenden Niederlage der Schweden bei Nördlingen 1634 fallen die deutschen Fürsten von den Skandinaviern ab und schließen mit dem Kaiser den Prager Frieden.

Ordnung und Ruhe bringt der Vertrag nicht. Denn die Schweden bleiben im Reich und finden einen mächtigen Verbündeten im Kampf gegen den Kaiser: Frankreich, das nun auch militärisch eingreift.

Der Schwedisch-Französische Krieg (1635-1648)

Als die Schweden sich kaum mehr gegen die vereinten Kräfte von spanischen und österreichischen Habsburgern halten können, geben die Franzosen ihre passive Rolle auf. Schwedische und französische Truppen kämpfen nun gemeinsam auf deutschem Boden.

Für die Zivilbevölkerung beginnt die schlimmste Phase des Krieges. Marodierende, durch das Jahrzehnte andauernde Soldatenleben vollkommen verrohte Söldner verheeren das Reich. Deutschland blutet aus. Trotz der zunehmenden Kriegsmüdigkeit auf allen Seiten einigen sich die beteiligten Großmächte erst Ende 1641 darauf, einen allgemeinen Friedenskongress abzuhalten, der schließlich 1643 zusammentritt.

Der Westfälische Frieden Jahrelang und streng getrennt nach Konfessionen tagen mehr als 100 Gesandtschaften der europäischen Staaten sowie der deutschen Fürsten und Städte in Münster und Osnabrück. Als 1648 die Verträge unterschrieben werden, beendet der Westfälische Frieden die schwerste Konfessionskrise und den größten Machtkampf im Europa der Frühen Neuzeit. Fortan sind die Konfessionen einander gleichberechtigt. Nie wieder soll ein deutscher Fürst seinen Untertanen seinen Glauben aufzwingen dürfen. Die Vereinigten Niederlande erlangen offiziell ihre Unabhängigkeit von Spanien. Auch die Schweizer Eidgenossenschaft wird als eigenständig bestätigt und gehört nicht mehr zum Reich. 1654 erhebt der Reichstag die Verträge von Münster und Osnabrück zum Grundgesetz.

Und noch etwas schreibt der Westfälische Frieden für alle Zeiten fest: Keine Universalmacht - etwa der Kaiser - soll mehr in die politische und konfessionelle Eigenständigkeit der europäischen Nationen eingreifen. Diese wichtige völkerrechtliche Übereinkunft schafft die Grundlage für das zukünftige Gleichgewicht der Mächte Europas.