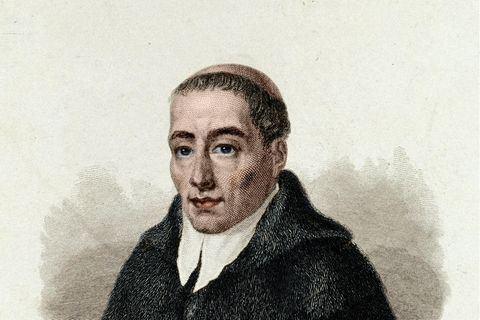

Gut zwei Jahre lang, zwischen 1821 und 1825, klettert Carl Friedrich Gauß, einer der größten deutschen Mathematiker aller Zeiten, immer wieder auf Hügel, sucht den Horizont ab nach Kirchtürmen, Windmühlen oder selbst errichteten Signalsäulen. Er vermisst das Land dank einer besonderen Spiegeltechnik, fasst es in Zahlen. Denn mit deren Hilfe versucht Gauß sein Leben lang die Welt zu verstehen – als Mathematiker, Landvermesser, Astronom und Erfinder.

In Braunschweig, wo er 1777 geboren wird, darf der junge Gauß das Gymnasium besuchen, obwohl sein Vater, ein Schlachter, Bildung für Zeitverschwendung hält. Der Herzog von Braunschweig und Lüneburg wird durch einen Bericht eines Mathematikprofessors auf das Talent aufmerksam, empfängt den Jungen zur Audienz und wird dessen finanzieller Förderer.

So kann Gauß auch studieren, schreibt sich an der Universität Göttingen ein für Mathematik – und revolutioniert sie. Im Spätsommer 1801, mit 24 Jahren, veröffentlicht er die in lateinischer Sprache verfassten „Arithmetischen Untersuchungen“. Die Beweise, die er in seinem Buch führt, sind so bahnbrechend, dass Mathematiker die Geschichte der Zahlentheorie schon bald in die Zeit vor und nach Gauß einteilen werden.

Carl Friedrich Gauß und die Landvermessung

Gauß entdeckt unter anderem das Muster, dem die Verteilung der Primzahlen folgt. Und es gelingt ihm, erstmals allein mit Zirkel und Lineal ein regelmäßiges Siebzehneck zu konstruieren. Seit der Antike hatten sich Mathematiker gestritten, ob dies überhaupt möglich sei. Immer auf der Suche nach neuen Einsichten, begeistert er sich zudem für ein weiteres Fach, die Astronomie. Denn seit der Entdeckung des Planeten Uranus 1781 weiß man: Das Sonnensystem (und damit das damals bekannte Universum) ist doppelt so groß wie gedacht.

Die Forscher interessieren sich ganz besonders für einen Zwergplaneten, der später Ceres heißen wird: Immer wieder entdecken sie ihn mit ihren Teleskopen an unterschiedlichen Orten am Himmel, bevor sie ihn wieder aus den Augen verlieren. Und sie wissen nie, wo er das nächste Mal auftauchen wird.

Gauß kann helfen. Mit einer von ihm erfundenen Methode errechnet er die Bahn des Himmelskörpers. Tatsächlich erscheint der Zwergplanet am 7. Dezember 1801 genau an dem von ihm vorhergesagten Punkt. 1807 wird Gauß Leiter der Sternwarte in Göttingen und Professor für Astronomie.

Die Politik verschafft ihm sein nächstes Betätigungsfeld: die Landvermessung. Denn nach dem Ende der Napoleonischen Kriege wird das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg zum Königreich Hannover erklärt. Und dessen genaue Fläche soll Gauß nun im Auftrag des neuen Monarchen, Georg IV. von Großbritannien und Hannover, ermitteln.

Er ersinnt eine Methode, bei der er das Licht der Sonne mit Spiegeln über Dutzende Kilometer zu einem Messgerät schickt. So kann er die Winkel zwischen solchen Lichtlinien bestimmen – und daraus auch die Linienlänge ableiten, also die Distanz. Auf diese Weise gelingt es ihm, Entfernungen präziser zu berechnen als jeder andere Landvermesser zuvor.

Und mehr noch: Mit verabredeten Signalfolgen lassen sich damit auch Botschaften über weite Distanzen senden. Gemeinsam mit dem Physiker Wilhelm Eduard Weber entwickelt Gauß so die elektromagnetische Telegraphie, die als Grundlage des 1837 erfundenen Morseapparats dienen wird.

Als Gauß 1855 in Göttingen stirbt, reicht sein Vermächtnis weit über jene rund 50 mathematischen Begriffe hinaus, die nach ihm benannt wurden, etwa die „Gaußsche Normalverteilung“, die die Wahrscheinlichkeit bestimmter statistischer Ereignisse und Abweichungen vom Normalwert beschreibt (und mit der er die Wahrscheinlichkeitsrechnung mitbegründet hat). Der Mann aus Braunschweig, der die Welt mithilfe der Zahlen zu verstehen versuchte, hat sein Talent genutzt, um sie zu verändern.