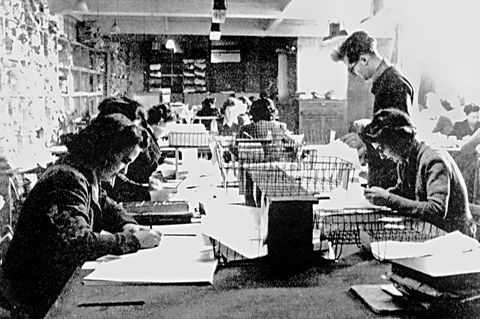

Es beginnt wie ein Geschäftsbericht – und endet mit Pauken und Trompeten. Leiernd, fast gelangweilt, eröffnet der neue Premierminister seine Antrittsrede. Winston Churchill spricht über das Kriegskabinett, die Besetzung der Militärressorts, die Geschäftsordnung der nächsten Parlamentssitzung. Erst nach drei Minuten ändert sich der Ton. Jetzt fallen die Worte schwer und schneidend wie Schwertschläge: „Ich habe nichts zu bieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß."

Es ist ein Satz, auf den das Land gewartet hat. Ein Satz, der ein Ende verspricht mit dem Taktieren, dem Zaudern, den endlosen Debatten. Ein Satz, der das Ende der Politik ankündigt, der Etikette und des guten Willens. Ein romantischer Satz. Ein Satz für Helden. Denn dieser 13. Mai 1940 ist ein Tag, an dem selbst das nüchterne, pragmatische England nach Helden verlangt.

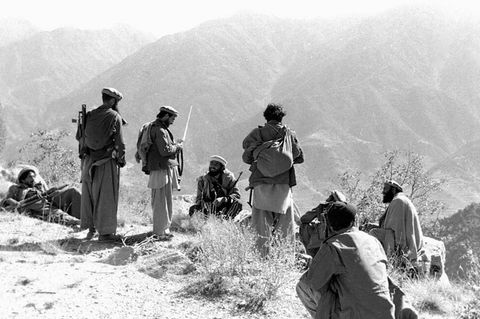

Drei Tage zuvor hat die deutsche Großoffensive an der Westfront begonnen, nun rückt die Wehrmacht über die Niederlande in Richtung französische Grenze vor und über Ardennen und Maas Richtung Kanalküste. Und bedroht, so steht zu befürchten, bald auch die Britischen Inseln – die für den Krieg noch nicht ausreichend gerüstet sind.