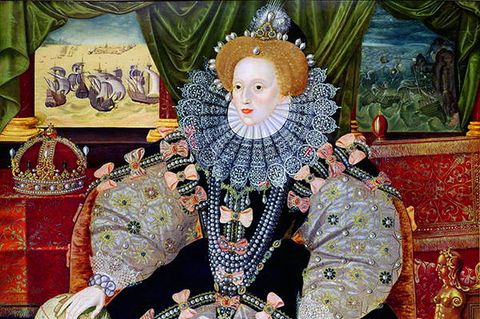

Spiegel, überall Spiegel. Sie bedecken Wände, Decken, Fußböden. Sie spiegeln die Kronleuchter, den weißen Marmorkamin mit den chinesischen Kacheln, die Damen und Herren in erregter Verschlingung zeigen. Sie spiegeln die Sofas, die perfekt passenden Armsessel, die Wandtäfelungen, die mit Goldstaub belegt sind oder mit Blumen und Arabesken bemalt.

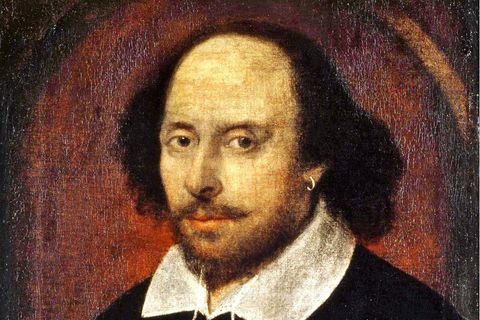

Sie spiegeln die Geheimtüren zur Ankleide und zum Boudoir, die Tür zum water closet nach neuester englischer Mode, spiegeln die drehbare Anrichte in der Wand, durch die ein unsichtbarer Diener das Liebesmahl reichen wird – das Wildbret, den Stör, die Trüffeln, die Austern; dazu nichts als Burgunder und Champagner. Und sie spiegeln Casanova, der hier zur Verführung schreiten will.